連載コラム『だからドキュメンタリー映画は面白い』第81回

今回紹介するのは、2024年3月15日(金)よりヒューマントラストシネマ渋谷、新宿シネマカリテほかで全国公開の映画『COUNT ME IN 魂のリズム』。

クイーン、ポリス、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ピンク・フロイドといった名だたるロックバンドのドラマー達が、ドラムの歴史、自身のキャリアやドラム観について熱く検証していきます。

【連載コラム】『だからドキュメンタリー映画は面白い』記事一覧はこちら

映画『COUNT ME IN 魂のリズム』の作品情報

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

【日本公開】

2024年(イギリス映画)

【原題】

Count Me In

【製作・監督・脚本】

マーク・ロー

【共同製作】

ジョン・ギワ=アム

【製作総指揮】

ロバート・ハルミ、ジム・リーブ

【共同脚本】

クレア・ファーガソン、サラ・ジョブリング

【撮影】

カルロ・リナルディ、クリス・ターナー

【出演】

ロジャー・テイラー、イアン・ペイス、ニック・メイソン、チャド・スミス、スチュワート・コープランド、ニック・“トッパー”・ヒードン、テイラー・ホーキンス、シンディ・ブラックマン、クレム・バーク、ニコ・マクブレイン、ラット・スキャビーズ、ボブ・ヘンリット、ベン・サッチャー、ジム・ケルトナー、スティーヴン・パーキンス、エミリー・ドーラン・デイヴィス、サマンサ・マロニー、エイブ・ラボリエル・ジュニア、ジェス・ボーウェン

【作品概要】

世界の名立たるロックバンドのドラマーにスポットを当てたドキュメンタリー。

クイーン、ポリス、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ピンク・フロイドといったバンドのドラマーたちが、自身のキャリアやドラムの魅力について語ります。

監督は、エグゼクティブ・ミュージック・プロデューサーとして『キャロル』(2016)、『サード・パーソン』(2014)、『レイルウェイ 運命の旅路』(2014)などを手がけてきたマーク・ロー。

映画『COUNT ME IN 魂のリズム』のあらすじ

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

鍋やフライパンまでありとあらゆるものを叩きながら過ごした子ども時代から、世界中のスタジアムで旋風を巻き起こすようになるまで、ロックバンドのドラマーが辿ってきた過程はどんなものだったのでしょうか?

クイーン、ポリス、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ピンク・フロイドといった偉大なバンドのドラマーの面々が、音楽史におけるドラムの役割や自身の想い、あるいはドラムを通じた人々や社会、世界との繋がりについて熱く語ります。

名ドラマーが語るドラムの魅力

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

これまで国内外のドキュメンタリー映画を取り上げてきた当コラム。その中には音楽をテーマにした作品も含みますが、その多くはミュージシャンの生涯や軌跡、バンドの栄華や確執を追った内容でした。

しかしながら、今回取り上げる『COUNT ME IN 魂のリズム』は、バンドの中でもドラムに特化した極めて珍しい作品で、製作と監督を担当したマーク・ローは、エグゼクティブ・ミュージック・プロデューサーとして映画やテレビ番組音楽の分野で20年超のキャリアを築いた人物です。

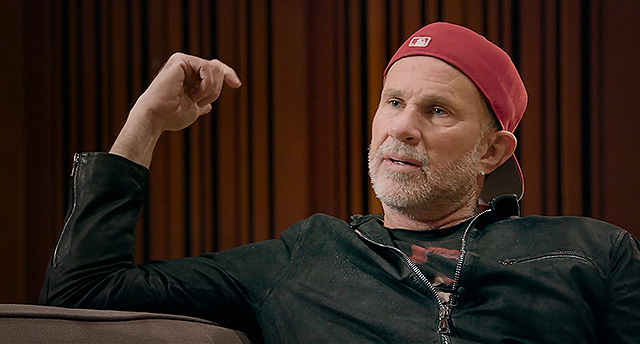

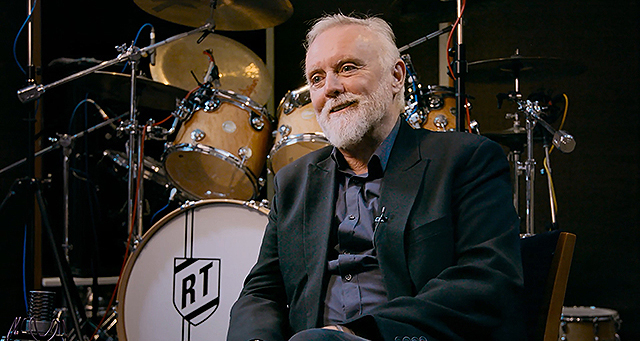

2014年に、マークがイギリス・ハンプシャー州にある資産家の邸宅にしてレコーディングスタジオとして使われていた「ヘッドリィ・グランジ」での、チャド・スミス(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)とロジャー・テイラー(クイーン)という2人のドラマーによるセッションを収めたミニドキュメンタリー『Spitfire Interviews & Features: “The Grange”(原題)』の製作を機に、よりドラムに感心を示したことが本作の着想となっています。

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

バンドにおいて欠かせないピースの1つであるドラムは、「叩く」ことで音を生む楽器。コードを覚えて「弾く」ギターやベースと違い、すぐに扱うことができます。

劇中で、鍋やフライパンを叩く子どもの映像が挿入されているように、ある意味では最初にリズムを刻むことのできる楽器といえるドラム。その魅力に憑りつかれた名ドラマーたちが、自身の遍歴について、そしてドラムが彼らにとって何を意味するのかを語っていきます。

数珠つなぎで明かされるドラミングの極意

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

「ドラマーはテレビにはあまり映らなかったから、ミステリアスで危険な存在に見えた」とチャドが語り、モトリー・クルーのサポートドラマーを務めたサマンサ・マロニーは「フライパンでも鍋でも、父親のホッケー用のパッドでも叩きまくったわ」と、ドラムとの関わりをふり返るドラマーたち。

さらには、各々が影響を受けたドラマーの名を挙げ、そのテクニックの特徴を解説します。

「一見カオスのようだが楽しい叩き方」とザ・フーのキース・ムーンを評すロジャーを、テイラー・ホーキンス(フー・ファイターズ)は「ロジャーのドラミングはオーケストラのようだ」と称賛する。

かたや、スチュワート・コープランド(ポリス)が「チャーリー・ワッツ(ザ・ローリング・ストーンズ)は何よりもグルーヴを重視し、的確にスイートスポットを叩いていた」と解説すれば、スティングやポール・マッカートニーのサポートドラマーとして知られるエイブ・ラボリエル・ジュニアは、「スチュワートのビートの入れ方は独特で、他の楽器に負けずバリエーションが豊か」と指摘。

その道を究めた、ドラマーにしか分からないドラミングの極意が、数珠つなぎのごとく明かされていきます。

(C)2020 Split Prism Media Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

1980年代に入るとシンセサイザーによる電子ドラムマシンが導入されるようになり、ヒューマン・リーグに代表されるニューウェイヴ・ミュージックが台頭。それに併せるかのようにMTVの放送も開始されます。そうした音楽業界の変革について述懐するドラマーたちの証言にも注目したいところ。

「ドラムに出会って人生の鎧を得た気分だったよ」とテイラーが、さらには「大勢の観客の動きを私がコントロールできる。人生でこれ以上クールな事はないわ」とサマンサが、ドラムと人生をなぞらえて語る。

ドラムの鼓動は心臓の鼓動と同化する――ドラムにスポットを当てた、画期的ならぬ“楽器的な”ドキュメンタリー。

「ドラムなんて誰が叩いても同じ音色、リズムでは?」と思っている方はもちろん、ドラムに関する専門的知識が無い方も、チェックしてみてはいかがでしょうか。

次回の連載コラム『だからドキュメンタリー映画は面白い』もお楽しみに。

【連載コラム】『だからドキュメンタリー映画は面白い』記事一覧はこちら

松平光冬プロフィール

テレビ番組の放送作家・企画リサーチャーとしてドキュメンタリー番組やバラエティを中心に担当。主に『ガイアの夜明け』『ルビコンの決断』『クイズ雑学王』などに携わる。

ウェブニュースのライターとしても活動し、『fumufumu news(フムニュー)』等で執筆。Cinemarcheでは新作レビューのほか、連載コラム『だからドキュメンタリー映画は面白い』『すべてはアクションから始まる』を担当。(@PUJ920219)