連載コラム『だからドキュメンタリー映画は面白い』第36回

音信不通だった父親と18年ぶりに再会した青年が知る、切っても切れない親子の血筋。

今回取り上げるのは、2020年3月14日(土)より新潟シネ・ウインドで先行公開、3月28日よりポレポレ東中野ほかで全国順次公開予定の『血筋』です。

【連載コラム】『だからドキュメンタリー映画は面白い』記事一覧はこちら

映画『血筋』の作品情報

(C)Ryuichi

(C)Ryuichi

【日本公開】

2020年(日本映画)

【外国語題】

핏줄(英題:Indelible)

【監督・製作・撮影・編集】

角田龍一

【製作】

山賀博之

【音楽】

郷古廉

【作品概要】

韓国・北朝鮮の他に、もう一つ存在する「中国朝鮮民族」に密着したドキュメンタリー映画。

彼らの多くが韓国へ憧れ、出稼ぎに行ったという、これまで注目されてこなかった中国朝鮮民族を、とある一組の家族の父子を通じて追っていきます。

監督兼プロデューサーの角田龍一は、資金難による幾度の製作中断に陥るも、クラウドファンディングを活用したのち、5年の歳月をかけて完成こぎつけました。

国内外での映画祭に出品された本作は、カナザワ映画祭2019「期待の新人監督」部門において、グランプリを受賞しています。

映画『血筋』のあらすじ

青年のソンウは、中国朝鮮族自治州・延吉で生まれ、10歳のときに日本へ移住。

20歳を迎えた時に、自らのルーツを探るため、画家だったという父を探すことを決意します。

中国の親戚に父の行方を尋ねるも、誰も消息を知らないばかりか、父の話題にすら触れたがりません。

それでも、叔父の助けにより再会を果たした父は、韓国で不法滞在者として日雇い労働をしながら、借金取りに追われる日々を送っていたのです。

そんな父親と、数日間行動を共にすることにしたソンウは…。

長年会っていなかった父親を追う息子

長らく不明となっていた家族の消息やルーツを探る内容のドキュメンタリー映画は、これまでいくつも存在します。

主なところだと、前回コラムで取り上げた『ティーンエイジ・パパラッチ』(2011)の監督エイドリアン・グレニアーが行方知れずの父親を追う『Shot in the dark』(2002、日本劇場未公開)や、女優のサラ・ポーリーが自らの出生と亡き母の人生を探る『物語る私たち』(2014)などがあり、これらは観る側も被写体と同化するかのように、一緒になって事の顛末をたどっていく構成です。

本作『血筋』も、青年のソンウが、幼少時以来会っていなかった父親と再会するというテーマですが、前出の作品と大きく異なるのは、作品序盤でその父がすぐに登場する点。

父親との再会以降の親子関係に、本作はあくまでも重きを置いています。

虚栄と金銭欲に浸かる父親

参考映像:『血筋』を観た観客の反応

叔父の導きにより18年ぶりに父親と再会したソンウでしたが、彼は韓国で不法滞在者として日雇い労働をしながら、借金取りに追われる日々を送っていると知ります。

わざわざ会いに来てくれたお礼として、ソンウを食事に連れて行き、隣の席の客に自慢の息子だとアピールする父親。

ですが、それらの行為は、父としての威厳を示すためだけの虚栄から来るものであることが、すぐに露呈します。

金がなくなると「仕事の同僚から借りればいい」と語り、しまいにはソンウにまでせびろうとする始末。

「兄貴には金銭問題でこれまで散々迷惑をかけられた」として愛想をつかした叔父の言葉が、痛烈にリフレインします。

血は嘘をつかない

息子に責められ屁理屈のような反論をしたかと思えば、「俺みたいな父親になるな」と寂しげに諭したりと、支離滅裂な言動を繰り返すソンウの父。

第三者から見ても、確かにこの父親はどうしようもない人物ですし、ソンウも再会したことを後悔するかのように、一旦は彼から離れます。

しかし、町の人たちが二人の顔を見て「よく似ている」と口々に言うように、いくら反発しても親子は親子。

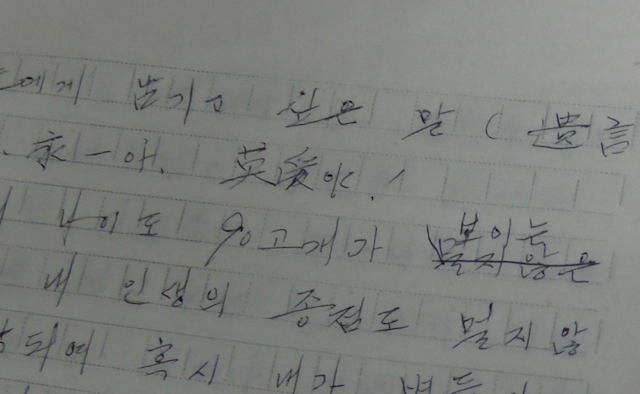

何もそれは容姿に限ったことではありません。作品中盤、画家志望だった父親がソンウの自画像を描きます。

「もう何十年も描いていない」と言いながら、サラサラとペンを走らせる父。

ゴッホやピカソ、ダリといった芸術家が、破滅的かつ破天荒な人生を送るも後世に名を遺したように、もしかしたらこの父親も、なすべきことをしていたら大成してたのかも…そんな「たられば」を連想させます。

そもそも、ソンウと父親のルーツである、中国・延辺朝鮮民族自治州内に暮らす「朝鮮民族」とは、朝鮮戦争や文化大革命といった動乱の歴史に翻弄されながらも、成功を夢見て生き延びた一族。志半ばで夢破れるも、ソンウの父もまた、画家として名を成そうとした人物でした。

そして、そんな父の血筋を間違いなく受け継いでいるソンウ。

血は争えないし、血は嘘をつかない──それは誰しも逃れられない宿命なのかもしれません。