激動の香港映画史を俯瞰する映画『誰がための日々』

連載コラム「アジアン電影影戯」を担当する映画評論家の加賀谷健です。

第1回では、“新香港ニューシネマ”の呼び声が高い新星ウォン・ジョン監督の『誰がための日々』を取りあげます。

歴史の荒波の中、これまで何度も生まれ変わってきた“香港電影”世界。

果たして、今再び香港映画は息を吹返すのか、その行末をこれからみていきましょう。

CONTENTS

はじめに

「電影」は広く中華圏で「映画」を意味し、「影戯」は古く中国の唐代からある「影絵」を指します。

映画が誕生する遥か以前、人々は影絵による見せ物を楽しんでいました。

東南アジア諸国では伝統芸術として今でも一般に親しまれています。光と影が戯れる幻想世界はヨーロッパにも波及し、18世紀のフランスではマジック・ランタン(幻燈)として流行します。

それは100年後にリュミエール兄弟によって発明される「映画芸術」を準備する光学装置でした。映画の起源は実はアジアにあったわけです。

映画は現実を映し出す“鏡”です。その時代や社会の状況が反映されています。また、今大きな変動をみせているアジア諸国の映画には間違いなく勢いがあります。

沸騰するアジア映画で特に注目しているのが香港映画。激動の時代を迎えている香港では、すでに“新しい波”が台頭しつつあります。

映画『誰がための日々』作品情報

(C)Mad World Limited.

【公開】

2019年(香港映画)

【原題】

一念無明 Mad World

【監督】

ウォン・ジョン

【キャスト】

ショーン・ユー、エリック・ツァン、エレイン・チン、シャーメイン・フォン、アイバン・チャン、シュイ・ジエ、ブライアン・マック、ピーター・チャン、ン・シウヒン

【作品概要】

香港の新鋭ウォン・ジョン監督が長編初監督となる作品で、介護うつの果てに母親を亡くした青年の苦悩と希望を描いています。

「インファナル・アフェア」シリーズのショーン・ユーとエリック・ツァンが共演。

第53回台湾金馬奨、第36回香港電影金像奨最優秀新人監督賞受賞。第12回大阪アジアン映画祭グランプリ受賞しています。

映画『誰がための日々』あらすじ

(C)Mad World Limited.

かつてはエリートだったトン(ショーン・ユー)。

身体が不自由になった母(エレイン・ジン)の介護をするために仕事を辞めるまでは、婚約者との結婚の話も進んでいてすべてが順調でした。

父ホイ(エリック・ツァン)はトラックの運転手として各地を駆け巡り、家族のことをまるで気にかけず、弟もアメリカに行ったまま帰ってきません。

ただ一人必死になって母と向き合うトンでしたが、母の不遜な態度が大きなストレスとなっていきます。

そしてある日、事件は起きます。下の世話をしている時に口論になり、もみ合いの果てにトンは母を死なせてしまうのです。

結果、裁判では無実の判決を受けますが、躁鬱病と診断され、そのまま強制入院となりました。

それから一年が経ち、トンの病状も回復し退院が許されます。

久しぶりに再会した父ホイが一緒に住むことを提案。二人の共同生活が始まります。しかし彼の社会復帰は思うようにはいきません。

元同僚の結婚式では来客を挑発し雰囲気を台無しにしてしまうし、トンの代わりに借金を返済していた婚約者が自分を憎んでいることを知ったりもします。

父との関係もなんだかぎこちないものです。

トンは、またしても“孤独”の淵に沈み込んでいくのでした……。

“アイデンティティ”をなくした香港映画

香港映画と言えば、相手を捲し立てるように次々発せられる“広東語”のせわしなさが魅力ではないでしょうか。

広東語に比べ、大陸(中国)の言葉である北京語は大分落ち着いた印象です。

ジョン・ウー監督が大陸で撮った大作「レッドクリフ」シリーズに物足りなさを感じてしまうのは、北京語の響きが上品すぎて香港の作家としての持ち味が発揮されていなかったからでしょう。

香港人のアイデンティティに深く関わる口語としての広東語のかしましい騒音こそが香港映画を決定付けているのです。

とは言え、1960年代に香港映画の黄金期を築いたショウ・ブラザーズ製作作品のほとんどは北京語によるものです。

さらに驚くべきことに1973年には広東語映画の製作本数がゼロになったという記録があります。

香港映画において広東語が印象付けられるのは、70年代後半から80年代にかけて勃興する“ニューウェイヴ”の到来以降のことでした。

彼らは香港人のアイデンティティを保証するものとして広東語を使用し、男たちの絆を描き続けたジョン・ウー監督はその代表格です。

ところが、イギリスから中国への返還という歴史の転換点で、香港映画は減退の一途を辿ることになります。

2004年の香港中国間の貿易円滑化もあり、新たな活路を求めた香港の作家たちが大陸へ流出してしまったのです。

先のジョン・ウー監督は返還前の1993年に早々と香港を離れ、『ハード・ターゲット』でハリウッド進出を果たしています。

ジョン・トラボルタとニコラス・ケイジがダブル主演した『フェイス/オフ』(1997)はまさに香港返還の年の映画であり、香港や日本の熱心な映画ファンからは未だに“裏切り者”扱いされたりもしているほどです。

香港人からすれば、返還前の不安定な時期のことであり、当惑したのも当然でしょう。こうして中国の監視下に入った香港映画は、次第にその“身元”を喪失していくことになるのです。

“新香港ニューシネマ”の台頭

返還以来、活力を見出せないでいた香港映画ですが、2014年に起きた「雨傘革命」によって大きな転機を迎えます。

中国政府の支配下で窒息寸前だった香港人たちが、“再独立”を求めて反旗を翻したのです。

時代を変えるのはいつも若い力です。

香港の実情を描いた野心作が次々発表されていきます。

資金面では「電影発展基金」が一役かっていて、本作『誰がための日々』もこの政府機関の補助金支援によって企画が実現した作品です。

香港映画はこれまでもどんな歴史のうねりの中にあっても決して生命を絶やすことなく、必ず“転生”を繰り返しています。

本作のウォン・ジョン監督は時代に抗おうとする反骨精神に満ち満ちた闘士です。

今、香港映画界に再び“新しい波”が到来し、次世代のために保管されていた活力が存分に発揮されようとしているのです。

“パンヤウ”のいなくなった孤独

『誰がための日々』でウォン・ジョン監督が描いたのは、あまりに孤独な人間関係です。

ジョン・ウー監督の作品に代表される香港映画が繰り返し描いてきたのは男同士の熱く固い友情でした。

所謂“香港ノワール”の金字塔として有名な『男たちの挽歌』(1986)で、ティ・ロンとチョウ・ユンファの間にみられる“パンヤウ(朋友)”の関係性。

この朋友という存在は香港ではただの友達を意味しません。相手のためなら命も張れる特殊な絆に支えられた絶対的なものなのです。それはどこまでも暑苦しく、時には鬱陶しくさえ感じられるかもしれません。

しかしその激しくエモーショナルな関係性こそが80年代の香港映画の熱気そのものを伝えていたのです。

それに比べて『誰がための日々』の主人公トンを取り巻く人間関係はどうでしょうか。

混迷の時にある香港では誰もが“孤独”に打ち拉がれながら生きています。

これまでなら友(パンヤウ)がいつも側にいました。しかし助けを求めた友は仕事に忙殺され、過労によって自ら命を断ってしまいます。

他者との繋がりがない以上、それは自分で求めていかなければなりません。

トンの婚約者のように神に頼る者もいれば、彼の父ホイが通ってみた精神疾患患者の家族会というコミュニティまであります。

朋友のいなくなった香港映画の主人公たちが不安と孤独を癒すためには、もはや“擬似的な共同体”を無理にでも形成するより他に方法がないのでしょうか。

香港映画史を生きる名優たちの存在感

(C)Mad World Limited.

一連のコミュニティはこれまでの香港映画ではあまり描かれることのなかった共同体です。

スター俳優であるにも関わらず、ノーギャラで出演を承諾したショーン・ユーとエリック・ツァンは、脚本を読んだ時にすでに本作の大きな意義を直感していたはずです。

これは監督の作家性とスターシステムが一つの画面上に見事に共存する香港映画特有の気風でしょう。

二人が話す広東語の響きが画面を活気づけ、名優たちの心意気に力を得たウォン・ジョン監督もそれに応えるべく、徹底したリアリズムで香港の現実に切り込んでいきます。

香港の市井に生きる人々の間に孤独が蔓延し、さらに香港映画が朋友というあの特殊な共同体を失ったとしても、まだ親子の繋がりが残されていました。

人間が人間であるためには、自分ではない誰かの存在が必要なのです。

『男たちの挽歌』で、チョウ・ユンファという朋友を失ったティ・ロンが最終的に弟のレスリー・チャンと和解し、深い絆を確かめ合ったように、ウォン・ジョン監督も、トンとホイの父子関係の再生ドラマに一縷の望みをかけていました。

その舞台として監督が選んだのは香港映画にとって何よりも特別な場所でした。

これまで香港映画史をまさに生きてきた二人のスター俳優は、監督の意図的な“目配せ”を粋に感じていたはずです。

トンが目指した“屋上”という空間

香港映画は常に高所を重要な舞台として求めてきました。

香港のいたるところにそびえ立つ高層ビル群が象徴するように、香港という都市自体が高みを目指して発展を続けてきた大都市です。

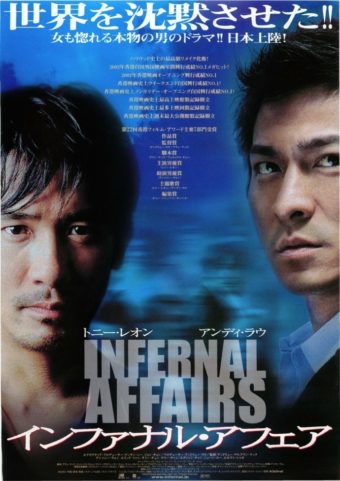

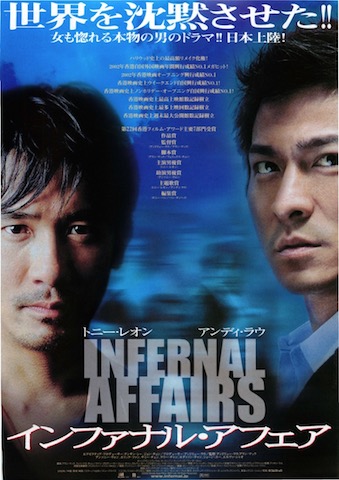

悪漢との逃走劇の最中必ずと言ってよいほど高い場所から飛び降りるジャッキー・チェンのアクション映画にはじまり、ジョニー・トーが醸し出す高低差のサスペンス、あるいはショーン・ユーとエリック・ツァンが出演した『インファナル・アフェア』(2002)でトニー・レオンとアンソニー・ウォンが密会する高層ビルの屋上の鮮烈な映像など枚挙にいとまがありません。

©2002 Media Asia Films (BVI) Ltd.All Right Reserved.

しかしそれが時に反転することもあります。

ある日、トンが電話で話していた銀行員の友人が飛び降りたという報道があったように、香港人の絶え間ない高所志向は“落下”への憧れと紙一重なのです。

それはレスリー・チャンの自死として現実の出来事となるでしょう。

精神が不安定なトンにとっても屋上という空間は一触即発の事態を引き起こしかねません。しかし香港映画らしい主人公の一人として、彼は常に屋上を目指すのです。

彼は共同住宅で唯一慕ってくれる隣人の少年と屋上でいつも水撒きをします。

大陸での戸籍を持っていない少年は、童心ながら香港での行き場のない気持ちをトンと共有していたのでしょう。

トンの鬱病が再発し、近所のスーパーマーケットで騒ぎを起こしても、少年だけは彼に寄り添います。

深夜に薄い壁を一枚挟んで、また水撒きをしようとトンに語りかける健気な姿は感動的です。

トンと少年の深い関係性をみれば、香港映画から朋友の絆が失われていなかったことが分かります。

映画のラスト、二人は屋上のへりに座って何気ない会話を交わします。

ここでにわかにサスペンスが醸成されるのを見逃してはいけません。

トンに関わることを禁止した母親が息子の姿が見当たらないと騒ぎ始めるのです。

住人たち総出で探し回り、彼らが屋上へ流れ込んできた時、トンは少年を抱きかかえ、ちょうどへりから下ろそうとしていました。

母親が思わず叫びます。

もちろん何も起きるはずがありません。

屋上にただ二人残されたトンとホイは固い抱擁を交わします。

この屋上という場所だけが社会からは切り離された安らぎの空間なのです。

今、絆を確かめ合った親子は希望を抱いています。

ウォン・ジョン監督は、かつての香港映画へのノスタルジーに浸りながらも、香港映画史の文脈の中で“現実の映画”を作ることを決して忘れていないのです。

まとめ

本作は『誰がための日々』は、“香港で作られる香港のための映画”です。

現実への透徹した視線をもつウォン・ジョン監督のアクチュアルな姿勢によって、香港映画は間違いなく新たな船出をむかえています。

たとえそのクリエイティブな若さが勢いあまって猛進していったとしても、いつの日か時代が彼らに追いつくことでしょう。

なぜなら、映画は現実を映し出す“鏡”だからです。