第32回東京国際映画祭・コンペティション部門『アトランティス』

2019年にて32回目を迎える東京国際映画祭。令和初となる本映画祭が2019年10月28日(月)に開会され、11月5日(火)までの10日間をかけて開催されました。

(C)Cinemarche

この映画祭の最大の見せ場となる「コンペティション」部門。今回も世界から秀作が集まり、それぞれの個性を生かした衝撃的かつ感動的な作品が

披露されました。

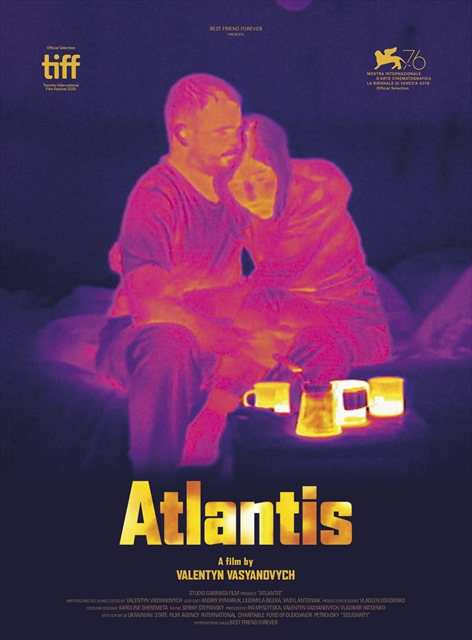

その一本として、ウクライナのヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督による映画『アトランティス』が上映されました。作品は本映画祭で審査員特別賞を獲得しました。

会場には来日ゲストとしてヴァレンチン監督とともに主演のアンドリー・リマルークも登壇し、映画上映後に来場者に向けたQ&Aもおこなわれました。

CONTENTS

映画『アトランティス』の作品情報

【上映】

2019年(ウクライナ映画)

【英題】

Atlantis

【監督】

ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ

【キャスト】

アンドリー・リマルーク、リュドミラ・ビレカ、ワシール・アントニャック

【作品概要】

2025年の未来、戦争直後の世界で深いトラウマを抱えた一人の元兵士の男が、身元不明の死体発掘に携わる女性と出会い、自らの過去と向き合っていく姿を、重苦しく硬質なトーンで描きます。作品すべてをワンシーン・ワンショットで構成しているという異色作。

作品を手掛けたヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督は、2012年の監督デビューから数々の作品で、世界的に高い評価を得ています。

今作ではドキュメンタリー的なタッチを目指し、主演を務めたアンドリー・リマルークをはじめ、戦争の現場を知っている人間を俳優として起用するなど、徹底的にリアリズムを追究しています。

ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督のプロフィール

(C)Cinemarche

ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督

ウクライナ出身。2012年に映画『Business as Usual』で監督デビューを果たし、オデッサ国際映画祭にて審査員スペシャル・メンション、FICC(国際cineクラブ連盟)賞を獲得しました。

また2作目の『Kredens』は、同映画祭でFIPRESCI(国際映画批評家連盟)賞を受賞。2014年にプロデューサー、撮影監督として参加した『ザ・ドライブ』はウクライナ映画として史上最大のヒットとなり、カンヌ映画祭批評家週間でグランプリを獲得するなど、手掛けた作品は世界的にも大きな評価を得ています。

映画『アトランティス』のあらすじ

(C)Atlantis

2025年のウクライナ東部。ロシアとの戦争の傷跡を残すこの地区は、人間の居住に適さない砂漠となっていました。

そんなこの地で、PTSDに苦しむ元兵士のセルヒーは、戦争によってメチャメチャにされた人生、そして荒廃した大地という現実を受け入れることができずにいました。

そんな時セルヒーが務めていた製鉄所が閉鎖となり、彼は戦死者の死骸を掘り出し検死をおこなうというボランティア活動に参加することになります。そこでカーチャという一人の女性と出会います。

次第にカーチャに胸の内を見せていくセルヒー。しかし各地に残された戦争の傷跡は、彼の心の解放を阻んでいきます。セルヒーは戦争なしで生き、ありのままの自分を受け入れられるようになるのでしょうか?

映画『アトランティス』の感想と評価

(C)Atlantis

Q&Aでもヴァレンチン監督が触れていますが、とにかくその撮影手法はユニークです。劇中のほとんどのシーンは、固定されたカメラで広角の範囲を長回しで撮ったもので構成されています。

その中では主人公・セルヒーの生活の一部が示されるわけですが、それとともに彼の身の回りで起こる出来事すべてが同じ範囲の中に収められ、映像として映し出されるわけです。

それはある意味、セルヒー自身を取り巻く現実の様々な面を描いています。人が日常の作業をこなしている一方でそこには戦車などの重機も走り回り、会話の中には地雷などといったキーワードと、深く爪痕を残した戦争の面影が人々の生活にこびりついているようでもあります。

一方では次々と掘り出され、無機質に検死がおこなわれていく死体の数々も。こういった要素があくまで物語としては日常的な様子を描いているにもかかわらず、戦争の現実的な姿、悲惨な結果を強く訴えかけています。

また、主演のアンドリー・リマルークをはじめキャストには元兵士など実際に戦争に関わった人物を起用するなど、画の一つ一つに嘘がないことを徹底的に追究したものとなっており、映画が放つメッセージをさらに鮮烈なものとしています。

そのあまりにユニークな作風からまざまざと見せつけられる現実に、強い衝撃を覚えることでしょう。

上映後のヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督、アンドリー・リマルーク Q&A

2日の上演時にはヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督、アンドリー・リマルークが登壇、舞台挨拶をおこなうとともに、会場に訪れた観衆からのQ&Aに応じました。

(C)Cinemarche

──日本とウクライナについては共通点があると思います。それはロシアから侵略を受けているという点です。その意味で日本がウクライナと同じ状態となる可能性も考えられますが、そんな危機感や心配事に対して戦争を知らない私たちができることはあると思いますか?

アンドリー・リマルーク(以下、リマルーク):この作品を通じてみなさんに、戦争がもたらす代償があるかということを感じ取っていただいたかと思います。

私がお聞きしたところでは、日本人のみなさんは定期的に日本の東京にある大使館の前で領土返還に関する抗議活動をされているとうかがいました。

それは非常に良いことだと思いますし、このような活動を鮮明に声を高く、大きくして続けていく必要があると思います。

私たちは自分たちの土地を支配されましたが、その土地ではかつて私たちの民族が住んでいました。我々は私たちの先祖が眠っているその土地を守るために今活動している、そのことが一番重要なのだと思っています。

(C)Cinemarche

ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督(以下、ヴァシャノヴィッチ):残念ながら私の考えとしては、ウクライナはロシアと戦争をしていく意外にもう他の道はないと思っています。

私たちの国を守っていく道は、今おこなわれているロシアとの戦争を続け、そしてそれに勝利するしかないと思います。

しかし日本人の皆様には他の方法もあるのではないかと思います。例えば経済的、または政治的な方法、形での圧力をかけることで、もしかしたら道は開けるかもしれません。

──撮影についてですが、こういった画面の構成や撮影の手法をどのように組み上げたのかを教えていただければと思います。

ヴァレンチン:この手法は普遍的なものではない、私個人の作品の特徴だと思います。

私は映画製作をドキュメンタリー映画から始めたので、自分の作品の中ではその登場人物一人一人が抱えているバックグラウンド、事実、そして撮影の場所などすべてが必要な要素となっています。

そのため画面の構成に関しても、撮影を進めるにつれてどんどん変わっていきました。だいたい70~80%は当初のシナリオから変更されたと思います。

だいたいが大きなカットで撮影されてることに気付かれたかと思いますが、メインの人物意外にその背景といったものも、私にとっては重要なものになります。

すなわちその人間、登場人物のシーンをアップで撮って表情をとらえるよりも、背景が私たちに情報として与えてもらうもの、それも重要だと考えています。

(C)Cinemarche

また作品では実際に戦争の経験者をキャストとして使いました。戦争の経験、実体験を持っている人たちの方が、プロの俳優さんたちより素晴らしい演技を見せてくれると思ったからです。

ですので監督である私にとっては彼ら、すなわち戦争の実体験者が自分たちの戦争の経験を、私たちと共有してもらえることが重要だと思っています。そして私の書くシナリオ、ストーリーが彼らの実体験と矛盾しないことも重要と考えています。

撮影に関しては基本的に長回しの手法を用いており3~5分、長いものでは8分に及ぶようなロングパットのシーンをたくさん使いました。このような形はドキュメンタリー映画の中で使われる手法です。

今回の作品はいわゆるフィクションではありますが、ドキュメンタリー映画の作風を取り上げたということになります。それぞれのシーンがリアリティなものを表現しているものだと思います。

──劇中で活動されていた「戦死者の検死をおこなうボランティア」として、エンドロールの中で「ブラックチューリップ」という団体の名前が出ていましたが、つまり実際にこういった作業をおこなう団体は、実際に存在しているということでしょうか?

リマルーク:ご指摘の通り「ブラックチューリップ」という名の組織は実在しています、このような遺体を発掘する作業は昔からおこなわれており、ウクライナでは第二次世界大戦のころからありました。

そしてアフガニスタン戦争の時にも活動をしてきました。このような今回の戦死者の発掘作業をやっている場面を撮影することができたのも、このブラックチューリップという実在する組織のみなさんの、サポートのおかげです。

今回継続中のウクライナ東部でおこなわれている戦争によって消息を絶ってしまった、地面の中に埋まっているであろうと思われるウクライナ人の数は300人ほどといわれています。

もし日本の方々が何らかサポートしていただけると、大変ありがたく思います。この「ブラックチューリップ」という団体に関してインターネットで情報が出されていますので、詳細はそれを参照していただければと思います。

(C)Cinemarche

──最後に、改めて作品に込めたメッセージをアピール願います。

ヴァレンチン:私たちが何故この作品を撮影した目的は、私たちの国ウクライナで今もなお戦争がおこなわれているということを、全世界の皆様に向けて伝えたかったというであります。

そして合わせて戦争というものがどのような結末を迎えるのか、どういった影響を及ぼすことになるのかという事実をお見せしたいとも思いました。

例えば対ロシアの戦争に関してはウクライナ東部、またかつてはバルトの沿岸地域でもおこなわれました。戦争初期の状態で留めないと、多くの人が苦しみ、悲しむことになる、そういったことを私たちは伝えたいと思いました。

そしてそれを私たちが自分たちの使命と考えたことが、この作品を作った次第であります。

(C)Cinemarche

第32回東京国際映画祭「審査委員特別賞」受賞コメント

(c)2019 TIFF

11月5日におこなわれた映画祭のクロージングにて、本作が国際コンペティション部門で「審査員特別賞」を受賞したことが発表されました。

残念ながらヴァレンチン・ヴァシャノヴィチ監督はクロージングセレモニー前に自国へ帰られましたが、代理として主演を務めたアンドリー・リマルークが受賞の喜びを語りました。

リマルーク:監督も受賞したことを知って、高いレベルの賞を頂いたことに感謝しています。自国では戦争が続いており、私は志願兵として戦っていましたから、映画撮影をすることは大変でした。

一方で私は現在新しい主演作を撮っており、映画でできることはすべてやってみたいと思っています。その意味では現在映画俳優と志願兵の間で真っ二つに引き裂かれる思いではありますが、また東京国際映画祭に登場し主演男優賞を受賞することを目標にしたいと思っています。

まとめ

(C)Cinemarche

ウクライナという国が、ロシアと未だに戦争を続けていることを認識している人は、実際少ないのではないでしょうか。

ドキュメンタリー的な視点にこだわったこの作品は、非常に強い説得力で戦争というものの悲惨さ、愚かさをダイレクトに表してくれます。

映画は最後までそのトーンを変えることなく、ダークな印象のまま終えることになりますが、ポスタービジュアルにもなっている男女の抱擁シーン、この場面だけは何か深い闇の中に一筋の光をもたらしてくれるような印象があります。

決して希望など見られない映画ですが、この映画で訴えかけている問題について、作品を観た人がそれぞれに深く考え行動すること、それこそが残された希望といえるかもしれません。