映画『パラダイス・ネクスト』は、2019年7月27日(土)より新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショー!

侯孝賢監督やジャ・ジャンクー監督など、これまでアジア映画を代表する巨匠監督の映画音楽を手がけてきた半野喜弘監督。

©︎Cinemarche

スタイリッシュな映像美と芸術性が遺憾なく発揮された本作『パラダイス・ネクスト』は長編監督第二作であり、ダイナミックな音楽・映画世界が不思議な魅力を放っています。

今回は、映画音楽家・映画監督という二つの顔をもつ半野喜弘監督の音響・映像感覚に迫るべくインタビューを行ないました。緻密な音の設計、演出家としての視点や台湾ロケーションの魅力など、貴重なお話を伺うことが出来ました。

CONTENTS

台湾への想い

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──物語の舞台を日本ではなく台湾にした理由を教えてください。

半野喜弘監督(以下、半野):十数年前に脚本を書こうと思い立ちました。映画音楽家としての出発点が侯孝賢監督の作品ということもあって、自分の映画の故郷が台湾だという意識があったんです。それで初めての脚本は台湾を舞台にしたいと思い、3年かかって書き上げました。

──台湾に初めて行かれたのはいつですか?

半野:1997年です。侯孝賢監督の『フラワーズ・オブ・シャンハイ』の撮影でした。その後、何度となく行っていますが、脚本を書く段階では漠然としたイメージしかなかったので、撮影の1年前(2017年)の夏に一人で何週間かかけて台湾をみて回わりました。

その後にスタッフともう一度ロケをしていく中で、イメージが膨らんでいって最終的に花蓮という街で撮ろうということになったんです。

キャストとの出逢いがカタチに

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──構想段階から製作にいたるまでには紆余曲折がありましたか?

半野:当初の脚本は、今の三倍くらいのボリュームで、もっと複雑な人間関係があって、いろんな人にみせても誰からも相手にされなかったんです。そこから話が再び動き始めたのは3年ぐらい前のことです。

たまたま妻夫木聡さんと食事をする機会があって、ちらっと脚本の話をしてみたんです。すると10年前に書いた主人公の年と妻夫木さんの年が同じだということに気付きました。それでキャラクターについて詳しく説明すると凄く興味をもってくれて、この話がもう一度走り出しました。まさかこの映画を撮れるとは思っていなかったので、妻夫木さんとの出逢いに感謝しています。

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──豊川悦司さんとも特別な出逢いがあったのでしょうか。

半野:妻夫木さんの出演が決まってからしばらくして、以前の映画でお世話になったスタイリストの方との食事会で、相手役について相談していました。脚本を書いていた時は豊川悦司さんをイメージしていたことを話すと、彼女ががたまたま事務所の社長さんを知ってるということで、その場でいきなり電話してくれて、翌日すぐに会うことになりました。その時は、日本のプロデューサーもおらず、製作資金集めも途中で、企画書もなかったので、仕方なく家にあった裸の白ワインを持って、事務所に一人で行ったんです。するとなぜだか面白がってもらえて、3日後くらいには豊川さんの承諾を得ることが出来ました。主演二人が決まって、台湾のプロデューサーに電話を掛け、本腰を入れて話が進んでいきました。

映画作家としての視点

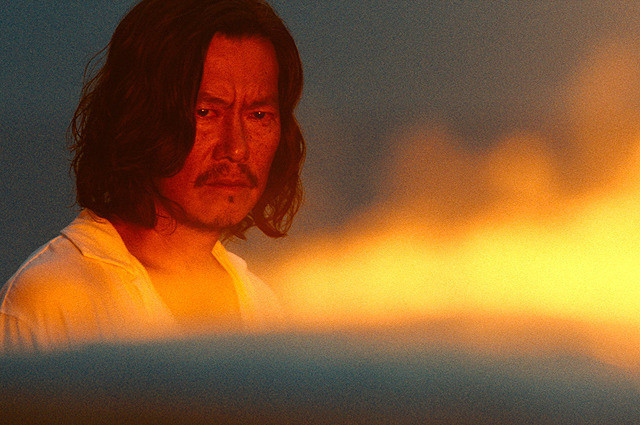

©︎Cinemarche

──半野監督はこれまで作曲家として活躍されてきましたが、映像表現についてはどのようにお考えですか?

半野:映画の学問的なロジックから言うと、ストーリーテリングや人物描写において、物語が進んでいくといのが一応通常の映画とされていますが、自分たちが作る映画はそういうことからこぼれ落ちたものを取り込んでいます。

編集に関しても、テオ・アンゲロプロス監督のように長回しの人は全体的に長回し、カットが早いロベール・ブレッソン監督であれば短くというように、そのリズムはある一定のリズムと法則性があるべきだとされています。でもほんとうにそれ以外では成立しないのだろうか?と私は思います。

音楽も映像も表現の大きな波としては近いものがあると思うんです。失うものがあるのは承知で、自分の感覚を信じて可能性を探求したいと考えました。

自分たちなりのシグネチャーが出来不出来に関わらず、刻印されていないと意味がないと思い、たとえ欠点がたくさんあったとしても、この映画にしかない一瞬の長所があるものを目指そうというのが私を含めたスタッフたちの出発点でした。そんな仲間に心から感謝しています。

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──全編を通して、画面外から聞こえてくる環境音やノイズの入れ込みなど、独特の効果を生んでいた音の扱い方についてもお聞かせください。

半野:私と録音技師は、街の音にフィクションをプラスして入れたいと思ったんです。元来ある音の遠近を敢えて度外視して音の設計をしました。過剰な時は過剰にして、変にナチュラリズムを求めることはしない。これはあくまで映画でフィクションなんだから、音の付け方に関しては、リアリズムよりも映画としてのフィクションのリアリズムを追求しようとしたんです。耳につく音のほとんどは同時録音ではなく、後から付けた音です。それが逆にリアルな瑞々しさ感じさせています。

俳優と一緒に作り上げる現場

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──妻夫木さんと豊川さんの演技はいかがでしたか?

半野:それぞれタイプが違って、妻夫木さんは技術力、頭脳、存在の輝きなど全てを含めて全方位に素晴らしい俳優だと思います。彼は座長として監督と同じように現場がみえています。

カメラの位置で距離が瞬時に分かるというのは昔の俳優みたいですよね。一方で豊川さんは、独特の雰囲気があって、そこにいるだけで場面を成立させるという空気の人です。

──現場でのアプローチとして特に意識されたことはありますか?

半野:お二人ともキャリアの長い俳優なので、芝居の段取りや、カメラアングルに対する返し方がすぐに分かるわけです。俳優として熟達しているが故に芝居をしてしまうということを妻夫木さんと話していました。もちろん彼らはそれに抗うんですが、人間なので多少はそうなります。

今回はなるべく技術の部分から遠いところに立ってもらって、その人のその場その場の瞬間の躍動感や空気感で映画を繋げていきたいと思いました。理路整然としたストーリーではないので、過剰な情報の説明もしない。その代わり瞬間のリアリティがないと映画が全く成立しません。それで出来る限りワンテイクで撮ろうと決めました。

一番象徴的だったのが車内で牧野が慟哭する場面です。あそこは台詞を決めていなくて、脚本には「役者と相談」と書いていました。撮影の前日の夜に妻夫木さんの部屋に行って、牧野は今ここで何を言うと思うかと聞き、二人で台詞を決めました。すると妻夫木さんに、牧野という男が秘密を告白するギリギリのリアルを、二回は出来ない、お願いだから一回で撮ってほしいと言われたんです。

翌日、スタッフにも豊川さんにも牧野が何を言うかを説明せずに一回で撮ります、とだけ伝えました。豊川さんは映画のことを心配してくれて、自分は何もせず無言で前を向いたままかもしれないし、車を降りてフレームアウトするかもしれないよ、と。映画がどうなるか分からない、本当に大丈夫ですかと言ってくれました。しかし私は、妻夫木さん、豊川さん、撮影のスタッフ、そしてこの映画そのものを信じて撮影を決行しました。

──では、あの場面は即興だったわけですね?

半野:7分くらいの即興です。牧野という男がいて、島という男がいて、今、この男が言うことに対してもう一人の男はどういう反応をするのかという、芝居ではない何かを撮りたいと思いました。せっかく素晴らしい俳優二人と台湾に来たんだから、過去の回想映像に頼って、観客を納得させるのではなくて、俳優たちにの一瞬の躍動感に賭けて、回想場面を使うということをしなかったんです。

結果的に感動的なまでにリアルな牧野の告白、そして島の予想を超えた反応がありました。一体何が起こるか分からないという段階だったわけですが、全スタッフの技術力の高かさと俳優の二人の演技力のおかげで撮影出来た場面でした。私はあの日あの浜辺で、あのシーンを撮影した感動と感謝を一生忘れないと思います。

映画と音楽の臨界へ

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

──いつ頃から監督をやろうと思われたのですか?

半野:そんなに大それたことは考えていません。脚本を書いてみると監督がやりたくなったんです。

前作の『雨にゆれる女』を撮り、そして今作『パラダイス・ネクスト』を撮ると、徐々に自分の中で固まってきたことがあります。王道な映画を作るのではなく、自分ならではの視点で、二時間の物語を作り上げることが重要ではないかと思うようになり、この作品はそういう意味で前作よりもさらに抽象性が高い作品です。

この映画にしかない一瞬があれば、それは芸術として存在する価値があると信じています。それをより押し進めていきたいと思っていて、ウェルメイドなストーリーテリングを目指すことよりも、映像表現としての色彩の連続性や瞬間的な光の移ろいを大切にすることが今の自分のスタイルだと思います。

──そうしたスタイルは、映画音楽に関しても同様ですか?

半野:今回は音楽も、映画音楽のセオリーから外れていることに挑戦しています。映画音楽というのは非現実だからアトモスフィアとして常にバックに存在すべきだとされていて、俳優と同じように言葉を持って登場するということをアート映画では、コマーシャル映画じゃないんだからと言ってあまりよしとされません。

しかし私はそこに面白さを感じて、台湾の原住民の言葉だったり、スペイン語だったり、英語だったり、様々な言語の曲を使ったんです。それでもひとつだけ、これぞ映画音楽というテーマ曲がほしいと思い、坂本龍一さんにお願いしました。それも台湾映画では鳴らないようなメロディーですが(笑)。

そういう意味では芸術表現の挑戦の結果として、この映画にしかない瞬間がたくさんあると思うので、観客のみなさんには、台湾の魅力的なロケーションとともに、そうした部分を感じてもらえたら嬉しいです。

インタビュー・撮影/ 加賀谷健

構成/ 出町光識

半野喜弘監督プロフィール

©︎Cinemarche

1968年、大阪生まれ、パリ在住。

パリと東京を拠点に、映画音楽からエレクトロニクスミュージックにいたるまで幅広い音楽活動をしています。

これまでホウ・シャオシェン監督やジャ・ジャンクー監督など、アジア映画を代表する巨匠監督たちの映画音楽を手掛け、カンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭で高い評価を獲得。

『雨にゆれる女』(2016)で長編映画を初監督し、東京国際映画祭アジアの未来部門にノミネートされ、その才能を作曲家の坂本龍一が絶賛しました。

映画『パラダイス・ネクスト』の作品情報

【公開】

2019年( 日本・台湾映画合作)

【監督】

半野喜弘

【キャスト】

妻夫木聡、豊川悦司、ニッキー・シエ、カイザー・チュアン、マイケル・ホアン、大鷹明良

【作品概要】

異国の台湾の地で、孤独な男たちの運命が交錯していく珠玉のサスペンス。

監督は、ホウ・シャオシェン監督やジャ・ジャンクー監督などアジア映画を代表する巨匠監督の作品の音楽を手がけ、世界をまたにかけ活躍する半野喜弘。長編デビュー作『雨にゆれる女』(2016)に続いて長編監督第二作となります。

妻夫木聡と豊川悦司がダブル主演し、他にも、『黒衣の刺客』(2015)でも妻夫木と共演した台湾の人気女優ニッキー・シエや『目撃者 闇の中の瞳』(2017)のカイザー・チュアンなど、豪華共演陣に注目が集まります。

映画『パラダイス・ネクスト』のあらすじ

(C)2019 JOINT PICTURES CO.,LTD. AND SHIMENSOKA CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

一年前、ある事件をきっかけに日本から逃げるように台湾にやってきたヤクザの男・島(豊川悦司)。

島は地元のボスであるガオ(マイケル・ホァン)の庇護のもと、ひっそりと生きていました。

ある夜、台北の屋台で島の前に一人の男が現れます。

「ねえ、俺のこと憶えてない?」と島の名前を呼び、馴れ馴れしく話しかける男は牧野(妻夫木聡)といい、自信たっぷりに「俺はあんたの救世主なんだ」と意味深な発言をします。

得体のしれない男・牧野を訝しがる島でしたが、“あのパーティー会場にいた”という一言で、牧野を完全に無視することができません。

“あのパーティー”とは、一年前にシンルー(ニッキー・シエ)という女性が不審な死を遂げたパーティーのことで、シンルーのボディガードだった島にとって、彼女の死は振り払うことのできない影を落としたままでした。

島は、事件の真相を知っていることをほのめかす牧野を放っておくことができませんでした。

そこへ島をガオに紹介した日本のヤクザ・加藤(大鷹明良)が島を訪ねてきます。

加藤は島に牧野の写真を見せ「探して殺せ」と指示したのだが…。