連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」序論

『君の名は。』で歴代邦画興行収入の第2位となる250億円を記録した、新海誠監督の3年ぶりの新作『天気の子』が2019年7月19日に全国公開されます。

4月9日にYouTubeにアップされた予告編では、ふたりの男女がこのように語っています。

まず、帆高役の醍醐虎汰朗が「これは、僕と彼女だけが知っている、世界の秘密についての物語だ」と言います。

つぎに、陽菜役の森七菜が「あの日私たちは、世界の形を決定的に、変えてしまったんだ」と返します。

“セカイ”という新海作品では聞きなじんだ言葉が、2度も出てきます。

新元号の「令和」が発表されてもなお、「平成」という時代がなにを残し、なにを次世代につなごうとしているかは、まだあまり見えてきません。

このままなんとなく、おなじ“セカイ”がつづくのではないか。そんな諦念に似た雰囲気が世間を取りまいています。

この連載は、「セカイ系」と密接な関係があった新海誠監督の作品群をふりかえることで、「レイワの想像力」を垣間見ようとする試論です。

「令和」がどんな時代になるのか、あるいはなにが求められているかを、新作の公開に先立って考察していきます。

【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら

CONTENTS

映画『天気の子』のあらすじ(新海誠監督 2019年7月公開予定)

(C)2019「天気の子」製作委員会

本作は、天候の調和が狂っていく時代に、運命に翻弄されながらも自らの生き方を選択しようとする少年少女の姿を描いた長編アニメーションです。

高校1年の帆高は、離島から家出し、東京にやってきます。

生活はすぐに困窮し、孤独な日々の果てにようやく見つけた仕事は、怪しげなオカルト雑誌のライター業でした。

彼のこれからを示唆するかのように、連日降りつづける雨。

そんななか、雑踏ひしめく都会の片隅で、帆高は1人の少女に出会います。

ある事情を抱え、弟とふたりで明るくたくましく暮らす少女・陽菜。

彼女には、祈るだけで、空を晴れにできる力がありました。

新海誠作品の3つの特徴

(C)2019「天気の子」製作委員会

この短いあらすじのなかに、すでに新海監督作品の特徴が3つあらわれています。

1つ目は「きみとぼく」の出会い、“ボーイ・ミーツ・ガール”の要素です。

前作『君の名は。』(2016)においてもそうでしたが、新海作品では「男子と女子の邂逅とすれ違い」が頻繁に確認できます。

2つ目は「天候と異常気象」です。『秒速5センチメートル』(2007)では降り積もる雪が男女の距離を暗示させ、『言の葉の庭』(2013)では約8割が雨のシーンで構成され、これまた男と女の叶わぬ想いを代弁します。

『君の名は。』は地球に向かう隕石をめぐっての時空の物語です。

3つ目は「世界の不思議」です。帆高は“オカルト雑誌”のライター業を見つけますし、陽菜にはある種の“超能力”があります。

じつはこの3点が、平成という時代と、セカイ系という単語の接点になります。

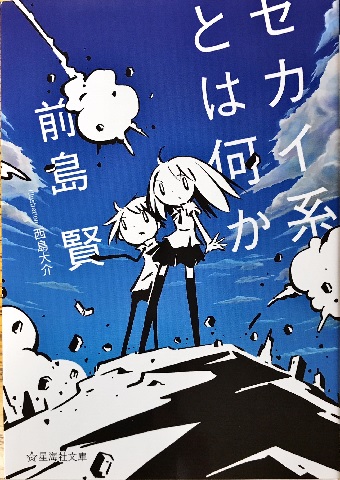

「セカイ系」とはなにか

星海社文庫/2014

その結びつきは、本連載でも繰りかえし言及していくことになりますが、序論では簡単に触れておきます。

批評家の東浩紀氏は、『ゲーム的リアリズムの誕生』(講談社新書、2007年)で一般的な説明を加えています。

それは、ひとことで言えば、主人公と恋愛相手の小さく感情的な人間関係(「きみとぼく」)を、社会や国家のような中間項の描写を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」といった大きな存在論的な問題に直結させる想像力を意味している。

平成は「バブル崩壊」とともに必ず「1995年」という年とセットで語られてきました。

阪神淡路大震災とオウム真理教によるサリン事件があった年です。

帆高の“オカルト志向”や陽菜の“超能力”は、平成の「終末観」と地続きにみえます。

『セカイ系とは何か』(星海社文庫、2014)という直球のタイトルをもつ前島賢氏の説明はこうです。

『エヴァ』のテレビ放映が開始された1995年は、バブルの崩壊から始まった経済不況(「平成不況」)の長期化が人々に実感され、経済大国・日本という神話に陰りが見え始めた時代だった。そんな最中、1月に阪神・淡路大震災、3月にオウム真理教による地下鉄サリン事件というふたつの衝撃的な事件が発生し、時代の閉塞感を決定的にする。そのような不安な時代のなかで(…)「内面」「本当の自分」など、人々の関心が内省化していた。

社会的情況としての「閉塞感」や、個人的心理としての「内省化」は、平成が終わってもすぐになくなるものではありません。「令和」にも引き継がれてしまう問題系です。

前島氏は「ひとり語りが激しい=自意識」を重視し、セカイ系にこの定義を採用します。

『新世紀エヴァンゲリオン』の影響を受け、90年代後半からゼロ年代に作られた、巨大ロボットや戦闘美少女、探偵など、オタク文化と親和性の高い要素やジャンルコードを作中に導入したうえで、若者(特に男性)の自意識を描写する作品群。その特徴のひとつとして作中登場人物の独白に「世界」という単語が頻出することから、このように命名された。命名者はウェブサイト「ぷるにえブックマーク」の管理人、ぷるにえ。

『天気の子』の1分ほどの予告に、2度も出てくる「世界」という言葉。

90年代、ゼロ年代、そしてテン年代を経てもなお、新海監督は「世界」にこだわりをみせています。

それは「セカイ系」という言葉自体は古びても、それを構成する情況は変わっていないからではないでしょうか。

なぜいま「セカイ系」か

(C)2019「天気の子」製作委員会

本連載では、新海監督がまだ取り組もうとしている問題、すなわち令和の時代の問いを、想像していくことになります。

ダイジェスト的に見渡すとこうです。

天気の子=不条理の子

まずわたしたちは、平成の約30年を通しても、生きるうえで「きみ」と「ぼく」の関係性しか見いだせなかったこと。

それは「セカイ」に対する「社会」、つまりは個人と国家の間にある「中間共同体」を育めなかったことを意味しています。

平成で身についた感覚はおそらく無力感であり、気象(自然現象)のように運命を受け入れるしかないという絶望感ではないでしょうか。

そこに新海監督はズバリ“天気の子”という題名を投げかけてきました。別名“不条理の子”ともいえるはずです。

「きみ」と「ぼく」を超えて

不条理な世界では、セカイ系の定義のように「ぼくの自意識=世界」になりがちですが、そこから抜けだす必要性が生じてきます。

新海作品にかぎらず、「ふたりが愛しあって結末を迎える映画」は、数多くつくられてきました。

しかしそれでは、健全な社会がつくれなかったというのが、平成の実感としてあります。

現代は「ポストトゥルースの時代」とも呼ばれますが、「きみ」と「ぼく」の関係の成就の裏には、「第三者の排除の問題」が潜んでいます。

言い換えますと、「隣人を愛すること」は「隣人以外の排除」をもたらしているのが現状です。

国家レベルでいえば、各国で跋扈する盲目的なナショナリズムをみれば明らかです。

「他者」との挫折関係の向こうに

自意識が渦巻く“セカイ”で、“レイワ”の時代が真っ先に直面する問題は「他者関係の再構築」になるでしょう。

「きみ」と「ぼく」の世界には、他者を排除する暗黙の暴力がある。

これをどうにかしなくてはならないのです。

新海監督の作品は、「モノローグ」、「届かない手紙」、「すれ違い」といった要素が“ふたり”を遠ざけてきましたが、『君の名は。』でついに重なる瞬間が訪れました。

それをもって「成長した」「大人になった」という声も聞こえましたが、その二者関係に第三者が入ってはじめて「セカイ」から脱却できます。

自意識(ぼく)から二人称(きみ)の獲得へ。新海監督がそのように歩んできたとすれば、つぎは三人称(他者)の模索がはじまるはずです。

いわば「暴力なき愛の関係」を目指すことであり、それが「令和」の人々が生きる地平になれば、真に「平成が終わった」と言えるようになるでしょう。

本連載では、新海監督の過去作をふりかえりつつ、フランスの哲学者で「他者」について徹底的に考えたエマニュエル・レヴィナスの「第三者」や「顔」といった概念を用いながら、令和に必要な“愛の想像力”を求めていきます。

それはRADWIMPSの主題歌が『愛にできることはまだあるかい』であることと、無縁ではないかもしれません。