連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第39回

こんにちは、森田です。

今回は、英国の天才的ファッションデザイナーと謳われたアレキサンダー・マックイーンの生涯をたどるドキュメンタリー映画『マックイーン:モードの反逆児』を紹介いたします。

邦題にあるように“ファッション界の反逆児”と呼ばれながらも、デヴィッド・ボウイやレディー・ガガから、キャサリン妃にまで愛されたマックイーン。

ロンドンの労働者階級出身でありながら、イギリスを代表するファッションブランドを立ち上げるまで「反逆」しつづけた彼の生き様を、終始「反骨精神」を掲げるコムデギャルソンの川久保玲の思想と照らしあわせ、読み解いていきます。

CONTENTS

『マックイーン:モードの反逆児』のあらすじ(イアン・ボノート監督 2019年日本公開)

(C)Salon Galahad Ltd 2018

まず、アレキサンダー・マックイーン(Lee Alexander McQueen)の略歴をご紹介します。

1992年、失業保険を資金に23歳で自身の名を冠したブランドを立ち上げ、1993年にロンドン・コレクションでデビュー。

1996年に仏のファッションブランド「ジバンシィ」のクリエイティブ・ディレクターに弱冠27歳で就任。ブリティシュ・デザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、その後も1997年、2001年、2003年と同賞に輝いています。

2000年に「グッチ」の傘下に入り、ジバンシィを離れたあとも、年10回以上のコレクションを発表していきます。

34歳で大英帝国勲章を授与されますが、富と名声の絶頂期にいた2002年、40歳でみずから命を断ってしまいます。

本作は無一文からトップデザイナーへと駆け上がったその軌跡と、成功の影に悩み苦しんだ彼の苦悶を、友人の証言やファッションアーカイブから描き出していきます。

前衛的なデザインと独自の美学、そして舞台や映画を思わせるドラマチックなコレクションとあいまって、本作は英国アカデミー賞(作品賞・ドキュメンタリー映画賞)、ロンドン映画批評家協会賞、トライベッカ映画祭など名だたる賞レースでノミネートされました。

ではつぎに、彼とそのブランドの評価につながったデザインの特徴をみていきましょう。

ブランドとしての「アレキサンダー・マックイーン」

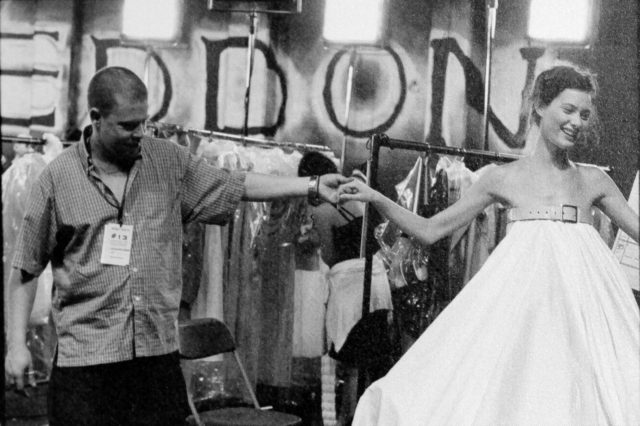

(C)Salon Galahad Ltd 2018

彼の発表する服飾は、いつもセンセーショナルなショーで物議を醸してきた一方で、英国の高級紳士服店街区のサヴィル・ロウのテーラーにアシスタントとして雇われた経歴もあるため、“エッジの効いたセンス”と“エレガントなライン”が絶妙なバランスで融合しています。

またイギリスの労働者階級出身者が、フランスの名門ブランドである「ジバンシィ」のクリエイティブ・ディレクターを務めたことも、“前衛”と“伝統”の化学反応を引き起こしたと考えられます。

この対照的な環境や性格が(それは光と闇であったり、エロスとタナトスであったりするでしょう)デザインにおける独自の美学や、彼の実存の美学を培ったようです。

また劇中のスカルは、ブランドアイコンにマックイーンがよく引用していた中世末期の終末観“メメント・モリ(死を想え)”を意識して新たに制作したもの。

このことはまさに、「生と死」の葛藤や矛盾が、彼のファッションと人生をいかに貫いていたのかよく示しています。

黄金に輝き美しく装飾されたスカルの表情は、ふたつの相反のなかに“美”を宿しているかのようです。

1997年のジバンシィでの初コレクションでは、その“狂気を内包した美”で、当時保守的であったパリのファッション業界にセンセーショナルな反応を巻き起こしました。

彼の支援者であったスタイリストのイザベラ・ブロウは「モダンでクラシカル、美とバイオレンス」と評していますが、いったい彼はファッションやコレクションでなにを表現したかったのか?

そこを掘り下げるために、作中でも言及のある「コムデギャルソン」と「マックイーン」の関連性をみていきます。

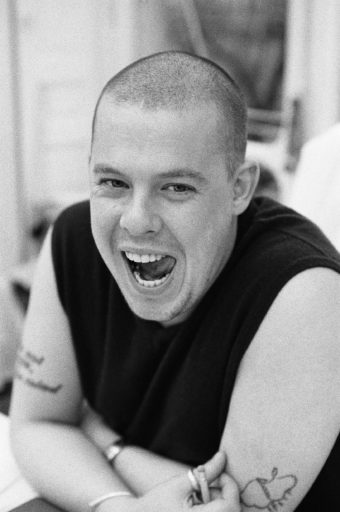

コムデギャルソンのモデルとして登場するマックイーン

(C)Salon Galahad Ltd 2018 「コムデギャルソン オム プリュス」1997年秋冬のコレクションのランウェイショーに登場したマックイーン

ジバンシィでの初コレクションのあった1997年、「コムデギャルソン オム プリュス」の秋冬のコレクション「マジックオブバイアス(Magic of bias)」のランウェイショーに、マックイーンが登場した場面があります。

“COMME des GARCONS HOMME PLUS”は、言わずと知れた川久保玲がデザイナーを務めるブランドです。

そこにモデルとして登場したということは、マックイーンが川久保の姿勢や思想に共感を寄せていたからだと言えるでしょう。

「マックイーンはファッション業界にどのような影響を及ぼしたと思いますか?」と問われた共同監督のピーター・エテッドギーは、公式パンフレットでこう答えています。

彼は伝統を大事にしていたが、同時にその伝統を破壊して新しいテーマを打ち出すことも大好きだった。例えば彼の作り出す女性のシルエットは、かわいらしさや服従ではなく、強さや独立心を表現している。#MeTooムーブメントを20年も近くも先行していたんだ。

これは川久保玲にも当てはまることです。

1982年、3度目となるパリのショーで、彼女は圧倒的に黒が際立つコレクションを発表。それは「黒の衝撃」と称され、賛否両論を巻き起こしたことは、ファッション史では必ずといっていいほど触れられます。

穴の空いたセーターを身にまとった黒づくめのショーが、“ボロルック”“バッグレディ”と欧米のメディアで揶揄されました。

穴があけられ、引き裂かれ、切り取られ。これはこれ以上はできないほど貧乏に見せたい人のための新しいファッションである(パリ・マッチ誌 1982年11月)

川久保はそこで、美しい、エレガント、かわいいといった女性像を覆してみせたのです。ランウェイを歩いていたのは、自由な生き方を求める女性たちでした。

またメンズファッションにおいても、オムプリュスが84年にパリで最初におこなったショーで、肩の力が抜けた、ゆるやかな服が提案されています。

それまでの紳士服の常識であった「いかつい肩」と「ウエストをシェイプしたシルエット」に対抗してみせたのです。

メディアはその姿を「自由を着る男たち」「戦争をしない男たち」と評しました。

いわば、川久保もマックイーンも“性別を超えた新しいテーマ”を打ち出してきました。

「Alexander McQueen」と「COMME des GARCONS」に共通する反骨精神

(C)Salon Galahad Ltd 2018

マックイーンの生き様により迫るために、コムデギャルソンとの共通点を強く示していきます。

一言でいえばそれは「反骨精神」です。

TAPE3「そこはジャングルだ」の章では、ジバンシィのクリエイティブ・ディレクターに抜擢された際に、「礼儀正しいパリの工房に、ロンドンの反骨精神を持ち込んだ」とコメントが入ります。

反骨精神。これぞ、川久保玲の思想をもっとも的確に言い表す言葉です。

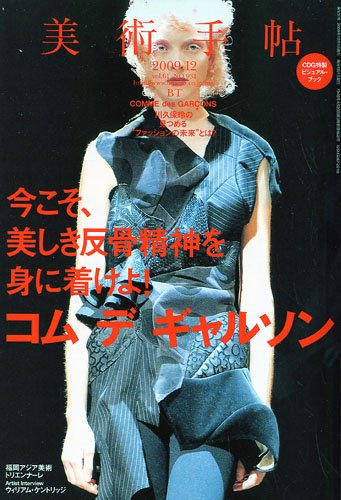

美術手帖/2009年12月号

『美術手帖』2009年12月号の川久保玲のインタビューでは、このように語られています。

私が思う反骨精神とは――人間がすべてに於いて平等であれば素晴らしいけれども、それはあり得ない。そのようなどうしようもない不条理、さらにはその上にはびこる権威に対しての――戦いともいえます。戦うには自由がないと戦えません。反骨精神=戦うのに最高に良い方法はクリエイションの場にあると思います。P111

マックイーンにとっての“戦いの場”は、舞台芸術のような“コレクション”にあったと見受けられます。

彼は2010年の春夏コレクション「プラトンのアトランティス島」のことを、みずから「最後のコレクション」だと表明していました。本作の最後の章を飾るシーンでもあります。

公式パフレットから、その様子を引用します。

失われたアトランティス島を思わせる映像、悪夢に出てくる魔女、女嫌い、奇形など、挑発的なテーマを大胆に取り上げ、彼は映像と音楽とで服に幻想的な物語を与えながら、ファッション・ショーをまるでパフォーマンスアートさながらの表現物へと変貌させた。(深井晃子・服飾研究者)

“奇形”といえば、川久保玲が1996年に発表したコレクションのテーマ「ボディ ミーツ ドレス、ドレス ミーツ ボディ」を想起させます。

その服には腹や肩、腰、背中などに大きなコブのような突起物があり、いわば“奇形”と受け取れかねない格好でした。

82年の“ボロルック”につづき、今度は“こぶドレス”と呼ばれる始末です。

リベラシオン紙は「せむし男のように―といった風なのである」と書いています。

またこちらは、ガーディアンウィークエンド紙の記事です。(1997年3月1日付)

観客はショーのこの過激でない部分の美しさに感嘆する一方、極端な要素は言葉を失った。神経質にくすくす笑う者もいれば、多くが今度ばかりは川久保もやりすぎたと思ったのだった。(…)しかしこのショーを理解した人々は、『これは芸術、生きた彫刻、久しぶりに川久保の最もパワフルなコレクション』と言って狂喜した。

後半の称賛は、マックイーンの“ファッション・ショーをまるでパフォーマンスアートさながらの表現物へと変貌させた”という評価と見事に合致します。

またこうも言えるでしょう。マックイーンの最後のコレクションで、川久保玲と同様の「反骨精神」が火花を散らしたと。

それは彼の生命も散らせていくほど、力強いものでした。

美しき反骨精神を身に着けよ

(C)Salon Galahad Ltd 2018

過労と母親の死のショックもあり、マックイーンはみずから命を断ちました。

TAPE4「ヴォス」の章では「僕の私生活と仕事はすごく密着してる。ショーがあるから感情を表現できる」と言っていますが、彼にのしかかる重責は半端なものではなかったはずです。

ここでも、「一番大切なものは仕事」と言い放つ川久保玲のインタビューを参考に引用します。(「Pen」2012年2/15号より)

Pen/2012年2.15号

四六時中、何かを探していますね。それはコレクションのためだけじゃなくて、ショップごとの戦略や、会社が向かうべき方向性を決めるのもデザインのひとつだからです。全部ひっくるめて、ただただ毎日、飢餓状態というか、足りないという感覚でいますから。P33

“飢餓状態”、口にするだけでも恐ろしい語感をもつ言葉です。創作のエネルギー源であると同時に、命を削ってしまう響きがあります。

しかし川久保は、あくまで「クリエイションとビジネスは別のものではなく、同じひとつのもの」であることを強調します。

自分のやりたいことを仕事にするわけですよね。その場合、自分が責任をもってやらなければいけないというのがまずあって、それを形にしていくわけですから、半分だけ誰かやってくださいっていうわけにはいかない。P36

自分がつくったものに最後まで責任をもつということは、ビジネスにも責任をもつということだと思います。P36

反骨精神がもたらす「自由」と「責任」。戦うファッションデザイナーの宿命なのかもしれません。

マックイーンの死から約1年後の2011年、ニューヨークのメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティチュートで、「Savage Beauty」と題したマックイーンの回顧展が開催され、来場者数が65万人を超えるという、メトロポリタン美術館史上もっとも人気の高い展覧会になりました。

それはいかに人々が「自由」を求めているか、すなわち「自由を身に着ける」ことを欲しているかを明かしているのではないでしょうか。

本作の“美しきスカル”は、“美しき反骨精神を身に着けよ”というマックイーン最期のメッセージであると受け止められます。