連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第9回

©大島渚プロダクション

こんにちは。森田です。

今年もまた「8月15日」を迎え、日本の敗戦をふり返り、戦争の理由や平和の意義を改めて探る時期となりました。

映画の誕生は1895年。このメディアは、1914年に始まる第一次世界大戦や、1945年に終結した第二次世界大戦の歴史とともに歩んできたともいえます。

それはいわゆる「戦争映画」という史実を描いたジャンルとして、一方は国威発揚をねらった「プロパガンダ映画」として、軌跡をたどってきました。

しかし、映画はその非言語的な性格から国と国とを超えてゆき、人と人を結びつける側面も持ちあわせています。むしろ、こちらが本質であると言ってもいいくらいです。

今回は、大島渚監督の映画『戦場のメリークリスマス』(1983)をとり上げ、「異文化の衝突を描いた国際合作」という観点と、出演した坂本龍一、デヴィッド・ボウイ、ビートたけしらの「越境的な姿勢」から、「映画づくりと平和」を考えてみます。

CONTENTS

映画『戦場のメリークリスマス』(1983)

時代は太平洋戦争ただ中の1942年、舞台は日本統治下のジャワ島の日本軍俘虜収容所。

アフリカ生まれのイギリスの作家、ローレンス・ヴァン・デル・ポストが自身の従軍体験をもとに書いた『影の獄にて』を原作に、『愛のコリーダ』(1976)で国際的な評価を高めていた大島渚監督が、「ジャン・ルノワール監督の『大いなる幻影』のような、世界中の共感を得る作品にしたい」と、メガホンをとった映画です。

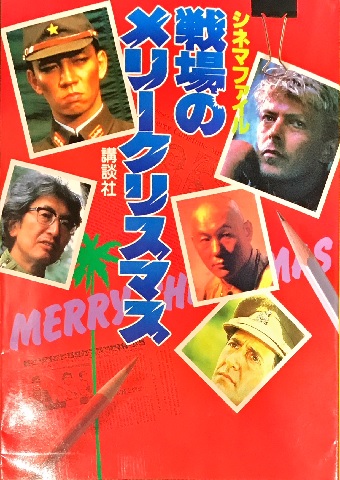

本稿では、『シネマファイル 戦場のメリークリスマス』(講談社、1983年初版)から、作品に携わった人物たちの声を拾っていきます。

「西洋」と「東洋」の神々が集う映画

「戦場のメリークリスマス―シネマファイル」(編さん:講談社/1983)

大島監督は、作品の意図をこのように述べています。

「僕のトータルな映画のイメージとしては、やはりヨノイは一種の日本の“神”であるし、ハラもまた“神”なんですが、その神には、西洋合理主義だけでは抵抗できないわけです。そこでセリアズというもう一人の神というか、異神というか、異国の神が登場することによってドラマが起きる」

それぞれの役を説明すると、“ヨノイ”は俘虜収容所所長の坂本龍一、“ハラ”はその部下で軍曹のビートたけし、そして“セリアズ”は俘虜となった英軍少佐のデヴィッド・ボウイとなります。

なんと豪華なキャスティングでしょう。それは「有名俳優が集まっている」ということではなく、「他ジャンルのスターが一堂に会した」という凄みです。

YMO坂本龍一の越境する音楽

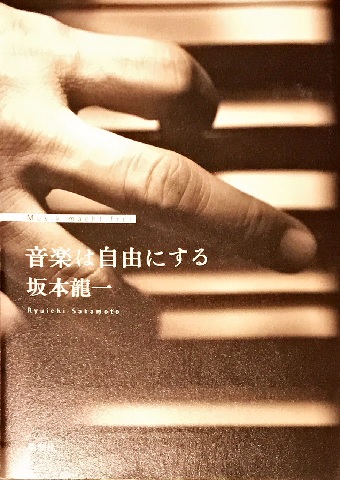

「音楽は自由にする」(著者:坂本龍一/新潮社 2009)

作曲家の坂本龍一は、当時の音楽シーンで隆盛を極めていたYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のメンバーで、いまでこそ「映画音楽家」のイメージがついていますが、『戦メリ』前には俳優もなにもしたことがありません。

半生をつづった自伝『音楽は自由にする』(新潮社、2009)によると、まずは電話でオファーを受け、事務所を訪れた大島監督に「音楽もやらせてください」と要望したところ、「いいですよ」とすんなり受け入れられたとのこと。

そこからいまやクリスマス音楽の定番になった「Merry Christmas Mr.Lawrence」が誕生したのです。

映画『戦メリ』では敵味方や国籍を超えた愛と友情を謳うのですが、じつは「物語以外の要素」がそのテーマを支えています。

坂本龍一は以前担当していた音楽番組「スコラ 坂本龍一 音楽の学校」で、「戦場のメリークリスマス解説」をおこないました。(NHK Eテレ、2011年11月26日放送分より)

「(Merry Christmas Mr.Lawrenceは)間違った和音ともいえるんですね。ちょっと日本やガムラン音楽のような響きと共通性がある。東洋的、アジア的な響き。だけど、その下にはわりとはっきりヨーロッパ的な和音が支えていると」

この構図に、映画のねらいである「西洋と東洋の邂逅=融和」がみてとれます。

それぞれの世界観がぶつかり合う緊張関係から、味わい深いひとつの響きが生まれる。これぞ平和のあり方を象徴的に見いだす姿勢です。

YMOとテクノオリエンタリズム

「ニッポンの音楽」(著者:佐々木敦/講談社現代新書 2014)

ふり返ればYMOのサウンドも、オリエンタルなものと西洋的なものとのめぐり合いでした。

これを補足するために、『ニッポンの音楽』(佐々木敦、講談社現代新書、2014)からYMOの分析を引用します。

「整理すると、最新テクノロジーを駆使した電子的なサウンドに、西洋音楽とはかなり違ったオリエンタルなメロディが乗っている、というのが初期YMOの音楽スタイルです」

いわばテクノ(西洋)+オリエンタリズム(東洋)といった仕組みです。

「日本的な旋律というよりは、もっと汎アジア的というか、大陸的な雰囲気を持っています。(…)こうした傾向が最も強く、おそらく最も意識的に行っていたのは、明らかに坂本龍一です」

YMOについて語られている一文ではありますが、『戦メリ』の平和思想を理解するうえでも敷衍できる洞察でしょう。

つまり、映画に駆りだされた作曲家・坂本龍一の「越境的感性」が、本作では重要な要素として機能しているわけです。

ロックスター デヴィッド・ボウイの越境する身体

惜しくも2016年に亡くなったイギリスのロックスター、デヴィッド・ボウイも数々の枠を超えて生きてきた人物でした。

そのいちばんは、やはり「男性/女性」の枠組みでしょう。化粧をし、ユニセックスな服を着て、中性的ないでたちでステージに上がる姿は、「グラムロック」の旗手として世界に衝撃を与えました。

「レコード・コレクターズ増刊」(雑誌:ミュージックマガジン)

その存在感は『戦メリ』の人物造形にも活かされており、自分に気があることを見抜いていたセリアズ(ボウイ)は、反抗的な俘虜長に処刑を試みるヨノイ大尉(坂本龍一)に近寄り、両頬にキスをして意識をそらします。

日本刀を振りかざしたまま、足から崩れ落ちるヨノイ。

ヨノイは更迭され、セリアズは生き埋めにされました。

この関係は近年人気ジャンルとなったBL(ボーイズラブ)のそれではもちろんなく、極限状態で「剥き出しの生」になった人間と人間との“裸の交流”をあらわしているようにみえます。

そこには身分も、国籍も、性別さえありません。ただ、存在としての人間がいるだけです。

大島監督は「ああ、このシーンを撮るために、この『ヨーイ、ハイ』をカケるために三年半待ったのだと私は思った」と日誌に書き、このようにつづけます。(前掲シネマファイル、「撮影を終えて」より)

「デビッドも二年待った。日本人軍人と英国将校の間に立ち塞がる無理解の壁を崩すために一身をなげうつ男、セリアズ少佐を演ずるために。そして男たちがようやく理解に達した時、そこには悲しい別れが待っていた」

ボウイ自身もこの関係に対し、つぎのコメントを残しています。

「思うんだけど、規模の小さいものを扱うことによって、逆に規模の大きいものについて意義のある発言ができるんじゃないかと。たとえば、戦争のことを語るためには、戦争の全部を見せることはできないけれども、二人の男が議論している場面を見せることによって、その戦争のことがだいぶわかってくるんだと思います」

大島監督はまた、その感情を映画現場での実際の別れにも重ねています。

「そうした登場人物たちと同じように私たちも出会い、愛と理解に達し、涙を流して地球の各地へ散って行った。それは世にも稀な出会いと別れだった」

映画のテーマと重なりあう撮影現場

最初に紹介したように、本作は国際合作映画です。

日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの製作のもと、スタッフもイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、そしてロケ地となったクック諸島と、多国籍に構成されています。

そういった現場で映画つくることは、それ自体が「国際交流」であり、「異文化理解」であり、「平和への歩み」につながるものだと思います。

これはデヴィッド・ボウイが撮影の様子を言及したものです。

「大島監督のやり方には、とても感心しました。(…)西欧の監督は、演技の構造を決めつける傾向があります。大島監督は、役者を解放させると思います」

撮影現場にも、「西洋」と「東洋」の出会いと発見があったことがわかります。

「自由」というのはまさに、大島監督が映画や人生に求めてきたものでありますが、起用した坂本龍一をこんなふうに見つめていたようです。

「僕は、彼(坂本)なんか見てると、とても羨ましいという気がするんですよ。(…)僕は、当時からかなり自由な人間だったと思うし、ほかの奴に比べればずいぶん自由な考え方をしたけれども、それでもやっぱり、さまざまなことに縛られて、ついつい思う存分生きられなかったという気があるんだよね。坂本なんか見てると、ずいぶん自由に生きてるな、という気がするのね」

自分にはできなかったこと。

ボウイのいうところの「解放」を、現場では存分に役者たちに与えつづけたのでしょう。

映画を媒介として、他者と向きあい、「自由」をもって、互いに手を携える。

これを「平和活動」と呼ばずに、なんと表現すればいいでしょうか。

「ビートたけし」から「北野武」への越境

撮影現場にもたらされた「自由」は、映画以外の分野で活躍していた者たちの性格によるところも大きいはずです。

坂本龍一、デヴィッド・ボウイのほかにも、キャストには内田裕也、三上寛、ジョニー大倉といったミュージシャンたちが名を連ねています。

以下は大島監督の言による起用理由です。

「ロックの世界とかそういうとこの人間の方が感度がいいんだよ。アンテナがいいし、なんかやる気があるんだよ。革命というとちょっと大げさになるけど、なんか突破口を拓きたいという気持ちをもってる人ってのは、音楽、とくにロックの世界なんかに多いんだよね」

感度がいい、突破口を拓く気持ち、そこでお笑い界の“革命児”ビートたけしの登場です。

いまや「世界のキタノ」として輝かしい業績を映画史に刻んでいる北野武。

お笑いの“ビートたけし”が映画の“北野武”へと歩みはじめる本格的な出発点が、この『戦メリ』でした。

そこでたけしは、大島監督の演出によって「新しい身体」を手に入れます。

それは不気味で、いびつで、恐ろしい存在だけども無邪気であるという、のちに自身の映画で繰り返し登場する主人公の原型が見いだせます。

それぞれの越境と平和への道

ときは流れ、敗戦後の1946年。戦犯を拘置している刑務所の前に、1台のジープが止まります。

俘虜収容所で辛苦をともにしたロレンス英軍中佐(トム・コンティ)が、ハラ(ビートたけし)に面会にきたのです。

数珠を首からかけた坊主頭の男。俳優として、もう唯一無二の顔をしています。

「私なら、いますぐあなたを自由にして、家族のもとに帰す」と申し出るロレンスに対し、「ありがとう。覚悟はできています」と静かに答えるハラ。

そこで坂本龍一の音楽が、幸福に交わらなかった西洋と東洋の「自由」を悲しく、情感豊かに奏でます。

言葉にできない想い、でも非言語でつながる気持ちを胸に、ロレンスが扉を開けようとした瞬間、収容所で何度も聞かされたあの力強い声で、ハラが怒鳴ります。

「ローレンス! メリー、クリスマス、メリー、クリスマス、ミスターローレンス!」

坂本、ボウイ、たけし、枠にとらわれない男たちが紡いだドラマは最後、その挑戦を象徴するかのように画面の枠いっぱいたけしの顔をアップで映し、映画ともども越境しながらたどり着く平和の可能性を示唆するのでした。