映画『冬薔薇(ふゆそうび)』は2022年6月3日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー!

家庭にも社会にも居場所を見つけられず、不良仲間と群れることで虚勢を張ってきた主人公・淳の寄る辺なさ。

映画『冬薔薇(ふゆそうび)』は、阪本順治監督が40歳も年下の若手俳優・伊藤健太郎のために脚本を書き下ろしたオリジナル作品です。

(C)Cinemarche

1989年のデビュー作『どついたるねん』以来、一貫して心にさまざまな「欠損」を抱えた人間を描き続けてきた阪本順治監督。

このたびインタビューを行い、本作の脚本執筆にあたり長時間にわたって対話をされたという俳優・伊藤健太郎への想い、一方で映画に込められた自分自身の想いを語っていただきました。

CONTENTS

伊藤健太郎となら仕事ができると思えた

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

──今回の映画『冬薔薇』は主演・伊藤健太郎さんのため、阪本監督ご自身がオリジナル脚本を執筆されたとお聞きしました。

阪本順治監督(以下、阪本):映画会社から「伊藤健太郎さん主演で映画を撮っていただけませんか」というオファーを頂戴したのがきっかけでした。『エルネスト』(2017)以降の4作品はその映画会社にお世話になっていたので、何らかの信頼を得られていたのだと思います。

ただ健太郎くんとは、ほとんど接点はありませんでした。そこで今回監督を引き受けるにあたって、彼と2人きりで2時間ほど会う機会を作っていただきました。思春期をどういう想いで過ごしていたのか、家族のことをどう思っているのか。話しづらいことも含めて、彼は何一つ誤魔化さずに語ってくれたのです。

映画は虚業であり、自分でない誰かを演じることでフィクションを極める。演じる俳優さんは間口が広くて、深い懐を持っていないとできません。そういう意味で健太郎くんには、間口の広さと懐の深さを感じました。「年齢が40歳も違うのに、話が噛み合うのか」と会うまでは不安でしたが、その2時間を経て、彼となら仕事ができると思えました。

映画に込められた亡き父への想い

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

──その対話が、本作の物語や設定の着想にもなっていったということでしょうか。

阪本:物語としては健太郎くんが話してくれたこともヒントになりましたが、実は本作の登場人物や設定そのものは全くの更地から立ち上げていきました。

ガット船という職業は以前撮った『人類資金』(2013)で初めて知り、いつかもう少し丁寧に触りたいと思っていたので、ストーリーラインも構築中の段階で「主人公の親の生業」として取り入れました。人物を描く時は、「その人や家族が何を生業にしているのか」といったバックボーンが大事なのです。

映画で描かれているものの出所はほとんど自分に関するもので、小林薫さんが演じた淳の父親も自分の親父を投影しているし、それに対するリアクションも自身の想いを反映しています。

『半世界』(2019)でも主人公が親の仕事を継ぐことに葛藤を続ける様を描いていますが、自分自身の父親を亡くしてからはそういう話が多いんです。実家は大阪で商いをやっていましたが、僕は親の望みを蹴って映画の世界に入りました。やがて父が病に倒れると、商売も立ちゆかなくなってお店は廃業に。そうした実経験を盛り込んでいます。

「試練となる映画」にしたかった

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

──本作の脚本の完成までには、お時間がかかったのでしょうか。

阪本:いつもは物語の起承転結に沿って考えていきますが、今回の『冬薔薇』はあえてラストを先に決めてから、そこに行き着くまでの主人公の精神的な旅路を描きました。周りの人からは「阪本は追いつめられた方がいいものを書く」と言われていますが(笑)、今回も追いつめられつつも10日くらい籠って書き上げました。

『冬薔薇』では主演に40歳も歳の離れた若い俳優を迎えたこともあり、言葉遣いの一つをとってみても「これはイマドキ使いません」と言われそうで難しかったですね。石橋蓮司さんなら解釈できますが(笑)。今まで使っていなかった脳みそを使って今回の脚本を書きました。

また俳優・伊藤健太郎にとって葛藤を迫られる映画にしたかったというのはあります。今まで演じたことがない役柄、感情の持っていき方といったことなども含めて、乗り越えるべきものを提示しました。

撮影現場での健太郎くんは、演技のやりにくさや迷いを見せませんでした。ただ以前「どう演じたらいいのかわからず、もがき苦しんだけれど、それを乗り越えていくのは喜びだった」と語っているのを聞き、自分の想いを彼なりに受け止めていてくれたのを感じました。

あえてベテラン俳優陣と対峙させた理由

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

──伊藤さんはこれまで同世代中心の作品が多かった印象がありますが、今回はベテランに囲まれています。

阪本:同世代との共演作品が多いと聞いていたので、あえてベテランの俳優さんたちで囲いました。みなさんの演技や背中を見ているだけで、覚えられることや学べることがあるのではと思ったのです。

淳のことを気にかけてくれる年長の乗組員を、石橋蓮司さんが演じています。健太郎くんが蓮司さんと組んで演技をする機会はないだろうと思い、淳が父親と対峙する前にその乗組員と話す場面を入れました。そこには、「健太郎くんをベテランたちと対峙させ、演技を通じて交流させたい」という映画の中身とは違った僕の意図がありました。

もちろんベテランと対峙する場面を作っても、撮影準備の待ち時間に共演者と距離を取って一人きりになり、自分の次の出演場面について考えるタイプの俳優もいます。しかし彼は蓮司さんだけでなく、小林薫さんや余貴美子さん、伊武雅刀さんとも談笑していました。彼は大先輩方に弄られても、自然になじめるんです。

ある時、薫さんと蓮司さんが舞台の昔話をしていたのを健太郎くんが一生懸命に聞いていたんですが、彼は蓮司さんから「お前、聞き上手だな」と言われていました。健太郎くんに俳優として必要な間口の広さを感じたのは、その時でした。

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

──今回の劇場公開にあたって、今現在の阪本監督の想いを改めてお聞かせいただけますか。

阪本:映画を撮る時に僕がやる仕事は、決断すること。監督は思考を止めてはいけません。小道具1つにしても、最終的な決定は僕の責任です。いつもだったら10ヶ月くらい掛けて撮影に入るのですが、今回は半年しかなく、様々な案件を即断する必要がありました。撮影に入れば、夜もその日の振り返りと翌日の予習をしなきゃいけない。この年齢にはハードな現場でした。

今回は伊藤健太郎という俳優ありきの作品です。その上で彼が演じる主人公が誰と出会い、どういうやり取りをして、どんな感情が生まれて、どこに行き着くのか。いつもは物語を起承転結で考えるのですが、今回は行き着く先を決めてから、その流れを書いていきました。

特定の年齢層に向けて撮った作品ではありません。それぞれの世代で何か自分の実生活と重なるところがあるはず。そこに思いを馳せていただければうれしいです。

インタビュー/ほりきみき

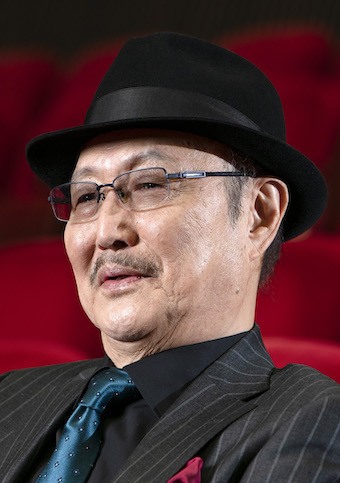

阪本順治監督プロフィール

1958年10月1日生まれ、大阪府出身。大学在学中より石井聰亙(現:石井岳龍)監督、井筒和幸監督などの現場にスタッフとして参加。

1989年、赤井英和主演『どついたるねん』で監督デビュー。多くの映画賞を受賞する。藤山直美を主演に迎えた『顔』(2000)では、日本アカデミー賞最優秀監督賞、キネマ旬報日本映画ベスト・テン1位など主要映画賞を総なめにした。以降もハードボイルドな群像劇から歴史もの、喜劇、SFまで幅広いジャンルで活躍。

その他の主な作品に『傷だらけの天使』(1997)、『新・仁義なき戦い。』(2000)、『KT』(2002)、『亡国のイージス』(2005)、『魂萌え!』(2007)、『闇の子供たち』(2008)、『座頭市THE LAST』(2010)、『大鹿村騒動記』(2011)、『北のカナリアたち』(2012)、『人類資金』(2013)、『団地』(2016)、『エルネスト』(2017)、『半世界』(2019)、『一度も撃ってません』(2020)、『弟とアンドロイドと僕』(2022)などがある。

映画『冬薔薇(ふゆそうび)』の作品情報

【公開】

2022年(日本映画)

【脚本・監督】

阪本順治

【出演】

伊藤健太郎、小林薫、余貴美子、眞木蔵人、永山絢斗、毎熊克哉、坂東龍汰、河合優実、佐久本宝、和田光沙、笠松伴助、伊武雅刀、石橋蓮司

【作品概要】

阪本順治監督が自身と40歳も年下の俳優・伊藤健太郎のために脚本を書き下ろしたオリジナル作品。伊藤健太郎からじっくりと彼自身の話を聞いた上で、主人公・淳の人物像を形作っていった。

淳の父親でガット船「渡口丸」の船長・義一役を演じたのは小林薫。淳の母親で会社の事務を取り仕切る道子役には余貴美子。さらに眞木蔵人、笠松伴助、伊武雅刀、そして石橋蓮司らベテラン俳優陣が「渡口丸」乗組員を演じた。

映画『冬薔薇(ふゆそうび)』のあらすじ

(C)2022「冬薔薇(ふゆそうび)」FILM PARTNERS

ある港町。専門学校にも行かず、半端な不良仲間とつるみ、友人や女から金をせびってはダラダラと生きる渡口淳(伊藤健太郎)。“ロクデナシ”という言葉がよく似合う中途半端な男だ。

両親の義一(小林薫)と道子(余貴美子)は埋立て用の土砂をガット船と呼ばれる船で運ぶ海運業を営むが、時代とともに仕事も減り、後継者不足に頭を悩ましながらもなんとか日々をやり過ごしていた。淳はそんな両親の仕事に興味も示さず、親子の会話もほとんどない。

そんな折、淳の仲間が何者かに襲われる事件が起きる。そこに浮かび上がった犯人像は思いも寄らぬ人物のものだった……。

堀木三紀プロフィール

日本映画ペンクラブ会員。2016年より映画テレビ技術協会発行の月刊誌「映画テレビ技術」にて監督インタビューの担当となり、以降映画の世界に足を踏み入れる。

これまでにインタビューした監督は三池崇史、是枝裕和、白石和彌、篠原哲雄、本広克行など100人を超える。海外の作品に関してもジョン・ウー、ミカ・カウリスマキ、アグニェシュカ・ホランドなど多数。