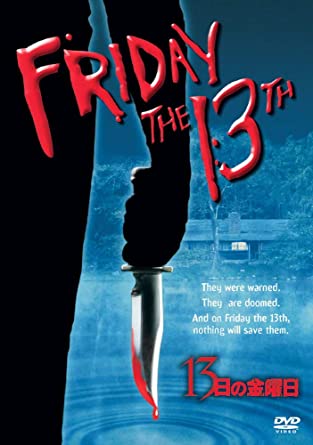

スラッシャー映画の歴史に燦然と輝く金字塔作品『13日の金曜日』

80年代スラッシャー映画シーンの筆頭に挙げられるサスペンスホラー映画『13日の金曜日』。

あるいわくつきのキャンプ場で起きた凄惨な連続殺人事件を描いた本作は、スラッシャー映画というジャンルを映画史において初めてメジャー路線にのし上げた、文字通り“スラッシャー映画の代表作”といえる作品であります。

70年代スラッシャー映画シーンの重要人物の一人であるショーン・S・カニンガムが監督を務め、さらに1978年の映画『ドーン・オブ・ザ・デッド』における仕事が大きな反響を得た特殊メイクアップアーティストのトム・サヴィーニが本作でもその手腕を大いに発揮、それまでのスラッシャー映画作品には無かったショッキングな惨殺シーンの連続で当時世の度肝を抜きました。

CONTENTS

映画『13日の金曜日』の作品情報

TM&(C)Warner Bros. Entertainment Inc.

【日本公開】

1980年(アメリカ映画)

【原題】

FRIDAY THE 13TH

【監督・脚本】

ショーン・S・カニンガム

【キャスト】

ベッツィ・パーマー、エイドリアン・キング、ハリー・クロスビー、ケヴィン・ベーコン、ジャニーヌ・テイラー、マーク・ネルソン、ローリー・バートラム、ロビー・モーガン、ピーター・ブローワー、ロン・キャロル、ウォルト・ゴーニー、レックス・エヴァーハート、アリ・レーマン

【作品概要】

過去に若い男女が惨殺されて以来、呪われたキャンプ場として嫌われているニュージャージー州のあるキャンプ場を舞台に、次々に起こる惨殺事件を描く。

70年代にスラッシャー映画 『鮮血の美学』『Case of the Full Moon Murders』で頭角を現したショーン・S・カニンガムが監督を務めました。

出演はベテランのベッツィ・パーマーのほかは、エイドリアン・キング、ハリー・クロスビー、ローリー・バートラム、マーク・ネルソン、ジャニーヌ・テイラー、ロビー・モーガン、ピーター・ブローワー、レックス・エヴァーハート、ロン・キャロルなど当時若手の俳優陣がメインキャストを務めました。のちに映画『フットルース』でスターダムにのし上がったケヴィン・ベーコンが出演したことも知られています。

映画『13日の金曜日』のあらすじとネタバレ

ニュージャージー州ブレアーズタウンから少し離れた美しいキャンプ場、クリスタル・レイク。ここは緑深く美しい地である反面、呪われたキャンプ場”と呼ばれていました。その原因は1958年6月13日、金曜日に起こった若い男女の、謎の惨殺事件にありました。その事件から人々はこの地を忌まわしいものとし、みな近寄ることすらためらっていました。

しかしそれから月日は流れ、その事件も忘れられかけた現在。スティーブ(ピーター・ブローワー)を会長とする8人の若者たちの間で、そのキャンプ場の復活計画が進んでいました。先発隊としてアリス(エイドリアン・キング)、ビル(ハリー・クロスビー)、ブレンダ(ローリー・バートラム)、スティーブの4人が現地に到着、復旧作業を開始しており、マーシー(ジャニーヌ・テイラー)、ジャック(ケヴィン・ベーコン)、ネッド(マーク・ネルソン)らが、車で現地に向かっていました。

そしてもう一人、ヒッチハイクでキャンプ場に向かう女性がいました。彼女の名は、アニー(ロビー・モーガン)。途中立ち寄ったブレアーズタウンのカフェでクリスタル・レイクのキャンプ場に行きたい旨を申し出ると、一瞬人々は不安な表情を見せますが、トラック運転手のエノスが車で送ってくれることになりました。

ところが車に向かおうとする途中、ラルフという一人の初老の男性に絡まれます。そしてアニーにクリスタル・レイクを“呪われた場所だ。帰れなくなるぞ”と吹き込みます。

エノスはラルフを制しアニーを車に乗せますが、やはり彼女がキャンプ場に向かうのを辞めるよう説得しようとします。しかし制止される理由はないと、結局車はクリスタル・レイクの近くにたどり着きます。「用心しろよ」彼の言葉に送られ、彼女は車を後に森へ向かいます。ところが途中アニーは偶然現れた車を止め再びヒッチハイクするも、不審な行動をとるその運転手に不安を覚え、車を飛び降りて逃げ出します。

しかしアニーは逃げきれず、ラルフの予言通りに森の中で無残な死を遂げてしまいます。一方、キャンプ場ではマーシー、ジャック、ネッド、アニーらが先発隊と合流し建物の修繕などを、アニーを待ちながらキャンプ場オープンに向け着々と準備を進めます。そんな中リーダーのスティーブは用事で町に出かけていきます。

後に残されたメンバーは、このキャンプ場の呪われた伝説を話しながらも、時に羽目を外して湖で泳ぎはしゃいだりして、お気楽な様子。ところが夕方になると、あのラルフがキャンプ場にも突然登場し、惨劇が起こるとのたまい「立ち去れ」とキャンプ場のメンバーたちに警告しながらその場を立ち去ります。こうしてこのときを機にクリスタル・レイクの凄惨さを増した惨劇が繰り返されることになるのでした。

映画『13日の金曜日』の感想と評価

時代のニーズに応え登場した作品

スラッシャー映画の金字塔としてゆるぎない評価を得ている本作ですが、公開当時は異例の大ヒットの一方で評論家筋からは酷評の嵐を受けたといい、物議を醸したその評価からは、当時としてはある意味革新的過ぎる作品だったのでしょう。

2006年に発表されたドキュメンタリー映画『封印殺人映画』では、スラッシャー映画、あるいはスプラッター映画と呼ばれるサスペンススリラーの作品群が、それまでどのような系譜を描いてきたかを検証しています。

これによるとスラッシャー映画のタイムラインとしては、1960年代に登場したアルフレッド・ヒッチコック作品、あるいはマイケル・パウエルの『血を吸うカメラ』がその発端とされ、その後アンダーグラウンドのシーンでこのジャンルは発展してきました。

そして1978年に公開されたジョン・カーペンター監督の代表作『ハロウィン』でスラッシャー映画はメジャーシーンからも注目を浴び、これに続いた本作が初めて大手の映画会社の配給により公開されました。つまり世界的にこういった血なまぐさい作品が知られるようになるのは、まさに本作がきっかけだったというわけです。

果たしてその要因となったものは何か。ホラーシーンのメインストリームは、古き良き時代のモンスターホラー映画より、先述のヒッチコック作品らが台頭を始めた時期より新しい空気を作ってきたスラッシャー映画に入れ替わってきます。

このようなスラッシャー映画が暗に世から求められた満を持してのタイミングで、監督を務めたショーン・S・カニンガムは「最恐ホラー」の触れ込みで原案を構築し投資家たちの触手を一挙に引き寄せました。

まさにこの「最恐」という文言がキーワードとなり、人々はこぞって「何が“最恐”なのか?」と映画館に訪れ、突然現れる惨殺シーンがスクリーンに映し出される度に体をビクつかせ驚いたといいます。それまでのスラッシャー映画にない演出でまさに当時の「最恐」を表現、人々のニーズに応えたわけです。

特にラストに湖から現れるジェイソンのシーンはトラウマさえ引き起こしそうなほど衝撃的なもので、それまでやもすれば「残虐な殺人シーン」一辺倒になりがちだったスラッシャー映画に革命を起こしました。これは以後に続くフォロー的作品に多大な影響を与え「スラッシャー映画の鉄則」的なパターンをも生み出したといわれています。

1996年に公開された映画『スクリーム』では、この「鉄則」をある種パロディー的に紹介しながら変化球的に物語に展開していくという新しい方向性を作り上げていますが、その意味においても『13日の金曜日』が今日のスラッシャー映画の原点となっていることは明らかです。

テーマの奥底に描かれた、世の風潮に対する疑問

また意外に見落とされがちな点ではありますが、テーマに時代性を追究した点にも特筆すべき点があります。先述の『封印殺人映画』にもありましたが、この時期におけるアメリカは物欲時代に突入、カーターやレーガンといった大統領の政策も不振に終わり、不穏な空気が流れていたといわれています。

本作の物語の主軸には「快楽に溺れる若者が殺される」という、それまでのスラッシャー映画の流れを汲むものがあります。それまでの作品がこのバックボーンをお決まりのパターンとしてあいまいに描きがちであったことに対し、本作はこの筋に一ひねりを加えています。

それはベッツィ・パーマーが演じた殺人鬼・ボリーズの人間像にあります。彼女はこの役柄を演じる上でボリーズの過去に“ジェイソン出生の経緯として、ボリーズが過去の不貞で子供を産んだ”という裏話を考えていたとコメントしており、彼女の演技からはそのバックグラウンドに基づいた狂気が強く表れています。

『封印殺人映画』でも言及されているポイントでありますが、当時の若者の快楽に溺れる傾向に対する批判に対して、一方で当時はその批判、および批判をする人自体に疑問を呈する声もあったといわれています。パーマーのこういった考証と演技は「快楽に溺れる若者」を罰しようとする狂人、その人もかつてそういった時を過ごしていたのではないか?という疑問を引き起こしています。このような伏線は本作に時代の流れに合ったテーマを付与し、作品をメジャーシーンに引き寄せたとも考えられます。

また最後のシーンに登場するジェイソンは奇形児としてその姿を現しますが、実は脚本ではこの奇形児という設定は全く描かれておらず、特殊メイクを担当したトム・サヴィーニがアイデアとして提案したものが採用されたといわれていますが、この効果もある意味パーマーの考証を説得力あるものとすることに一躍買っているといえるでしょう。

まとめ

TM&(C)Warner Bros. Entertainment Inc.

「とにかく残酷に切って、刺して、血を流す」という傾向に陥りがちだったスラッシャー映画から、本作は敢えて惨殺シーンを描かなかったり、惨殺シーン以外の仕掛けで見るものをドキッとさせるなど、まさしくホラー映画として革新的な演出を随所に見せ、衝撃的な映画となりました。

また当時『ドーン・オブ・ザ・デッド』のヒットで注目を浴びたトム・サヴィーニのアイデアが随所に生きるショッキングな惨殺シーンは、まさに斬新で刺激的。加えて音楽を担当したハリー・マンフレディーニのアイデアで採用された、「Kill,Mummy」という言葉の頭の発音を強調したささやき声のエコー音もインパクト十分です。

本作はまさに「最恐」をクリエイトするという点でスラッシャー映画シーンに大きな飛躍をもたらしたわけですが、その続編に際して配給は「(今回6人殺したから)次は12人殺そう」などと提案されたとカニンガム監督は証言しており、続編製作に若干難色を示していたことを明かしています。

実際シリーズの後続作品のプロモーションでは「ジェイソンが100人殺人を達成」などといったワードを使われたこともあり、シリーズとともにスラッシャー映画シーンがその後衰退の一途をたどった要因に「殺人」「凄惨さ」といった刺激にばかり目が向けられ、初期作に見られたクリエイティビティー、オリジナリティーの発生傾向が後続の作品で徐々に薄れていったことあるのは、否定できません。

その意味で本作がなぜ今なおかつ「歴史上最もショッキングな作品の一つ」として挙げられるのか、そういった理由を探ることは新たな映画を作る、あるいは知るということで非常に大切なポイントであるといえます。