恩田陸の小説が原作の『蜜蜂と遠雷』が2019年10月4日に公開されました。

2017年、直木賞と本屋大賞の2冠という快挙を成し遂げた恩田陸の小説『蜜蜂と遠雷』。

「構想12年、取材11年、執筆7年」。ハードカバー上下段で計508ページもの大作小説を、映画という約2時間の枠に収めるのは困難といわれていました。

それを2時間の映画にまとめ上げたのは、『愚行録』で知られる石川慶です。今回は監督だけでなく脚本・編集も担当し、この青春群像劇を珠玉の一本へと昇華させました。

CONTENTS

映画『蜜蜂と遠雷』の作品情報

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

【日本公開】

2019年(日本映画)

【監督】

石川慶

【キャスト】

松岡茉優、松坂桃李、森崎ウィン、鈴鹿央士、臼田あさ美、ブルゾンちえみ、福島リラ、眞島秀和、片桐はいり、光石研、平田満、アンジェイ・ヒラ、斉藤由貴、鹿賀丈史

【作品概要】

国際ピアノコンクールを舞台にしたこの作品。軸となるのは、4人の若き天才ピアニストたちです。天才少女と騒がれながら消息不明となっていた亜夜。テクニックの巧さとルックスの良さから「王子」と呼ばれるマサル。年齢制限ギリギリで妻子もいるサラリーマンの明石。そして高名なピアニストの推薦によって彗星のごとく現われた塵。

それぞれ、演じる松岡茉優、松坂桃李、森崎ウィン、鈴鹿央士がこれ以上、これ以外ないというほど登場人物と同化し、まるでドキュメンタリー作品のような臨場感を与えてくれました。

映画『蜜蜂と遠雷』のあらすじとネタバレ

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

第10回芳ヶ江国際ピアノコンクール。

第1次予選に登場した栄伝亜夜は、かつて天才少女として将来を嘱望されていたものの、ステージから逃げ出してしまってからは表舞台から遠ざかっていました。

今回は再起を賭けたラストチャンス。しかし審査委員長の嵯峨は、そんな彼女の演奏にかつての輝きはないと感じていました。

コンクールの本命は、嵯峨のかつての夫、ジュリアード音楽院の教授シルヴァーバーグの「秘蔵っ子」であるマサル・カルロス・レヴィ・アナトール。完璧な演奏もさることながら、甘いルックスと立ち居振る舞いから「ジュリアード王子」と呼ばれています。

また、楽器店に務める妻子あるサラリーマンでありながら、年齢制限ギリギリで今回のコンクールに臨む高島明石は、異例の参加者としてテレビの取材を受けていました。

1次予選終了後の審査会場では、あるひとりの参加者をめぐって意見が割れていました。それは16歳の風間塵です。

しかし、嵯峨が風間塵の推薦状を取り出すとその場の空気は一変します。それは先ごろ亡くなったピアニスト、ユウジ・フォン・ホフマンからのものでした。

世界中のピアニストから尊敬されるホフマンからの手紙には、「彼は『ギフト』である。しかし彼は『劇薬』だ。試されているのは彼ではない。彼を本物の『ギフト』にするか、それとも『災厄』にしてしまうかは、皆さんにかかっている」とありました。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

エレベーターで偶然乗り合わせた亜夜とマサルは、「あーちゃん?」「まーくん?」と再会を喜びます。実はふたりは幼いころ近所に住んでいて、ピアノ教師だった亜夜の母親にマサルもピアノを習っていたのでした。

その母親が7年前に亡くなったことを知らなかったマサルはそのことを謝ります。亜夜は気にしてないと答え、いっしょに連弾した当時を懐かしむのでした。

しかし、マサルと同じくジュリアード音楽院に通うジェニファは、マサルと亜夜が親しげに話している姿を見て、亜夜は不吉だから近づかない方がいいと忠告します。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

無事1次予選を通過した明石は居合わせた亜夜に、これがラストチャンスだと自分のことを話します。亜夜は私も同じだと言い、これでダメならピアノはおしまい、と語るのでした。

塵はホテルの部屋に戻ると、木でできた鍵盤を取り出して次の課題曲の練習に励みます。

第2次予選の課題曲は『春と修羅』。後半のカデンツァは演奏者が自由に弾くことになるので、その作曲力や即興力が問われます。

マサルは師匠指導のもと、作曲した内容を完璧に楽譜にしたといいます。まだ何もできていないという亜夜に対しマサルは、亜夜の即興はすごかったと昔を思い出します。

2次予選の日。マサルは、師匠に禁じられていた「オクターブのパッセージ」を取り入れ見事に聴衆を魅了します。しかし、完璧を目指しリスクを嫌う師匠に注意され、その顔から笑みが消えました。

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

「生活者の音楽」を信条としている明石は、楽器店で働き、共働きの妻とともに一人息子を育てながら最後のコンクールに臨んでいます。課題曲のもととなる宮沢賢治の詩集をよみながら、夫婦でカデンツァのアイデアを探っていきます。

完成した曲をきいた妻の感想がかんばしくなく、明石は苛立ちます。音楽だけやっている奴らにはたどり着けない領域がある。そう言う明石を、妻はそっと見守ることしかできません。

2次予選の会場にはその妻と子の姿もありました。明石のカデンツァは、宮沢賢治に詩のように優しくてあたたかくて、妻と子もそのフレーズを自然と口ずさむようなものでした。

客席でその演奏を聞いていた亜夜は、終わった瞬間立ち上がり、ピアノを求めて練習室へ急ぎます。しかし空きがなく途方に暮れていると、通りかかった明石が、あてがある、と言って知り合いのピアノ工房に案内してくれました。

そこでピアノを弾こうとした途端、窓の外でノックする人影が。それは亜夜を追ってきた塵でした。

明石の演奏を聞いてピアノが弾きたくてたまらなくなったのは亜夜も塵も同じだったのです。はじめは迷惑がっていた亜夜ですが、窓からきれいな月が見えたことで塵がドビュッシーの「月の光」を弾きはじめ、それはふたりの自由な連弾へとつながっていきました。

塵は、父親が養蜂研究家でヨーロッパを転々とする中、ホフマンと出会ってピアノを教わったといい、ホフマンからもらった音の出ない木の鍵盤でずっと練習していたといいます。

今回のコンクールに優勝したらお父さんがピアノを買ってくれるって、とうれしそうに語る塵。

そんな塵のカデンツァは荒々しくて迫力があり、会場の様子を伝えるモニターの前には人だかりができるほどです。

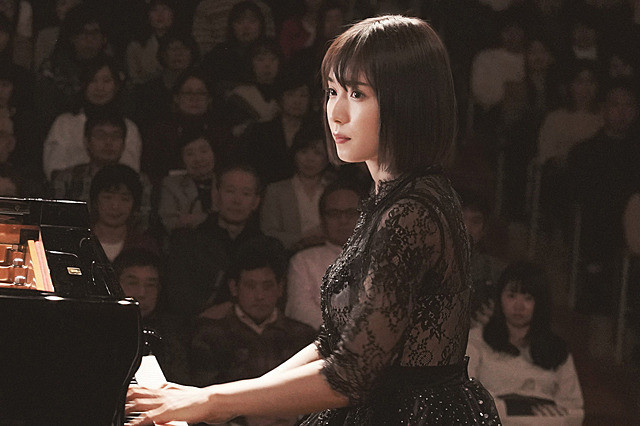

続く亜夜も、美しく流れるような、それでいて力強い演奏を披露します。そのグランドピアノには、楽しそうにピアノを弾く幼い亜夜と母の姿が映っていました。

映画『蜜蜂と遠雷』の感想と評価

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

ピアノコンクールだけに的をしぼったこの映画『蜜蜂と遠雷』。クラシックにそこまで詳しくなくても楽しめる作品です。

楽しむ、というと少しちがうかもしれません。これはコンクールをいっしょに体験する、そんな緊張感にあふれています。

ただ、よくあるライバルとのむき出しの競争心とか、嫉妬や羨望が渦巻くドス黒い人間関係といったそういうものはありません。

むしろ清々しいほどの音楽への愛と、それを分かち合う仲間とのつながりが描かれているのです。

本当の天才とはこういうものなのか、とわからないなりに納得してしまいました。

出演者たちの演技力

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

映像化不可能といわれたこの作品を成功に導いたのは、天才ピアニストを演じる4人の俳優たちの存在が最も大きな要因のひとつでしょう。

特に、栄伝亜夜を演じた松岡茉優の素晴らしさが光ります。群像劇である『蜜蜂と遠雷』ですが、この映画では亜夜を中心に物語が進みます。

唯一のモノローグである亜夜の心象風景から映画は始まり、クライマックスでは過去のトラウマを乗り越える演奏シーンで映画を締めくくる。考えただけでも高いハードルです。

しかも作品中は口数が少なく、表情だけで演技することが多く、演奏シーンもたくさんあります。そんな難役を、全く違和感なく見る側を納得させてしまう演技は称賛に値します。

すでにベテランの域に達しつつある松坂桃李も、天才になれなかった男を嫌味なく演じ、さすがにうまいと感じさせてくれました。

このところ主演作が続き、作品によって全く違う顔をみせてくれていますが、メインではないちょっと地味な役までこなされてしまうともう向かうところ敵なしという感じさえしてしまいます。

マサルを演じた森崎ウィンは、ハリウッドデビューもしている国際派としてこれからの活躍が期待できますし、塵を演じた鈴鹿央士は、新人ながらもその無垢な表情が塵そのもので、未知数ですが今後も話題作が控えていて楽しみです。

脇を固めるベテラン俳優陣の中では、ステージマネージャー田久保を演じた平田満に最も心を持っていかれました。穏やかにコンテスタントを見守る役で、実は幼い日の亜夜のステージも担当していました。そのあたたかいまなざしが、作品をより清廉なものにしています。

石川慶監督による考え抜かれた脚本

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

原作者恩田陸が、小説でしか表現できないものを、という思いで書き上げた『蜜蜂と遠雷』を、総合芸術である映画がどう成立させるか、その高みに挑んだこの作品。

カットしたエピソードや登場人物もあれど、それでも全く破綻することなく、むしろ亜夜を中心とした成長の物語としてまとめ上げた手腕はさすが、ポーランド国立映画大学で学んだ石川監督ならではといったところでしょうか。

ドキュメンタリーを撮った経験もあり、国際的な場で活動してきた監督だからこそできた作品だともいえ、彼を監督に起用したことこそがこの作品を成功に導いた鍵だったのかもしれません。

ピオトル・ニエミイスキ撮影監督との絶妙のタッグ

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

国際ピアノコンクールを舞台としている本作。芳ヶ江という架空の町が主な舞台で、そのモデルでありロケ地は浜松だと言われています。

ホールや会場内など、関東近郊の複数の場所で撮影されていますが、この映画を貫く全体的な空気感は何となくヨーロッパの匂いがするのです。

特に砂浜のシーンなどはフランス映画をみているようで、とても洗練されていて非日常的な美しさを感じました。

さらにちょっとしたシーン、例えば喫煙所から出てきたところの窓の外に広がる海の景色や、会場の外にある階段の撮り方、明石が自宅でピアノに向かうシーンなど、そういった細かい部分も計算されている、というかどこか洒落ているんです。

改めてスタッフを確認し、撮影監督は石川監督のポーランド時代からの友人であるピオトル・ニエミイスキとわかり納得しました。

この外国のような雰囲気が、良い意味での作品の非・現実感につながり、それが天才たちの姿を際立たせているのでしょう。

まとめ

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

(C)2019 映画「蜜蜂と遠雷」製作委員会

あらすじでは触れませんでしたが、本編の最後にコンクール結果がクレジットされています。

1位:マサル・カルロス・レヴィ・アナトール(聴衆賞も)

2位:栄伝亜夜

3位:風間塵

奨励賞:高島明石

という結果になっています。

しかしこの結果はあまり重要ではなく、天才たちがお互いの存在に影響を受け、相乗効果で高めあっていくということが大切だったのです。

この映画でそれを支えたのは超一流のピアニストたち。それぞれのキャラクターに合わせて選ばれたピアニストが、さらにその人物に寄せて演奏をする。その妥協のない姿勢が、この映画を本当の音楽映画として成り立たせているのです。

ぜひ、本物のクラシックコンサートを聴きに行くつもりで劇場に足を運んでください。極上の音楽体験がそこに待っていることでしょう。