映画『VAMP』は2019年8月より、キネカ大森(東京)、シネマスコーレ(名古屋)、シアターセブン(大阪)開催の「夏のホラー秘宝まつり2019」にて上映!

1982年には自主映画『地球に落ちてきたくま』を制作した小中和哉監督。その後1985年に『星空のむこうの国』で劇場映画にデビュー。

1992年には実兄の小中千昭とともに有限会社こぐま兄弟舎を設立しました。

その小中和哉監督が、実兄で脚本家の小中千昭と映画制作で久しぶりにタッグを組んだのが映画『VAMP』。

(c)Cinemarche

主人公の女子高生は父親から虐待を受けるなか、謎の美人心療カウンセラーの女性と出会います。彼女は、自ら“ヘマトフィリア(血液耽溺者)”であると少女にうちあけますが…。

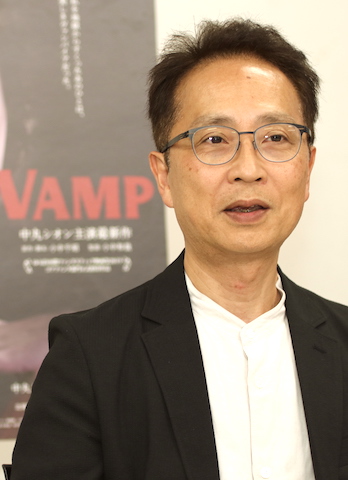

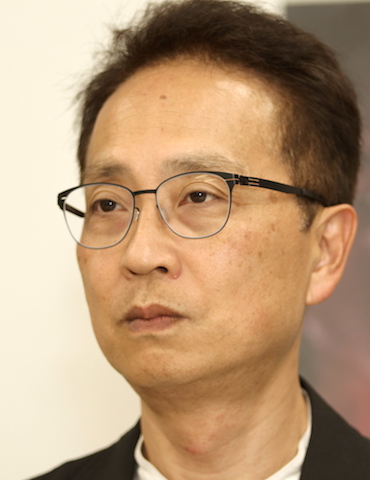

耽美なダークファンタジー映画『VAMP』の劇場公開に先立ち、小中和哉監督にインタビューを行いました。

兄弟で映画制作をおこなってきた原点となる幼少期の遊びや、祖父の8ミリカメラで映画を作り始めたきっかけ。

そして、新作『VAMP』の撮影を支えてくれたキャストやスタッフの秘話など、大いに語っていただき、その真相に迫ります。

CONTENTS

小中兄弟の特色が発揮された新作『VAMP』

(c)2019キングレコード

──本作品『VAMP』を制作する経緯をお聞かせください。

小中和哉監督(以下、小中):久しぶりに兄(小中千昭)とホラー映画を撮る企画を立て、二人で考えていた時に兄が作品のネタを提案してくれました。

今回の出発点には兄が書いたヴァンパイアものの短編小説と、もう一つ20年以上前、兄の脚本、僕が監督で、真弓倫子主演のオリジナルビデオ『毒婦 プワゾン・ボディ』という作品がありました。人間には、食欲や性欲と同様に殺したい欲望、殺欲があって、異常なほどに殺し願望のある女性がいる。殺害しては写真を撮り、それをネットにあげて…というキャラクターの話です。それらを元にしながら、二人で形にして作りあげて行きました。

また、『VAMP』は自主企画として、キングレコードに持ち込みました。僕がデビューした当時は、ビデオ会社が主体となって日本映画を作り始めた時代でした。最初、日本ビクターで『四月怪談』(1988)を撮り、そのあと兄弟でポニーキャニオンで『くまちゃん』(1993)を撮って…と、自分たちの企画を持ち込む先はビデオメーカーが主流だったのです。

その後、時代が変わり、Vシネマ作品のようなものがかなり難しくなるなか、キングレコードは、大規模な作品だけでなく小規模な映画、特にホラー映画を続けているというのを聞きました。なかでもプロデューサーの山口幸彦さんがホラーファンでホラー作品を精力的に作られているので、山口さんに直接この企画を持って行きました

(c)2019キングレコード

──自主映画を小中監督が撮られてきて、どちらかというと明るい作風のものが多く、一方お兄さん(脚本家小中千昭)はホラーが多いように思います。

小中:今回は、兄の得意とする土俵の上に僕が乗ったような形ではあります。

僕と兄の方向性の違いがあって、兄は最も怖くするためにはどうすべきか、人間のダークサイドを表現したい。僕はどちらかというと人間ドラマの部分で感情移入のできるもの、ファンタジー要素を含めたものを目指してきました。

今回の作品では、僕としてはホラーそのものというよりは、ヴァンパイアという器を借りて人間の本質をどう描くかという人間ドラマとして取り組みました。「美以那」と、「苓」というヴァンパイアは女性同士ですが、ラブストーリーを描こうと思いました。

兄も僕と組むときは僕のやりたいことの方にも振ってくれるので、ホラーとラブストーリーのちょうど中間的な落とし所が見られる作品になっていると思います。

兄弟制作の出発点は祖父の8ミリカメラ

(c)Cinemarche

──ご兄弟が小さい頃、現在とつながるような体験はありましたか?

小中:最初は漫画でしたか、小学生くらいの頃『くまちゃん』を主人公にした漫画をお互いに描いて、読み合っていました。白い紙を束ねて二つに折って一冊の単行本に見立てて、互いに描いては見せ合っていたのが創作の原点でした。

もっと遡ると幼稚園の頃からぬいぐるみのくまで「くまちゃんごっこ」をしていたかな(笑)。その遊びの中でストーリーを作って、ぬいぐるみの形をしているけど実は宇宙人だという設定や防衛チームを結成している設定とか。

10歳くらいの頃、田舎に行った時に、祖父が8ミリカメラ(フジのシングル8)を持っていたんですね。そのカメラを手にした時から映画づくりが始まっていきました。

最初は『インベーダー』というタイトルのSF。脚本は一緒に書きました。僕が主演で兄がカメラ兼監督という関係です。音はアフレコで録りました。

──それが小学生の時に?すごいですね。

小中:そもそもカメラは祖父のもので、夏休みに田舎に行った時しかカメラが使えないわけです。小学4年の時に廻したフィルムは、実は廻したつもりがマガジンの入れ方を間違えて廻ってなかった。それで最初の年はふいになってしまいました。

翌年には、カメラを東京に持って帰ってきてました(笑)。そして小学校5年から6年にかけてシナリオ書いて、フィルムとして完成した最初の作品が『インベーダー』でした。

──作品の出来はいかがでしたか?

小中:最初は簡単にできると思って録り始めたら、特撮があるハードルが高い作品だったので、最終的に仕上げまで結局2年くらいかかりました。

──初めて映写機にかけてみた時の感想は?

小中:感激しました。船に飛行機が突っ込んで炎上するっていう特撮シーンがあってね(笑)。大変だったし、出来も大したことないですけど(笑)。でもそれをどうやるかっていうのに結局1年くらいかかった。トータルで15分程度の作品ですが今も大切に保管してあります。

──それをきっかけに自主映画を続けていったのですね。

小中:そうですね、中学ではクラスの友人と、高校では映研に所属して撮っていました。大学進学したのですが、入学後に実は映画好きがたくさんいて、映画が盛んなサークルがあると知りました。大先輩に黒沢清監督、森達也監督、1つ上に塩田明彦監督がいて。授業に出るというよりは映画作りに行っているような、大学生活でした。

リスペクトした『HOUSE ハウス』や『ぼくのエリ 200歳の少女』

(c)Cinemarche

──自主映画を撮られてきた世代には、切っても切り離せないのが大林宣彦監督だと思いますが、大林監督の作品に最初に触れたのはいつでしたか?

小中:中学1年生の時に、『HOUSE ハウス』(1977)を観てショックを受けました。今まで見てきた映画とは全然違う。すごく自由な撮り方をしていて。その時には自分も8ミリカメラを廻していたので、本能的に似ているものを感じたのかなって、今振り返って見たら、そう感じます。

──ヴァンパイア作品ということでは、『ぼくのエリ 200歳の少女』(2008)という作品があります。何か感じたり意識したりしましたか?

小中:『ぼくのエリ』はとても好きな映画で、この作品を作る上でもお手本にした部分はあります。

『星空のむこうの国』(1986)にしろ『四月怪談』(1988)にしろ、最近で言えば『赤々煉恋』(2013)にしろ、現実にはありえない存在や設定を通じて、人間の一番深い部分を描いていく。

『ぼくのエリ』は、ヴァンパイアの話だけど、追い詰められた少年とヴァンパイアの少女の出会いを通じて、少年と少女(ヴァンパイア)の淡い恋も描くし、少年のある種心象風景を描いています。心を描くためにジャンルムービーを作っている。僕が目指す方向に通じる映画だなと思ったのです。

『VAMP』の前半から後半への展開の飛躍を支えたスタッフ&キャスト

(c)2019キングレコード

──本作『VAMP』では、物語構成が前半と後半が劇的に変化します。そのあたりについてはいかがですか?

小中:後半では前半のトーンを裏切っていく展開にすることで、「え、そっち?」みたいな風になると面白みがある。意外なところに行き着く面白さがあると思って、あえて違う方向に振り切れるような映画を作ろうと意識的に作っていきました。

──また小中監督の作品では珍しいセクシャルなシーンもありました。

小中:そうですね。本質的に『ぼくのエリ』みたいな映画を作ろうと思っていたこともあって、最初から女性どうしのラブストーリーにすることは決めていて、あとはラブシーンを作るか作らないかという選択があったのですが、思い切ってやってみました。

結果的に作ってよかったと思っています。気持ちが通じ合うことの表現として、肉体が交わる。肉体の交わりを描くことが、気持ちを描くことにもなる。そのため、一線を越えるまでの気持ちの流れ、段取りや、中丸シオンさんや、高橋真悠さんとも綿密に台詞に関する対話を行なって行きました。

その流れを丁寧にちゃんと描ければ、観客はラブシーンも気持ちを持って見ることができる。その意味でも必要かつ重要なシーンだったと思います。

──俳優さんのお話が出ましたが、出演者のなかに先日(2019年6月13日永眠)亡くなられた石田信之さんもいらっしゃいました。

小中:石田さんとは『ミラーマン REFLEX』にゲスト出演していただいた時以来のお付き合いでした。その後も『イタズラなKiss 2』、WOWOWのドラマ『6時間後に君は死ぬ』など出演いただいて、色々な役に挑戦したいという意欲のある方でしたので、闘病生活が続いているのを知っていま下が、今回もお声がけしました。

殺される役でしたが、現場でいつもと変わらず爽やかな感じで、楽しそうにやってらっしゃった。実は体調が悪い中、無理して出ていただいたのだと後で知り、本当に感謝しています。

(c)2019キングレコード

──小中監督の映画に出演する俳優はネクストブレイクするという定説があります。

小中:ありがたいお話です。ただ僕としてはその時にベストなキャスティングをしている結果です。比較的低予算なこともあって、世間的にはまだ知られていないけれど才能のある人をキャスティングしています。順当に才能が評価され、ブレイクするのだと思います。

僕は当て書きをしないので、役に沿っているかその役が活きるどうかという観点でキャスティングをしています。脚本に描かれている役柄を受け止めて、生きた人間にしてくれるかどうか。ファンタジーを成立させる演技をしてくれる役者さんを慎重に選ぶんです。

ファンタジーというのは、非現実だから、芝居が嘘だったら本当に悲惨な結果になってしまう。だから、その役をリアリティを持って演じてもらえれば、とんでもない非日常的な世界も共感可能な世界にできる。そこは大事だと思ってます。

──北岡龍貴さんはいかがでしたか?かなりアクションの力が入っていたようにも思いました。

小中:確かにそうですね。実際はもっと撮っていて、編集で少し減らしてもあれぐらい(笑)。

北岡くんは『ミラーマン REFLEX』でもラスボスのポジションで、今回は北岡くんだけは当て書きしました。ここでアクションあるから北岡くんね、みたいな(笑)。意外性も演出できました。「こんな北岡くんがアクションする映画じゃないでしょ」っていう展開を僕らは望んでいました。

──アクション監督の大橋明さんは、「ゼイラム」や「ガメラ」のスーツアクターを担当された方でした。

小中:大橋さんとは以前、何本かテレビシリーズをやっていました。『魔法先生ネギま!』をはじめとした、等身大アクションの子ども番組系の現場を一緒にやっていたことや、Amazonプライムオリジナル『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』で、大橋さんにウルトラで初のアクション監督をしてもらったりしたこともあり、今回お声がけしました。

大橋さんは横山誠さんチームでワイヤーアクションやトリッキーな立ち回りを得意とする人です。今回は、ホラーですが、アクションへと変化する時に大橋さんに関わってもらい本格的な仕上がりになること期待しました。

(c)2019キングレコード

──そのほかのスタッフに関してはいかがでしょうか?

小中:今回は、カメラマンの高間賢治さんの存在が大きかったです。高間さんはハリウッドで撮影監督システムを学び、日本に持ち帰ってきたパイオニア的な人で、かつ現在のデジタル時代においても率先してパイオニアになってる人です。僕が目指している方向にぴったりな方でした。

自主映画は、少数精鋭のスタッフのチームワークにかかっています。僕が一番理想とするのは、プロ中のプロが集まって一人何役もやりながら少人数で映画を作ること。低予算で高い作品の完成を可能にしたのは、それぞれの分野で技師さんがしっかりと自分の能力を発揮し、現場を仕切れる方々が集まってくれたからだと思います。

自主映画への想い、若き映画人へのメッセージ

(c)Cinemarche

──自主映画を作成する場合、カメラをご自身で廻すことや、編集を最後まで行う監督もいらっしゃいます。

小中:僕も自分でカメラ廻した映画もありますが、スケジュールの面でも、演出の点でも難しさを感じました。フレームの中だけを見ていると、うまくいかないことにカリカリしてしまう。実は横で見ていれば、うまくいかない理由は、通行人が通ったとか、フレーム・インが遅れた理由とか判断でき、冷静に仕切れます。でも自分で廻していると気づかないから余計に混乱する。スタッフからは人格が変わると指摘される。

かつて『星空のむこうの国』で、自分が廻していたときに、ロング・テイクの長廻しでフィルムが廻る音が札束が落ちてく音に聞こえるわけです。「よしこれでいける」と思って終わりかけにNG出るとバカヤロー!みたいなね(笑)。「いつもは温厚な小中監督が今回はどうしたんだ」って、そんなことがあって、もうやめようってなりました(笑)。

今は、デジタルになっていくら廻しても気にならなくなったので、撮り方もアングルを変えて撮ったり、複数カメラで撮ったりするのも当たり前になりました。映像表現の可能性がどんどん広がっているように思います。

──かつてに比べ、今は映画の機材や発表の形式、またお金の集め方まで変わっています。小中監督は、若い方に指導される立場でもありますが、若き映画人に対してアドバイスはありますが?

小中:かつてのフィルム時代では自主映画と商業映画とでは、8ミリ、16ミリ、35ミリといったハード面での圧倒的な差がありました。でも今は、HDで廻してたものが劇場にかけられるクオリティです。壁がないんです。

僕らは8ミリでどんな傑作を撮っても劇場にかけられなかった。そのためには16ミリ以上で撮らないといけない。そうなると百万単位のお金が必要。僕が初めて撮った16ミリ作品は『星空のむこうの国』ですが、自己資金では到底無理で、大学2年からスポンサー集めをして撮るまでに結局2年かかりました。そういう必要が今は無くなった。劇場でかけられるクオリティをお金集めしないで自己資金で撮れる時代になったという意味では、すごく門戸が広がったし、ハードルが下がった。

素晴らしい作品を作れば、劇場でかかることも夢ではない。『カメラを止めるな!』のように大ヒット作になる可能性もある。

ハード面の変化によって、僕らの時代以上に良い部分はたくさんある。自分たちが与えられた環境の中で最高のものを作れば、もしかしたら世界に広がるような映画ができるかもしれない。そのような可能性のある作品を発表していき、成功例をどんどん生み出してほしいなと思います。

インタビュー・写真/ 出町光識

構成/ くぼたなほこ

小中和哉(こなかかずや)監督プロフィール

(c)Cinemarche

1963年三重県生まれ、東京都出身。

幼少期から8ミリカメラで映画制作をはじめ、成蹊高校の映画研究会時代には、自主映画界で注目を集めます。

立教大学卒業後の1986年に『星空のむこうの国』で劇場映画デビューを果たし、その後、SFファンタジー作品を中心に、多くの劇場映画やオリジナルビデオ、テレビドラマを手がけます。

1997年の劇場作品『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』以降は、「ウルトラ」シリーズをテレビドラマと劇場版を多数手がけました。

主な劇場作品に『四月怪談』(1988)『くまちゃん』(1993)『なぞの転校生』(1998)『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』(2006)『東京少女』(2008)『七瀬ふたたび』(2010)『ぼくが処刑される未来』(2013)など多数。

映画『VAMP』の作品情報

【公開】

2019年(日本映画)

【監督】

小中和哉

【キャスト】

中丸シオン、高橋真悠、田中真琴、渡邉翔、俊藤光利、加藤厚成、松沢蓮、早坂季花、北岡龍貴、木之元亮、石田信之、大浦龍宇一、堀内正美

【作品概要】

主演はロシア、中国など海外作品でも活躍する国際派女優・中丸シオンが、『西の魔女が死んだ』(2008)の高橋真悠との激しいラブシーンに体当たりで挑戦した本作は、エロティック&リリカルにして、恐怖が心に突き刺さる“耽美的ダークファンタジー”です。

監督は「平成ウルトラマン」シリーズも数多く手掛け、幅広い作品を世に送り続ける小中和哉。

脚本は『ほんとにあった怖い話』(1991)などで、Jホラーに大きな影響を与えた“小中理論”で知られる小中千昭。

小中兄弟の個性が融合し、多彩な魅力を併せ持つエンターテイメント作品となりました。

映画『VAMP』のあらすじ

(c)2019キングレコード

父親から虐待を受け続ける女子高生・美以那。

生きる希望を失い自暴自棄に陥った彼女の前に現われたのは謎の美女・苓。

自らを“ヘマトフィリア(血液耽溺者)”と呼び、“生きるに値しない”男たちを殺し、血をすする苓が、傷ついた美以那を導いていきます。

そんな二人の前に美しきヴァンパイアの影が忍び寄り……。

映画『VAMP』は2019年8月より、キネカ大森(東京)、シネマスコーレ(名古屋)、シアターセブン(大阪)開催の「夏のホラー秘宝まつり2019」にて上映!