オムニバス映画『THEATERS』は2023年7⽉15⽇(土)より渋谷ユーロスペース他にて全国順次公開!

山口雄也監督、中村公彦監督、鈴木太一監督、沖正人監督の4人の映画監督が、それぞれの思い入れあるミニシアターを舞台に短編を作り上げたオムニバス映画『THEATERS』。

本作にて中村監督が手がけた一編『シネマコンプレックス』は、ようやく完成した初監督作がキャストのスキャンダルにより突然お蔵入りになってしまった映画監督の“映画への愛憎”を描き出した作品です。

(C)田中舘裕介/Cinemarche

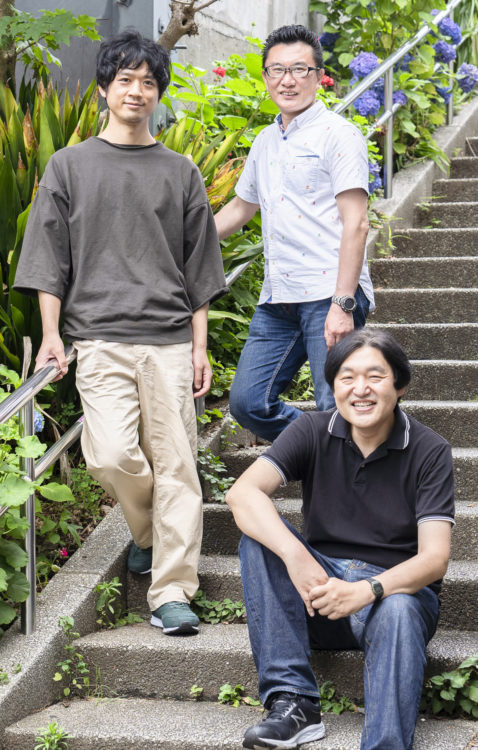

このたびの劇場公開を記念し、『シネマコンプレックス』キャストの桑山元さんと品田誠さん、そして中村公彦監督にインタビュー。

本作の着想元をはじめ、お三方の思い入れのある場面、現在のお仕事に至るまでのそれぞれの“原点”など、貴重なお話を伺うことができました。

CONTENTS

「映画という仕事の“喜怒哀楽”」が詰まった作品

(C)2021「THEATERS」製作委員会

──はじめに、オムニバス映画『THEATERS』の一編である『シネマコンプレックス』の着想元についてお教えいただけませんでしょうか。

中村公彦監督(以下、中村):「キャストのスキャンダル発覚による映画のお蔵入り」や「監督へのギャラ未払い」など、『シネマコンプレックス』の作中で主人公の手条が被る散々な出来事の多くは、これまで映画業界に身を置いてきた中で見聞きしたことや、自分自身が体験したことが着想元になっています。

そうした映画業界で味わってきた、映画監督としての、また映画を観続けてきた人間としての怒りも込められているんですが、もちろん映画の仕事では楽しいことも嬉しいことも数え切れないほどありましたし、「撮影後に手条役の雑賀克郎さんが事故で亡くなる」という本当に悲しい出来事もありました。

そう考えると、この映画は真に「映画という仕事における“喜怒哀楽”」の全てが詰まった作品なんだと感じています。

(C)2021「THEATERS」製作委員会

──キャストとして『シネマコンプレックス』に携わられた桑山さんと品田さんは、脚本を最初に読まれた際にどのような感想を抱かれたのでしょうか。

桑山元(以下、桑山):脚本をもらって読んだ時、本当に面白かったんです。ジェットコースターのように色々な展開が立て続けに起こるので「この先はどうなるんだ」と思いながら読み終えることができました。そして結末に「なるほど、そうなるのか」と納得した後、「あれ、俺はどの役をやるんだっけ」と確かめてみて一気に「うわぁ、大変そうだ」と思いました(笑)。

「手条に振り回される、弟分のような助監督・池」と聞いてはいたんですが、雑賀さん演じる手条に入れ込み過ぎて彼の感情に共感し過ぎてしまうと僕の役がいる意味がなくなるし、手条の暴走のストッパーになってしまうと、物語がうまく進まない。「戸惑いながら振り回される」という役を演じる上での根っこをどこに持っていくのかは、少し大変でしたね。

ただ池にとって手条は兄貴分で、彼の理解者であることは変わらないので「気持ちはわかるけど、けどさぁ」をずっと抱えたまま、手条とともに物語を突き進んでいくことになる。また撮影当時は、「ずっと業界で苦労をし続けてきた」という手条の姿が、どこか雑賀さんご自身と重なるところがあると自分の中で感じていました。

(C)2021「THEATERS」製作委員会

品田誠(以下、品田):僕が演じさせてもらえた役はいわゆる「Z世代」に入るような若い監督で、動画を撮影すること自体がが日常となっているような人間なんですが、映画序盤の手条との映画制作をめぐるやりとりは、中村監督が肌で感じとっている「対立」とはまた違う、現在の映画業界にどうしようもなく存在する認識の違いが伝わってきましたね。

また映画の最後の展開には、結構びっくりしましたね(笑)。「素直には終わんねぇぞ」みたいな、中村監督の中に溜まり続けていた、簡単には解きほぐすことのできない積年の怒りがこもっているんだと思います。

中村:「きれいな終わり方」という選択肢もあったとは思うんですが、やっぱり怒りはもちろん、行き場を失った整理のつかない感情は抱え続けていてもしょうがないし、どうせなら表に出してしまった方が、手条の人生にとっていいんじゃないかなと感じたんです。

ちなみに、作中の「もっと中堅どころを使えよ」というセリフは、この映画における僕の一番の魂の叫びです(笑)。

「“あの人”を思い出す時間」を作ってくれる

(C)田中舘裕介/Cinemarche

──お三方それぞれの『シネマコンプレックス』における“思い入れ”のある場面をお教えいただけませんでしょうか。

桑山:手条が拳銃で脅してプロデューサーから200万円を強奪した後、池と一緒にアパートの2階から飛び降りて逃走する場面があるんですが、あの場面の撮影はすごく記憶に残っているんです。

ロケ地だったアパートの室内のジメジメとした雰囲気と、「えっ、ここから飛び降りるんですか」という戸惑っていた当時の自分の煮え切れないグズグズ感が、妙にリンクしたからかもしれません。

それに場面のシチュエーション自体が、どこか昭和のドラマっぽさを感じるんですよね。そこに懐かしさがあったのかもしれない。物語としてはとても緊迫した場面ではあるんですが、かつてどこかで目にした懐かしさも同居している好きな場面です。

(C)2021「THEATERS」製作委員会

品田:映画を観直してみて「ここ、好きだな」と思ったのは、映画後半で大谷亮介さん演じる劇場支配人の東方が、映画を観ている手条のそばに座って語りかける場面でしたね。

映画館って、“体験”の場所だと思うんです。「この映画は確か、あの人と一緒に観たな」「この映画は一人きりで観たけど、それはそれでよかったな」「そうだ、この映画はあの日、あの映画館で観たんだ」と思い出せるのも、映画館で映画を観ることの魅力の一つだと感じているんですが、あの場面はそれを象徴していて、とてもグッときたんです。

また映画の最後には、罪を犯してしまった手条のために東方が一つの決意を口にするんですが、それまで「雑賀さんは、この映画の舞台挨拶には決して上がれないんだな」と考えてしまっていた中で、そのセリフのおかげで「映画が上映されるたびに、雑賀さんは映画館に帰って来れるんだ」と気付くことができました。

きっと、誰かにとっての“あの人”のことを必ず思い出せる時間だからこそ、映画も、映画館も、大切なものなのかもしれないですね。

(C)2021「THEATERS」製作委員会

中村:品田さんが触れてくれた場面では、手条のそばに座る前に、東方が劇場の暗闇の中を歩いてくる様子を映し出しているんですが、東方を演じてくださった大谷さんの歩み寄り方がとても素敵なんです。

一人映画を観て感慨に浸っている手条に対して、そっと寄り添うように歩んできて席に座る東方の姿には、「映画をお客さんに楽しんでもらいたい」という映画館の全てがこもっているような気がして、その後の東方のセリフも含めて、あの場面は『シネマコンプレックス』の核の一つなんだと思っています。

三者三様の表現者としての“原点”

桑山元さん

(C)田中舘裕介/Cinemarche

──『シネマコンプレックス』作中では主人公である映画監督・手条の“原点”の記憶が描かれますが、お三方が今現在のお仕事を始められるに至った“原点”とは一体何でしょうか。

桑山:私は元々サラリーマンで、お笑い芸人や俳優業をやろうとは全く思っていなかったんです。ただダメサラリーマンだった私は、会社勤めにも中々馴染めなくて心身ともにボロボロになり、関西で働いていた頃に会社を辞めてしまったんです。

会社を辞めた後、車に家財道具一式を積んで、高速道路も使わずに実家のある埼玉県に帰ることにしたんですが、ちょうど湘南から横浜へと入ったあたりで、営業仕事の際に車中で必ず聴いていたラジオ番組のパーソナリティの声が、たまたま「FM NACK5」という地元のラジオ局の番組から流れてきたんです。

その頃は番組編成期だったので、そのパーソナリティさんは新たに「FM NACK5」で番組を担当することになったんだと思います。高校生の頃からずっと聴いていたFMを受信できて「こんなところでも『FM NACK5』が入るんだ」と思ってたら、関西時代に聴いていたパーソナリティさんの声が聞こえてきた。朝5時頃に車を路肩に止めて、いろんな感情がこみ上げてきて、そこで少し泣いたのを覚えています。

「人に何かを伝える仕事って、相手によってはこんなに伝えられるんだ」と感じました。もちろん、そのパーソナリティさんは当時の私を泣かそうとは全く思ってないんですが、こんなに人の心を動かせる仕事があるのかと、身をもって体験できたんです。

その後悩みながらも、「ナレーションなど、声で何かを伝える仕事をしたい」と考えて声優養成所に入り、そこから二転三転してお笑い芸人になり、今では俳優として映画にも出させてもらえるようになったわけです。

品田誠さん

(C)田中舘裕介/Cinemarche

品田:高校までは野球に打ち込む学生生活を送っていたんですが、大学1年の頃に久しぶりに、知人と一緒に映画館で映画を観たんです。そして観終えた後、あまりにも生意気なんですが「あの人の演技、よかったな」「俺だったら、こう演じるな」と好き勝手に知人と話していくうちに、何か“衝動”のようなものが自分の中に湧き始めたんです。

俳優になろうとも映画を撮ろうとも考えていなかったし、衝動が湧き始めた当時も「そんなもの消せ消せ」と自分でも感じていたんですが、映画サークルに入り、友人と自主映画を作りと次第に止まらなくなり、ついに「もっと映画に取り組みたい」と思い「通っていた北海道の大学を1年間休学して、東京に行きたい」と親に伝えたら「あんたなら、そう言うと思っていた」と理解を示してくれたんです。そう言われたら、行くしかないなと(笑)。

最終的には大学も辞め、そのまま東京で映画を作り続けてきたわけですが、自分は池袋シネマ・ロサさんなどのミニシアターに映画監督として、俳優として育ててもらったと思っています。だからこそ、「ミニシアター応援活劇」として企画が始まった『THEATERS』に参加できたことは本当に嬉しく感じています。

中村公彦監督

(C)田中舘裕介/Cinemarche

中村:自分は小学校の頃に合唱部に所属していて、指導してくれたのが良い先生だったおかげで、小5の時には部で日本一を獲得できたんです。また小6の頃には、皆よりも早く変声期が来てしまったのを機にマネージャーの仕事をするようになったんですが、その体験を作文で書いてみたら、それでも賞がもらえたんです。

そんな自分でもびっくりした出来事が下敷きとなり、小学校時代からずっと「自分は、表現をする方向に行きたいのかな」と思っていたんですが、踏み出す勇気が今一歩足りなかった。また映画とは、大学時代を過ごした仙台にあったミニシアターで出会い、古今東西の映画を観る中で「映画、いいな」と思い始めていたんですが、結局サラリーマンとして就職しちゃったんです。

ただ就職して札幌で勤務することになった頃から、休みの日には札幌にあるミニシアターに通い始めたんです。そこで、当時注目され始めていたクエンティン・タランティーノの『レザボア・ドックス』(1992)などの映画を観続けていくうちに「やっぱり、表現する方に行こう」と決意し、会社を1年で辞めて日本映画学校(現・日本映画大学)に入ったんです。

そう振り返ってみると、自分の映画監督としての原点はミニシアターなんだと感じています。大学時代とサラリーマン時代それぞれにミニシアターという場所で観た映画はいまだに覚えていますし、今回の『THEATERS』の企画はやっぱりやりたいことの一つだったと思っています。

映画館で観る、そこに映る“魂のようなもの”

(C)田中舘裕介/Cinemarche

──最後に、映画の劇場公開にあたっての現在のご心境をお教えいただけませんでしょうか。

桑山:「本当に一人でも多くの人に観ていただきたい」の一つだけですね。だからこそ、自分の知人、その知人の知人という風に色々な人に手渡しでチラシを配り続けています。

もちろん、SNSで大々的に拡散するという派手なやり方もありますが、それはそのやり方ができる人に任せて、自分はあくまでも地道なやり方を継続して、草の根的に映画のことを知ってもらえるように宣伝を続けています。

品田:コロナ禍以前は自分の監督作品の上映などがあって心も外に向いていたんですが、コロナ禍で外に出る機会も減ったことで2年ほど冬眠といいますか、良くも悪くも自分の殻にこもる時間を過ごしたと感じています。

ただ最近になって、雑賀さんの訃報が飛び込んできたことで、冬眠からようやく目が覚めたような感覚を抱きました。

大抵の役者は映画の公開のように、自分が出演した作品の「出口」に立ち会える瞬間も、仕事における楽しみの一つだと感じているはずです。その上で『シネマコンプレックス』の撮影当時における、雑賀さんのいつもと違う気合いの入り様や芝居の熱量を思い出した時に「雑賀さんの“魂のようなもの”を、届けないといけない」という想いが膨らみ、自分に何ができるのかと考え出したんです。

映画って、何気なく映画館に立ち寄って、一人で観て帰った時ほど、自分の中に持ち帰ってこれるものも多い気がするんです。ただ、この映画でもそう楽しんでほしいとは思う一方で、まず映画館に立ち寄ってもらうためにも、そのきっかけ作りとして作品を知ってもらう努力を続けられたらと思っています。

中村:『シネマコンプレックス』のキャストの8割か9割は、以前から知り合いだったけれど今回初めてお仕事をご一緒したという方たちで、雑賀さんもその一人でした。

そして、この物語を思いついた時に「手条は、雑賀さんにこそ演じてもらいたい」と感じて脚本も当て書きしていったんですが、脚本を見せた時には「主役自体はうれしいけど、こんな役やったことないよ」と言われたんです(笑)。

実際、雑賀さんはご自身のおとぼけなキャラクターも相まって、コメディ向きの役者さんだと思われていたらしく、手条のような役はそれまで演じたことがなかったそうです。ただ、いざ撮影が始まったら、一つ一つに芝居で本当に気迫が感じられた。主役という役目はもちろん、大谷さんという素晴らしい名優と共演できたのも、その気迫が生まれた理由だったのかもしれません。

だからこそ雑賀さんは、映画の劇場公開を絶対に楽しみにしていたと思いますし、映画ではぜひ雑賀さんをはじめ、映画に出演してくれた俳優陣をまず観てほしいという想いはあります。

インタビュー/河合のび

撮影/田中舘裕介

桑山元×品田誠×中村公彦プロフィール

(C)田中舘裕介/Cinemarche

桑山元プロフィール

1970年生まれ、埼玉県出身。早稲田大学教育学部を卒業後、興亜火災海上保険株式会社(現・損保ジャパン)に入社。同社を退社後は声優養成所を経て、ニュースに特化したコントグループ「ザ・ニュースペーパー」に19年間所属する。

500~1000人の観客の前で年間100ステージ以上をこなしてきたのち、2022年に同グループを退団し、講師に転身。ビジネス感覚とエンターテイメント性を併せ持つ稀有な存在として注目されている。

俳優として出演した主な映画作品は『BOURBON TALK』『OUTZONE』『お口の濃い人』『ある役者達の風景』など。

品田誠プロフィール

1992年生まれ。北海道出身。役者としてキャリアを始め、『飢えたライオン』『恋愛依存症の女』などに出演。俳優として『Lemon&Letter』にて海外映画祭で2度の最優秀主演男優賞を受賞。した他、池袋シネマ・ロサの出演・監督作品を一挙上映する特集企画「the face」第1弾に選ばれ、同企画は名古屋、大阪、神戸でも展開された。

映画監督としても活動し、『Dear』がかさま映像コンペティションでグランプリ、『不感症になっていくこれからの僕らについて』が第12回田辺・弁慶映画祭で映画.com賞を受賞し、テアトル新宿で上映された。

そして藤原季節を主演に迎えた『鼓動』は、テアトル新宿の「田辺・弁慶映画祭セレクション2019」での上映後、2020年に池袋シネマ・ロサにて劇場公開された。

中村公彦監督プロフィール

1970年生まれ、青森県出身。俳優として映画・Vシネマに多数出演後、函館港イルミナシオン映画祭第14回シナリオ大賞で、脚本『指先に咲いた花』が準グランプリを受賞。以降は監督・脚本に比重を映す。

主に手がけた作品に『スモーキング・エイリアンズ』『恋のプロトタイプ』『EIKEN BOOGIE 〜涙のリターンマッチ』(監督・脚本)『101回目のベッド・イン』(監督/MOOSIC LAB2015審査員特別賞)、『私だってするんです1・2』(脚本)オムニバス『おっさんずぶるーす』(監督・プロデューサー)『AKB ShortShorts Project 9つの窓』(「Dark Lake」「レミューテック」監督)など。

また2023年3月には、自身が2010〜2021年までに手がけた短編作品群を収録したDVD『中村公彦監督作品集 vol.1』が発売された。

オムニバス映画『THEATERS』の作品情報

(C)2021「THEATERS」製作委員会

【公開】

2023年(日本映画)

【監督】

沖正人、鈴木太一、中村公彦、山口雄也

【プロデューサー】

新谷秀貴、川原司

山口雄也監督:『銀幕エレジー』

(C)2021「THEATERS」製作委員会

【あらすじ】

ブルーカラーの家で育った友恵の唯一の楽しみは映画を観ること。吉国グループの御曹司慶太郎と結婚し玉の輿に乗ります。

初めのうちこそ優しかったが、明らかに友恵を下に見る態度など対等な個人として扱われることはなく、DVを受けるまでに。両親や兄弟に相談するも吉国家から資金援助を受けていて「今に良くなる」「耐えろ」と言われ続けます。

そんなある日、友恵はある決断をします。今まで人に流されて生きていた自分が今なぜ大胆な行動をとれるのかを悟りました。

【キャスト】

矢作穂香、高崎翔太、河野智典、近藤雄介、鈴原ゆりあ、森田亜紀、北山喜一、新宅康弘、akira

中村公彦監督:『シネマコンプレックス』

(C)2021「THEATERS」製作委員会

【あらすじ】

20年以上助監督を務めてきた手条順也は、ようやく念願の初監督作品を完成させます。

だが喜びも束の間、主演俳優の光寺篤が映画のスポンサーの社長令嬢とW不倫のスキャンダルを起こし、映画はお蔵入りに。絶望した手条は、反社から買った拳銃でプロデューサーの須賀山忍に発砲し、200万円を奪って逃げました。

手条は長年コンビを組んできた弟分の助監督・池飛雄馬に説得され、自首することにしましたが、その前に子供の頃通っていた横浜の映画館に立ち寄ります。

そこにはかつて手条に映画の楽しみ方を教えてくれた支配人の東方紀明がいました。手条の胸中に渦巻く、映画への愛と憎悪の行く末は……。

【キャスト】

雑賀克郎、大谷亮介、伊沢弘、品田誠、桑山元、宮崎恵治、緒方ありさ、中村史彦、野辺富三、森下愛里沙、大平原也、レオ(凜凛パーカー)、水内清光、吉原麻貴、岡遼平、江藤雄二

鈴木太一監督:『俺と映画と、ある女』

(C)2021「THEATERS」製作委員会

【あらすじ】

今から9年ほど前、映画監督として初めて長編映画を撮った私は、その映画を携えて広島の横川シネマにやってきました。全国のミニシアターで上映行脚の旅をしていた私は横川シネマにも声をかけられて映画を上映してもらえることになったのです。

そこで織りなされる、劇場支配人や劇場常連客との触れ合い、そして、とある女との運命的な交流……これは、私、鈴木太一という映画監督が味わった実体験に基づく、少々風変わりで、ほろ苦く、甘酸っぱい物語です。

【キャスト】

今野浩喜、和田光沙、ドロンズ石本、松本裕見子、末武太、高尾六平、Kobac、沖正人

沖正人監督:『colorful』

(C)2021「THEATERS」製作委員会

【あらすじ】

色を識別出来ないという目の病気を抱える宗徳。ある日、最愛の両親を交通事故で亡くし、亡くなった母親の生まれ故郷である秋田県の児童養護施設に預けられることになりました。

叔母に連れられて施設に向かう途中、だいぶ前に閉館したはずの映画館の前を通りかかると、廃墟となっているはずの映画館が、以前、叔母が幼い頃に見た様な、賑やかで華やかだった頃の映画館となっていて、支配人に招かれて映画館に入って行った二人は、それから不思議な体験をすることに……。

【キャスト】

草野崇徳、江藤あや、澤真希、草野とおる、石倉良信、飯嶋啓介、本郷弦、工藤宏都、切替陽奈子、近藤奈保希、菅原佳子、渡辺哲

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。

2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

(C)田中舘裕介/Cinemarche