映画『海の底からモナムール』は2020年12月4日(金)よりロードショー。

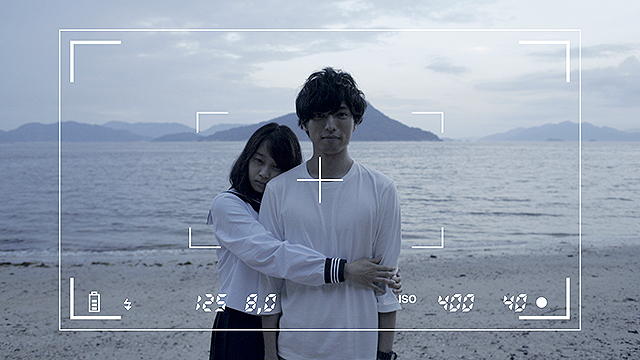

フランス出身のロナン・ジル監督が、日仏合作で完成させた映画『海の底からモナムール』。キャストに桐山漣、清水くるみら日本の俳優を起用したセーラー服の幽霊の純愛を描いた異色のホラー作品です。

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2017のゆうばりチョイス部門にてワールドプレミアとなり、第12回大阪アジアン映画祭インディ・フォーラム部門でも上映され評価を得ました。

映画の劇場公開を記念し、本作を手がけたロナン・ジル監督にインタビューを敢行。

ロナン監督は、“幽霊の存在”はどのような発想から考えついたのか。また、作品に影響を与えた日本映画のエピソード、そして作曲家としての一面から“音楽と映像の仕上げ方法”まで、貴重なお話を伺いました。

CONTENTS

「幽霊」は日本的なモチーフ

(C)Besoin d’Amour Film Partners

──フランス人が日本の幽霊を扱うという点がとてもユニークでした。ロナン・ジル監督にとって幽霊とはどのような存在でしょう。

ロナン・ジル武監督(以下、ロナン):フランス人の多くは幽霊の存在を信じてはいません。それは2000年以上前から幽霊の存在を認めることが宗教で禁じられているからです。またフランスでは罪を犯した者や魔女狩りなどによって捕らえた人々を監獄に入れ、死刑にする制度があったことも関係しています。

そのためフランス人にとっては、一般的に幽霊という存在は何かの比喩表現でしかありません。一方で日本人の場合は、幽霊の存在を恐れて信じている人が多いですね。ですから、私は日本という国で映画撮影できる機会を得た際に、“幽霊”をモチーフにしたかったのです。

──そう言えばフランス映画では、ホラーやSF映画というジャンル映画は見かけることは少ないですね。

ロナン:フランスの映画産業では、現実的な世界を描いた作品が多いのは確かです。理由としては私たちフランス人が少しスノッブなのかもしれませんね(笑)。ホラーやSF映画を真面目な芸術であると捉えきれないのでしょう。

もちろんフランスの配給会社でも、日本や韓国、またはアメリカのホラー映画を扱って劇場では上映はされています。ただ、フランスの映画製作会社について語ると、ホラー映画の企画は通りにくいですし、パリに住む観客や観光客たちからも、フランスで制作されたホラー映画への人気はほとんどありません(笑)

──では、ロナン監督は、なぜ幽霊映画に挑んだのでしょう?

ロナン:映画を作ることは遊ぶことと同義です。インテリに成り過ぎないといった点で、ホラーやSF映画で描ける内容は長所を持っていると考えています。

私の通っていた学校の隣りにあった映画館では、日本の古い映画がよく上映されていました。そこで初めて観た日本映画は、溝口健二監督の『雨月物語』(1953)。この作品を鑑賞して以来、幽霊が登場する日本映画がとても好きになりました。もちろん、近年の中田秀夫監督の『リング』(1998)や清水崇監督『呪怨』(2000)も観ていますよ。

日本のホラー映画のポエティック(詩的情緒豊か)な表現に魅力を感じています。韓国やアメリカのホラー映画に比べて秀でています。特にアメリカ映画は直接的で「ドバーッ」と血しぶきが飛び出すからね(笑)。

例えば、日本のホラー表現は「見せない」ことに重点を置いています。これは日本のエロチシズムにも言えることですが、日本特有の文化であると考えています。このような一方的な力点ではなく、相手との関係性で成立する焦らしのような、ある種の恋愛に似た表現が私の好みなのです。

幽霊ミユキの「正体」

(C)Besoin d’Amour Film Partners

(C)Besoin d’Amour Film Partners

──幽霊ミユキの存在は、溝口監督の『雨月物語』に登場する2人の幽霊が、まるで融合したような印象を与えました。1人は「夫を待ち続ける妻の幽霊」の宮木の霊、そして「人の生き血をすする死霊」の若狭の霊、これは意図的だったのでしょうか。

ロナン:とてもユニークな発想ですね(笑)。意図したものではありませんが、私は溝口監督を尊敬していますし、『雨月物語』は劇場で鑑賞して非常に衝撃を受け、その後何度も繰り返し鑑賞しています。きっと無意識に影響を受けているのかも知れません。

──幽霊ミユキは、映画の冒頭で登場するなりモノローグで「愛して欲しい…」と語りかけますね。『死刑台のエレベーター』(1958)の冒頭でジャンヌ・モローのセリフ「Je t’aime(ジュ・テーム)」を彷彿とさせ、これぞフランス映画と感じました。

ロナン:フランスでも一般的に相手に向かって直接的に「愛して欲しい」と伝えることはありません。本心ではそう思っていたとしても口に出して伝えることに対して、躊躇する気持ちが生じるものです。

幽霊であるミユキは、人間関係の構築の仕方が分からない、コミュニケーション不全のキャラクターともいえます。普通なら言いにくい言葉も、直接的に伝えます。

アスペルガー症候群(自閉スペクトラム症)のような女の子で、学校生活の中でいつも独りでいる。そのような生徒は世界各国に沢山いて、何かを成し遂げる能力は非常に高い天才肌ですが、社会のルールに即したコミュニケーションが出来ない、まさにそれがミユキです。

例えば、アスペルガーの子供たちは話しをする際に、声が大きくて周囲からうるさいと言われたり、調和ができすに虐められたりする。そういうモチーフが本作の骨格のテーマにあります。劇中で高校生ミユキは漫画を読みふけっていますね。その漫画の世界で得た恋愛関係の情報をそのまま、「愛して欲しい」「SEXしよう」と同級生のタクマにぶつけてしまう。一方でタクマは、突拍子のない行動や、包み隠さず直接的な言葉で迫ってくるミユキの言動に終始驚かされ、翻弄される。

ミユキのようなアスペルガーの子供は、思春期の学校生活が一番難しい。周囲の子供たちも理解が及ばないことも多い。しかしそのような天才的な子も、大人になればテレビや映画、芸術に限らず様々な職業で活躍する良いポジションに従事しています。

高校生のタクマはミユキを受け入れることができず、それ自体が彼自身の心の傷となっていましたが、タクマが成長し大人になり、ミユキの感情を理解できるまでになった。彼女の思いを受け止められるようになった時に、はじめて二人は恋愛関係となり、ミユキは幽霊として現れることができたのです。

ロケ地「広島」の印象

(C)Besoin d’Amour Film Partners

(C)Besoin d’Amour Film Partners

──ロナン監督は、ロケ地である日本の「広島」や「瀬戸内海」についてどのような印象を持っていますか。

ロナン:広島が好きですし、世界的に見ても大切なスポットだと考えています。これまで何度も日本に来ていますが、機会があるごとに広島を訪ね、歴史と祈りの意味を噛みしめるためにも、必ず原爆ドームには立ち寄るようにしています。

それは政治的な善悪とは別に、人間として容認できない特別な出来事が起きた場所だからです。そのことは自分の子供たちにも伝えてきましたし、世界の人々にとっても忘れてはならない鎮魂の場です。かつて、アラン・レネ監督の『ヒロシマ・モナムール』(1959)という作品もありましたが、多くのフランス人にとって歴史や政治といった背景を抱えた広島に関心を持っています。

今回プロデューサーから紹介を受けて、初めて瀬戸内海に行きました。瀬戸内海の風景は私にとって魅力的な場所でした。昼と夜とでは全く異なる表情を見せ、更に夜になると昼には見えていたはずの島々が薄っすらとしか見えない。それが非常にミステリアスでした。日中でも、夏の湿気によって海に浮かぶ島々が見えないといった光景も気に入り、映画の撮影は広島の海でクランク・インしたいと心から思いました。

──カメラマンの撮影で切り取られたフレームの奥に、瀬戸内海を往来する幾つもの船が静かに浮かんでいるのが、幽霊のように見えて怖かったです。

それは良かった(笑)。本当の話を申し上げれば、当初、撮影監督を担当したドミニク・コランは困っていました。往来する多数の船を、いかにフレーム内に収めないようにするかを考えていました。しかし、私は逆に敢えて船を捉えて撮影すること提案しました。なぜなら、そこにも日本特有のミステリアスさに感じたからです。それからは「ドミニク、船が来るぞ、撮影しよう」と声をかけたりもしました。

私は琉球(沖縄)の島々に行ったり、JRの新幹線にも乗車するのですが、日本のユニークさの最たるものは、昔ながらの村や古い町並みが、都市や栄えた場所の間に突然出現することです。近代的な都会と田舎のコントラストとも言える今昔の情景が接近しているのが面白くて好きなのです。

今回の映画撮影で広島市街の高速道路のパーキングエリアにロケ車を停車させ、1人で歩いていた時に、2匹の蛇と遭遇しました。町から近い場所でこれまでに見たこともないくらい、体長が長く、大きな蛇と出合う。これこそが日本特有のミステリアスだと感じます。だってフランスでは都会の真ん中で蛇に遭遇することなんてありませんからね。

音と映像の巧みなリミックス

ロケ地「広島」でのメイキング画像からロナン・ジル監督

──ロナン監督のサウンドや音楽のこだわり、映像との関係性についてのお考えをお聞かせください。

ロナン:私が初めて映画の仕事に携わったのは作曲家としてです。エリック・ロメール監督作品などの映画音楽を担当しました。

本作では、使用するメインテーマのピアノ楽曲を日本での撮影前に完成をさせておきました。それは日本のキャスト陣に、心情の細かさやデリケートな部分を日本語で直接伝えることができないため、曲を聞かせることで補おうと思ったからです。ホラーでありながらも単純なホラー映画ではない。オバケだけどオバケではない。幽霊を信じている者と信じていない者がいるなど、こちらの複雑な意図やニュアンス、作品の世界や役柄のヒントをミユキを演じた清水くるみさんをはじめとする俳優陣に、音楽を聞かせることで掴んでもらいたかったのです。

また、ポストプロダクションの仕上げでは、撮影現場で録音を担当した國分玲さんと収録した、海や風の状況音、石を叩く音、または夜中に出かけて採取した昆虫が鳴く声など、後でコンピュータに入れ、リミックスしながら複雑な音やホラーサウンドに変化させて作っていきました。

これらの方法は、私が15歳の頃から音楽のワークショップに通っていたことに端を発しています。その時のマスターは現代音楽家ジョン・ケージ(1912-1992年)でした。彼から教わったのは「音」そのものが「音楽である」というものでした。ですから、映画の劇中で「音」を聞かせたり、あるいは「音を聞かせない」ことでも作品を豊かにできるし、観客に対してインパクトを与えられる最良な技術であると確信をしています。映画に音を入れる工程では、時間をかけて仕上げていくように心がけています。

──状況音の採取といえば、ロナン監督の映画では、物語に直接的に関係のない状況を説明するスズメバチや蜘蛛などの画も、インサートショットとして丁寧に撮影されて、映像作品に厚みがあり豊かでした。

ロナン:フランスでは田舎でも日本のように大きな昆虫をあまり見かけることはありません。日本に来て蜂や蜘蛛、蛇などあらゆる生物たちが生きているのを見るのは、驚きであり、ミステリアスです。例えば、東京の新宿の交差点にいる時でさえ蝉の鳴き声を聞くことができ、世田谷区の町でも子供たちはザリガニ釣りで遊ぶ。まあ、これは日本人があまりザリガニを食さないからかもしれませんが(笑)、多くの生命体が命を燃やしているのを感じると、フランス人の私は幽霊を信じていないのですが、もしかしたら日本には“幽霊もいるのかもしれない”と、“感覚的にいる”とすら感じてしまいます。

それで生き物をカメラマンに撮影しておいてもらい、編集作業でモンタージュしているのも日本映画を観ている影響です。『楢山節考』(1983)の今村昌平監督もカエルや蛇などの画を日本の風景としてインサートしていますよね(笑)。

愛と死のオーガズム

(C)Besoin d’Amour Film Partners

──溝口監督や今村監督の他にも、影響を受けた日本の映画監督はいますか。

ロナン:『赤い天使』(1966)の増村保造監督です。他にも『盲獣』(1969)も好きな映画です。マゾヒズムな題材を扱った“性欲と死の狭間の淵で愛し合う”というエロテックなシーンで「切って!斬って!」(監督身振りでモノマネしながら)と叫ぶなど、驚きとともに日本的な映像表現を感じました(笑)。

──なるほど。幽霊のミユキがタクマに身体的な愛情を異常なまでに求めるのは、確かに増村的かもしれないですね。また、ストローで人間の生き血をすする触覚的表現も、個人的には増村美学を彷彿させてくれます。ストローという小道具の使い方が面白かったですね。

ロナン:映画を観ている観客をストーリーテリングで惹きつける時に、プレッシャーを与えつつも、少し息継ぎをさせるようにリラックスさせる場面を入れ、またさらにプレッシャーをかけていけるのです。つまり圧をかけ続けるだけでなく、語り部のユーモアなどでリラックスするような場面を入れて強弱をつけた方が、より物語に観客を引き込める訳です。

(C)Besoin d’Amour Film Partners

実はストローというモチーフを見つけるまでには、時間がかかりました。一般的に有り触れた物をホラー映画の恐い小道具として使用したかったんです。ストローはファストフード店で無料に提供され、誰も気にせずに役目を終えるとゴミとして捨てられてしまうものです。生前の高校生のミユキは、誰もが気にも留めない無視をされる存在で友人もいません。“彼女も捨てられた存在”であり、そのミユキがストローを使う。

『リング』を鑑賞すると、観客は電話機が鳴ることで恐怖心を思い出す。ですから、私の映画は、観客の皆さんがストローでかき氷を食べた時にでも思い出して欲しい。ストローを手にした時に、危ないと恐怖を感じてもらえたら嬉しいですね(笑)。

──ロナン監督、本作はホラー映画ですが純愛映画ともいえます。「愛と死の関係性」について教えていただけますか。

ロナン:映画で描く要素といえば、基本的は「愛・生・死・SEX・復讐」です。これらを描けていない映画に観客は興味を抱くことはないでしょう。

また、フランス人とっては「愛」と「死」は非常に近い存在であると考えています。それは愛し合うということ、その心理学的、あるいは生理学的な性的刺激による肉体の緊張と解放がオーガズムを引き起こし、その到達する状態いうフランス語には「小さな死」という意味があります。陰茎の射精や陰核の刺激こそ愛の終着に違いなく、私の映画で幽霊ミユキと人間のタクマはコミュニケーション不全を超えて、愛し合ったという姿を描いているのです。

インタビュー/出町光識

ロナン・ジル監督プロフィール

監督、作曲家。エリック・ロメールの『美しき冒険』(1982)、『レネットとミラベル 四つの冒険』(1987)などを含む映画・テレビ映画音楽を数多く手がける。その後、短編数作品、長編『VIRILITEE ET AUTRES SENTIMENTS MODERNES(原題)』(2000)等を監督。

『海の底からモナムール』は、日本にて日本の人キャストで撮影された。また国際共同製作などのコンサルティングを始め、フランス、日本、韓国、中国で多数のプロジェクトに協力している。

映画『海の底からモナムール』の作品情報

【日本公開】

2020年(日本・フランス合作映画)

【監督・脚本・音楽・エグゼクティブプロデューサー】

ロナン・ジル

【キャスト】

桐山漣、清水くるみ、三津谷葉子、前野朋哉、杉野希妃、飯島珠奈

【作品概要】

エリック・ロメール監督の映画『レネットとミラベル/四つの冒険』などの映画音楽を手がけたことで知られるロナン・ジル監督の長編第2作。

日本を舞台に日本のキャストで撮影を行なった純愛ホラー作品。『曇天に笑う』の桐山漣がタクマ役、『青の帰り道』の清水くるみが幽霊ミユキを演じている。

映画『海の底からモナムール』のあらすじ

(C)Besoin d’Amour Film Partners

10年前にクラスメイトたちからイジメ遭い、島の崖から飛び降りた女子高生ミユキ(清水くるみ)は、「ただ愛されたい」という想いを抱き、17歳のままずっと海に潜んでいました。

当時、ミユキが想いを寄せていたタクマ(桐山漣)は28歳の青年となり、島出身の同級生マツ(前野朋哉)に連れられ、それぞれの彼女・カオリ(三津谷葉子)とトモヨ(杉野希妃)と一緒に、卒業後初めて島に戻ることにします。

その島では去年、かつて近所に住んでいた同級生リカ(飯島珠奈)が溺れて死んでいた。「あの浜に行くな」という忠告を聞かず、浜でキャンプをするタクマら4人。

すると夜の浜でカオリの姿をしたミユキと遭遇。恐れおののきテントに駆け込むタクマ…。

その翌日、今度は海で泳いでいたタクマとカオリですが、カオリは誰かに足を引っ張られ、危うく溺れそうになってしまいます…。