2020年新春、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショーされる映画『盗まれたカラヴァッジョ(仮題)』

イタリアの名優トニ・セルヴィッロが一人二役に挑んだ政治ドラマ『ローマに消えた男』(2013)など、スリリングな展開をみせるサスペンス作品に定評のある名匠ロベルト・アンドー監督。

例年ゴールデンウィーク期間中に開催される「イタリア映画祭」で作品が上映されると、常に日本国内での配給が決まるほど国内の映画ファンに人気の高い監督です。

©︎Cinemarche

2019年4月27日(土)から5月4日(土・祝)にかけて東京・有楽町朝日ホールで開催された「イタリア映画祭2019」では最新作『盗まれたカラヴァッジョ(仮題)』が特別上映され、会場は満員の大盛況。

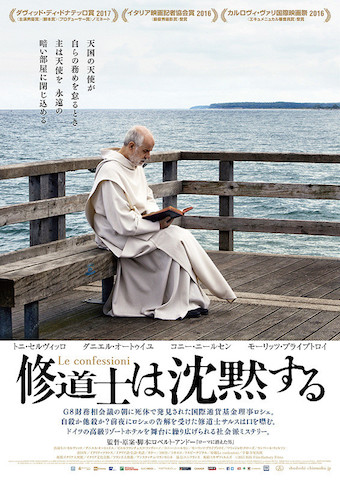

2018年開催時には前作『修道士は沈黙する』(2016)が上映され、この度、二年連続での来日を果たしたロベルト・アンドー監督にインタビューを行いました。

本作『盗まれたカラヴァッジョ(仮題)』で「映画についての映画」を描きたかったというアンドー監督の自作への想いや映画への“愛”について存分に語っていただきました。

CONTENTS

映画制作の経緯

©︎Cinemarche

──イタリアの画家であるカラヴァッジョの絵画は多くの人々を惹き付ける魅力があります。なぜ今回、実際に起きた絵画盗難事件を題材にしようと思ったのですか?

ロベルト・アンドー監督(以下、アンドー):この物語を語ろうと思ったのは、私自身がパレルモ生まれだからです。イタリア人全体にとってこの素晴らしい絵画が盗まれてしまった事件はとても印象に残る出来事でした。しかもこの犯罪の真相が未だに解明されていない。

カラヴァッジョは絵画の歴史に革命を起こした画家です。史実として宗教画の中に、実在の人物を描き込んでいました。

例えば、カラヴァッジョ自身の愛人、彼が関わった娼婦、発注主の愛人ですとか、彼の人生に関係した人物たちを描き込んで理想的な絵を描いた。しかもそれがリアリズムの原型になったというのが皮肉です。

映画というもの自体がファンタジーと事実との関係性と切っても切れないところにありますよね。私は、それを描きたかったんです。

さらに、この物語をうまく語れたらとっても面白いだろうという確信がありました。それが捜査に光を当てる契機にもなるんじゃないかとも考えました。この映画を餌に犯罪に関わる人たちが集まってくるというわけなんですよ。(笑)

マフィアに支配されたシチリアの惨状

──盗難事件があった時の様子を詳しく教えてください。

アンドー:事件当時、わたしはまだ子どもでしたが、家の中ではその話題で持ち切りでした。

この事件が象徴しているのは、パレルモという街全体がマフィアに牛耳られているということです。街にとって重要な教会に盗人が堂々と盗みに入って絵画を盗んでいく状況を人々が実感した事件でもありました。

そうしたマフィアのあり方について描きたいと思いました。マフィアという犯罪組織は、正義を求めて戦った検事を爆破したりと、警官や司法に関わる人たちが何人も殺されています。そして、美しさを破壊していきました。パレルモという街はとても美しいんです。美しい歴史的な建物が、ビルを建てるために一晩で壊されたりする。美を踏みにじっていたマフィアの一面を、この映画では特に語りたかったんです。

脚本執筆

演技指導するロベルト・アンドー監督と主演のミカエラ・ラマゾッティ

@2018 Bibi Film – Agat Film & Cie

@2018 Bibi Film – Agat Film & Cie

──実際に事件を目にされた経験は、脚本執筆にはどうように活かされましたか?

アンドー:個人的にすごく印象に残っているのは、マフィアから足を洗って悔悛した者たちが次々証言を繰り出していったことです。彼らの証言のひとつひとつが脚色されていました。それはどこか脚本家の仕事に似ています。実際に起きた事件、ないしは真実に想を得たとしても、それに少しの真実と少しの嘘を混ぜていって加工します。

マフィアの証言に基づいた盗みの様子とかその後の顛末を具体的にシーンとして脚本に書いていきました。盗まれた名画が豚の餌になったとか、いろんなバージョンがありましたね。

──アレッサンドロ・ガスマン扮する脚本家はゴーストライターを頼りますが、映画界にとってそれはどのような存在ですか?

アンドー:ヴィスコンティの時代からゴーストライターのような脚本家の協力者がいました。どこにもクレジットされず、映画界では黒人という意味でネグロと呼ばれていました。今のようにスキャンダルのような捉え方はせず、映画界にそういった立場の人たちは常に存在してきたんです。今でも書いているのは自分でもクレジットされないとい人がいると思います。

ゴーストライターである彼女は、名前をクレジットされていない無名の存在であるからこそ、正体を現さずに内と外の操作が自由に出来るわけです。登場人物は映画の中で撮影されている作品であると思うんです。

しかもその撮影をみている視点というのは、脚本家の女性なんですけれども、その彼女が実際に脚本を書いているというのは誰も知らない。

映画についての「映画」

©︎Cinemarche

アンドー:私には映画に関する映画を撮りたいという気持ちがありました。トリュフォーの『アメリカの夜』も映画についての映画でした。この映画はトリュフォーへのオマージュでもあるんです。

映画界の裏側が語られます。弱小プロダクションで、脚本家が誰だか知らないのに映画を撮るわけですね。それは作品の魅力に引かれているプロデューサーの情熱によるものです。彼の中にはヒロイズムとぺてん師の要素が同居しています。私は表にでない人物がすごく好きなんです。

──トリュフォーの『映画術』でヒッチコックが、映画界の内幕物をやったら必ず面白くなるとトリュフォーに言っていましたが。

アンドー:他にもヒッチコックがトリュフォーに面白いことを言っています。映画というのは人生そのものなんだけれど、退屈な部分は取り除いた人生だと。この映画はまさにそうじゃないですか?(笑)

──映画人としてバックステージ物を作ることの抵抗や難しさはなっかたのでしょうか。

アンドー:難しくはなかったですよ。むしろ、自分がよく知り尽くしている世界だからこその面白さがありました。

どんな映画にも、表方と裏方があり、写す側と写される側がいます。今回はバックステージの中でも脚本に焦点が当たって、主人公の彼女がプロデューサーの秘書とゴーストライターであるという二つの顔をもち、彼女の視点を通じて映画の撮影の世界を覗いていくことが面白かった。こういったことはどんな映画でも必ず起こっているはずです。

キャスティングについて

@2018 Bibi Film – Agat Film & Cie

@2018 Bibi Film – Agat Film & Cie

──主演のミカエラ・ラマゾッティ他、イタリアを代表する顔ぶれがとにかく豪華です。キャスティングはいかがでしたか?

アンドー:ミカエラ・ラマゾッティとは今回が初めての仕事でした。女優としてすごくユニークで、スタンリー・ドーネンなどのアメリカのロマンス映画に出てくる女優の雰囲気をもっています。イタリアなら、ステファニア・サンドレッリを彷彿とさせますね。

あまり知られていませんが、彼女は喜劇女優としても才能があると思います。割とドラマチックな作品を演じることが多いですが、実際はコメディに向いていますよ。

アレッサンドロ・ガスマンはイタリアで有名な俳優で、あの脚本家の役は彼を置いて他にはいないと思うんです。(笑)

それから映画監督クンツェを演じたイエジー・スコリモフスキですね。ヴェネツィア国際映画祭に審査員として出席していた際に、私はちょうど脚本を書いていました。スコリモフスキ監督はクローネンバーグの作品に出演したり演技の経験があって、俳優としても素晴らしい。金獅子賞を受賞した監督と食事をした時に依頼すると、なんと快諾してくれました。

他に、シチリア出身の俳優のグループもキャスティングしています。マフィアと繋がりのあるプロデューサー役の俳優がそうです。母親役のラウラ・モランテとは演劇の現場で何度もご一緒しています。

──『ナポリの隣人』でミカエラ・ラマゾッティと共演しているレナート・カルペンティエリの味わい深い演技も印象的でした。

アンドー:レナート・カルペンティエリ、彼はほんとうに素晴らしい俳優ですよね。彼とはシェイクスピアの『テンペスト』でご一緒しています。ミラノのピッコロ座でこれからちょうどやるんです。一時期、あまり元気のない活力のない低迷した時期がありましたが、またここにきて大活躍し始めています。

イタリア映画の伝統と旺盛な作品づくり

©︎Cinemarche

──現在のイタリア映画にはどのような潮流があるのでしょうか。

アンドー:イタリア映画には二つの大きな道があります。ひとつはネオレアリズモに象徴されるような現実主義、もうひとつはフェリーニが通った幻想的な道です。

私はこの二つの要素をうまく取り入れたいと思っていました。映画は現実と切っても切れない関係にありますが、フィクションとしての物語を語りながら真実に到達出来るのはないかと考えたのです。

今でもその二つの道は続いています。その上に新しい作家たちが育っている。ただ、この現在でネオレアリズモというのはどうしても起こりようがありません。あれは戦後のあの時代だから起こったことです。国を再興していこうという意志、ファシズムの後でイタリア人がどのようにして自分たちの現実を取り戻していけばよいのかという問いかけがあったからです。

もちろん、ネオレアリズモがもっていたリアルな視点というのは脈々と受け継がれていると思います。そして、もうひとつの道として、ファンタジーを小説風のフィルターにかけて現実を映す潮流があります。

──次回作の予定をお聞かせください。

アンドー:今、いろんなことをやってるんです。主にオペラのプロダクションを二つやっています。

ルドヴィコ・エイナウディというコンテンポラリーの作曲家・ピアニストとの新作を、パレルモのマッシモ劇場とナポリのサン・カルロ劇場で、ロッシーニの『イタリアのトルコ人』をミラノのスカラ座で上演します。そのオペラ作品が終わったら、今度は映画で、2020年4月に撮影を開始する予定です。

──ヴィスコンティのようなオペラ映画は撮られないのですか?

アンドー:いいかもしれません、やってみようかな。(笑) 実はずっと前から考えているんです。例えば、ドラマシリーズなどで出来たらいいなと思っていますよ。

イタリアと日本を結ぶ“映画という絆”

©︎Cinemarche

──食・ファッション・映画と、美的なイメージがあるイタリアの映画は常に日本人の憧れです。

アンドー:イタリア人も日本が好きで、相思相愛だと思います。日本はとても魅力的です。

美的なセンス、成熟した社会、人間の生き方、食べ物、それから映画人。私は是枝裕和監督が大好きです。ちょうどカンヌでみた『万引き家族』は気に入りました。やはりイタリアと日本の間には愛の物語がとうとうと流れているのではないでしょうか。(笑)

そして小津安二郎です。彼は神様に近い。壮大です。何気ない暮らしを切り取る視点がイタリア映画と共通するところがあると思うんです。けれども、小津の視点というのは、やはり彼独自のものですね。私は、お墓参りにも行ったんですよ。

──是非、日本の観客へメッセージをお願いします。

アンドー:心の動きと、楽しみたいという気持ちに正直にひと時を過ごしてください。すると物事の隠された一面を発見することが出来ます。映画はそういうものだと思います。

ロベルト・アンドー監督プロフィール

1959年、イタリア、パレルモ生まれ。

フェデリコ・フェリーニやフランチェスコ・ロージなどイタリア映画界の巨匠監督の助監督を務めた後、2000年にジュゼッペ・トルナトーレ製作の映画『Il manoscritto del Principe』(未)で長編監督デビューを果たします。

アナ・ムグラリス、ダニエル・オートゥイユ主演の『そして、デブノーの森へ』(2004)がカンヌ国際映画祭のクロージングを飾り、ローマに消えた男』(2013)で、イタリア版アカデミー賞であるダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞最優秀脚本賞を受賞。オペラや舞台の演出も多く手がけています。

インタビュー・写真/ 加賀谷健

映画『盗まれたカラヴァッジョ』の作品情報

【公開】

2019年(イタリア・フランス合作映画)

【原題】

Una storia senza nome

【監督・脚本】

ロベルト・アンドー

【キャスト】

ミカエラ・ラマゾッティ、アレッサンドロ・ガスマン、レナート・カルペンティエリ、ラウラ・モランテ、イエジー・スコリモフスキ

【作品概要】

『ローマに消えた男』(2013)の名匠ロベルト・アンドー監督が実在の事件を基に描く珠玉のサスペンス・ドラマ。

現代イタリア映画を代表するミカエラ・ラマゾッティとアレッサンドロ・ガスマン、さらに『ナポリの隣人』(2017)の名優レナート・カルペンティエリが豪華共演。

東京・有楽町朝日ホールで開催された「イタリア映画祭2019」で特別上映され、2020年新春、YEBISU GARDEN CINEMA他全国順次ロードショーされます。

映画『盗まれたカラヴァッジョ(仮題)』のあらすじ

映画プロデューサーの秘書ヴァレリア(ミカエラ・ラマゾッティ)は、人気脚本家アレッサンドロ(アレッサンドロ・ガスマン)のゴースト ライター。

ある日、彼女のもとに謎めいた男が近づいてきて、1969年から未解決のカラヴァッジョの名画盗難事件について教えてくれます。男の話に興味をひかれた彼女は事件をシナリオに起こしはじめ、それがアレッサンドロの次回作として採用されることに。

しかし、このことが原因で彼女たちは、マフィアの反感を買い、思わぬ事件に巻き込まれてしまうのです。