映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤は2023年5月31日(水)より発売開始!

忙しい日常を送る青年が、東日本大震災後に行方不明になった恋人の消息を追う旅に出たことから始まる奇妙な物語を描き出した映画『横須賀綺譚』。

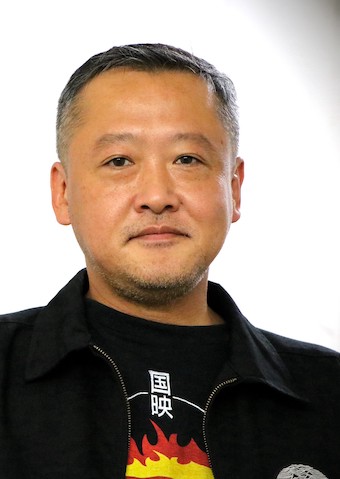

日夜ラーメン屋の店員として働きながらも映画製作を続ける大塚信一監督が、5年の歳月をかけて完成させた劇場公開デビュー作がついにBlu-ray化を果たしました。

(C)Cinemarche

このたびの映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤の発売を記念し、本作を手がけられた大塚信一監督にインタビュー。

Blu-ray盤発売に対するご心境はもちろん、『横須賀綺譚』が劇場公開された2020年以降の社会における“映像の見方”の変化、ご自身の今後の映画製作活動への想いなど、貴重なお話を伺うことができました。

CONTENTS

2020年から3年越しのBlu-ray化

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

──2020年に劇場公開された映画『横須賀綺譚』のBlu-ray盤発売に対しての、大塚監督の現在のご心境をお教えいただけますでしょうか。

大塚信一監督(以下、大塚):『横須賀綺譚』が公開された2020年7月は、ちょうど新型コロナウイルス流行に対する1回目の緊急事態宣言が明けた頃でした。

そのため、「封切館となった新宿K’s cinemaの周りの繁華街に、人っ子一人いない」という状況下での劇場公開だったので、通常の劇場公開とは異なる不思議な体験をさせてもらったと感じています。そうした状況の中でも多くの映画館で上映してもらえたのには感謝しかありませんし、それが今回のBlu-ray化にもつながったんだと思います。

また『アメリカの夢』も同梱特典としてDVD化できたのも、今回の『横須賀綺譚』のBlu-ray化に際してうれしかったことの一つです。

『アメリカの夢』はポストプロダクションの作業中に東日本大震災が起こり、「このまま完成させても、“震災後の映画”として耐え得る作品になるのか」と悩んで編集が途中でできなくなり、結局完成までに3・4年かかりました。色々な意味で遠回りをしましたし、その分思い入れの強い映画だったので、今回収録できたのは本当にありがたかったです。

“応答関係”を結ぶことで“世界”を描く

映画『アメリカの夢』場面写真より

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

──大塚監督は2011年の東日本大震災、2020年の新型コロナウイルスの流行と、ご自身の映画製作活動の節目ごとに災害と対峙されているといえます。

大塚:それは僕が一作一作の制作に時間がかかり過ぎているだけですよ(笑)。とまあ、それは置いておいて、僕はことさら自分を「社会派」だとは認識していません。ただ《応答関係》を大事にしているだけです。

撮影現場では役者陣が持ち寄ってきたモノをまずはじっくり見て、自分が描きたいモノとの《応答関係》を作ることに腐心します。また、例えば予定になかった雨が降れば、天候との《応答関係》も作ります。実際、『横須賀綺譚』でメインビジュアルにも使われている傘を差したトンネルのシーンは、踏切で撮る予定だったんですよ。だけど朝になったら、季節外れの雪で一面真っ白に(笑)。そこで急遽、トンネルで撮ることにしたんです。

コレと同じで、シナリオ執筆中に、またはポストプロダクション中に、震災やコロナやテロが起これば、当然、それらとも《応答関係》を作ります。それが《世界》を描くことだと信じるからです。映画は所詮、《現実》や《過去作品》の模倣にすぎないかもしれません。しかし、キチンと《応答関係》を結ぶことで、それはオリジナルな物になるのだと思います。

模倣がオリジナルになるって不思議ですよね? しかしその不思議こそが、映画が最も輝く瞬間なんじゃないでしょうか。というのも、これ、僕が長年映画に対して感じている疑問でして、約130年前にリュミエール兄弟が撮った『赤ん坊の食事』というごくごく短い映像作品があるじゃないですか。テラスで両脇の両親が赤ん坊にペースト状の食事を与えるだけの作品です。コレが上映された時の感想が面白くて、当時の観客は微笑ましい赤ん坊には全然注目していなくて、テーブルの向こうの背景で、ザワザワと揺れている木々に感動しているんですよね。「木が揺れている!」って。

木が揺れるとか、当たり前じゃないですか(笑)。僕たちは公園とか、通勤通学の街路樹とかで、当たり前のように「揺れる木々」を見ている。でも、映像作品として映されると、改めて「木々が揺れる」ことに心を打たれるんです。これ、模倣(映像)の方が現実(目の前の揺れる木々)より、人間にとってオリジン(根源)になっちゃってるってことですよね。これ、映画の魅力と不思議を示す、素敵なエピソードだと思うんです。

“社会における映像の見方”が内面化する

映画『横須賀綺譚』場面写真より

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

──2020年以降は「自粛生活」の影響も相まって、動画投稿・配信サイトでの映像視聴は日常生活レベルにまで浸透し、その中で人々の多くは「より尺の短い」「よりテンポの良い」映像を求めるようになりました。大塚監督ご自身は、2020年以降の映像の在り方をどう捉えているのでしょうか。

大塚:例えばタル・ベーラの『サタン・タンゴ』(1994)とかを配信で観て、馬がひたすらノソノソと歩く長ーいワンカットを観ながら、「これはすごく無駄な時間じゃないのか?」「お馬さんがノソノソ歩いているのを観るくらいなら、本とか読んだ方がタメになるんじゃないのか」とか思ってしまうんです(笑)。「タイパは最悪だな」とか(笑)。10年前の僕に「何それ」と引かれてしまうような映画の見方を時にはするようになったのも事実です。

自分が映画を嫌いになったわけでもないし、自分の人生観そのものを変えたいと思っていたわけでもない。映画は昔のように好きなままのはずなのに、世の中における映像の見方の一部がいつの間にか内面化されていて、自分の映画の鑑賞スタイルが変容している。頭では「『タイパ』って何だよ、それ」と考えているはずなのに、変な話ですよね。

その内面化の現実から目を逸らして「映画は映画館で観るものだ」と全否定してもしょうがないし、それを受け入れないのは自分自身からきちんと見つめられていないことと同じです。また「そんな映像の見方を生み出した世の中が悪い」と言ったとしても、内面化され自己の一部となってしまっている以上、自分が悪いと言っているのと同義です。

ただ、それでも「映画はもう、Blu-rayやDVD、あるいは配信だけで観れたらいい」と言い切るのは違うと感じているのも、僕にとっての現実の一つです。そうした両方の現実の狭間の中でボチボチやっていくしかないといいますか、自分のやりたいことをやり続けるしかないんだと思います。

人間の自由意志は存在するのか

映画『横須賀綺譚』場面写真より

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

──2023年現在の大塚監督が考えられている、映画製作活動における“自分のやりたいこと”とは何でしょうか。

大塚:今新しく脚本を執筆している映画では、ざっくり言うと“自由意志”についての話を描こうとずっと考えています。

哲学の世界では長い間「人間に“自由意志”は存在するのか」という問いへの論争が続いていたんですが、たとえば脳波測定用の電極を装着させた人に「この鉛筆を手に取ってください」と指示すると、本人が「鉛筆を手に取ろう」と思う前に、脳から準備電位という電気信号が勝手に流れてしまうんだそうです。

そして、準備電位による肉体への命令を意識自体が拒否できる時間は、ほんの0.2秒間程度しかない。つまり、鉛筆を取ろうと決断する前に僕たちは鉛筆を取ることを決定されているんです。そのぐらいわずかな時間しか、人間に自由意志を持ち得る余地がないのだとしたら、極論を言えば「人が殺人という罪を犯したとしても、その人は自らの意志に基づいて被害者を殺していないのではないか」という疑問さえ生まれてしまうわけです。

また僕は、1年以上前から「映画界では嫌な事件ばかりが続くから、古典作品を読んで気持ちを落ち着けよう」と、映画監督の木村文洋さんと週に1回『イリアス』の読書会をしているんですが、『イリアス』に登場する英雄たちは皆“神の声”を聞いて行動をするんです。

たとえばアガメムノン王は英雄アキレウスの戦利品である女性を奪うのですが、その言い訳として「争いの女神エリスに唆されたんだから、しょうがないじゃん」とか言うんです(笑)。そして被害者のアキレウスも「それはたしかに、しょうがないな」とか言って納得するんですよ(笑)。信じられないでしょ?

『イリアス』の時代から多くの年月が流れた中で、僕らはもうお互いに“神の声”を信じることは難しくなったけれど、かつて“神の声”と信じられていたものが脳の仕組みとして残っていて、その仕組みが人の過ちを生み出すのではないか。だとすれば、人間の自由意志も、それがもたらす“罪”の概念も存在し得ないのではないかと考えてしまうんです。

ただ、個人の自由意志も罪もなくなったら、現在の社会はたちまち崩壊します。

「目の前にいる人間を殺すことも、殺さないこともできる」という個人の自由意志が成り立っているからこそ、「殺さない」という選択をした人間は罪に問われないし、「殺す」という選択をした人間を罪に問える。自由はフィクションに過ぎないかもしれないけど、そのフィクションがあるからこそ“責任”は成り立ち、社会の秩序は維持される。

そして現在の日本では、社会全体が個人の自由を抑圧する方向へと傾いている一方で、「自己責任」で様々な問題を流そうとする声も大きくなっています。双方向から自由に対する圧力がかけられている中で、個人の自由意志は成り立つのか……そういったことを考えながら、脚本を書き進めています。

千年を超える普遍的な作品

映画『横須賀綺譚』場面写真より

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

──2011年の東日本大震災、2020年以降の新型コロナウイルスの流行を経た人々の多くが求めている映像も、もしかすると「求めている」と“錯覚”しているだけなのかもしれません。

大塚:自分自身を含めて、今の世の中を生きている人たちがどんな映像を求めているのかは絶え間なく変わり続けていますが、世の中の変化自体が早過ぎる以上、それに合わせ過ぎてもしょうがないとは感じています。

たとえば先ほどの『イリアス』も、吟遊詩人たちが唱歌と打楽器で語り継いできた叙事詩ですが、僕は日本語で《書かれた》イリアスを《読んで》います。これ、全然違いますよね。配信かスクリーンか、それ以上のメディアの変化じゃないでしょうか。

また僕は岩波文庫の『イリアス』を古本で買ったのですが、その裏表紙に元の持ち主がメモ書きを書いているんですよね。「○月×日 ○○病院に入院する。手術の予定日は○日後だ」とか、自分の闘病記を書き付けているんです。

コレって凄いですよね。3000年後の東の果ての国で病と闘っている人が自分の心を慰めるために読んでいるんですよ。ホメロスが望んだ形式とは全く違うメディアで読まれたとしても、人の心を打っているんですよ。「求められる映像が変わった」とかオタオタするのも恥ずかしくなります。僕は配信への流れをとどめることはできません。代わりに、僕はホメロスが描いたような“普遍”を目指して映画を作るだけです。

映画も、滅びる時には滅びます。叙事詩も滅びました。しかし『イリアス』は形を変えても残っています。

ですから、「今の世の中における映像の見方に合わせて、映画を作ろう」とアタフタし過ぎてもしょうがない。むしろ、どれだけの年月が経っても通用する普遍的な作品を作れば、届く人にはちゃんと届くし、届く人に届いたら作品にとっての“広がり”も生まれる。

そう信じるしかないし、本当に普遍的な作品を作るためにも、自分はがんばり続けるしかないと思っています。

インタビュー/河合のび

大塚信一監督プロフィール

1980年生まれ、長崎県出身。日本大学文理学部哲学科卒。

20代前半に長谷川和彦に師事。飲食店で働きながら『連合赤軍』のシナリオ作りを手伝い、『いつか読書する日』(2005/緒方明)などの現場に制作として散発的に参加。その後、映画の現場からは離れ、ラーメン屋での勤務で生計を立てながら、自主映画制作に取り組む。

『横須賀綺譚』は「子供が生まれる前の最後の挑戦」として、短編を一本撮ろうと準備を始めた企画だが、いつしか長編となり、製作期間に5年を費やすこととなった。

2023年現在は新作映画の製作に向け、脚本を執筆中。

《映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤・販売ページはコチラ→》

映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤の販売情報

(C)Shinichi Othuka/Cinemago

【発売日】

2023年5月31日(水)

【収録内容】

Blu-ray/カラー/1層/1080p Hi-Defビスタサイズ/本編86分+特典DVD119分/2019年/日本映画(音声《1》日本語 DTS-HD Master Audio2.0ch)

【同梱特典】

大塚信一監督作『アメリカの夢』(*DVD)

【特典映像】

・インタビュー(大塚信一、小林竜樹、しじみ、川瀬陽太)

・劇場用予告編

《映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤・販売ページはコチラ→》

映画『横須賀綺譚』の作品情報

【公開】

2020年公開(日本映画)

【脚本・監督】

大塚信一

【キャスト】

小林竜樹(現・小林リュージュ)、しじみ、川瀬陽太、長内美那子、湯舟すぴか、長屋和彰、烏丸せつこ

【作品概要】

主人公・春樹役には、映画『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(2016)『菊とギロチン』(2018)などの映像作品の他、テレビ・舞台・CMなどに幅広く出演し、現在は「小林リュージュ」名義で活躍する小林竜樹。

春樹の恋人・知華子役を、映画『終わってる』(2011)でヒロインを務めるなど、映画や舞台を中心に活躍している女優しじみが、春樹が出会う謎の多い男・川島を映画『シン・ゴジラ』(2016)『AI崩壊』など、数多くの映像作品に出演する川瀨陽太が演じる。

監督の大塚信一は、20代前半に長谷川和彦に師事した経験を持ち、5年の歳月をかけて劇場公開デビュー作となる本作を完成させた。

映画『横須賀綺譚』のあらすじ

結婚目前だった春樹と知華子は、知華子の父が要介護になったため、別れることとなった。

春樹は、知華子との生活と東京での仕事を天秤にかけ、仕事の方を選んだのだ。

それから震災を挟んだ9年後、被災して死んだと思われていた知華子が「生きているかもしれない」との怪情報を得た春樹は 半信半疑のまま、知華子がいるという横須賀へと向かう……。

《映画『横須賀綺譚』Blu-ray盤・販売ページはコチラ→》

ライター:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。

2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

(C)田中舘裕介/Cinemarche