映画『藍色少年少女~Indigo Children~』が、2019年7月26日(金)よりアップリンク吉祥寺にてロードショー!

自然豊かな藤野の町を舞台に、福島からやって来た子供達と地元の子供達が「保養活動」を通して交流する一夏が描かれる映画『藍色少年少女』。

世界中から集められた映画・映像を通じて子供達へ優しいメッセージを届けるキネコ国際映画祭2017にて、日本作品賞長編部門にノミネートされ、高い評価を集めました。

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

本作の子供の配役は全て、藤野で活動する演劇グループ「ふじのキッズシアター」に在籍する子供達が担当し、女優であり芸術監督である柳田ありすさんの声がけで本作の企画が始動。

今回は、倉田健次監督にインタビューを行い、子供映画へのパーソナルな想いや、作品の奥に隠されたテーマ性がもたらす感動の秘密について貴重なお話を伺ってきました。

CONTENTS

企画段階から膨らんでいった構想

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──作品の企画について聞いた時はいかがでしたか。

倉田健次監督(以下、倉田):俳優でありプロデューサーの結城貴史さんから、芸術家が移り住んで出来た小さな町で、「保養活動」を毎年行っている藤野という町で、子供達が主人公の映画を創ってもらえないかというお話を頂きました。

以前、子供空手を題材にした震災復興支援の映画を手掛けていた事、阪神淡路大震災の際はドキュメンタリー撮影で被災地には入りましたが、東日本大震災の際には現場に入れなかった後悔もあり、この企画を引き受ける事としました。

あの出来事が少しでも風化しない為に私に何か出来る事があればいいなという思いが長くあったんです。

──脚本執筆はどのように進めたのでしょう。

倉田:シナリオハンティングで初めて藤野を訪れた時に色々な場所を見せてもらいました。

山間部にある綺麗な町で、プロデューサーの柳田ありすさんが主宰する「ふじのキッズシアター」という子供達の特別な劇団と出逢いました。そして震災直後から今日に至るまで「保養活動」を担っている方々にもお会いしました。

その出逢いから、この町に実際に起きている事象に焦点を置けば、藤野で映画を作る意義になると思い、要素に多く盛り込んでいきました。

──メーテルリンクの戯曲『青い鳥』を作品の下敷きにされた理由を教えてください。

倉田:映画の中で舞台が行われるという設定にする際、題材には何が適当かと考え『青い鳥』が浮かびました。

ありすさんとも話し、震災にまつわる逸話だけで子供達を描くつもりはなかったので、『青い鳥』ならば様々な深いエピソードがありますし、現実とのリンクも行いやすいと感じたのでモチーフに選びました。

驚くべきは、私が藤野を訪ねる数ヶ月前にふじのキッズシアターでも『青い鳥』を上演していたという偶然の合致もあり、何か大きなご縁を感じました。

子どもたちにみた原風景

©︎Cinemarche

©︎Cinemarche

──子どもたちの最初の印象はいかがでしたか。

倉田:すごく独特で、とても新鮮に映りました。藤野は野山深い場所でありつつも、距離としては一時間半ほどで都心と行き来でき、のびのびと暮らしながらも情報は最新のモノを持ち合わせていました。

さらに子供達の親御さんは芸術家をやられている方も多く、子供ですら普通にクリエイター的な感覚を持っていたり、アートに恐れもなく触れていました。

それはキッズシアターの演出をやってこられた柳田ありすプロデューサーとの語らいの中で生まれた感性の良さも関係しているとも思います。そして彼らの屈託のない表情は、私が子供時代に出会っていた「子供が元来持っているもの」にとても近い印象を受けました。

──キャスティングはどのように進んでいきましたか?

倉田:主役の2人を決めていく行程が大きなハードルでした。

子供達を集めてオーディションをしてみると、テツオ役となる遠藤史人君が抜群によかったんです。キャラクターへの深い理解と役をやりたいという強い熱意を感じ、テツオという少年の心情を自分の事のように入れ込んで難しいシーンをさらりとやってのけたので、もう彼しかいないと確信しました。さらにあの時、遠藤君は11歳だったんですが、実は私も同じ年齢の頃に映画の原体験となる出来事がありました。

神山征二郎監督が岐阜県の徳山ダムを舞台に、ダムによって消える村の人々を丹念に描いた『ふるさと』(1983)という映画があり、その映画への出資や撮影場所である山の持ち主が私の親戚であった事から、不意に主役の子供役をやらされそうになった事がありました。

当時の私は気恥ずかしさ一杯で引き受けませんでしたが。数十年後、徳山村にとても似た藤野で映画の監督をする事になった私は、あの当時の神山監督とほぼ同じ年齢になっていました。何だかこの映画には因縁すら感じました。

そんな私自身の経験も絡み、実際に子供達と話す中で、ただ子供が可愛らしく、または面白く映るだけだったり、夢を単純に叶えるようなお話ではなく、隣人と真摯に語らい、大事な事のためにその身を省みず走っていけるような映画になれば、出逢ったこの子達にとっても、現代日本においても、素晴らしいものになるのでは?とも思えました。

子どものための映画

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──現場では子どもたちにどのようにアプローチしていきましたか?

倉田:子役事務所に所属している子役というのは、演技をそつ無く、綺麗に行おうとするものですが、柳田ありすさんがふじのキッズシアターで教えていた演技は真逆で、子供達自身で考えるキャラクター解釈を大切にして、「個」や「己」を主体とした演技を模索していました。

ですのでただ演出を押し付けるのではなく、演じるその子に「君はどう思う?」というような問いかけをしながらアプローチをしていきました。子供達が理解していればそのまま思うままに動いてもらい、分からない場合は何度でも対話して、その子のこれまでの経験や今感じることをフルに使わせてもらうというやり方で演出をしていきました。

基本的には私が何かをしたと言うよりも、子供達に主体的にどんどん動いてもらって形となっていった映画だと思います。

──主役の2人はすぐにキャラクターを摑んでいましたか?

倉田:もともと幼い頃から一緒に舞台公演をやってきた仲の良い2人だったので、ああいったキャラクターを演じるにあたっての緊張などはなかったと思います。

自分たちで掴んだキャラクターについて私に相談することもありましたし、自分なりに毎日考え続けてくれていたので、プロの役者さんと映画を創る際と何も変わりませんでした。

彼らのプランを聞いてアドバイスをしていくような演出で、相談を受けた時も「こうしろ」ではなくて「君ならどうすると思う?」と対話を重ねていきました。シーン数も多く撮影時間はあまり多くはありませんでしたが、こういったやり取りは潰したくなくて、出来るだけ子供達の自我で考えた選択を残したかったんです。

今、オリジナル脚本の子供映画なんてほとんど許されません。以前から私は「子供がこう振る舞えば大人は泣く」というような安易な手法を日本の映画もドラマもやり過ぎてきたからこそ、子供という存在が真に背負っている大切なものを忘れてしまっているようにも感じていました。そうした事に対する憤りに似た何かも、私が子供映画を描いた理由の根底にあります。

──お好きな子ども映画はありますか?

倉田:海外の子供が主人公の作品は、子供が途切れない演技が出来るので、ショットを割らずとも映画が成立している事が多く、好きな映画は多くあります。

一方、日本では子供にあった演技指導を行わない、監督が時間などの制約からも演出しきれないという事から、カットごとに台詞を言わせてショットを細かく割ってしまう形が多い印象です。ですから私は本作ではそのような事はやりたくありませんでした。

ベタなところでは『スタンド・バイ・ミー』(1986)、ラッセ・ハルストレムの『マイ・ライフ・アズ・ア・ドッグ』(1985)など、このあたりの映画で描かれる子供の素直さや自然な振る舞いをとても素晴らしく感じていました。特にハルストレムは色々な子供映画をやってきて、子供の有り様をよくみつめ、知っていた監督なんだと思います。

十代の頃に観た時からずっと、海外の子供映画の素晴らしさ、美しさは心の何処かに引っかかっていて、そういう意味では柳田さんのふじのキッズシアターだからこそ、私が望んでいた演出が出来たんだと思います。

ワンテイクに込めた思い

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──本作ではまさに外国の子ども映画のように長回しが多く見受けられました。

倉田:オープニングで子供達が下校してくる場面では、普段通りの様子を一連途切れずに演じてくれました。あれが台詞の通りに段取りでやろうとすれば、カットを細かく割っていく事になっていたと思います。

またガラス工房でのシリアスな場面では、長回しを行っている最中、見ているスタッフも呼吸を忘れるくらい遠藤史人君は集中していました。子供と大人の芝居でそんな事が起きるのはとても珍しい事でしょう。ここでも形式的な段取りは一切持ち込まず、リハーサルはほとんどやっていません。リハーサルをやるとどんな子でもどんどん型になりやすいので、かな

り意図的に減らしました。

そしてテイクを重ねる事も避け、演者には1カット1カットに集中してもらいました。どんな映画であっても編集してみると大体テイクワンがOKだったりするものです。スタッフもそれを心得ている人間ばかりだったので、ワンテイクに賭けるような空気が現場にはありました。

──鮮やかなモノクロームにはどのような意図があるのでしょうか?

倉田:『藍色少年少女』は、この先も長く観続けてもらえる作品になるように、逆に今の流行りの撮影手法をわざと使わないようにして、出来るだけシンプルにしていきました。

フィックスを多用し、ある意味固めな印象になるようも撮影をしていきました。モノクロに関しては私の好みもありましたが、結城プロデューサーとの目標でもある「10年は観続けられる作品」を目指す際、撮影当時に使用できるキャメラの再現度では通常の天然色で撮影してしまっては劣化してしまうと思えたんです。

また演じる子供達がプロとは異なり、己の純粋な心のままで演じられるのであれば、ここに焦点が当たる事を考慮し、演者の心をより深く見ようとする効果があるモノクロームを採用するのが良いだろうとも思えました。

私たちは普段、無意識にでも色彩に気を取られており、対象物をしっかりとは捉えていないそうです。

その事からモノクロにすることで、私達人間はスクリーンに映し出されるキャラクターの動作の奥、その人間の「心」を注視しようとする効果が生まれるのだそうです。この観点から本作はモノクロームとしていますが、おそらくKURUWA制作でなければ許してはもらえなかったでしょう(笑)。

映像制作会社KURUWAとの二人三脚

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

──結城プロデューサーが設立された映像制作会社KURUWAとの出会いはいつ頃ですか?

倉田:KURUWAという会社に出会ったのはこの作品からです。結城貴史さんとは、前作の空手映画で伝説の空手家の役で以前からお互いに認識だけはあった彼に出演してもらった事がご縁です。

その映画は困難なスケジュールや環境が多くありましたが、現場での結城さんから感じたのはとても強い信念と心意気でした。そこから私は彼を深く信頼するようになったのだと思います。その映画撮影から約1年後にKURUWA主宰のワークショップに講師として呼んで頂きました。

その頃に柳田さんがちょうどKURUWA制作の作品を観ていたんです。そこからあれよあれよと『藍色少年少女』を作り、今にいたるまで多くのKURUWA作品に関わっています。

またKURUWA作品とは別に、ある連続ドラマのシリーズ全話の監督を引き受けた際、KURUWAにいつも集うスタッフにそのまま来てもらうと、現場での精度高く妥協しないその姿に、KURUWAではない他スタッフが驚くような場面もありました。時間や予算を度外視し、何一つ妥協なく映画制作に没頭し、更にはそれらを誰よりもスピーディに行えるという実力の持ち主ばかりなんです。

だからKURUWAは、映画愛と共に真に重要な場面で力を発揮出来る有能な人材が集う場なのでしょう。本当に素晴らしい巡り合わせに私も集わせてもらえたのだと、今でも思っています。

作品の奥に感じるテーマ性

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──本作をみた大人の観客の反応はいかがでしたか。

倉田:やはり日本ではオリジナル脚本の子供映画というものを多くの方が見慣れてはいませんでした。モノクロで子供映画という点も驚かれていました。予告編をみると少し固い、高尚で難しい映画イメージを抱かれるみたいなんですが、本編を観た後ではその印象とは違ったという声も多いです。

私は娯楽映画として誰もが楽しめるものを成立させたかったので、本作のテーマをぶつけるというよりも、自然と身体に染み込んでいくような映画になればと思っていました。

さらに映画を観た後、少しでも隣人に優しくありたいと思えた、というお客様もいました。ご覧になった方のその後の行動に繋がっていくのならば、映画としてはとても幸せな見方をして頂けた結果であろうと思います。本当に子供も大人も垣根はなく、感想の差異もほとんどありませんでした。

もともと私がこういう映画が好きだという事もありますが、この作品以降、結城さんや、映画をご覧になった方々で私の考えを支えて下さる存在も増えましたので、自分の考えるテーマや手法、構想を続けてもいいんだなと思えるようにはなりました。

──そうした意識の背景には倉田監督の福島への想いもあるのでしょうか?

倉田:2012年に映画を通して出会った被災地の方々は「こういう事が起きてしまった、ならばどうする?」というように日々を建設的に考えて進んでおられました。しかし東京では近距離であるにも関わらず震災被害は既に終わった事のようになっていました。他人行儀で、テレビに映っている海外と変わらない遠くの事象、くらいの距離感になっているのを知るのがとても苦痛でした。

映像学校時代に阪神淡路大震災の現場に行ったことが大きな経験となっていて、私個人としては、戦争を知らない世代にとって「震災」「福島」「原発」などの事柄は背負うべきテーマであるような気がしていました。そうしたテーマ性を最近はどんな作品でも奥の奥に静かに挿入しています。

『藍色少年少女』でも、「保養活動」を通して福島の子供達の悲痛さを感じさせるような描き方は一切否定し、子供が自由に遊べるという普通の事、何故子供が遊ぶ事がとても重要なのかに焦点を当て、それに対して大人達は何を感じているか、というのを子供目線で透けさせて見せようと思いました。

日本ではひとつの大きな社会的テーマを掲げた場合、それを煙たがったり忌み嫌う人達が沢山出てきます。ある意味この作品はそういう部分では誰も何も言い返せない映画だとも思います。子供達の「選択」に託したことが強さとなって本作を支え、輝かせてくれているからです。

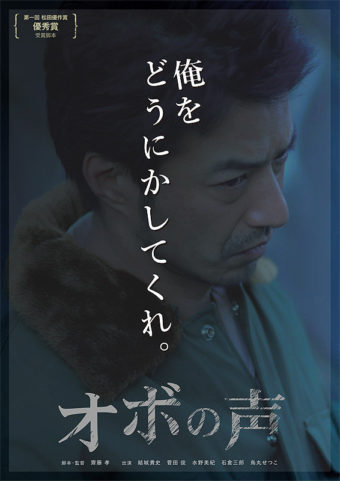

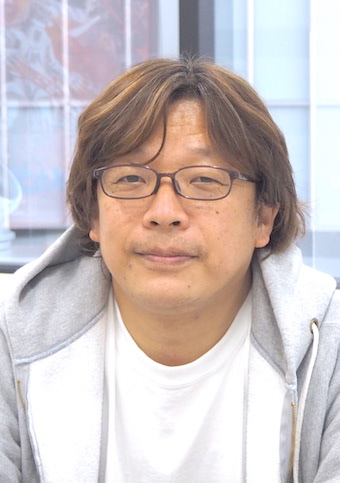

倉田健次監督プロフィール

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

岐阜県高山市出身。映画監督/シナリオライター/小説家/アクティングトレーナー

次世代を担う映像作家の発掘/支援、映像文化への貢献の為、全世界から受賞者が選出される「サンダンス・NHK国際映像作家賞」にて『彼女のSpeed』がグランプリ受賞。

『ピカレスカ~Novela Picaresca~』、『EVERYTIME WE SAY GOODBYE』では多くの海外映画祭にてグランプリを獲得し、国内外の国際映画祭にて23冠を受賞。近年では連続テレビドラマ『ふたりモノローグ』(主演:福原遥 柳美稀 山本彩 他)シリーズ全話の監督/脚本を担当し好評を博す。

新作『さよならドロシー』(出演:中島琴音 水野美紀 石倉三郎 他)が完成し、国際映画祭出品予定。原作/脚本作品として『Bad Moon Rising』(主演:菅田俊)、『君がいなくちゃだめなんだ』(主演:花澤香菜)等。

映画『藍色少年少女』の作品情報

【公開】

2019年7月26日(金)(日本映画)

【監督・脚本】

倉田健次

【出演】

遠藤史人、三宅花乃、広澤草、結城貴史、野田幸子、前川正行

【作品概要】

少年少女たちの出会いが周囲の人々の心を動かす、そんなひと夏の物語を、モノクロームの映像で描いた作品。

優れた児童向けの映画や映像作品を集めた、子どもたちの国際映画祭・キネコ国際映画祭2017において、日本作品賞長編部門にノミネートされ、高い評価を集めました。

監督・脚本を手掛けたのは倉田健次。俳優だけでなく、映画や映像作品の発表に意欲的に活躍する結城貴史と、“ふじのキッズシアター”で演劇を通じ、子どもたちの表現活動の場を支える活動を続けている柳田ありすの2人が、プロデューサーを務め製作された映画です。

映画『藍色少年少女』のあらすじ

(C)藍色少年少女製作委員会

神奈川県・藤野で父シゲル(結城貴史)と、妹と共に暮らす少年、星野テツオ(遠藤史人)。自然豊かなこの町は、東日本大震災で被災した福島の子どもたちを「保養活動」として招き入れていました。

その夏もテツオの町に、福島の少女シチカ(三宅花乃)がやって来ます。一年ぶりに再会した2人は、福島の子どもたちに披露する演劇、「幸せの青い鳥」の主役に抜擢されます。

どう演じるか頭を悩ませるテツオに、ガラス工芸の職人のミチル(広澤草)は、実際に町へ出て“青い鳥”を探すよう、と劇の登場人物と同じ体験をするようにアドバイスします。

こうして2人は“青い鳥”を探し、町のさまざまな場所へ向かいます。行く先々で様々な人々と出会い、その人生に触れてゆくテツオとシチカ。

こうして出会った人々を、自分たちの手で何とか救おうと力を尽くす少年と少女。やがてシチカが福島に帰る日でもある、舞台の当日がやって来ます。

少年と少女の純真な心は、人々を救うことが出来るのか。そして少年と少女は、自分たちの“青い鳥”を手に入れる事ができたのか……。

映画『藍色少年少女』は、2019年7月26日(金)より、アップリンク吉祥寺にてロードショー!