映画『キュクロプス』が2019年5月3日(金)よりテアトル新宿を皮切りに全国順次公開

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2018にて、批評家が選ぶシネガーアワードと北海道知事賞の2冠を果たした『キュクロプス』。

©︎Cinemarche

大庭功睦監督が渾身の力を込めた新作映画『キュクロプス』の公開にあたり、独占インタビューを行いました。

映画作りの起点となったイマジネーションやキャストに対する思いなど、撮影秘話について詳しくお話を伺いました。

【大庭功睦監督インタビュー:後編(作家編)】映画『キュクロプス』に配した「問いと答え」を語る⑵

CONTENTS

映画『キュクロプス』を製作した経緯

(C)2018 Norichika OBA

──本作品『キュクロプス』は、大庭監督が『シン・ゴジラ』に関わった時に書き始めたということですが、作品完成までの経緯についてお聞かせください。

大庭功睦監督(以下、大庭):自身のライフワークとして、半分趣味、半分いずれ監督になってなったときのための訓練として、オリジナルの作品を年に1本書いていました。

『シン・ゴジラ』で助監督の仕上げに携わっていた時、シナリオを作成する時間があり、ちょうどその時、頭の中に一人の男が海の埠頭にて、今は亡き妻の亡霊と再会し、むせび泣いているというイメージがポッと浮かんだんです。

以前からぼんやりとですが、ノワールものを描いてみたいという思いがあり、このイメージが浮かんだときにこれを軸足にして、ルドンの絵画《キュクロプス》や「情報」のあり方などを集約していったら面白いんじゃないかというのが出発点でした。

話の入り口として主人公は冤罪で投獄され、復讐のために戻ってくる。そして最後の着地点をどうすればいいか。映画の要素としての謎かけと謎解きを設定して、話を成立していくために必要なものを配置していきました。そして関係線を結び、キュプロクスの要素を取り入れながら、一筆書きみたいにシナリオを書いていきました。

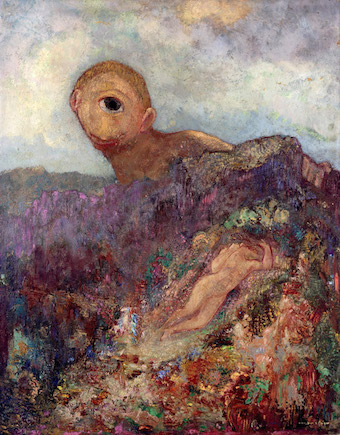

オディロン・ルドンの絵画《キュクロプス》(1898〜1900年頃に作画)

大庭:プロデユーサーの石塚絋太さんにシナリオを読んでもらった時に「面白いから撮ったほうがいい」と言ってもらえたのは大きな後押しになりましたし、城戸賞にも応募しました。

城戸賞は一次、二次、最終選考とあるのですが、一次選考を通れば、ある程度の人が面白いと思ってくれるだろう。すると二次選考まで通過した。そのことで自信がつき、映画を作ろうと決心しました。

主役・池内万作の起用

(C)2018 Norichika OBA

大庭:これまでは、繋がりのある俳優さんに出てもらっていましたが、今回主役の池内万作さんだけは、『シン・ゴジラ』のプロデューサーであり先輩の佐藤善宏さんを通じて打診しました。池内さんは僕が好きな映画でもある高橋伴明監督の『光の雨』での演技が印象深く、以前から注目している俳優さんでした。

当たり前ですが主役というのは、ただうまいだけじゃなくて、観客は2時間弱その人を観ているわけですから、画面を見たときに有無を言わさずその人に目がいってしまうという圧倒的な吸引力が求められます。池内さんは画面の中でのインパクトもそうですし、非常に吸引力のある人だと感じていました。

実はもし池内さんがダメだったら、これはもう悔いのないように自分で主演をしようかなって思っていました。(笑)。北野武監督もやってるし…って、北野監督と比べるのは大変おこがましいんですけれども…(笑)。

撮影期間の心構え

©︎Cinemarche

──10日間と言う短い期間での撮影ということでしたが、準備などはどのようにされたのですか?

大庭:撮影期間が限られていたので、最初にコンテを作り、ショットの間など計算しながら臨みました。

俳優さんとは出来上がりをイメージした時のリズム感を共有しながら作っていきました。

役者さんはセリフを大切にする傾向があって、これは俺のセリフだと意識するとその分芝居が間延びしてしまう。

最近は観客が映画を見ているリズムがどんどん早くなっていて、観客は膨大な情報をそれなりの速度で処理をして行く。だからセリフを大事にするのではなく、どんどん言い捨てていく、消化していく気持ちとリズム感でやっていってほしいと伝えました。

それが作品の見やすさにも関わってきているのかもしれません。

主人公・篠原の化身「犬」

──時間的な制約がある中で、こだわったところはありますか。

大庭:時間や予算が限られている中で、映画に犬を出演させることはどうしても外せませんでした。実は周囲からは、犬の撮影はカットしたほうがいいと言われていました。予想がつかないし、撮影もスケジュールも逼迫するし。足かせにしかならないよ、と。

でも犬は大事な要素で、ある意味篠原の化身なんですね。篠原が緊張して外に向かって張り巡らせているハリネズミの針みたいなものを、収めて対峙できるのは犬しかいない。篠原が犬に対してぽろっと優しいところをみせる。篠原の多面的なところを描かないと、主人公が魅力的なものになってこない。彼を魅力的に描くのがこの映画の骨子なので、犬は絶対に外すことができなかった。

でも制作費がないんで、野良犬を捕まえて調教してやろうかと思ったんですけれど(笑)。最終的にはプロダクションの方にお願いして…犬も頑張ってもらったし、自分も頑張ってやりました(笑)。

──犬と生きて行く、犬に名前をつけるなど、犬の存在によって作品全体が豊かになったという印象がありました。

大庭:誰かに名前をつけるというのは、人と人との関係性の中で最も崇高なことの一つで、親が子に名前をつけることもそうですし。彼が他者との関係性を回復して行くことの装置になっている。その振りでもありました。

小道具へのこだわり

『キュクロプス』の撮影現場のメイキング画像

(C)2018 Norichika OBA

──振りといえば、パンを銃で打つというのは、どうなんでしょう。「パン」を「パンパン」って撃っている(笑)。

大庭:あそこは振りとかでは全くなく(笑)。現場で段取りをしている時に、「まずここに篠原さんが立ってパンを狙って撃ちます。パンパン…」。それを言った時に撮影現場がシーンとして。その時にしまった、パンじゃなくて、おにぎりとかにすればよかったな…と。

このパンについては、僕はちょっと作り込みすぎて…。松尾が資料を受け取るところで同じパンを食べてる。松尾が来たから後部座席にパンを投げる。そのあと西と射撃練習をするときに西がそのパンを拾う…という流れなんです。

不味そうなパンなんだけど、生きるためにそのパンを食べている。生きることの象徴としてのパンを自ら銃で打つことで、生きる糧を自分で破壊することと、自分自身をある種「撃つ」という本作のテーマとで掛けたら面白いかなって、たわいもない遊び心だったんです。

しかもいかに不味そうな「パン」を小道具として使う。わざわざ美術の矢野浩加さんに探してもらいました。業務用のスーパーで売ってるような、不味そうなパン。彼は食に対するこだわりもないし、生きるためにしかたなく安くて量もあるからこのパンを選んだと言う表現だった。でもうまく入れ込めなかったな…。

頭でっかちになっちゃいけなかったなと思ったのは、段取りの時に「パンをパンパン」と言ったときのあの現場の白けたムード。

俳優・杉山ひこひこ

(C)2018 Norichika OBA

──役者さんとの関わりの中で印象に残ってることはありますか?

大庭:映画化のきっかけの一つに杉山ひこひこさんの存在があります。彼とは『シン・ゴジラ』で一緒になって、このシナリオを書いていた時から、ヤクザ役は杉山さんに演じてもらったら面白いんじゃないかなと思っていました。彼にこのシナリオの話をしたら、ぜひやってみたい、できればシナリオ送って欲しいと言われました。

完成したらお送りしますと伝えたら、映画がどういう風に成立して行くのかを知りたいから途中でもいいから送ってくれませんか、と。

普通、俳優さんは出来上がった脚本を渡されて、役作りをして…というのが一般的なのに、書き上げる前の段階から読みたいと言ってくれたのがすごく嬉しかったんです。

シナリオを読んで、杉山ひこひこさんが「面白いですね。財前役をやりたいです」と言ってくださったことが映画制作の後押しになった。そういう意味でもひこひこさんに感謝をしています。

ひこひこさんは、撮影初日にかなりVシネマっぽいヤクザ役を作り込んできてくださったのですが、僕のイメージとズレがありました。

僕のイメージとしては、財前という男は、Vシネマっぽい「ヤクザ」に飽き飽きしているような人で、舎弟をボコボコにしたり、殴ったり蹴ったりしているけれど、それも好きでやってるわけではなく、ある意味仕事でやっている。暴力が嫌いということではなく、めんどくさいからやりたくない。でも仕方がないからやっている、その役割に、膿んでいる感じ。

コンビニの店員のような感じでとお願いしたら、すぐにガラッと変えてくれました。それがすごい。ひこひこさんとのやり取りは、新鮮で面白かったですね。

ひこひこさんは『シン・ゴジラ』の官僚のオーディションを受けていました。以前から名前は存じ上げていたのですが、そのオーディションの中でも贔屓目なしに、抜群にうまかった。

オーディション終了後、300人の中から選出する段階になった時に僕の1位はこの人ですって、杉山さんのプロフィールを出した。「僕この人を入れないんだったら助監督を辞めます」と言ったくらい、座り方といい、何かあったらすぐに立ち上がるような感じといい、官僚としての野心が表現されていてよかったんです。

東日本大震災の風景

(C)2018 Norichika OBA

──主人公の篠原が見ている海が、救えなかったという女性のイメージが東日本大震災との重なりを想起しました。

大庭:政治と言うものに興味持ち始めたのは『シン・ゴジラ』でのリサーチがきっかけでした。綺麗事だけでは済まされない、単純に善悪二元論だけでは決められない。それが政治の世界なんだ。

私たちは政治の世界への不信感があって、見えないところでものすごく利権が絡んでいる。「情報」として一体我々は何を信じればいいのかと疑念に持ち始めたのは、3.11というのが大きいし、3.11を取り入れた『シン・ゴジラ』に関わったということは契機になっています。

吉本ばななさんの震災後のエッセイに、女の子が一人で浜辺に行って海に立っている。自分は何もできないけれどもその海に向かって立ち続けることが、彼らへの鎮魂であるという、という内容のものでとても印象に残っている。

主人公篠原の海の埠頭の場面は、そのイメージをどこかで重ねているのかもしれません。

【インタビュー後編(作家編)に、つづく】

後編では、さらに大庭功睦監督が映画『キュクロプス』に込めた作家としての真意に迫ります。

大庭功睦監督のプロフィール

©︎Cinemarche

1978年生まれ。福岡県岡垣町出身。2001年に熊本大学文学部を卒業後、日本映画学校(現・日本映画大学)の16期生として映像科に入学。2004年に卒業。

映画学校を卒業してからは、西谷弘監督の作品を中心に助監督を務め、入江悠監督の『太陽』、庵野秀明総監督・樋口真嗣監督の『シン・ゴジラ』など、数多くの映画・テレビドラマの現場に携わった。

2010年に自主製作した中編映画『ノラ』は数々の映画祭で上映され、第5回田辺・弁慶映画祭にて市民審査員賞を受賞している。

インタビュー/ 久保田なほこ

撮影/ 出町光識

映画『キュクロプス』の作品情報

【公開】

2019年(日本映画)

【脚本・監督】

大庭功睦

【キャスト】

池内万作、斉藤悠、佐藤貢三、あこ、杉山ひこひこ、島津健太郎、山中良弘、中野剛、新庄耕

【作品概要】

妻とその愛人を殺害した罪で14年の服役を終えた男が、狂気と苦痛にもがきながらも真犯人への復讐を果たそうとする様を描いたノワール・サスペンス。

監督・脚本を務めた大庭功睦は、フランスの著名な画家であるオディロン・ルドンの絵画『キュクロプス』から物語の着想を得ました。そして、飽和する情報社会で生きることに対して自身が抱いた不安感・焦燥感・不信感をテーマとして流し込み、狂気と苦痛、そして混迷に満ちた復讐の物語を完成させました。

キャストには、大庭監督が「若き日のクリストファー・ウォーケン」と評してその出演を猛打診し、本作でもその独特の存在感を発揮した池内万作をはじめ、監督がフリー助監督として様々な現場を渡り歩いた際に目をつけていた「強力」な俳優陣が揃いました。また紅一点であり、本作では一人二役を務めた女優のあこなど、魅力的なキャストにあふれています。

本作は、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2018にてシネガーアワードと北海道知事賞のW受賞するという快挙を達成。また、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2018の国内長編部門、ドイツで開催された日本映画祭「Nippon Connection 2018」にて正式上映されるなど、国内外問わず各地の映画祭で高い評価を得ました。

映画『キュクロプス』のあらすじ

(C)2018 Norichika OBA

妻・亜希子(あこ)とその愛人を殺した濡れ衣を着せられて投獄され、14年もの服役を終えた男・篠原洋介(池内万作)。

彼は妻を殺し自身を罠に嵌めた真犯人に復讐を果たすために、かつて殺人事件が起きた町へと戻ってきました。

当時事件の捜査を担当した刑事の一人である松尾(佐藤貢三)、彼の情報屋である西(斉藤悠)から、亜希子を殺した真犯人、現在は稲葉組で若頭を務めている財前(杉山ひこひこ)の存在を知らされる洋介。

やがて、彼は偶然立ち寄ったバー「ガラティア」で、壁に掛けられた一枚のルドンの絵画と、そこで働く亜希子と瓜二つの女性・ハル(あこ)と出会います。生き写しといえるほどのその姿に、洋介は思わず驚き、怯えるように店を去りました。

財前暗殺に向け、西の指導下で銃撃の訓練を始める一方、時が経つほどに事件の記憶が蘇り、悪夢に苛まれる洋介。ふとした瞬間に現れる亜希子の亡霊だけが、彼にとって唯一の救いとなりつつありました。

やがて、バー「ガラティア」に再び訪れた洋介が、とある理由から稲葉組の構成員を殴り倒してしまったことで、復讐の物語はさらに加速してゆきます。

【大庭功睦監督インタビュー:後編(作家編)】映画『キュクロプス』に配した「問いと答え」を語る⑵