映画『カスリコ』は2019年6月22日(金)より、ユーロスペースほか全国ロードショー!

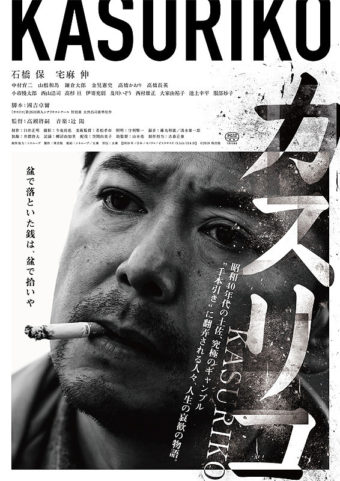

賭博におぼれ没落しながら、カスリコ(賭場の小間使い)として自らの人生を再スタートさせる主人公・岡田吾一の生涯を、石橋保さんを主演に、そして共演に宅麻伸さんを迎え描いた映画『カスリコ』。

(C)Cinemarche

70歳で脚本コンクールの新人賞を受賞した國吉卓爾の脚本を、殺陣師、アクション映画演出の第一人者として知られる一方で、幅広い作品を手掛ける高瀬将嗣監督が映画化しました。

今回は作品でメガホンをとった高瀬監督にインタビューを行い、映画制作を手掛けることになったきっかけや、撮影、作品に向けた思いなどをたずねてみました。

CONTENTS

学生時代の先輩との再会

(C)2018 珠出版

──本作を手掛けることになった経緯をおしえていただけますか。

高瀬将嗣監督(以下、高瀬):私はシナリオ作家協会の会員なのですが、以前、本新人賞の授賞式に出席したときに、脚本を執筆された國吉卓爾さんが準佳作で登場されたのがきっかけでした。

國吉さんは高校時代の先輩、といっても10歳ほど離れておりまして。それでも面識はあったので、私はすごく驚きつつもすぐに國吉さんのところにあいさつに行きました。そして改めて脚本を読ませていただいたら、最近にない切り口のもので、非常に興味深いものでした。

國吉さんもせっかくの作品なので、何らかの形で映画にしたい、とおっしゃっていたので、それであればぜひ私にメガホンをとらせてください、と提案をしました。國吉さんも二つ返事で「君が撮るというのであれば、任せよう」とおっしゃっていただき、そこからどんどん企画が進んでいきました。

「カスリコ」というキーワード

(C)2018 珠出版

──國吉さんがこのストーリーを生み出した経緯は、どのようなものだったのでしょう?

高瀬:このカスリコの話を書くにあたり、自分の思いをいろいろ連ねていくと最終的にこの形になったそうです。もちろん主人公は、國吉さんご自身を投影しているわけではなく、別にモデルにしようと思った人が一人おられたということでした。

その人はいつもオーダーの背広でパリッと決めて、賭場にやってきては大きなお金を賭けて、最後には負け、その高い背広や靴、ベルトなんかを置いて引き上げ、しばらく別の賭場でカスリコをやって、お金ができると借金の形にとられた背広を取り戻し、また賭場で勝負をして…と(笑)。

だから初めにシナリオにしたときには、コミカルな博打打ちの背景を書こうと思われていたそうなんですが、だんだんシリアスになってきて、最終的には、シビアな話になっていったとおっしゃっていました。

ストーリーの中には、この吾一という男が転落、挫折からどういう形で復活するのか、というサクセスストーリーの側面もあるんですが、その道のりは平坦には行かないように描いています。その意味で、私は演出を進めるにあたり「このストーリーは、まさしく“すごろく”だ」と思っていました。

順風満帆ではなく、三つ進んで五つ下がる。逆に落ちる一方だけでない、ひょんなところから自分に手を差し伸べてくれるケースもある、と。本当に面白い本で、監督をしていても楽しかったです。

奇をてらわない脚本の魅力

(C)2018 珠出版

──高瀬監督は、殺陣、アクション演出を多く手掛けられていますが、本作ではそういったシーンがないということでやり辛さはなかったのでしょうか?

高瀬:いや、それが全く無かったんです。我々が荒事とかアクションとか呼んでいる部分が無くても、何も問題なく成り立つ話だと思いました。

ただ賭場のくだりは、基本的に私が殺陣師、アクション監督をするときと同じカット割りの構成、いわゆるコンテにしています。

まずは関係位置をドンと引き画で写し、安定した画を見せたらあとはカットバックやアクションとリアクションの応酬。そしてそれに対する第三者の反応を全部拾って、もう一回引き画に戻す。

本当にスタンダードなアクションの撮り方なんですが、今回は敢えて奇をてらわずにそれだけで行きました。だから札や掛け金のやり取りといったことが、画的には全部格闘になっているんです(笑)。

(C)Cinemarche

高瀬:実は編集技師さんが最初にラッシュの素材を与えられたときに、ちょっと唖然としたそうなんです。というのは、ラスト30分が全部、博打場での札のやり取り。“これ、30分も持つのかな…と思ったらしいんですね。でもつないだら、あっさり成立したと(笑)。音楽も必要最小限にして、全体的にシンプルな構成を心掛けました。

また、作品の特徴であるモノクロ映像は、雰囲気と合致していい効果を生みました。高知の街には、昭和の匂いを残した古い街並みとか一角とかはたくさんあるけど、全部が古いままではないので結局引きでは見せられない。そのために白黒というのは、ある種の助けになりましたね。

また時代を今から半世紀前、50年前を見せるということでも、同様に白黒の効果がうまく使えたと思いました。

二つの世界観としての賭場のシーン

(C)2018 珠出版

──今作で大きくフィーチャーされている賭場という場所を、作品ではどう描こうと思いましたか?

高瀬:物語で前半の舞台は、九反田という場所なんですが、特にこの盆(賭場)では、九反田界隈の旦那衆やおかみさんたちの社交場、という雰囲気で描きたかったんです。

博打に参加する人のことを「客」とは呼ばず「張り子」と呼びますが、今回撮影した「張り子」たちには、強面のヤクザっぽい人、反社会的な臭いのする雰囲気は、一切入れませんでした。特にこの九反田のやり取りに関しては、ある意味、家庭マージャンのような雰囲気で撮りたかったんです。

ただ実際にはお金のやり取りも含まれますし、お金というのはある意味人の命に勝るものがあるわけですから、それは後半の大きな盆、梅ケ辻でしっかりと描きました。

だから九反田の盆はアットホームな、家庭的な社交場。しかしその延長線上には命の取り合いにつながる、大きな緊張の応酬が展開される梅ケ辻の盆がある。そのあたりが差別化ができたらいいなと思い、二つの賭場を演出したんです。

俳優・石橋保と宅麻伸への思い

(C)2018 珠出版

──石橋保さん、宅麻伸さんという二人のメインキャストの起用は、何か強い思いで選ばれたのでしょうか?

高瀬:キャスティングは監督の専権事項の一つ。なのでキャスティングに関しても一つの思いを入れており、何人かの主役候補の中に、石橋さんの名を挙げました。

石橋さんとは、私の監督作ではまだご一緒していなかったけど、殺陣師として何本か作品を同じくした際に俳優としての取り組み方が素晴らしいと感じていました。現場には台本は持ちこまず、ちゃんとセリフを覚えて入られる。また勘がいい人なので、アクションの手順はその場でつけたものがすぐに消化できる俳優でした。

だから、監督としてこの人とはいつか一緒にやりたいなと思っていたんです。でもなかなか縁がなくて、それが今回この映画を手掛けることが決まったときに、ハッと石橋さんの年齢を思い出してちょうどいいタイミングだなと候補に上げました。すると國吉さんのお眼鏡にもかなって、主演のキャストには石橋さんが決まったんです。

石橋さんは、今回は特に俳優として今までご一緒していた作品のときとは違った、厚みが出てきたなと思ったんです。よく俳優の方でも、年を経て良くなるケースはたくさんある。その意味で石橋さんは、今後が楽しみな人だなと改めて思いました。

一方、荒木五郎役に関しては、初めから宅麻さんで行きたい、と。宅麻さんとは何本も映画をご一緒しているんですが、奇しくも私と同い年ということで、いろいろ話も合う。

なにしろ俳優としてのキャリアもあるので、とても懐が深いし、守備範囲が広い。今回のどっしりと落ち着いて、主人公を支える説得力のある役というのは、宅麻さんがベストだろうと。これは決め打ちで宅麻さんにお願いしました。

もともと石橋さんのデビュー作では、宅麻さんとも共演されていたということもあって、現場でも、お芝居のコンビネーションがすごくピッタリで。現場ではテストをやったらすぐ本番という感じで、撮影もどんどん進みました。

結びに描いたメッセージ

(C)2018 珠出版

──高瀬監督としては、この映画からはどのようなことを観客に伝えたかったのでしょう。

高瀬:この作品のテーマ、訴えたいこと、監督の思いは何だ、と私なりに考えた結果として行き着いた結論は“醜い勝ちより、潔い負け”。手本引きという賭博、ギャンブルに、形を変えた男の矜持の示し方だな、と。

吾一の最後の勝負は、もちろん勝って辞めてもいいと思うんです。でも勝負で完全に決着がつくまでは、下りない。その結果、自分が負けるかもしれないけど、仮に負けたとしても、そこで醜くじたばたしない。

また物語の結びについても、どこまでも現実かというというような境目を、敢えて設けませんでした。古い映画ですが、例えば映画『汚れた顔の天使』のジェームズ・キャグニーが見せたエンディングに似た印象があります。彼は物語の最後に死刑宣告されて「助けてくれ」と叫ぶんですが、そこにはさまざまな論争があります

一つには、自分を慕う不良少年たちに、自分のようになってほしくないからという説があります。また他にも本当にギャングのギャグニ―が命乞いをしたという説もあります。でも本当のところわからない。

この映画ではそこまで高尚な演出はできていませんが、あの賭場の最後からどうなるのかということについては、観客の皆さんがいろんな思いをめぐらせてもらいたいです。

インタビュー・撮影/桂伸也

高瀬将嗣(たかせまさつぐ)監督のプロフィール

(C)Cinemarche

1957年生まれ。俳優業を経て1984年に殺陣師としての活動をスタート、さまざまな作品でアクション演出を手掛けます。

現在は自身の主宰する殺陣流派『芸道殺陣「波濤流」高瀬道場』で演技としてのアクションを追究する活動を展開。2013年には著書『基礎から始めるアクション 技斗・殺陣』を刊行と、アクション演出の第一人者としての地位を確立しています。

一方で、1990年、東映のVシネマ作品『極道ステーキ』で映画監督としてもデビューを果たし、アクションのみならずコメディ、任侠映画など幅広い作品を手掛けています。

映画『カスリコ』の作品情報

【公開】

2019年6月22日(日本映画)

【監督】

高瀬将嗣

【キャスト】

石橋保、宅麻伸、高村育二、山根和馬、鎌倉太郎、金児憲史、高橋かおり、高橋長英、小市慢太郎、西山浩司、高杉亘、伊嵜充則、及川いぞう、西村雅正、大家由祐子、池上幸平、服部妙子、掛水杏樹

【作品概要】

本作は、高知県の会社役員である國吉卓爾が、自身の放蕩三昧だったという若いころを思い出しながら脚本を執筆。当人が70歳にして第26回新人シナリオコンクール準佳作を受賞した脚本を実写化したドラマです。

『本気(マジ)!』シリーズなどの石橋保が、昭和40年代の高知を舞台に料理人からカスリコと呼ばれる賭場の下働きとなった男を演じ、再起に挑む姿を描いていきます。

またメガホンをとるのは、殺陣師でもある『新・日本の首領』シリーズなどの高瀬將嗣監督。國吉と高瀬監督は学生時代の先輩、後輩の間柄で、シナリオコンクールの授賞式で偶然再会したこを機に本作の映画化が進み、全編モノクロ、オール高知ロケによる見ごたえのある人情劇が誕生することとなりました。

映画『カスリコ』のあらすじ

(C)2018 珠出版

昭和40年代の土佐。高知一といわれた自身の料理屋を持っていた料理人・岡田吾一(石橋保)は、「手本引き」と呼ばれる賭博にのめり込み過ぎたがあまり、店を手放し、妻子を妻の故郷に帰らせるなど、破滅の一途をたどっていました。

当てもなく歩き回り、空腹に耐えかね神社で倒れていると、吾一のことを知るヤクザ・荒木五郎(宅麻伸)に発見され病院へ。栄養失調と診断された吾一は、荒木より食事を振る舞われます。その食事の席で、吾一の事情を察した荒木は、吾一に「手本引き」の賭場での、カスリコの仕事を紹介するといわれます。

カスリコとは、賭場で客の世話や使い走りをして、わずかなお礼(カスリ)をめぐんでもらうという下仕事。行き場のない吾一は半信半疑ながら、荒木の言葉に何かを感じ取り、カスリコとして再び出向くことを決意します。

最初は先輩カスリコの金田の嫌がらせを受けたり、お使いをしくじったりとうまくいかない状況に怒りを覚えていた吾一でしたが、常連客であるコバケン(西山浩司)の引き立てや、料理屋で培った商売人の才覚も発揮し、少しずつ自身のカスリを増やしていきます。

そんなある日、吾一はコバケンが自殺したことを知ります。コバケンは賭博で抱えた巨額の借金で、自身の生活の中で追い詰められていました。

吾一には大きなショックでしたが、荒木とその舎弟・三島(金児憲史)から聞いた話で、コバケンのような賭場客の地獄を近くで見ることこそ、賭博から足を洗うのに必要だ、という考えが荒木にあり、自身に情けを掛けてもらっていたことを、改めて知ったのでした。

三年の歳月が流れ、賭博からはすっかり足を洗った吾一でしたが、かつて賭博の中毒となっていた吾一が、当時激しい勝負をした伝説の賭博師・寺田源三(高橋長英)と偶然に対面、すっかり忘れていた「手本引き」への思いを揺さぶられます。

しかしその一方で、荒木が組同士の抗争の始末で刑務所に入ったことを知ります。その荒木を気遣い、吾一は差し入れを送ることに。すると荒木から再び店を始めるようにとのメッセージを受け取ります。

再開の資金調達の前にはさまざまな出来事があり、なかなか前には進みませんでしたが、再び荒木の温情によりようやく開店資金の目途が立つことに。

そのことを妻の幸江(高橋かおり)、娘の佳代(掛水杏樹)に伝えると、二人は涙を流して大喜び。こうして開店に向けて希望も新たに歩み始めた吾一でしたが、ある日大きな事件が。

そして吾一は絶望の淵に立たされながらも、どん底の己の人生に勝つため、最後の大勝負に挑むのでした。