アメリカン・ニューシネマを代表する秀作の一本

映画史に残る伝説的なラストの“略奪愛”シーンで語り継がれたラブストーリー『卒業』。

作家チャールズ・ウェッブの同名小説大学を原作として、卒業したある一人の青年が抱える将来への空虚感、不倫、恋愛、結婚への思いといった複雑な思いや事情を斬新なアプローチで描いた作品です。

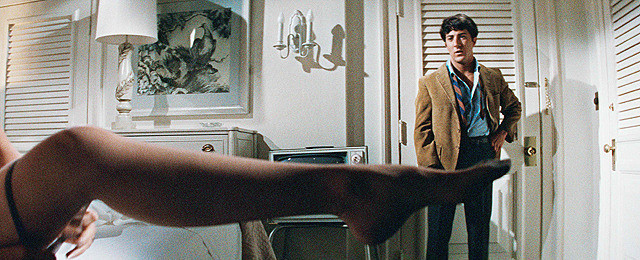

俳優ダスティ・ホフマンの出世作としても名高い映画『卒業』の魅力をご紹介します。

映画『卒業』の作品情報

(C)1967 STUDIOCANAL. All Rights reserved.

【日本公開】

1967年(アメリカ映画)

【原題】

The Graduate

【原作】

チャールズ・ウェッブ

【監督】

マイク・ニコルズ

【キャスト】

アン・バンクロフト、ダスティン・ホフマン、キャサリン・ロス、マーレイ・ハミルトン、ウィリアム・ダニエルズ、リチャード・ドレイファス

【作品概要】

将来に不安を抱えるエリート青年が、人妻と不倫の末にその娘と恋に落ちる姿を描いた青春映画。チャールズ・ウェッブの同名小説をもとに、当時ブロードウェイの人気演出家だったマイク・ニコルズ監督が作品を手がけました。

主役のベンジャミン役を演じたダスティン・ホフマンは、この作品で一躍スターダムに躍り出ました。また当時新人だったキャサリン・ロスがヒロインのエレーン、そしてミセス・ロビンソン役を演じたアン・バンクロフトをはじめ舞台経験者が多く出演しているのも本作の特徴。またサイモン&ガーファンクルが歌う挿入曲「ミセス・ロビンソン」「サウンド・オブ・サイレンス」「スカボローフェア」もこの映画で大ヒットを飛ばし、彼らの代表曲として今も歌い継がれています。さらに本作は第40回アカデミー賞で監督賞を受賞しました。

作品は1968年に上映されましたが、2019年6月には4Kデジタル修復版でリバイバル上映も行われました。

映画『卒業』のあらすじとネタバレ

(C)1967 STUDIOCANAL. All Rights reserved.

大学の卒業を機に家に戻ることになった、ベンジャミン・ブラドック(ダスティン・ホフマン)。大学では陸上部のスターで新聞部長も務めた彼は、友人親戚一同が集まった卒業記念パーティーで、人々に陽気に話しかける一方でどこか将来に希望を見出せないうつろな目をしていました。

そのパーティーで、父親(ウィリアム・ダニエルズ)の仕事のパートナーであるミスター・ロビンソンの妻ミセス・ロビンソン(アン・バンクロフト)と再会。彼女からの頼みにより車で彼女を家に送ったベンジャミンでしたが、自分の家に戻ろうとしたそのとき、彼女から思わぬ誘惑を受けてしまいます。

急にミスター・ロビンソンが帰宅したこともあり、一度はその場をごまかしたベンジャミンでしたが、結局その誘惑には勝てずある日、ミセス・ロビンソンに呼び出されてとあるホテルへ。さらに「経験はないの?」と挑発する彼女の言葉にも惑わされ、ベンジャミンは彼女と男女の一線を越えてしまいます。

そしてコロンビア大学大学院への進学を目前に、エリート街道を突き進みながらも目標を失ったベンジャミンの不毛な夏休みがおとずれる中、彼は夜ごとミセス・ロビンソンに誘い出され、消し去れない虚無感をごまかすかのように情事を繰り返します。

将来有望な若者として卒業パーティーではわが息子を自慢していた両親は、家ではずっと希望のない表情を見せるベンジャミンを心配し同時期に帰郷したミスター・ロビンソンの娘、エレーン・ロビンソン(キャサリン・ロス)をデートに誘えと勧めます。

エレーンはベンジャミンの幼馴染み。気の乗らないベンジャミンでしたが、両親とミスター・ロビンソンの勧めで一度きりのはずだったデートに出向くことに。

そこで彼はわざと天邪鬼な発言をし、彼女に嫌われるようにし向けますが、その態度に対しあくまでも誠実に返す一途なエレーンの性格に打たれ、徐々に惹かれていきます。そしてすっかり意気投合し、行くつもりなど全くなかった二度目のデートを約束してしまいます。

二度目のデートの当日、約束の場所に来たのはミセス・ロビンソン。彼女はあくまでもベンジャミンがエレーンのそばに近づくことを、影ながら反対していたのでした。

映画『卒業』の感想と評価

(C)1967 STUDIOCANAL. All Rights reserved.

映画史の中でも大きなムーブメントとして数えられるアメリカン・ニューシネマ、その代表的な作品の一つがこの『卒業』です。

多くの禁止事項を取り決めた検閲制度である「ヘイズ・コード」からの映画の解放を掲げるかのごとく、今見ても刺激的な表現を見せる『俺たちに明日はない』の公開から、このムーブメントは産声を上げたといわれています。

そしてこの『卒業』も、時代的な流れからみれば不倫を絡め巻き起こる男女のもつれという当時としては斬新な視点、そして斬新な表現で物語を描き、結果として「映画の解放」に大きな役割を果たす作品となりました。

ユニークなのは、当時から考えると表現に実験的な手法や方向性が用いられているように感じられ、その後の映画作りに大きな影響を与えるものとなった点であります。

物語としてはチャールズ・ウェッブ作の原作小説がベースとなっていますが、単純にラブストーリーとして見ても、ところどころに違和感のようなものが感じられます。例えばダスティ・ホフマンという俳優の起用。

ウェッブの原作小説でベンジャミンという青年は、どちらかというと端正な二枚目のイメージであるといわれています。実際に物語では学業優秀で、さらに大学生活では非の打ち所のない人物というのがバックグラウンドですから、ホフマンのイメージとは少し違うようでもあります。

また、ウェッブは本作の後日譚として2007年に『「卒業」Part2』(原題:『Home School』)を執筆しています。この物語は前作の11年後、ベンジャミンとエレーンの間に生まれた子供に対しての教育について学校とベンジャミンが対立、そしてこともあろうかベンジャミンはミセス・ロビンソンに学校長を誘惑させようと企てるというもの。

当初からそういった構想があったかどうかは不明ですが、この流れから考えるとウェッブの原作にはどちらかというとサスペンスやミステリー的な意向も感じられ、本作の「不倫を絡めながらも純愛を貫く」というラブストーリーとはかなり印象が異なります。そんな点からも、やはりあくまで原作をモチーフにしつつも、映画自体を独立した作品として成立させようとする強い意向も感じられます。

キャスティングに関しては、監督が舞台をメインに手がけていたマイク・ニコルズだけに出演者は舞台経験者で固められており、こうした点も『卒業』の先進的な作風が感じられるところであります。

また、単にシリアスな恋愛物語にせず、主題歌、挿入歌であるサイモン&ガーファンクルの『サウンド・オブ・サイレンス』と『ミセス・ロビンソン』を絶妙に切り替え音楽の効果を最大限に発揮している部分も、注目すべき印象的な演出であるといえるでしょう。

まとめ

(C)1967 STUDIOCANAL. All Rights reserved.

映画のラストシーンで、ベンジャミンがガラス戸を叩きながらエレーンの名を叫ぶ場面は本作の象徴的なシークエンスとしてあまりにも有名なものであり、今日までさまざまな方面で語り継がれています。

このワンシーンが本作のイメージを決定づけてしまったことは、まさに作品にとって両刃の剣となったといえるでしょう。

それは時代的なアイコンの一つとして作品が知られるようになった一方で、その印象があまりにも強過ぎて、作品に作り込まれたアクティブなアプローチが見過ごされる傾向にあります。

その意味では素直な思いで作品を見て違和感をおぼえる、その大切さを知ることができるという、映画の見方の一つを示唆してくれるような重要な作品であるともいえます。