戦後70年を過ぎ、外国映画の中には、アドルフ・ヒトラーやアウシュヴィッツを題材にした作品が多く製作され、次々に日本でも公開されています。

その中でも、『顔のないヒトラー』は、ちょっと物々しい邦題からは意外かも知れませんが、エンターテイメントな作風に仕上げられた娯楽作品。オシャレなラブストーリーも盛り込まれた、必見のスマッシュヒット作です。

今回は、ドイツの若きイケメン検事官が活躍する、『顔のないヒトラー』をご紹介します。

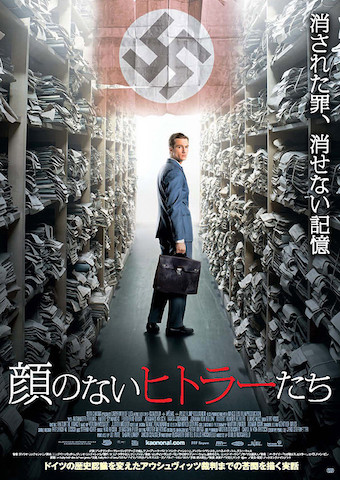

映画『顔のないヒトラー』の作品情報

(C)2014 Claussen+Wobke+Putz Filmproduktion GmbH / naked eye filmproduction GmbH & Co.KG

【公開】

2015年(ドイツ映画)

【監督】

ジュリオ・リッチャレッリ

【キャスト】

アレクサンダー・フェーリング、フリーデリーケ・ベヒト、アンドレ・シマンスキ、ヨハン・フォン・ビューロー、ゲルト・フォス、ヨハネス・クリシュ、ロベルト・ハンガー=ビューラー、ハンシ・ヨクマン、ルーカス・ミコ

【作品概要】

アウシュヴィッツで非人道的に強行されたホロコースト。その隠され続けていた事実をテーマに製作されたドイツ映画。この作品の特徴的に挙げられるのは、長く俳優活動をしてきた、イタリア・ミラノ出身のジュリオ・リッチャレッリが初監督を務めた点にあります。ドイツでの出来事をイタリアに出自を持つ監督が演出したこで、イタリア映画のような映画的な豊かさを魅せることに成功をしています。

映画『顔のないヒトラー』のあらすじとネタバレ

(C)2014 Claussen+Wobke+Putz Filmproduktion GmbH / naked eye filmproduction GmbH & Co.KG

1958年のドイツ。ある日、画家のユダヤ人らしき男が、学校の校庭で厳しく生徒指導をする教師から、柵越しにタバコの火を借ります。差し出された教師の特徴的な手に見覚えがあった男は、教師の顔に震えあがります…。

フランクフルトの検察庁に勤める、主人公の若き検事官ヨハン・ラドマン。父親のように理想的な検事官になりたいと使命感に燃えています。しかし、日々の仕事といえば、交通違反の裁判をこなしてばかりいました。

そんな彼に、交通違反をした女性のマレーネ・ウォンドラックは、裁きの温情を求めてきます。しかし、ラドマンは、「法は法だ」と罰金刑を下します。だが、マレーネには現金の持ち合わせがなく、嫌々ながら融通のきかないラドマンに借金をします。

一方で、検察庁の廊下では、ジャーナリストのトーマス・グニルカが、友人の元収容所に収監されていたシモンが、目撃した元ナチス親衛隊員が、違法に教職に就任していること猛抗議を検事たちにするのですが、誰ひとり取り合おうとはしません。

戦後から復興する中で、収容所の記憶は、もうすでに過去の出来事となり、若者たちの誰もが知る余地のない歴史の沈黙へと忘れ去られていたのです。しかし、日々の交通違反の裁判に飽きていたラドマンのみは、トーマスの話に興味を持ちます。尊敬する父親の「常に真実を」という教えに従うかのように調査を始めていきます…。

映画『顔のないヒトラー』の感想と評価

(C)2014 Claussen+Wobke+Putz Filmproduktion GmbH / naked eye filmproduction GmbH & Co.KG

『顔のないヒトラーたち』の原題は、『沈黙の迷宮の中へ(Im Labyrinth des Schweigens)』。「沈黙の迷宮」が意味するものは、1958年当時のドイツでは、誰もが人種差別のホロコーストが強行された、元アウシュヴィッツ収容所について公言せずいた事実を指しています。

尊敬する家族や親の世代が、戦時中に何をしてきたのか。また、そのことに口を噤んでいる姿を描きつつ、過ちを犯した親の世代と、それを引き継ぐ若者たちが、真摯に歴史の事実に向き合いながら、誇りを取り戻そうとすることが真の戦後復興ではないかと、問いかけたヒューマンドラマ。

また、この作品は、過去の過ちを指摘するだけではなく、娯楽的な豊かさが加味されて国際的な映画祭など評価も高く、「トロント国際映画祭」への出品や、「レ・ザルク・ヨーロピアン映画祭」では、観客賞と審査員特別賞の2冠を受賞した傑作です。

まとめ

(C)2014 Claussen+Wobke+Putz Filmproduktion GmbH / naked eye filmproduction GmbH & Co.KG

これがデビュー作となった、ドイツ在住でイタリア出身のジュリオ・リッチャレッリ監督。

その才能の豊かさは、物語の中で描いた事実の重圧と緊張感だけを前面に見せるのではなく、食事とお酒のあるシーンを様々に取り入れる事で、ドラマの緩急をつけて表現の豊かに満たされています。

また、ラドマンとマレーナの恋模様を粋な会話劇で見せるなど、イタリア人らしいエッセンスにあふれていています。ぜひ、ご覧いただきたいお薦めの1本です!