連載コラム「新海誠から考える令和の想像力」第8回

新海誠監督の新作『天気の子』は、これまでの連載で書いてきたとおり、果てしない「祈り」をもってかけがえのない「他者」とつながろうとする「愛」の物語でした。

それは、令和になっても見通しの悪い現代社会において、“子ども”たちが生き抜くために必要な倫理性と、“大人”になることへの疑問を提示するものです。

しかしその「子どもによる子どものための映画」は、大人からすると「なにが“大丈夫”なのか」とにわかには理解できないかもしれません。

そこで今回は、作品外でも精力的に発信をつづけている新海監督の言葉を確認することで、そのような大人の視点を見なおしていきます。

【連載コラム】『新海誠から考える令和の想像力』記事一覧はこちら

日本アニメの歴史を受けて

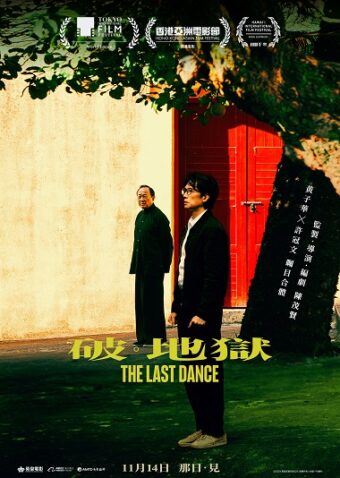

『CUT』2019年8月号(ロッキングオン)

「CUT」2019年8月号には、新海誠監督の1万字のロングインタビューが収録されています。

そこでまず注目すべきは、『天気の子』まで脈々と受け継がれている作品テーマを、日本のアニメーション史にからめて言及している箇所です。

新海:日本のアニメーションとかマンガにとって、“成熟”みたいなものはたぶんずっとテーマなんだと思います。「(機動戦士)ガンダム」のアムロもそうですし、「(新世紀)エヴァンゲリオン」のシンジくんはずっと大人になれないまま20年ぐらい続いていますよね(笑)。「CUT」P16

エヴァンゲリオンをはじめとする「セカイ系」の作品群は、「きみとぼくの関係」や「世界と直結する個人の運命」などの諸要素をもちますが、いずれも「成熟を志し挫折を経験する」という深層を共有しています。

そこをもっと掘り下げれば「日本の歴史」に突きあたり、戦後、大人たちは子どもたちがみるアニメーションに、“挫折への反省”と“成熟への期待”を込めていたとみてとれます。

その挫折の乗り越え方に、それぞれの作家の姿勢(個性)がうかがえますが、セカイ系の系譜のなかでは『天気の子』と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』(2009年)に、似た回答が確認できます。

【共通の回答】ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破

(C)カラー

同作では、それまで“ヘタレ”とみられていた碇シンジが、想いをよせる綾波レイを救うために大きく動きだします。

しかしその選択は結果的に、大災害「セカンドインパクト」につづく「サードインパクト」の引き金となってしまいます。

それでもシンジはこう叫ぶのです。

世界がどうなったっていい。せめて綾波だけは絶対助ける!

彼の上司兼保護者であるミサトも、こう言って行動をうながします。

あなた自身の願いのために!

これは『天気の子』の帆高が陽菜を取りもどすために“自分自身に祈る”よう求めたことや、須賀が警官を押し倒して帆高を陽菜のもとに行かせた姿と重なります。

新海:やっぱり「この人のために何かしたい」と思ったときに奇跡を起こしてしまうような瞬間をアニメーションで描けたら、それは自分の観たいアニメーションのひとつだなと思って。「CUT」P14

その“奇跡”と引き換えに、シンジの住む第3新東京市の海は赤く染まり、帆高の暮らす東京も水没します。

『君の名は。』の批判を受けて

(C)2016「君の名は。」製作委員会

『天気の子』は歴史的な文脈のほかに、同時代的なもうひとつの流れを引き継いでいます。

それは前作『君の名は。』(2016)公開時によせられた、このような批判に象徴されています。

新海:人々の願いなり恋心なりを一番大事なものとして、起きたはずの災害をなかったことにする物語であると。「CUT」P13

日本はいま「戦後」と「震災後」の2重の“その後”を背負う時代です。

前者の挫折を個の願いのさきに解消しようとすると、後者の集団的な意識がそれを抑圧しようとします。

制作者の立場から考えますと、『君の名は。』を「災害をなかったことにする」ためにつくるはずがありません。

しかしそのように受けとめられる共時的な意識が芽生えていることもまた確かです。

【異なる回答】シン・ゴジラ

(C)2016 TOHO CO.,LTD.

その点、『ヱヴァ:破』を経た庵野秀明監督は、「危機時には優秀な官僚が立ちあがる」という『シン・ゴジラ』(2016)を制作することで、歴史と現代それぞれの意識を昇華(あるいは回避)しました。

しかし、現実を直視すればそれこそ“ありえない”話であり、「挫折と成熟」の課題が解決されたとはいえないでしょう。

新海監督は『君の名は。』の批判を受けて、“これでどうだ”と言わんばかりに今度は「災害をあったことにする」物語を世に問うてきました。

それはより現実的な視座をもち、現代から逃げられない子どもたちに、自分も「大人」という枠に逃げることなく、日本のアニメを制作する者としてひとつの回答を示したい、という覚悟のあらわれです。

令和になって生まれた人はもちろん、今小学生ぐらいの子っていうのは別にもうそんなのは当たり前なわけですよ。「日本ってこういう場所でしょ」っていう気分で生きてるんだろうし、僕たちが右往左往してるのとは関係なく自分の生まれた場所のことをとらえていると思うんです。「CUT」P14

『天気の子』は、挫折の克服よりむしろ成熟のあり方をとらえなおそうとする映画であり、そこに新海監督が子どもに託して述べるような「令和の想像力」が垣間見れます。

「大人」から「他者」へ

(C)2019「天気の子」製作委員会

帆高(シンジ)が陽菜(レイ)を連れもどす、その選択には社会性がなく、大人として看過できない。

この種の意見に対して、新海監督はこう答えるでしょう。

新海:大人は実はそんなに大人じゃないということが誰の目にも明らかになってきちゃっている。(…)そうすると、じゃあ何をもって大人なんだと。(…)映画の中で須賀が「大人になれよ、少年」って言ったりはするんですけど、あれは若干クラシックな物言いだなあと思いながら言わせているところはありますよね。「CUT」P16

なるほど、では『天気の子』の大人たちはなにをしていたでしょうか。

軒先で雨宿りする帆高を蹴り飛ばしたのはだれか。陽菜をバイト先から追いだしたのはだれか。

陽菜に会うために、線路をひたすら走る帆高を、だれか止めようとしたか。

あらゆる物事に無関心でいる者たちと、ささいな出来事に運命を感じ、信じたその手を離さない者たち。

はたしてどちらの人生に、より期待を感じられるでしょうか。

新海:陽菜も「早く大人になりたいです」と言うんですけど、陽菜は単純に自立したいという気持ちでそう言っていて、その気持ちは眩しいとは思いつつも、自立とか大人というのが何を意味するかというのはあんまり明らかではないし、大人になることがゴールの映画でもないような気はしています。「CUT」P16

新海監督は「挫折と成熟」のゴールを「大人」に求めないかわりに、「他者」という存在に見いだそうとしています。

つまり成熟の目指す方向を、垂直にのびるような「自己の成長」ではなく、水平に広がるような「他者との出会い」に探しています。

きみにとっての大丈夫とは

(C)2019「天気の子」製作委員会

大人になりたい、というのはよくわからなくても、他者を知りたい、という渇望はだれにでもあります。

新海:(『天気の子』は)ラブストーリーに見えるんですけど、いわゆるラブストーリーじゃないとは思うんですよね。たぶん観客は、ふたりの恋の行方がどうなるかっていう視点ではこの映画を観ないと思う。(…)恋心に突き動かされて動いてはいるけれども、それは恋心というよりは、あの年代の人が初めて真剣に他者を知りたいと思う、自分じゃない人をすごく希求する気持ち。それがこの映画の中でのふたりの基本的な関係性だと思うんです。「CUT」P16

新海作品においては、他者を排除したさきにふたりの世界があるのではなく、他者を希求する最小単位として「きみとぼく」の関係が描かれているのであって、そこからセカイは無限に開かれていきます。(当然、「社会」とも出会う余地があります。)

他者が自分とは違う存在である以上、その探求にはゴールがありません。

そこでの挫折はむしろ、他者の“他者性”を教えてくれます。

そうすることで、ひとはどのような“成熟”の過程をたどっていくのでしょう?

陽菜は帆高への感謝の気持ちをこのように表現しています。

私ね、自分の役割みたいたものが、やっとわかった。

自分が自分であるためには、自分以外のだれかが必要であること。

「ぼくたちは、大丈夫だ」というラストの台詞は、ふたりが恋仲だから今後もわかりあえるという信念ではなく、お互いが違う存在だからこそ自分の役割を見失うことはないだろうという確信に基づいています。