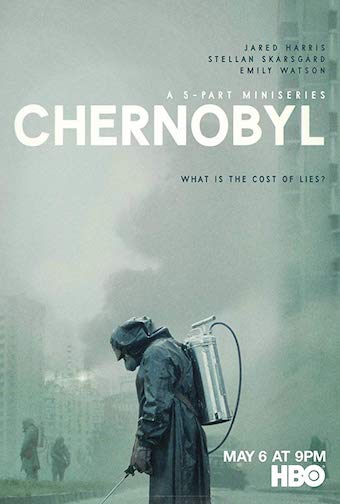

講義「映画と哲学」第11講

日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

第11講では、カール・ヤスパースの『真理について』、カントの『単なる理性の限界内の宗教』、ハンナ・アーレントの『エルサレムのアイヒマン』など複数の視点から「悪」の規定について解説。

その上で、これまでの講義でも取り上げてきたクシシュトフ・キェシロフスキが手がけたテレビシリーズ『デカローグ』の第5話「ある殺人に関する物語』の分析を試みます。

CONTENTS

「悪」をどう規定するか

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』(財津理・齋藤範訳、法政大学出版局、2008年)

前回、ドゥルーズが指摘する5つの実存のうち、「悪をなす者」について述べたところで、「悪をなす者」は、悪を積極的に選択するというより、悪にいたる非選択を余儀なくしているのだというように述べた。このような「悪」の規定はあきらかに不十分であり、「悪」を消極的にしか捉えていない。アリストテレスにまで戻れば、悪を知っていてなおかつ悪をなすものが「悪人」なのであり、無自覚に、あるいは無知から「悪」をなす例は、意図に反した行為の例として、「悪」の規定を免れてしまう可能性がある(『ニコマコス倫理学』)。「悪」を規定することは容易ではないが、今回は「悪の行為」の観点からそれについて考察してみよう。

悪の諸段階

カール・ヤスパース『真理について3』(濱田恂子訳、理想社、1999年)

悪(evil)は人間の行為の中でも、特に人間的な部類に属するものである。自然や動物について、ふつう悪を論じることはしない。自然や動物は悪を選択する自由をもっていないからである。悪は自由を有する人間に特有な行為である。ヤスパースは、大著『真理について』(1947年)のなかで、悪についてそれを段階的に説明する。悪の諸段階は、それぞれ悪が評価される視点に応じて示される。

① まず、悪を為すのは、人間のなかの「傾向性」である。傾向性は建設的なものと破壊的なもの、望ましいものと望ましくないもの、崇高なものと卑俗なものなどに区別される。それは自分を善と感じたり、悪と感じたりする傾向である。

② しかし、次に自分の欲望を悪とみなしたり、欲望に抵抗したり、欲望に屈して後悔したりするという現象を考えてみると、悪は傾向性自体のうちに存在するのではなく、欲望に抵抗するかしないかという点に、つまり自分の意志の弱さやくじけやすさのなかに存する。意志の弱さのなかではじめて、自分が善をなすのか悪をなすのかを知る。善や悪は最初からあるのではなく、人間の選択意志によって選ばれているのである。

③ これはカントに典型的な見方である。カントは、自分の自由な意志に従って、普遍的な道徳法則(「他者を手段としてではなく、目的として扱え」)に自分の格律(個人の原理)を適応させていくことが、善であると考える。それができないところに悪が生まれるのである。人間は善を行ない、適切な態度をとろうと考えるが、しかし自分に都合のいい理由だけで見せかけの善を行うとき、「悪」が私の格律のなかにとり入れられている。カントはこれを「根源悪」(das Radikalböse, radical evil)と呼んでいる。

④ さらに、道徳法則および善の妥当性までを否定するならば、人は意識的、積極的に悪を行うことになり、悪の度合いが高まる。意図的に嘘をつき、そこに快楽を見出したり、そこから利益を引き出したりする場合には、人は意識的に悪をなしている。意図して犯罪(窃盗・詐欺・強姦)や殺人を犯すことは、明確に悪を為すことである。殺人には絶対的な非対称性がある。その行為によって加害者は生き残り、被害者は二度と戻らないということである。殺人は人間の犯すもっとも大きな犯罪である。

⑤ 制約のない権力(「独裁」、全体主義体制)を手にすると、たいていの人は悪を欲するようになる。それゆえに古くから、権力はそれ自体で悪であるとか、「絶対的な権力は絶対的に腐敗する」と言われてきた。無制約な権力がなす悪は巨悪になる(拷問、虐殺、戦争犯罪、ジェノサイド等々)。

⑥ ヤスパースが言うには、小さな悪から兇悪に至るまでの諸段階は、その犯行から犯行者へ、犯行者のなかでの悪の根本的な本質へと目を向けてゆくにつれて現われる。犯罪は、社会的な善を構成するとされる「法律」に照らして評価される。犯罪者の悪は心の状態のなかで、感情や衝動のなかで告知されるが、それは彼らの性格のなかに存在する。悪の常習者(「悪人」)とは、悪を繰り返すことで、それを自分の性格のなかに組み込んでしまった者のことである。

⑦ ヤスパースによれば、悪の本質は、究極的には愛の欠如に、憎悪のなかに、絶滅への意志や虚無への意志(ニヒリズム)のなかに存在する。心理学的にはそれは「破壊衝動」である。憎悪や虚無への意志のなかで悪の本質を考えてゆくと、個々の人間の我意、利己心、エゴイズム、自己愛に突きあたる。悪がその根源を我意のなかに持つ限り、この我意のなかで悪の段階は絶対悪にまで進んでゆく。悪の源泉にあるのは、自己の享楽にかなったものを除いては、自分以外の他者や超越者のいかなる様態も承認しないという我意である。この悪は、極端な場合、自己自身をも破壊する行為という形態をとる。

根源悪の問題

カント『カント全集10 たんなる理性の限界内の宗教』(北岡武司訳、岩波書店、2000年)

さて、二つの重要な悪の規定、「根源悪」と「凡庸な悪」についてやや詳しく述べておこう。カントは『単なる理性の限界内の宗教』(1793年)で「根源悪」という語を導入した。根源悪とはもともと特殊なタイプの悪のことではない。カントが「悪」を修飾するために〈根源的〉(radikal, radical)という形容詞を使ったのは、この「悪」がいかに人間本性のうちに深く根づいているかを表現するためである。

根源悪とは、先に見たように、義務が要求することを行わず、道徳法則に従わない傾向のことである。すなわち、私が道徳法則に従い、もしくは道徳法則に違犯しないという制約のもとでのみ、すべての欲望に場を与えるという点に私の「善意志」が存在するのに対して、根源悪は私がこの制約の関係を転倒させてしまうことである。つまり、道徳法則が私の欲望や快楽を妨げないかぎりで道徳法則に従うというものである。これについては、「最も善良な人間」でさえ、自己愛に基づく動機を優先してしまいがちなのである。この点が、根源悪が根源的である所以である。「この悪は、すべての格律の根拠を腐敗させてしまうから根源的であり、同時に自然的性癖だから人間の力では根絶することもできないのである」(『カント全集10 たんなる理性の限界内の宗教』49頁)。この根源悪は文化的な人間に固有であり(「文化の悪徳」)、見かけはどんなに道徳的に見えても、また法に従っていても、実際には善をなしているわけではない。こうして、ケチだと思われないために人におごり、信用を得ようとして他人を手助けする等々が行われる。とはいえ、根源悪という概念それ自体が、根源悪を行う者の個々の動機や意図について教えてくれるわけではない。

「凡庸な悪」という新たな問題

ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン──悪の陳腐さについての報告【新板】』(大久保和郎訳、みすず書房、2017年)

他方で、ハンナ・アーレント(Hannah Ahrendt 1906-1975)が『エルサレムのアイヒマン』(1963年)で「凡庸な悪」(banality of evil)という概念を導入したとき、彼女にはある新たな「悪」のタイプが念頭にあった。その際、まず問われたのが、アドルフ・アイヒマンの犯行の意図と動機であった。アイヒマンはナチスドイツにおいて、ユダヤ人を絶滅収容所に送り込む鉄道輸送の最高責任者だった。彼は直接自分の手でユダヤ人を殺したわけではないが、彼が「命令書を書く」ことによって、大量のユダヤ人をアウシュヴィッツに送り込んだのである。そればかりか、アイヒマンは鉄道輸送の「効率化」に関して、自分の事務能力の優秀さを鼻にかけてさえいた。イスラエルが行った裁判でのアイヒマンの言い分は、自分には意志決定権はなかった、自分は上位の決定にただ従ったまでだというものである。

アーレントの観点は、ナチスの犯罪の全体はけっして「悪魔的なもの」ではなく、アイヒマンような「事務的な殺人者」が官僚的な几帳面さで執り行った、きわめて散文的で、陳腐な悪の巨大な集積だということである。この「凡庸な悪」は、近代の官僚制の中に胚胎され、20世紀の全体主義体制のなかに出現するまったく新しいタイプの「悪」である。「凡庸な悪」は、根源悪の概念にとって代わるのではなく、それを前提としている。「凡庸な悪」は、根源悪に巧妙に取り入り、誤った目的のために知性を狡知(悪知恵)としてしか使用しない。アーレントによれば、それは、むしろ「思考しないこと」(無思考性)によって可能になる。思考しないことと悪が共犯関係を結ぶのである。

ここにはもうひとつ重要なポイントがある。アリストテレス以来の哲学的伝統においても、一般的な道徳においても、悪を犯す者は悪しき動機を有していなければならないと考えられている。つまり行為が悪ければ悪いほど、それだけ動機もいっそう邪悪なはずだということである。アーレントはこの伝統的な信念が「凡庸な悪」には、通用しないと指摘する。自分に悪い動機がなくとも悪の行為がなされてしまう。まったく凡庸な人間が、置かれた状況次第では、巨悪の行為をなしうるのである。つまり、個人の動機づけや内面的心理によって犯罪の理由を判断することができなくなったのだ。

『デカローグ』第5話「ある殺人に関する物語」

参考映像:

クシシュトフ・キェシロフスキ『殺人に関する短いフィルム』(1988)

司法修習生のピョートルは弁護士になるための最後の面接試験にのぞんでいた。その頃、21歳の貧しい身なりの青年ヤチェックは、目的もなくクラコフの町をさまよい、度を越したいたずらを繰り返していた。カフェでヤチェックは、バックの中から一本のひもを取り出し、その長さや強度を確かめると店を出て、一台のタクシーを拾い、町外れの堤防まで車を走らせる。停車させたところで彼はタクシー運転手の首を後ろから締め、車から引きずり出し、石を振りあげてタクシー運転手を惨殺する。事件を担当することになったピョートルは、初めての仕事で死刑反対の熱弁をふるうが、ヤチェックには死刑が言い渡される。死刑執行の日、ヤチェックはピョートルとの面会を望み、かつて友人の過失で妹がトラクター事故で死んだこと、望まぬ都会生活を強いられたことを語る。そのあとで彼は、多くの刑務官に押さえられて絞首刑に処せられる。映画のラストで弁護士ピョートルは、車の中で「法を憎む」と一人叫ぶ。

悪の行為という観点から見た「ある殺人に関する物語」

(1)タクシー運転手と貧しい青年ヤチェックの一日は、それぞれ無関係に、だが競うように悪の行為を行っている。軽微な悪から、徐々に重い悪へと目を転じてみよう。まず、ヤチェックがクラコフの広場をふらついているときに、鳩に餌をやる老婆から注意され、腹いせに鳩を脅かして蹴散らした行為は、直接的な被害者はなく、動物への危害もない単なる悪戯である。

(2)一方、同じ動物に対する威嚇でも、タクシー運転手が二匹の小型犬を散歩させている婦人に向けて、不意にクラクションを鳴らした行為は、一匹の犬が驚いて逃げ出してしまったが故に、悪の度合いはやや高い。他者に直接的な被害が生まれるという点から言うと、タクシー運転手が乗車拒否を繰り返している行為は、明らかに意図して行っているので、かなり悪質である。最初、洗車中から待っていた夫婦を置き去りにしたのは、直前に若い娘から冷たくあしらわれたことに対する八つ当たりである。さらに、酔っ払いだと判断するや、すぐに車を出してしまい、公共交通の一端を担っているという職業意識はない。

(3)しかし、それ以上に直接的な被害を生む行為を行っているのはヤチェックの方である。ヤチェックはトイレで笑いかけた見ず知らずの男を、気に障ったというだけで男性便器の中に突き落としている。より罪が重いのは、橋の上から石のつぶてを落として通過する車に命中させていることだ。映画は事故が起こったことを、画面外のオフの音で伝えていた。ヤチェックには石を車に当てようとする明確な意図はなかったが、当たっても構わないという態度はあった。これは刑法上の「未必の故意」である。

(4)悪の行為を繰り返していたヤチェックとタクシー運転手の一日が一点で交差する。それは殺人の加害者と被害者としてである。観客はヤチェックが殺人のために用意した紐を、まず写真屋で目撃し、再度カフェでもそれを見て紐の使いみちを予感する。タクシー運転手なら誰でもいいという通り魔的な殺人であったが、犯罪自体には明らかな計画性がある。しかも、彼には直接的な動機がない。妹をトラクター事故で死なせてしまった自責の念と都会での疎外感がその理由のように見えるが、厳密な意味での「因果的な説明」は困難だ。言ってみれば、殺意は明確にあるのに、動機が極めて曖昧だという殺人である。これには後でもう一度立ち返ってみる。

(5)ふつう悪として指摘されることはないが、人間にとってやみ難い傾向としての「根源悪」は意外なところにある。ピョートルは見るからに誠実で熱意にあふれた青年弁護士である。弁護士としての初の仕事が、殺人を犯したヤチェックの弁護であった。最初から重犯罪を扱うことでピョートルは意気込み、裁判長からも「出色の出来だった」と褒められるほどの熱弁を振るう。しかし、刑が死刑と決まるや、電話口で妻に「完敗だよ」と落胆の気持ちを伝えている。彼はあくまでも被告人のために弁護していると信じているだろうが、客観的に見るなら、彼は他者のために奉仕すべき職業の「自己の成功」にこだわっている。ここに職業的な成功への欲求という自己の格率が道徳法則に優先するという根源悪が見て取れる。

(6)映画ではもう一つの殺人が描かれている。国家による死刑である。いまだに死刑に対して「必要悪」という言葉が使われるが、なぜその悪が「必要」であるかの説明にはたいてい失敗する。やらなくとも済む「余計な」行政行為だからだ。映画は死刑を執行する刑務所長、刑務長、一番下っ端の刑務官たちの行為をつぶさに追っているが、国家装置によって上意下達される殺人が、いかに最下部の者たちにとって、ストレスになるかが克明に描かれる。彼らとは違って、国家装置の中間にいる刑務長の行動は「事務的な殺人者」のタイプ(「凡庸な悪」)をよく表している。彼がこの行為を密かに楽しんでいるとするなら(絞首台のチェックをひとり黙々と行うあたりに顕著だ)、それをわれわれは「根源悪よりも根源的な悪」と呼ぶことができるだろう。必要悪というまったくの偽善を盾にして、悪の行為を楽しんでいるとするならば。

(7)この講義でこれまで3回取り上げた「デカローグ」シリーズは、一度も言及しなかったが旧約聖書の「十戒」を元にして構想されている。デカローグ(Decalogue)とはまさにモーセの十戒のことである。スラヴォイ・ジジェクは、『デカローグ』の各話が、モーセの十戒のどれに対応しているかという問題は厳密に考えられねばならないと言っている。第5話はもちろん「汝、殺すなかれ」が念頭に置かれている。しかしジジェクは、すでにこの講義でも取り上げた(*第7講参照)「第6話 ある愛に関する物語」の「汝、姦淫するなかれ」をこの第5話と密接に関係づける。ジジェクの解釈では、第6話のトメクと第5話のヤチェックは瓜二つなのだ。第6話が示していたのは、トメクのマグダへの愛の衝動は、簡単に殺人への衝動へ変じるものであって、たまたまトメクにおいては、その衝動が自己へ向かってリストカットの形をとったということである。ヤチェックの方は、「愛の欠如によって、だが、愛を得ようとするある(倒錯した)方法として」(Zizek, p.115)殺人を犯すということになる。ヤチェックの犯罪は、所有物を持たず、社会的紐帯も失った、その意味で「失うものがない若者」が衝動的な殺人を犯す(多くの場合、不特定多数の人間を対象にして)という、極めて21世紀的な殺人の遠い原型のように思われる。しかし、ヤチェックに典型的に見られる衝動殺人は、本質的には「愛の欠如」に根ざす悪が、究極的な社会的疎外にあって「選択できない者」(第5の実存類型*第10講参照)に侵入してくる現象であろう。このような「悪」をなんと名付けたらいいのだろうか。あるいは、これさえも「悪」と規定するのはいかにも哲学の傲慢のように響くだろうか。

文献一覧

カール・ヤスパース『真理について3(ヤスパース選集)』(濱田恂子訳)理想社、1999年

カント『カント全集10 たんなる理性の限界内の宗教』(北岡武司訳)岩波書店、2000年

ハンナ・アーレント『エルサレムのアイヒマン──悪の陳腐さについての報告【新板】』(大久保和郎訳)みすず書房、2017年

ヨッヘン・フォン・ラング編『アイヒマン調書──ホロコーストを可能にした男』(小俣和一郎訳)、岩波現代文庫、2017年

Slavoj Zizek, The Fright of Real Tears, Krzysztof Kieslowski between Theory and Post-Theory, bfi Publishing, 2001.

田辺秋守プロフィール

(C)Cinemarche

日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。

早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。

著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。

『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。