連載コラム「偏愛洋画劇場」第14幕

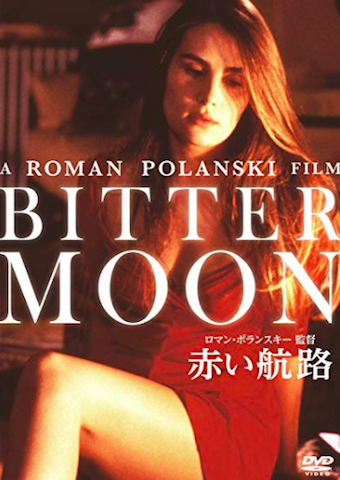

今回の連載コラム「偏愛洋画劇場」は、ロマン・ポランスキー監督による作品『赤い航路』(1992)です。

フランスの作家パスカル・ブリュックネールによる小説『Lunes de fiel(直訳:苦い月) 』を原作とする男女の衝撃の愛憎劇について、ポランスキー監督作品に見受けられる特徴などを詳細に解説していきます。

映画『赤い航路』のあらすじとネタバレ

イギリス人の夫婦、ナイジェルとフィオナが結婚7年目の記念として豪華客船に乗っているところから物語は始まります。

2人は教養があり品性があるカップルですが、最近は新鮮味がなく、今回は心機一転する為の旅行でもありました。

イスタンブールに向かう途中、甲板で海を眺めていた2人は、船酔いしている若く美しい女性と出会います。

トイレに行き女性を介抱するフィオナ。女性2人を待つナイジェルにインド人の男性が会釈をして通り過ぎます。

この作品の主要登場人物は4人。異常なカップルと彼らに巻き込まれる普通のカップル、4人と反した存在として描かれるのがこのインド人の男性と連れている小さな女の子です。

原題Lunes de fielの直訳は『苦い月』

支配と服従の関係を楽しみ、相手の自己を全面否定することなんて当たり前。ミミが髪型を変えれば「隣の犬のようだ」と嘲り、他の女性と関係を簡単に持つオスカー。

帰ってきたミミも1人では何もすることができないオスカーを長時間浴室に置き去りにしたり、目の前で他の男性とことを始めたりと復讐します。

倒錯的な性描写と憎悪と愛情が入り混じったオスカーとミミの関係は、観ているこちらが辟易し疲弊するほど過激なもの。本作のテーマの1つは“愛と憎しみは背中あわせ”ということです。

原題は『Bitter Moon』。蜜月のハネムーンとかけて“苦い月”とした、皮肉に満ちたタイトルになっています。

イギリス人の真面目な夫婦、ナイジェルとフィオナも倦怠期を迎え、“苦い月”状態。そんな2人に介入するのが蜜月も苦月もオスカーとミミというわけです。

また燃え上がるように激しく、血とともに終わる愛の旅路はまさに邦題の『赤い航路』そのもの。

映画では原題通り、月が象徴的に使われています。

映画冒頭、船中から丸い窓をまるで月に見立てるように映し、その窓からは海が覗いています。

容器に水が注がれているように見えるショットはカップルたちの感情がなみなみと詰まっているよう。ラストを飾るのは満月のショットです。

オスカーとミミの物語は、彼らの死をもって完全な形=満月になった、とでも言うようにです。

実は原作は映画と大きく異なり、オスカーとミミがしぶとく生き残るのです。なぜポランスキー監督が2人の死という形に結末を変更したかは、のちに考察します。

名匠ロマン・ポランスキー監督と魔女

『赤い航路』はポランスキー監督らしさが前面に出ている作品と言えます。

彼の作品に登場するテーマ、それは“魔女”です。

ポランスキー監督の今までの作品『テス』(1979)や『死と処女』(1994)『ナインスゲート』(1999)や、近年の作品『毛皮のヴィーナス』(2013)、またシェイクスピアの悲劇『マクベス』(1971)にそれはみられます。

主人公の人生を狂わせる魔女的な存在がいつも登場するのです。

しかしこの魔女的な女性をただ恐ろしく描くのではなく、劇中のオスカーの台詞にもあるように“崇拝する存在”として扱っているところも特徴です。

『毛皮のヴィーナス』では劇作家の男の元に現れた女性が彼の誤りを訂正し、真の望みを見せるという魔女と女神の二面性を兼ねた存在として登場します。

『赤い航路』でもそんなポランスキー監督のマゾヒズムが匂い立ちます。

自称とはいえ作家のオスカーにとって、ミミは突如現れたミューズのような存在。ミミを演じるのはポランスキーの3番目の妻であり、彼の作品で鍵を握る運命的女性を多く演じてきたエマニュエル・セニエです。

知られているようにポランスキー監督の2番目の妻で女優のシャロン・テートは1969年、マンソン・ファミリーによって殺害されました。

この凄惨な出来事の後から、ポランスキー監督の作風は、“魔女”を多く扱ったものへと変化し始めます。

監督にとって妻の殺害事件とその存在は自身を憔悴させると共に創作意欲に欠かせない、一連をひっくるめて“魔女”のような存在であるのかもしれません。

マンソン・ファミリー事件と自身も少女強姦の嫌疑をかけられアメリカを脱出したポランスキー監督。

彼はパリに移住します。それは『赤い航路』のオスカーそのものです。

そして出会ったのは、エマニュエル・セニエ/ミミ。

実生活でも妻を殺された監督が自身が重なるキャラクターに「愛に貪欲だった」と言わせ、ミューズでもある妻を殺し自分も死に、また彼女の役を現在の妻に演じさせるとは、計り知れない芸術家の創作にかける魂を感じさせます。

劇中で自らの手で妻を葬り、物語を完結させることによって、監督は心情に1つピリオドを打ったのかもしれません。

映画『赤い航路』の結末の意味とは

『赤い航路』は皮肉的で、しかし“美”が満ちた映画です。

自称作家のオスカーは時折作品を書いてはいるものの全く売れず、女遊びに興じる一方。ついには1作品も出版することなく自死してしまいます。

本作が想起させるのは戯曲を原作にしたデヴィッド・クローネンバーグ監督による映画『エム・バタフライ』(1993)。

東洋の女性に幻想を抱き恋に落ち、しかし自分の愛さえも実は儚い幻のようなものであったことに気がつき、彼の東洋への幻想の象徴、オペラ『マダム・バタフライ』蝶々夫人を名乗り愛を体現して主人公は死を遂げます。

『赤い航路』のオスカーは1つも作品を世に送り出すことはできませんでしたが、ミミと辿った道のりは物語よりも壮絶です。

彼がミミを殺害し自害する前、オスカーとナイジェルはミミとフィオナが抱き合って眠るところを目撃します。

「フィオナは天啓だったよ」オスカーの言葉通り、彼らが一ミリも入る隙間のない彼女たちの姿は究極の“美”そのもの。

ミミはオスカーが望んでいることを心では分かっていたのでしょう。

自分が到達することのできない極地を突きつけられ、何も生み出すことはできなかったけれど自分たちにピリオドを打ち、1つのラブストーリーをナイジェルとフィオナに残して死んでいく…。

原作とは違い、愛を体現したオスカーの姿は悲劇的で皮肉的、しかし創作者の苦悩が詰まった美しい描写と言えます。

まとめ

激しく愛し合っては憎み、傷つけあい、それでも離れることができず、地獄の果てまで突き進む…観ているこちらも疲弊するほど壮絶なナイジェルとミミの愛憎劇は、愛という概念、その極致について考えさせ、人が持つ欲望の姿に震え上がらせます。

ポランスキー監督の執念と嗜好が詰まった、10年以上経った今も刺激的な本作『赤い航路』。エネルギーを存分にためて、お楽しみください。

次回の『偏愛洋画劇場』は…

次回の第15幕も、愛してやまないオススメの偏愛洋画をご紹介します。

お楽しみに!