連載コラム「偏愛洋画劇場」第9幕

今回ご紹介するのは第65回カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞、第85回アカデミー賞外国語映画賞を受賞した作品、ミヒャエル・ハネケ監督による『愛、アムール』(2012)です。

『ピアニスト』(2001)では抑圧された中年女性の欲望を、『隠された記憶』(2005)では人間の心のやましさからくる凶暴性と生活に無意識に潜む偏見を、『白いリボン』(2009)では独裁が生まれる社会を描いたハネケ監督。

本作で取り扱うテーマは“愛”。

老夫婦の介護とその最期を綴った本作は果たしてタイトル通り“愛”の物語と言うことはできるのか。作品のモチーフに注目しつつ考察していきます。

映画『愛、アムール』のあらすじ

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

物語はとあるアパルトマンに消防隊員がやってくるところから始まります。

ガムテープで密閉されたベッドルームをこじ開けると、そこには花々に囲まれて身を横たえている1人の老女の姿。

仲睦まじく暮らす老音楽家夫婦アンヌとジョルジュへの異変は、アンヌに起こった発作という形で訪れました。

食事の席でジョルジュの言葉にアンヌは突然全く反応しなくなり、少し経つと元どおりになっていたもののその出来事を彼女は覚えていなかったのです。

検査の結果アンヌの病が発覚しますが、手術の後遺症で麻痺が残ってしまいます。

病院で過ごしたくないというアンヌの願いを受け、ジョルジュは自宅で介護をして共に過ごすことに決めます。

しかしアンヌの状態は悪くなる一方。自宅にやってきた看護師もジョルジュははねつけ、娘のエヴァにもアンヌの姿を次第にさらさなくなり、2人はアパルトマンの閉鎖的な環境で徐々に追い詰められていきます。

最後にジョルジュが選んだのはアンヌの安楽死でした。

遺書を書きながら眠りに落ちたジョルジュがふと目覚めるとそこには以前のアンヌの姿。

家事をするアンヌに促され部屋を出る2人。

様子を見に来た娘のエヴァが無人の部屋にやってくるところで、幕を閉じます。

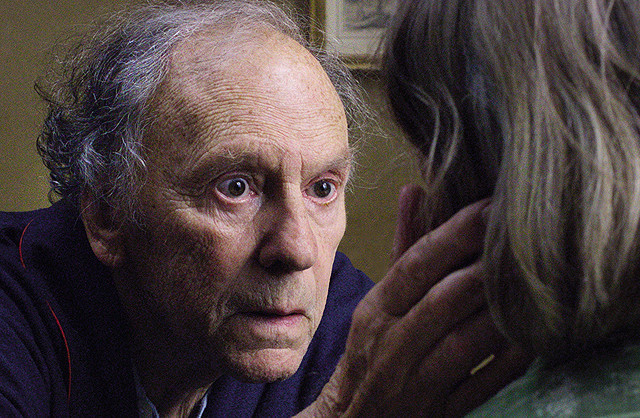

ジョルジュを演じるのは『男と女』(1966)や『狼は天使の匂い』(1972)のジャン=ルイ・トランティニャン。

アンヌ役は『二十四時間の情事』(1959)や『トリコロール/青の愛』(1993)で知られるエマニュエル・リヴァ。

そして『ピアニスト』で主人公を演じたイザベル・ユペールがエヴァを演じています。

記号論としてのいくつかのシンボル

この映画のシンボルの1つは鳩

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

2人が暮らしている家に鳩が舞い込んでくるシークエンスが2回あります。

1回目、窓からやってきた鳩を見つけるとジョルジュはすぐに追い返します。

しかし2回目、ジョルジュは窓を閉めて部屋の奥に追い込み、捕まえて毛布で包み撫でさするのです。

切迫した2人の生活は全てが終わる=安楽死を持ってしか“平和”を手にいれることができませんでした。

鳩はジョルジュはアンヌの安楽死という平和の形を受け入れたということ、また外からの接触を完璧に絶ったということの暗喩でしょう。

娘のエヴァにも会わなくなり、アンヌの部屋に鍵をかけて人目に当たらないようにし、また看護師もジョルジュは追い出してしまいます。

この看護師がアンヌに虐待をはたらいていたのか、ジョルジュが難癖をつけたのか、看護師を追い出す経緯は省略するため私たちは知ることができません。

しかし、ジョルジュは自らの手で自分たちを閉鎖的な空間へ追い込んでいったのです。

2つ目のシンボルは水

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

冒頭、蛇口の水を出しっぱなしにしたのはジョルジュ、それを止めるのはアンヌ。アンヌの命を止めたくないジョルジュと、もう人生は十分だと思っているアンヌの心情が表されています。

アンヌの状態がより悪くなるにつれ、ジョルジュの心情も深刻に変化していきます。

自分の頭や心の中を整理するために書き綴っていた日記にも、彼はありのままを語れなっていくのです。

ジョルジュが見た水浸しの廊下で何者かに口を塞がれる悪夢、口を塞いた手は明らかに男のもの。

ジョルジュを追い詰めているのはジョルジュ自身なのです。

エゴと依存

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

ハネケ監督はジョルジュに感情移入をさせません。

物語は2人の最期から始まっているため、鑑賞者はジョルジュとアンヌがどうなるかという結末ではなく、なぜ2人が死を選んだのかという過程に興味を向けられます。

長回しのショットが多い本作ですが、冒頭の食事中にアンヌが反応しなくなってしまうシーンは2人の顔が違うショットで分断して映されます。

これは今まで同じ速度で歩んできた彼らの間に障害、溝が生まれていくことを表しています。

ジョルジュとアンヌは共に依存しています。

しかし身体的に依存せざるをえないのは介護される側のアンヌですが、精神的に依存しているのはジョルジュ。

自分がいなければ何をするにもままならないアンヌの介護をし、必要とされることにジョルジュは存在意義を感じているのです。

看護師を追い出し、娘にも深刻な状態を明かさず、自分で全てを抱え込もうとするっジョルジュ。

しかし、アンヌは自立心があり、自分で動こうともし、ジョルジュの関与を時にはねのけます。

自分に依存してくれない妻への怒りは暴力という形で現れます。

最初は穏やかな風景が映されている絵画のショットも、進むにつれ嵐や断崖絶壁の絵へと変わります。

最後は妻の想いを汲み取り、安楽死という形でピリオドを打つジョルジュ。アパートの管理人はジョルジュの介護を見て、「あなたを尊敬します」とジョルジュに告げます。

愛の恐ろしいところはその言葉の前ではどんなことも尊く感じられるところです。

しかしエゴのぶつかり合いを、依存心を、“愛”と一括りに呼ぶことはできるのでしょうか。

痛みや苦しみも包括するものが愛、しかし2人だけの空間で彼らにしか理解することのない結末を迎えたジョルジュとアンヌの姿は愛の極地であり、私たちはそうだと信じるべきなのかもしれません。

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

まとめ

(C)2012 Les Films du Losange – X Filme Creative Pool – Wega Film – France 3 Cinema – Ard Degeto – Bayerisher Rundfunk – Westdeutscher Rundfunk

ミヒャエル・ハネケ監督は人間が表に出すことを望まない、潜めている心の暗部や本質を容赦なく突きつけます。

鑑賞後に感じる重苦しさは、いつか私たちも直面するかもしれない試練への備えへ繋がっているかもしれません。

最も尊く、最も難しい概念を描いた『愛、アムール』今一度ご覧になってみてください。

次回の『偏愛洋画劇場』は…

次回の第9幕は、フィリップ・ガレル監督の『愛の残像』をご紹介します。

お楽しみに!