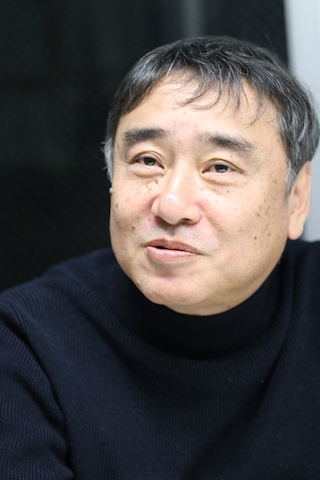

連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第62回

こんにちは、森田です。

今回は、2021年10月8日(金)に新宿武蔵野館ほか全国ロードショー公開された映画『草の響き』を紹介いたします。

『海炭市叙景』(2010)、『そこのみにて光輝く』(2013)、『オーバー・フェンス』(2016)、『きみの鳥はうたえる』(2018)に続く、佐藤泰志の小説、5度目の映画化。原作や佐藤の人生を追いながら、映画独自の「3つの視点」を提示しテーマを考察していきます。

映画『草の響き』のあらすじ

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

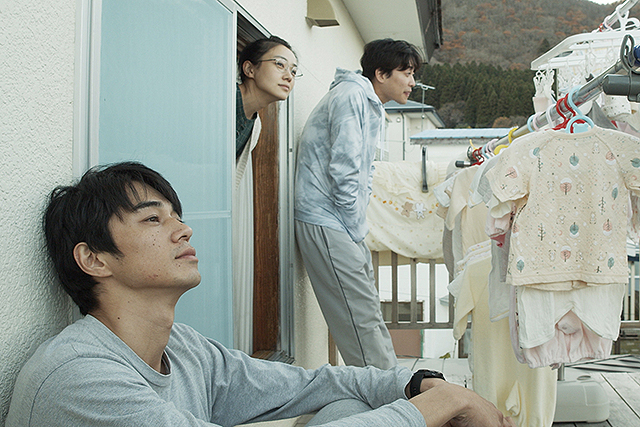

東京の出版社に勤めていた和雄(東出昌大)は、精神のバランスを崩し、故郷の函館に妻・純子(奈緒)と一緒に戻ってきました。

しかし状態は悪化の一途をたどり、ついに身動きがとれなくなった和雄は、昔からの友人の研二(大東駿介)に相談し、精神科に連れて行ってもらいます。

診断は自律神経失調症。運動療法として毎日ランニングをするように指示されます。和雄は休職し、毎日、同じ場所を走り始めました。

和雄の心は徐々に落ち着きを取り戻してく一方で、判で押したような生活に、今度は純子が孤独な悩みを抱えていきます。

純子には和雄以外に頼れる存在がいないなか、妊娠が判明し、期待と不安が同時に高まっていきます。

妻=純子の視点

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

まず、原作には妻が出てきません。

映画化により妻の視点が加えられたことは、和雄の行為や本作のテーマを考えるうえで重要な意味をもっています。

これには佐藤泰志の人生が反映されており、『草の響き』の発表から半年後、妻が2人目の子どもの出産を控えていたころに自殺未遂をしたという経緯があります。

また、斎藤久志監督の生活の影響も伺えます。本作の脚本を担当した加瀬仁美とは夫婦であり、シナリオを書いているときちょうど妊娠中だったそうです。

そんな“妻”が作中に登場したことで、夫を客観的に観察し、ともすれば独りよがりの世界になりかねない原作に、リアリティや説得力をもたらすことに成功しています。

つまり、傍から見た行為によって、当人たちの心理を巧みに描写しています。

たとえば朝食の際、スープを温めてから飲むよう言われたのに、そのまま口をつける夫。

洗濯物を自分のだけ取り込み、雨のなか走って帰ってきた夫。

トイレで立って小便する夫。

このように、家事をしない(できない)和雄への冷静な目が各ショットに重ねられていきますが、その最たるものは「妊娠判明後に目の前で煙草を吸う夫」でしょう。

一つ一つの場面は、函館の街並みとあいまって、静かに、美しく、淡々と続いていくなか、だんだんと離れていく純子の心が物言わずとも確認できます。

“狂ったように走っている”と見ている純子に対し、“狂わないように走っている”と考えている和雄。

これが妻の視点によってあぶり出された決定的な差、あるいは溝であり、画としても基本的に視線が合わないよう演出されています。

分身=彰の視点

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

つぎは、和雄の内面でなにが起きているのかをみていきます。

彼は黙々と走るだけですが、その道で出会った人々に自己の心理が投影されています。

あるときから、広場で戯れる高校生が和雄を追いかけ、並走するようになります。

そのうちの1人の彰(Kaya)は、函館に転校してきたばかりで、周囲から孤立していました。

スケートボードで街を走るのを日課とするなかで、和雄の日常と交わります。

スケボーを滑らかに転がす彰と公園を走る和雄が、移動撮影で同一のロングショットに収まる瞬間は実に象徴的です。

この邂逅は、彼らとの交流の起点となるだけでなく、時空を超えた出会い、すなわち「函館に帰ってきた自分」および「過去からやってきた自分」との再会になっています。

いわば彰は和雄の影であり、走ることで鍛えた肉体(意識)が押さえ込んでいる精神(無意識)を代弁する存在です。

つまり彰の行為を観察すれば、和雄の状態も推察することができます。

彰は不登校の経験がある弘斗(林裕太)とその姉の恵美(三根有葵)と関係を深めていくのですが、これも「和雄-研二-純子」の関係と相似をなしています。

研二(弘斗)とは遊び、純子(恵美)には精神的なケアを求める和雄(彰)。この三角形で彰がどのように走る=滑るかが、和雄の行く末を占っています。

そして彰は、岬から海に飛び込むという選択をします。

スケートボードという足

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

前述したとおり、本作で際立つ移動撮影やロングショットは、スケボーによって成り立っています。

その水平運動は無軌道で危険と隣り合わせにみえますが、あてもなく滑り続けることで、どうにか生き延びているのだとも感じられます。

逆にその動きを断つのが、垂直方向への移動です。彰は自分を疎む同級生から、巨大な岩から海へダイビングすることを求められ、何を思ったか行動に移してしまいます。

正確な理由はわかりません。ただ、スケボーを足としていた者にとって、その運動と対立する「飛び込み」がどんな意味を持つのか、比喩的にも現実的にも理解していたはずです。

その後、彰の死を弘斗から聞かされた和雄の軌道も狂い始めます。

これも原作にはない点ですが、佐藤泰志と同じく、もうすぐ子どもが生まれようとするときに、自殺未遂をするのです。

原作者=佐藤泰志の視点

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

ここでもう一度、本作が意識している佐藤泰志の実体験を振り返ってみます。

印刷所で活字を拾う生活のなか神経衰弱に陥った佐藤は、仕事を休んで走り始め、日ごとにその距離を伸ばしていきます。

「走る作家」といえば、村上春樹も有名です。佐藤とは同い年で『草の響き』が発表された1979年、村上は『風の歌を聴け』で文壇デビューを飾りました。

作家としての歩みも、政治闘争に対する姿勢も異なるふたりですが、「走る」という接点で比較できるかもしれません。

彼らはいったい、走りながらなにを見ていたのでしょうか。

村上はエッセイ集『走ることについて語るときに僕の語ること』で、このように述べています。

走っているときに頭に浮かぶ考えは、空の雲に似ている。いろんなかたちの、いろんな大きさの雲。それらはやってきて、過ぎ去っていく。でも空はあくまで空のままだ。

この考えは、やがて人生への構えにも及んでいきます。

だから僕としては今のところ、細かい判断みたいなことはあとにまわし、そこにあるものをあるがままに受け入れ、それとともにとりあえず生きていくしかないわけだ。ちょうど空や雲や川に対するのと同じように。

和雄も当初、医師から“もっと良くなる”などと声をかけられるたびに、ゴールはどこなんだといらだちを募らせていました。

佐藤が走りながらたどり着いた場所はこちらです。原作の彼(和雄)をとおして、こう語らせています。

走りながら時々、どんどん悪くなっていて、まっしぐらに狂人に向かって突き進んでいるような気のする時がある(…)もし僕が時々、思ったり感じたりするように完全におかしくなって、病室に閉じ込められても後悔しないよ。

そして、“それも僕の生命のひとつの軌跡には違いないのだから”と、原作内でラストスパートをかけるのです。

映画ではこの姿勢の真価を問うかのように、物語を展開してみせます。

では実際に狂わせてみよう、病室に閉じ込めてみよう、それでも生命の軌跡が感じられるのか? といわんばかりに、和雄を閉鎖病棟に導きます。

同じ時代を駆け抜けた同世代の作家を比較するのであれば、“あるがままに受け入れ”た結果にも陰と陽があり、たとえ陰であっても視界を開けるのか? という問いになるでしょう。

純子はついに東京に戻る決心をします。そうとは知らずに、じきに出られそうだと留守番電話にメッセージを残す和雄。

病院の窓の外には大海原が広がり、誘われるように表に出た和雄は、看護師の隙をついて走り出します。

水平・垂直の座標を解体する走り=脱走が切り開く新たな地平。草を踏みしめる音は命の鼓動のように聞こえ、確かに生の軌跡を描いていきました。

「草の響き」を聴け

(C)2021 HAKODATE CINEMA IRIS

斎藤監督は公開初日の舞台挨拶で、“東出昌大が佐藤泰志になっている”とその演技を評価しました。

愚かな男、弱さを隠せない男が、不器用な手で必死に希望を手繰り寄せようとする姿を演じさせたら、近年で一番の俳優かもしれません。

プロデューサーからの唯一の注文は、“アメリカン・ニューシネマみたいにしてほしい”ということだったそうですが、主人公の生死は問わず、ただ生への渇望を強く感じさせる点で、その精神を受け継いでいるといえます。

人生は積み重ねではなく、折り合いをつけて水平に滑っていければいい。その軌跡のすべてを受容しようじゃないか。

こんな姿勢を「人が走る」のではく「草が響く」という表現で示しているのが秀一です。

同い年の作家が“風の歌”を聴いていたころ、“草の響き”に耳を澄まし懸命に生きようとした作家がいたことを、本作は教えてくれます。