連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第8回

(C)Disney

こんにちは、森田です。

夏の甲子園がはじまり、全国の若き高校球児たちが頂点を目指して白球を追いかけています。

その姿は野球に縁のない人々の胸さえも熱くし、2018年で100回目を迎える歴史で数々の名場面を生みだしてきましたが、TV画面に「運動中止」の注意を促しながらの試合は不安を覚えますし、本当に一握りの選手だけがプロに進むことを考えると、それぞれの「祭りのあと」を想って寂寥感も押しよせます。

いうまでもなく人生はつづきます。野球の「プレー時間」と日常を「生きる時間」を比べた場合、どちらがより長いかは明らかでしょう。

今回は、1つの「舞台(野球)」を1度降りた人物が「人生」に出会う物語として、映画『オールド・ルーキー』(2002)と『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)を取りあげ、生をまっとうするに必要な姿勢を探ってみようと思います。

CONTENTS

映画『オールド・ルーキー』(2002)

映画『オールド・ルーキー』は、高校で教師をしていたジム・モリス(デニス・クエイド)が35歳にして入団テストに挑戦し、メジャーリーグのマウンドに立った実話を基につくられました。

ジムは教鞭をとる傍ら、野球部の監督を務めており、大敗を喫しつづける部員たちをこのように叱責します。

「お前たちは、ほとんどの者が卒業後この町に残り、ここで就職し、所帯を持ち、年を取る。それはそれで幸せだ。多くの人がそうしている」

これは日本の高校野球にも言えることでしょう。

ジムが「もっと何かをつかみたいなら、全力を出して真剣に戦え」と訴えると、「どんなにがんばったって特待生にはなれない」という返事が。

「進学の話じゃない、生きる姿勢の話だ。夢を持てと言ってる」

ジムはまさしく「生き方」の問題として、野球をとらえていました。しかし生徒たちはまだ納得がいかないようです。

「監督こそ、夢を持ってるの?」

この言葉を突きつけられたとき、ジムは自身の姿勢を見直すことになりました。

多くの野球選手が再起をかけた「トミー・ジョン手術」

「足首の腱を肩に移植したんだ」

幼い息子が、父親に代わってダイナーの常連客に答えたセリフです。

そう、ジムは元野球選手で、マイナーリーグでプレーしている時期がありました。しかし肩の故障のため、退団を余儀なくされます。

先述の手術は「トミー・ジョン手術」と呼ばれ、“平成の怪物”こと松坂大輔選手も過去に受けたことがあります。

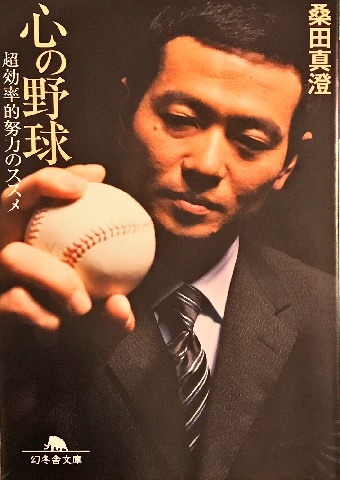

日本球界出身の選手では、読売ジャイアンツのエースであった桑田真澄投手が右肘負傷による同手術を決断し、長いリハビリ生活を経てカムバックを果たすまでの過程が注目を集めました。

元巨人軍エース桑田真澄投手と『オールド・ルーキー』

桑田選手はジムと同様に、若さも峠を過ぎたあとにメジャーに挑戦。2006年にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結んだものの、試合中の怪我で早々に故障者リストに入ってしまいます。

そのときの心境を、著書『心の野球』(幻冬舎文庫、2017年)より引用します。

読んでいた本は『オールド・ルーキー』。学校の教師をしていたジム・モリスが夢を叶えるために一念発起、35歳にしてタンパベイ・デビルレイズ(現・レイズ)のピッチャーとしてマウンドに立つ実話を一冊にまとめたものだった。

なんと、桑田選手も本作を励みとしていたようです。

この話は映画で観ていたが、友人が原作を送ってくれたので、改めて全部、読んでみた。

本書には「映画」という一節があり、「時間があると映画を観ることが多い。そのなかでも、主人公が這い上がっていく姿が描かれている物語に共感を覚える」と、野球以外の関心がいかに「人生」を支えていたかが示されています。

そして度重なるリハビリを乗り越えた39歳の年、桑田選手はついにメジャーのマウンドに上がりました。

ヤンキー・スタジアムで行われたニューヨーク・ヤンキース戦で、メジャー初登板を果たしたときの満ち足りた幸福感を、僕は生涯、忘れることはないだろう。

野球選手が野球以外に学ぶべきこととは?

桑田選手といえば、PL学園で春夏甲子園に5度出場、歴代1位の通算20勝を挙げた、甲子園を語るうえでは欠かせない存在です。

その彼でさえ、何度もの挫折を経験し、そのたびに「野球以外の学び」の必要性を感じてきたというのです。

僕は、野球選手はもっと本を読むべきだと思う。マンガや写真週刊誌もかまわないけれど、それだけでなくて、いろんなジャンルの活字を読まなきゃダメだと思う。(…)そして情景を思い浮かべることにより、感受性を豊かにするのだ。

また「僕らの仕事は、ただ球場でプレーすればいいわけではない」と言い、ファンやマスコミ、スポンサー企業との交流に必要となる力を指摘します。

そこで必要になってくるのが、言葉の表現力や対話する力。そのためには語彙を増やすべく、本を読み、そして自分の意思を伝えるための適切な表現が浮かぶように日ごろから訓練しておいたほうがいい。

これはどんな仕事、どのような社会人にも当てはまることではないでしょうか。

「言葉を知る」とはすなわち「自分を知る」ことにつながり、少しでも正しく物事を表現するため、また少しでも困難を軽くするために、わたしたちは日々勉強しなければならないのでしょう。

映画『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)

映画『フィールド・オブ・ドリームス』の主人公も、中年になり“内なる声”に目覚めたひとりです。

「僕は36歳。家族持ちで野球好き。(…)僕は型破りなことをなにもしたことがない」

そう語るのは、アイオワ州の田舎町で農業に勤しむレイ・キンセラ(ケビン・コスナー)。ある日突然、「それをつくれば、彼はやってくる」という謎の言葉が降りてきます。

普通であれば「幻聴」とみなされ、“中年の危機”よろしく神経症や精神疾患を疑われるはず。

でもレイはその預言を「トウモロコシ畑に野球場をつくる」ことだと受け止め、妻のアニー(エイミー・マディガン)にこう説得します。

「僕はローンを抱えた中年男。親父の二の舞になる」

「お父様になんの関係が?」

「親父は年に負けた。僕の年のころには、老人だった。親父にも夢はあったろう。だが何もしなかった。“声”を聞いたかもしれないのに、耳を貸さなかった。何ひとつ冒険をしなかった。僕はそうなるのが怖い」

“中年の危機”は“第2の思春期”にも例えられ、発達心理学上では「置き忘れた課題」に取り組む時期とも位置づけられます。

レイにとっては「野球場をつくる冒険」を通して、“彼”と会うことが課題のようです。

なにかを失ったレイと球界を追放された者たちとの交流

では“彼”とはだれのことでしょう?

町民に馬鹿にされながらも、トウモロコシ畑を一部つぶして立派な野球場をこしらえると、畑の奥からシカゴ・ホワイトソックスの古いユニフォームを着たメジャーリーガーがやってきました。

ジョー・ジャクソン、愛称、シューレス・ジョー。1919年のワールドシリーズで八百長に関与したとされ、32歳で永久追放された選手です。

大リーグのみならずアメリカ全体を揺るがした「ブラックソックス事件」では、ジョーをふくむ8人の選手が追放処分を受け、彼らは「悲運の8人」として語り継がれています。

その選手たちがレイの球場につぎつぎに現れるようになり、預言も「彼の苦痛を癒せ」「やり遂げろ」など増えてゆきます。

では少年期に野球をあきらめたレイのために、失意のスター選手らが訪れたのでしょうか? いいえ、それは「自分の課題」ではありませんでした。

思春期と親子の確執

レイは思春期の青年の例にもれず、父親とケンカ別れをして家を出ています。そして再会は、葬式の場まで預けられたままでした。

預言に従い“自分探しの旅=ロードムービー”をつづけていくなかで、「17歳のとき父親にひどいことを言って家出した」と、ついに自分の“事件”に行き当たるレイ。

父親に対し「犯罪者を英雄視している!」と捨て台詞を吐いたことが、いまになって彼を苦しめていました。

その犯罪者とは、父が憧れていた“シューレス・ジョー”のことです。

父のジョン・キンセラはマイナーリーグで12年間プレーし、メジャーには昇格できなかった選手。

そこで父の英雄を犯罪者呼ばわりすることは、2重の意味で父の尊厳を傷つける発言でした。

「違うよ、君の声だ」

ボールと一緒に失くしてきたものの正体に気づきはじめたレイに、シューレス・ジョーはそう告げます。すると、レイの視界にはグラウンドに佇むひとりの男が見えました。

その青年も、おもむろにキャッチャーマスクを外すと、レイを見つめかえします。

「……親父だ。驚いたな。僕の知ってる親父は疲れた老人。見ろよ。彼の人生はこれからで、僕は存在もしていない」

野球選手だった父が、万難を排して野球場をつくった息子に、歩みよります。

「僕らにこの球場を作ってくれて感謝するよ。ジョン・キンセラだ。」

「僕はレイ」

互いにぎこちないあいさつです。

“「おやすみレイ」”

“「おやすみジョン」”

潔くトウモロコシ畑のなかへ戻ろうとする父の背中に、たまりかねたようにレイは呼びかけました。

「ねえ、父さん! キャッチボールを?」

「いいとも。」

妄想とも現実ともつかない、文字通り“マジックアワー”に包まれた球場で、言葉の代わりにボールを投げあう親子。それは一周めぐって、どこまでも雄弁なシーンです。

奇人たちが持つ妄想の力

『日本映画大学だ!』第3号、「映画大生が観るべき1000本の映画」

このようにみていくと、野球がよく人生の比喩に出てくる理由がわかりますね。

「すべてが崩れ、再建され、また崩れる。だが野球はそのなかで踏みこたえた。野球のグラウンドとチームはこの国の歴史の一部だ。失われた善が再び甦る可能性を示してくれる」

これは『フィールド・オブ・ドリームス』作中のセリフです。

「崩壊」と「再生」が個のレベルから国家の次元まで語れてしまうところに、野球の一面ではとらえきれない魅力があると思います。

野球から広がる想像力をファンタジーとみるか妄想とみるかは意見が分かれそうですが、「ドラマとはそもそも狂気を描くもので、映画の主人公は大抵狂人だ」という天願大介監督(日本映画大学学長)の見方を最後に紹介して終わります。

天願監督は、日本映画大学の学生が編集し発行する雑誌に寄せた文章のなかで、本作を「奇人映画」とみて以下のように言及しています。

「ここまで奇人の妄想を無批判に肯定し続ける映画も珍しい。トウモロコシ畑の向こうから“声”が聞こえたために異常な行動を加速させていく男の物語。病は深刻で、聞こえるだけでなく「見える」。しかもそれが「伝染る」。素晴らしい。ラストは頭のおかしな人々が集結する、まるでゾンビ映画だ。野球好き=善人という普遍性のまったくない信仰に支えられた、奇人映画史に残る“預言者”映画である」

そして“奇人”を忌避する人々については「奇行が怖いのではない。妄想が怖いのだ。妄想の引力で平穏な日常が実は狂気に隣接しているということがわかってしまうからだ」と述べ、妄想に潜む“転覆的な力”を強調します。

野球にかぎらず、ふだんわたしたちは職場や社会でさまざまな“ゲーム”を生きているわけですが、人生をより深く味わいつくすには、映画の“妄想力”でも借りて、ゲームボートの外を見やる視点を養っておくべきかもしれませんね。