連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第6回

(C)2015 Tatsuoki Hosono/Keiko Kusakabe/Tadahito Sugiyama/Office Keel

こんにちは、森田です。

みなさんは上半期の話題作『孤狼の血』をご覧になりましたか。

役所広司が狂気のこもった眼で熱演するのは、アウトローなベテラン刑事。

この“型破りなヒーロー”に影響を与えたとされるのが、おなじく役所広司を主演に迎えて撮られた『シャブ極道』(1996)で、そのメガホンをとった細野辰興監督は、わたしの勤める日本映画大学で教鞭をとられています。

今回は、9月1日(土)~9月2日(日)にシネマハウス大塚で予定されている細野監督作品の上映会に寄せて、上映作品から共通して見いだせる「監督の世界」あるいは「子弟の関係」というものを、ご自身のエピソードも交えながら、紹介してみたいと思います。

CONTENTS

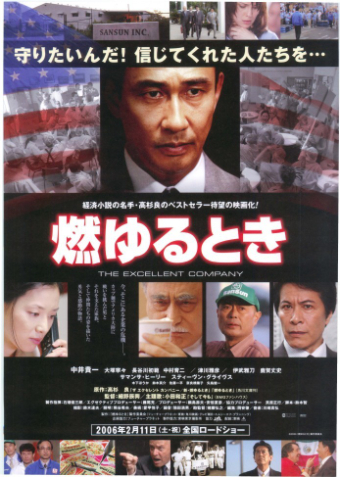

『貌斬り KAOKIRI~戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より~』とは

上映会で特集されるのはこの2本。『貌斬り KAOKIRI~戯曲「スタニスラフスキー探偵団」より~』(2016)と、めったにお目にかかることのできない『著作者人格権』(2003)です。

後者はなぜそこまで出し惜しみされているかといえば、それは当時の日本映画学校が製作した作品であり、キャストの中心も俳優科16期生で固められていて、学外にでる機会がそもそもありませんでした。

なかば門外不出の作品がこのたび上映される理由は、映画『貌斬り KAOKIRI』の“前作”にあたるという、驚きの事実によります。

映画『貌斬り KAOKIRI』の実験

(C)2015 Tatsuoki Hosono/Keiko Kusakabe/Tadahito Sugiyama/Office Keel

映画『貌斬り KAOKIRI』は、美男俳優として人気を博していた長谷川一夫(1908〜1984)が、何者かに頬を斬りつけられた日本映画史上の事件をモチーフに、その犯人と動機を役者たちに舞台上で探らせて、再現を試みるとてもユニークな作品です。

“スタニスラフスキー・システム”という演技理論を逆手に用いて、ある状況におかれた役者が本当に「斬りかかろう」とするかどうかを、つまりは内面が形成されるのか否かを探偵のごとく見極め、真相を判断してきます。

細野監督作品は、描かれる内容からよく「骨太だ」「重量級だ」との評価を受けていますが、このように形式面での実験を重ねてきたのも大きな特徴で、役者を使い新たな演出論を導こうとする姿勢がうかがえるのです。

すなわち細野作品における「演出家」という存在は、いつもその実験の担い手として機能し、みずからの分身のごとくふるまっていると言えるでしょう。

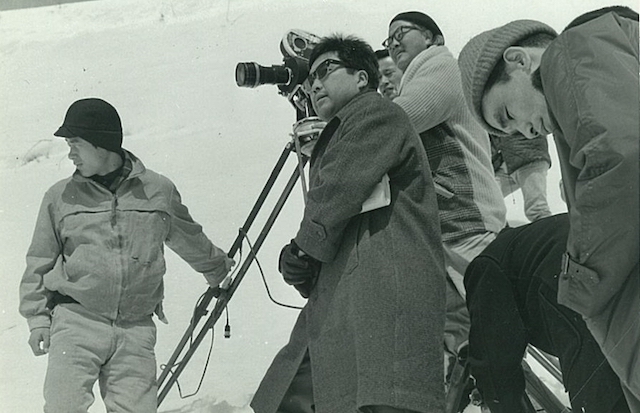

演出家「鬼迫」と今村昌平監督

画像提供:日本映画大学

『貌斬り』と『著作者人格権』をつないでいるポイントがまさに「演出家」であり、より詳しくいうと木下ほうか演じる「鬼迫哲」というキャラクターなのです。

『貌斬り』で役者たちをぎりぎりまで追い込んでいった鬼迫は、じつはもっと前から生まれていました。

鬼迫が『貌斬り』のためにつくられた人物ではないとすると、ルーツは別のところにあるはずです。

結論からいいますと、日本映画界の巨匠であった今村昌平監督です。なぜわかるのか?

細野監督に直接聞きました。種明かしが早くてすみません。

今村昌平監督といえば、カンヌ国際映画祭の最高賞「パルム・ドール」を2度受賞している唯一の日本人監督。

2018年、是枝裕和監督が『万引き家族』で同賞を受賞し、「21年ぶりの快挙」と話題になっていますが、その年の受賞作が今村監督の『うなぎ』(1997)でした。

細野監督は、その今村監督が創設した「横浜放送映画専門学院(現日本映画大学)」で学んだOBで、卒業後も今村監督作品のスタッフとして働きます。

“鬼のイマヘイ”とも呼ばれた妥協を許さぬ厳しい姿勢が、“鬼迫”と地続きであることは想像に難くありません。

助手時代にはミスによる「給料全額カット」など、現代の感覚では信じられない“命令”を細野監督は受けてきていますが、なかでも「銀行強盗をせよ」という無茶ぶりが、『著作者人格権』には反映されています。

『貌斬り』の“前作”『著作者人格権』

あらすじはこうです。

若き鬼才と謳われる映画監督・鬼迫哲は、久しぶりの新作の準備にとりかかっていました。しかし、クランクインを目前に控えたある日、プロデューサー補に製作費を持ち逃げされてしまいます。

さて、どうするか。まさか盗まれたとはいえず、追加融資を集うこともできません。

そこで、「銀行強盗」です。鬼迫(今村)監督は、銀行から金を奪えと、大真面目に提案するのです。

ここにはすでに「斬りたくなったら本当に斬ってもいいぞ」と役者たちをけしかける『貌斬り』の鬼迫の姿が。

監督の命令は絶対です。当時の細野監督も、「本当に銀行強盗をするのだろうか…」と思い悩んだといいます。

ただ、いたずらに強盗を指示したわけではありません。“勝算”あってこその暴挙です。

鬼迫は、ある“新しい製作システム”を思いついたのでした。

“著作者人格権”を逆手に取った製作システム

それはつまり、「盗んだ金で映画を撮り、儲けた金で返済する」という仕組みです。

なにを言ってるのやら…と頭を抱えられるかもしれません。そこでカギとなるが「著作者人格権」。これがものを言います。

映画の著作権は、一般的に映画製作会社(製作者)に帰属します。

一方で監督は、著作者だけが持つ権利を有し(著作者人格権)、それには「公表権」もふくまれています。

ということは、とにもかくも映画が完成さえしてしまえば、上映はできる。たとえ自分が牢獄にいても、公開することで、お金は戻せるだろうと。

じつに“画期的”な発明です。

発明家としての細野辰興

前述したように、細野監督は映画をひとつの実験の場にとらえ、発明品をまた映画に還元するという試みを得意とします。

その挑戦は2003年の『著作者人格権』から2016年の『貌斬り』まで終始一貫しており、舞台『レプリカントは芝居ができない?』(2018年)などもふくめれば、その冒険はとどまることを知りません。

もちろん、ドラマはドラマで、現実には銀行強盗をしたお金で映画をつくることなど不可能でしょう。

でも映画だからこそできる「思考実験」は、現実をより豊かにする力があると感じます。

実際に細野監督がいまも娑婆で作品をつくっているということは、そのときどちらの選択をしたのか、言うまでもないでしょう。

映画は狂気への旅である

これは今村昌平監督のフレーズですが(鬼迫は銀行強盗の瞬間でさえ映像におさえて売り込もうとします)、狂気の裏には愛があり、監督がスタッフに、あるいはスタッフが監督に向けるまなざしが、作品にも負けない愛憎劇を紡いでいます。

わたしたちがふだん何気なく口にする「映画愛」の正体は、抽象的な概念でもなんでもなく、このような実体をともなったものです。

映画を愛するひとたちが、この2本立ての上映会を観ることで、それを肉体的に経験できることとお薦めします。