連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第5回

こんにちは、森田です。

最新の映画ばかりが新しい話題を提供してくれるわけではありません。

過去の映画も「いま」を考察する手立てとなる、今回はそういった映画の力を、森達也監督のドキュメンタリー作品『A』ならびに続編の『A2』からみていきたいと思います。

(C)「A」製作委員会

先日、オウム真理教の元代表をふくむ死刑囚ら7人の死刑が執行されました。

「ようやく」という声が聞かれる一方で、その報道のあり方をめぐっては「まるで公開処刑のようだ」という批判や、一連の事件の真相解明については「なにも語られないままで…」という無念さも広がりつつあります。

ドキュメンタリーは映画的考察を可能にする

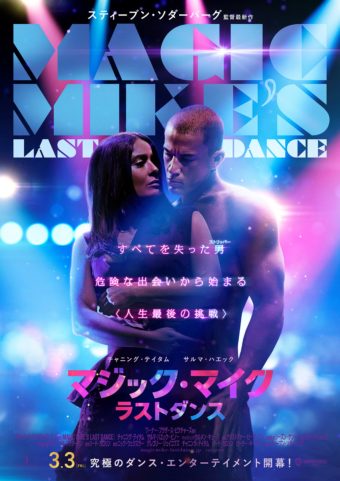

映画『A2 完全版』(2016)

森達也監督の『A』(1998年)と『A2』(2002)は、地下鉄サリン事件後の教団と信者たちを被写体に据えたドキュメンタリー映画です。

“A”とは「オウム(Aum)」の頭文字だけでなく、当時の教団広報副部長であった「荒木浩」を指すとも考えられます。

彼の教団での生活を中心に、彼らに向けられる社会の目(住民、警官、マスコミなど)が克明に映し出されていて、現在から事件をふり返る際に、この記録はいっそうの価値を持ちはじめているといえるでしょう。

かりに元代表が「事件の真相はこうでした」と“事実”を述べたとしても、それをもって解決にはなりません。

被害者に加害者、情報の発信者に受信者、みなそれぞれに見て経験した“事実”があり、その一つをとり上げて「真相」とするには、無理があるからです。

それら“事実”を観察し、撮影し、編集して意味を持たせ、 “真実”に迫ろうとするドキュメンタリーこそ、思考をうながすにはうってつけであり、「映画的考察」を可能にする土台にもなります。

大学でも個人でも「映画を観て語る」ことをテーマにした上映会を開いていますが、死刑が執行される数か月前にも学生たちと『A』を鑑賞したところでした。

はたして、サリン事件の後に生まれた大学生がこれをどう観るのか気にしつつ、そのギャップはまず意外なところに潜んでいました。

いわく、「聞き取りづらい」「なにをいってるのかよくわからない」とのこと。たしかに字幕やキャプションなどの余計な説明を省いていることに本作の特徴があります。

しかし、そこには「ねらい」があるのだと、書籍『A2』(森達也・安岡卓治著、現代書館、2002年)からつくり手の言葉を直接引いて、案内してみます。

森達也×安岡卓治の『A』と『A2』

森達也・安岡卓治著:現代書館(2002)

映画プロデューサーの安岡卓治さんは、『A』『A2』の製作・撮影・編集を務めており、このドキュメンタリーはふたりの戦いだったともみれます。

安岡さんは日本映画大学の教授でもあることから、わたしも日々お世話になっている関係です。

本書で安岡さんが記す章「森達也と二人三脚で「A」「A2」づくり」を読むと、膨大な素材をいかに編集するかで悩んでいたことがよく伝わってきます。

「頭を抱えながら森の編集を検証するうちに、あることに気づいた。『この作品は、アクション映画であり、なおかつ青春映画なのだ』と」

テレビディレクターとしてのキャリアを積んできた森監督と、フィルムによる作品制作をベースにしてきた安岡さんとでは撮影方法や映像感覚がかなり異なっていたようです。

しかしその違いが、「信者に焦点をあてる」のに適していることに気づきます。

「通常の編集とまったく逆の方法を取ることが必要なのだと感じた。すなわち、安定した画面でじっくり聞かせるべきインタビュー場面を、手持ちキャメラの不安定な映像で見せることによって観客にある種のストレスを与え、話の言い終わりの直前でカットすることによって、その話の印象を強める」

取材攻勢をかけるマスコミ陣と物静かな信者の姿を並列すれば、どうしても前者が目立ってしまう。

そこでインタビューのほうに“動き”をつけたのです。

「また、逆に、言葉も激しく動きの多い報道陣の場面では、やや冗漫な映像構成を心がけ、強さよりも滑稽さを引き出すように編集のタイミングをずらす。といった方法が「A」の編集に取り入れられた」

その映像と編集に学生たちは最初、困惑したのでしょう。

しかしその結果、マスコミが追いかけてきたオウム真理教の映像とは一線を画し、安岡さんをして「テレビをはじめ、一連のオウムの現象を撮った映像は膨大なものである。が、世界に「映画」として知られている日本の作品は「A」だけである」といわしめるほどの作品が出来上がりました。

また内容的にも、森監督のキャリアが『A』『A2』の方向性に与えている影響をうかがえます。

制作したテレビドキュメンタリー『「放送禁止歌」〜歌っているのは誰? 規制しているのは誰?〜』(フジテレビ『NONFIX』枠、1999年放送)では、日本民間放送連盟による「自主規制」問題を取りあげ、その多くの対象となった「プロテストソング」の時代背景(全共闘)にも迫ります。

当時運動を目にしていた安岡さんも、このように語ります。

「『お祭り騒ぎ』をテレビで見ながら、『若者たちの時代』が到来することを夢想したわれわれが直面したものは、紛争処理後の徹底した管理強化教育と、それによって押し殺された『三無世代』とも『五無世代』とも呼ばれる無気力な同世代の群れであった。政治的な関心を示すだけで教師からにらまれ、反抗には隠微な制裁が加えられた」

「三無」とは「無気力・無関心・無責任」で、「五無」はそれに「無感動・無作法」が加わったもの。学生運動が退潮した1970年代以降の若者の姿勢を指す言葉です。

「政治はおろか、哲学や文学……様々な分野で、批判的な姿勢を持つことを『かっこ悪い』『やばい』ものであるとするような気風がわれわれ以降の世代に広がっていったような気がする。今の青年たちを取り巻く様々な問題は、この時代から根を張っているのではないだろうか」

まさに、そういった青年たちにカメラを向けたのが『A』『A2』ではないでしょうか。

作品の主眼は、教義の異常さでもマスコミの異様さでもなく、人生が「無」の感覚に襲われた若者たちの味わう苦悩であり、安岡さんの表現を借りれば“青春映画”としての側面がたしかに感じとれるのです。

すでによく知られているように、教団のなかには「高学歴」な信者も少なくありませんでした。

でもそれは“徹底した管理強化教育”が生み出した「歪んだ知」であったのかもしれません。

少なくとも受験教育で培った「規律的な身体」が教団の環境に順化するほうへ働いたことは否めないでしょう。

空っぽな器に、求める中身もない若者たち。誰もが信じられる「大きな物語」がなくなり、「これが幸せだ」と定義してくれる「強い国家」や「優しい社会」もなくなりました。

それこそ、「勉強して、良い高校、良い大学、良い会社に入れば人生は安泰だ」というレールに疑いを持ち、あるいは脱落してしまった若者が、信者にもいたはずです。

彼らは「大きな物語」の代わりを「教団の教義」に求めていたことは想像に難くありません。

安岡さんも「その信仰が、「正しい」のか「間違っているのか」を問うことではなく、その信仰を通じて誰が何をしようとしたのか? その背景は何なのか? を問い続けなければならないはずだ」と記しています。

「その信仰が人々を引き寄せる理由は、むしろ時代や社会の側にある。仮に凶悪な教義を掲げる宗派が登場したとしても、それを信じるものがいなければ、その宗派が勢力を持つことなどありえない。(…)こういった信仰に身を置くものの「根拠」や「確信」を探ろうとする試みの蓄積の上で、彼らを生み出したその時代の社会の実像をしっかりと見据えることが必要なのだ」

視座を「新興宗教」から「時代と社会」においてみたとき、「それはあなた(わたし)の身に起きたことかもしれない」という恐怖と、「そうなった場合はだれも助けてはくれない」というふたつの恐怖が鑑賞者に忍びよります。

さまざまな事情から心にぽっかりと穴が開いてしまい、悩み、傷つき、自分ひとりではどうしようもなくなってしまうこと。

これは誰にでも起こりえます。そのとき、頼れる家族も友人もなく、唯一、手を差し伸べてくれる存在がいたら…。

その存在が「宗教」と呼ばれ、自分はただ信仰心を得て生きていると思っていても、集団の一部が重大な犯罪を起こしてしまったら…。

映画は顔を持った個人が社会から排除されていく様子をつぶさに描写しています。

社会の憎悪を一身に背負いながら、彼らは町を出てゆきます。森監督は書籍ではこのように顧みています。

「要するに善悪の境界がグロテスクなまでに単純化され、正義と邪悪との二元論が世のマジョリティとなりつつある。その根源にあるものは紛れもなく他者への憎悪だ」

『A2』が公開された2002年から16年経ちますが、その風潮はいよいよ強くなり、「友敵関係」が新たな対立を煽りたてては、“敵”と認定された存在はフェードアウトを余儀なくされています。

SNSを見渡せば、「憎悪」が「炎上」のかたちをとって可視化されていることがわかるでしょう。

元死刑囚が犯行動機を語っていたとしても、この社会状況が一変することはありえません。

死刑執行で“事件解決”とするのは早計だと、『A』『A2』はよく教えてくれます。

再び書籍『A2』の制作エピソードから、印象的な場面を引いてみます。森監督が目撃した光景です。

「施設前の道路には、数百人ほどの地域住民たちがプラカードを手に結集していた。JR池袋駅の方角から、テレビクルーのバッテリーライトに照射されながら現れた荒木浩は、たちまちこの群衆に包囲され、『帰れ帰れ』と怒声を浴びせられる。『他に行くところがないんです。通してください』と(…)懇願する荒木浩」

「『来たところに帰れ! 家に帰れ!』と怒鳴られて、『帰るところがないって言ってるじゃないですか。そこから追い出されてきたんですよ』と荒木浩は珍しく感情を露わにして言い返す。しかしその報復は、更に何倍も濃密な罵声や嘲りの声となって返ってきた。」

ドキュメンタリー映画が劣化しない証

参考映像:映画『万引き家族』(2018)

わたしは先のやり取りをみて、映画『万引き家族』(2018)のこの台詞が脳裏をかすめました。

取り調べを受ける安藤サクラが誘拐の嫌疑をかけられて、言い放つ言葉です。

「拾ったんです。捨てた人は、他にいるんじゃないですか?」

社会から見捨てられた人々が、共同体をつくって生活し、再び社会から追われることになる。

『A』にも『万引き家族』にも共通したテーマに見受けられ、つまりこのドキュメンタリーは決して古びていないといえます。

平成は終わっても、この映画は残ります。

この問題を解決することは困難を極めますが、問題を記録している映画があるかぎり、次の年号の日本になっても、わたしたちは考えつづけることはできるでしょう。