連載コラム「映画道シカミミ見聞録」第4回

みなさんこんにちは、森田です。

映画『orange-オレンジ』(2015)と『羊と鋼の森』(2018)と聞いてどんな共通点を思い浮かべますか。

「山崎賢人が主演!」がいちばん多いでしょうかね。わたしは山崎賢人と2作つづけてタッグを組んだ監督、橋本光二郎さんをあげます。

ちょうど先日、中島美嘉のシングル『雪の華』の映画化が発表され、その監督を務めることも明らかにされました。

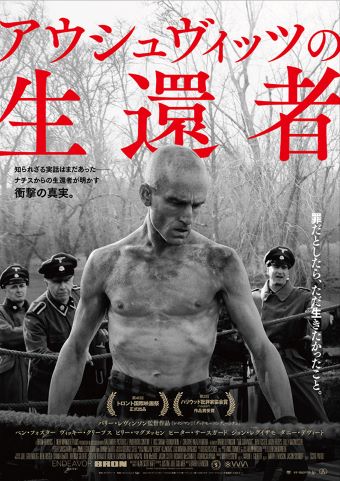

映画『羊と鋼の森』

映画『羊と鋼の森』(2018)

橋本監督は日本映画学校(現:日本映画大学)出身で、わたしも大学のイベントでお目にかかったことがあります。

「監督」といえば、メガホン片手にディレクターズチェアに腰を下ろし、大声で指示をとばす強面のイメージを抱きがちですが、橋本監督は物腰柔らかで笑顔が素敵な優しい方でした。

今回は橋本光二郎さんの語りと、最新作『羊と鋼の森』で描かれている世界から、ヒット作を送りだすつくり手としてのスタンスや、「才能とはなにか」といったことをお届けします。

映画『羊と鋼の森』は、山崎賢人扮するピアノ調律師が、より良き音を求めて心の奥底(=森)をさまよい、「神の耳」や「神の指」のような才能にあこがれ無力感を覚えながらも、仕事場で出会う顧客やともに働く先輩たちとの交流を通して、自分の目指す“音”をとらえてゆくというあらすじです。

橋本監督もまた、映画というジャンルでおなじような経験をしてきたのではないかと、そのインタビューから推察できます。

橋本光二郎監督のインタビュー

実習中心だった日本映画学校では作品をつくる機会は数多くありました。

しかし、監督になれるのは1作品につきひとりで、みんなができるわけではなかったと、橋本監督は当時をふり返ります。

「選ばれなかったときには監督以外の仕事を持たなければならない(…)そこで『映画をつくるためにはこういう作業が必要なんだ』って覚悟を決めていた人の方が、いまも業界で残っているような気がします。」

希望が叶わなかった学生のなかには「こんなことがやりたくて入ったわけじゃない」とすねてしまうひともいたようです。

橋本監督が学んだコースには200人ほどの学生が在籍していましたが、卒業後に映画業界に入ったのは20人くらいで、その後も残りつづけた同窓生は6人しかいないとのこと。そこで橋本監督はある気づきを得ます。

「才能のあるヤツはいるんだな、と(…)そして、才能があるだけでやっていけるわけでもないんだな、とも気づかされました。人間関係がつくれない限り、『この人と一緒に映画を撮りたい』と思われることはないでしょう?」

この言葉はおそらくどんな仕事にも当てはまるはずです。

集団作業、団体行動の映画制作の現場は「人間社会の縮図」ともいえ、「技術」だけではおさまらない側面があります。

“映画力”とはひろく“人間力”をもふくみ、橋本監督が学んだもっとも大きなことにあげられているのです。

実際に、「空気や場をつくるのも監督の仕事なので」という発言も残されています。

これと似た問題提起が『羊と鋼の森』でもなされていました。

技術(整調、整音、調律)だけで「理想の音」に近づけるのか。その問いに、新人調律師の山崎賢人はつきあたります。

というのも、先輩のなかにはピアニスト上がりのじつに耳が良い調律師もいるのです。

調律学校出身の彼には及びもつかないわけです。高校を卒業する間際になって、体育館のピアノを調律する音に魅せられたことが、そもそものきっかけでした。

一方で橋本監督は、中高生のときにこのようなかたちで「映画」と出会います。

「中学、高校生なりに、人間関係で落ち込むことってあるじゃないですか。そんなときに観に行くと、明るい気持ちで映画館を出てこれる。『ああ、俺は映画に救われているんだな』って感じることが多かった。」

ご自身で「東京の下町の平凡な家庭に生まれて、平凡な生活を送ってきた」と語っているので、親や親戚が映画業界に勤めていたという関係はないようです。

橋本監督の心をつかんだのはひとえに「映画で救われた」という感動のみ。それがのちに次々にヒット作を手がける監督を生み出してゆくのです。

「まだ100余年の歴史しかないからこそ、支えていく人がいないとこの文化は続かない。自分が監督として作品を発表していけたら最高ですけど、それよりまず、映画という文化の一部でありたいと思ったことがすべての発端です。」

「映画という文化」の歯車の一つにでもなれればいい。

その純粋な気持ちが、“才能のあるヤツ”がドロップアウトしていくなかで、橋本監督を映画業界につなぎとめた根源でした。

とはいうものの、なにもしないでは映画監督になれるはずがありません。

卒業後には積極的に「自分がやりたいこと」を周囲に伝えて渡り歩きます。「調律師になりたい」と家族に打ち明けた山崎賢人のように…。

「実は助監督をやりたいんですってふれ回っていたら」、まずは武正晴さん(映画『百円の恋』監督)の現場に誘われ、その後も「出会った助監督の方にいろいろな作品へ呼んでもらいました」と語ります。

そして「自分なりの企画書をつくって、出会ったプロデューサーにはみせるようにしていました」と言って結実した作品が、あの映画『orange-オレンジ-』だったのです。

『orange-オレンジ-』(2015)

ここにたどり着くまで、助監督の15年間と、演出家の5年間の日々が流れていました。

「やりたいことは声に出して言っておけば実現する可能性がある、と実感しました。」

そう、橋本監督は顧みます。

みなさんにも、言葉にするとあとから現実がついてくるといった経験があるのではないでしょうか。

人生という大きなテーマだけでなく、たとえば日常のことで「きょうから禁煙する」と周囲に宣言することが、事後的にそのような環境をつくってゆくことなど。

人間はいうまでもなく言葉で現実を認識し、なにかしらの意味を付与して生きています。

逆にいうと、先に誰かと言葉を共有することが、後に現実に取って代わる素因にもなりえます。

自分がなにをしたいのか、宣言すること。就活中の学生にも応用できる姿勢ですね。

映画『羊と鋼の森』に込められた願い

(C)2018「羊と鋼の森」製作委員会

映画『羊と鋼の森』のラストにおいても、調律師のなかで狭き門として知られる「コンサートチューナーになります」という宣言を山崎賢人にいわせています。

言語行為(遂行的な言葉)で締めたのには、橋本監督の実体験に基づく願いが込められていることでしょう。

本作は才能をめぐってのそれぞれの「選択」が随所に散りばめられており、調律の得意先の姉妹、直感的で天才肌の妹(上白石萌歌)と根を詰める努力型の姉(上白石萌音)や、先述した耳が良すぎるばかりに実力を思い知り引退した元ピアニストの調律師などが、一筋縄では語れない「才能」の姿を、行為(選択)の先に見せてくれます。

その結果としてわかることは、同僚の先輩が放ったこのセリフに集約されるでしょう。

「才能は競いあうものじゃない。才能っていうのはさ、ものすごく好きだっていう気持ちなんじゃないか。」

「好き」からはじまり、「あきらめない」でいること。一文にするとシンプルで、陳腐な言い回しにも聞こえますが、橋本監督も長い助監督時代をこのようにまとめています。

「『最大の才能はやめないこと』だと先輩たちからよく言われました。人によっては、どうしようもない状況だってあるかもしれない。それでも続けることが大事。」

ここまでみてくると、『羊と鋼の森』は橋本監督が撮るべくして撮った映画だとおわかりいただけるでしょう。

またわたしが強く思うのは、瞬発力よりも「持続力」こそが才能で、「才能がない」と自覚的に省みられる人のほうが、柔軟な適応力を武器にチャンスを広げられるのではないか、ということです。

ピアノを再開しピアニストになることを誓った姉に対し、妹は喜びながらもこう言います。「ピアノで食べていけるの?」それに姉はこの言葉をもってかえします。

「ピアノ“で”食べるんじゃない。ピアノ“を”食べて生きていくの。」

至言です。あらゆる仕事、創作表現にも言えますね。

自分にとって必要不可欠なものは、つづけてゆくしかありません。

才能につながる「ものすごく好きだという気持ち」とは、こういう状態を指すのでしょう。

どんなひとでも迷いが生じたときには、自分がなに“を”食べて生きる生物なのかを立ち返ってみると、いいかもしれませんね。

*橋本監督のインタビューは、日本映画大学発行のマガジン『FULLSIZE』を引用