“血まみれサム”こと、サム・ペキンパー監督が描く究極の反戦映画

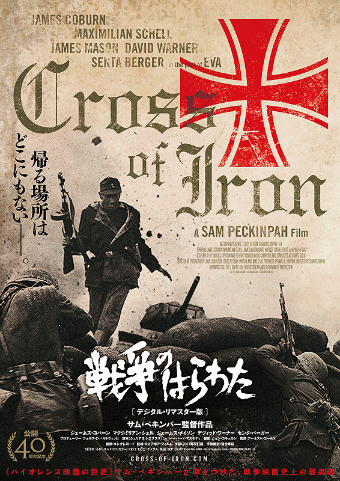

今回ご紹介するのは、死者4000万人以上ともいわれた第二次世界大戦末期ロシア戦線を激しいバイオレンスで描いた戦争映画『戦争のはらわた』です。

映画史に残る鋭い切れ味をもつラストシーン、ミリタリーマニア垂涎の兵器の数々など、ありとあらゆる魅力が詰まった作品です。

CONTENTS

映画『戦争のはらわた』の作品情報

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

【公開】

1977年(イギリス・西ドイツ映画)

【原題】

Cross of Iron

【監督】

サム・ペキンパー

【キャスト】

ジェームズ・コバーン、マクシミリアン・シェル、センタ・バーガー、デヴィッド・ワーナー、ジェームズ・メイソン

【作品概要】

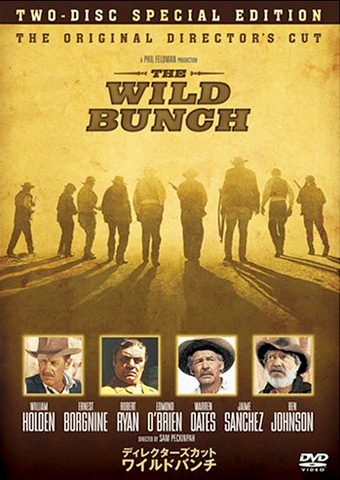

『わらの犬』(1971)『ワイルドバンチ』(1969)のサム・ペキンパー監督が実録映像やスローモーションを駆使して、第二次世界大戦末期、ソ連軍の猛烈な反撃に全面撤退を余儀なくされるドイツ軍を描きます。

鑑賞後に強い衝撃を与える痛烈なメッセージ性に加え、日本でも話題になったロシア映画『T-34 レジェンド・オブ・ウォー』(2018)にも登場したソ連の戦車T-34の活躍など、タミヤプラモデルファン必見の資料的価値をも兼ね備えた作品です。

映画『戦争のはらわた』のあらすじとネタバレ

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

第二次世界大戦中の1943年、ロシア戦線。ドイツ軍部隊の一個連隊はロシアを南下してクリミア半島対岸のタマニ半島まで進攻。しかし圧倒的に優勢なソ連軍を前に退却を強いられていました。

中隊の下の小隊を率いるシュタイナー伍長は戦線の偵察任務を終え、作戦基地に戻ってきました。そこで西部戦線のフランスから、志願して着任してきた新任の上官シュトランスキー大尉と出会います。

プロイセン貴族出身のシュトランスキーは経験がないにも関わらず、前線での活躍による名声と鉄十字勲章を得ることが目的でした。目的に勘付いたシュタイナーは蔑みの目でシュトランスキーを睨みます。

数々の兵士の命を救い、前線で救世主と謳われるシュタイナー。部下からの支持も熱く、命令よりも意思を尊重する勇ましい姿勢をシュトランスキーは快く思いません。

シュトランスキーは部下との“疑わしい関係”があったトリービヒ大尉を脅迫し味方につけ、同じようにシュタイナーも曹長に昇格させることで懐柔を試みました。しかしシュタイナーの反応は冷淡なものでした。

その後、シュタイナーは基地に身柄を置いていたソ連軍少年兵捕虜を独断で家に戻そうとします。シュタイナーとの間にかすかな絆を感じていた少年は、ハーモニカをシュタイナーに渡します。ニカッと微笑むシュタイナー。少年は有刺鉄線を越えて森を走り抜けていきます。

ちょうどその時ソ連軍の奇襲攻撃が始まり、少年は味方であるソ連軍に誤射され死亡してしまいます。

シュトランスキーは基地への奇襲に狼狽。部隊の指揮を行なわず、基地に身を隠して地上で肉塊と化していく部下をしり目に、本部への応援の連絡に必死になっていました。

その一方、シュタイナーの戦友である第2小隊長マイヤー少尉が、塹壕での白兵戦で戦死します。

シュタイナーも砲撃の爆発で脳震盪を起こし、後方の病院へ送られました。後遺症を引き起こし、病室と戦場での記憶が錯綜するシュタイナー。

病院で恋仲になった看護師のエヴァと見殺しにしてしまった少年兵のはざまで揺れる幻覚を見ます。

病院を慰問しに来た最高司令部は、入院している傷痍兵に豪華な食事ながら「三日後には復帰させたい」と話し合っています。今は亡き戦友たちとの質素なパーティがシュタイナーの脳裏に蘇ります。シュタイナーはその食卓を破壊しその場を去りました。

エヴァと暮らし、彼女の地元で療養する約束をしていたシュタイナーでしたが、怪我から復帰し、前線に戻る同僚と遭遇したことで自分も前線へ戻ることを決意しました。

帰隊し一級鉄十字章を貰ったシュタイナーは、シュトランスキーに呼び出され、防戦を指揮していたマイヤーの手柄を横取りし、鉄十字章を得るための推薦を求められますが、「あなたは勲章に値しない」と一蹴します。

ブラント大佐はシュトランスキーがマイヤーの功績を奪った事に勘付いていました。弱みを握られているトリービヒ大尉は、シュトランスキーの虚偽に加担することを余儀なくされます。

卑劣なシュトランスキーを告発しようとブラント大佐はシュタイナーに証言を求めるも、戦友以外の組織全員を憎んでいるシュタイナーは協力を拒みました。

戦局はドイツ軍にとって明らかに劣勢でした。連隊本部で撤退命令を受けたシュトランスキーは、報復目的でシュタイナー小隊を最前線に取り残しました。

塹壕に残された小隊はT-34戦車の猛攻撃を受けます。対戦車地雷を用い、白兵戦で奮闘した小隊は、工場跡で敵歩兵を振り切り、なんとか脱出に成功します。

ロシア戦線での撤退を受けシュトランスキーは、かつての西部戦線に働きかけ一週間後の安全なパリへの転属をとりつけます。

シュタイナー小隊は、ソ連軍装甲車の横行する道路を通り、脱出を試みます。

沼地、草原を抜けて、ソ連軍女性兵士部隊の潜む民家へ到達しました。地図とソ連軍の軍服を入手してソ連軍塹壕哨戒線を突破、味方部隊への復帰を図ります。

タマニ半島から撤退し、クリミアにてソ連の猛攻を受けるドイツ軍作戦基地。ブラント大佐は戦後の復興を部下に任せるため先に脱出させ、自らは基地で撤退の援護を行っていました。

映画『戦争のはらわた』の感想と評価

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

ミニマムな人間関係が社会の縮図を浮き彫りにする

冒頭とラストで流れる童謡『Hänschen klein(幼いハンス)』は、日本では『ちょうちょう』として知られています。

ドイツの童謡が原曲であるこの歌は、1番、2番、3番と順に幼いハンスが世界を巡る旅に出かけ、成長して母親のもとへ帰ってくるという内容でした。

第二次世界大戦下のナチスドイツが行っていた残虐非道な行いの数々を、実際の写真をスライドショーで見せていくラストシーンに、この牧歌的な聞き心地の童謡が被せられます。

異化効果的手法であるとともに、ヒトラーをはじめとした支配者層と末端の戦地で行われている大虐殺とが交互に映し出されるのは、後の展開を示唆する働きを果たしています。

本作を画期的と感じさせるのは、映画において絶対悪のような敵として描かれるナチスドイツに身を置く兵士をヒーローとしている点。

そして一個連隊をドイツ軍でありながら、ナチ党員で構成されていないため、司令部とは思想的に対立している様子をも描いている点です。

二重三重に入り組んだ構造の本作ですが、このドイツ軍の小隊内が、ある種普遍的な人間社会の縮図として描かれているため、たいへん観やすい映画となっています。

支配者階級は、血筋や社会階級による格差・差別に論理があるかのように語り、感受性や知性は特権階級に与えられたものであると妄信しています。

そういったバックボーンを明かした上で、シュトランスキーの見下げ果てた名誉欲を無様に、滑稽に描いています。

戦場に着いてからというものの、終始何も分かっていないような顔をしているシュトランスキー。戦争を自身の名を売る機会としか考えていない浅薄さを戦地で戦ってきた兵士に見透かされている様は観ていて痛快に感じます。

戦争映画において、濃密な人間関係がドラマを生みます。男性しか存在しない戦争映画の世界を、ホモソーシャルな社会の縮図として捉えることが出来ます。(女性が登場する作品においても、男女間のバランスは不均衡で、同性間の関係性より濃密に描かれることはありません)

現代社会においては、それが女性嫌悪や社会的弱者を抑圧する行動原理として機能していますが、本作におけるホモソーシャルな関係が戦場に与える影響は、ポジティブとネガティブ、両方の側面を描いています。

例えば、根性論や幹部を無条件に尊敬することを強要することは現代社会にネガティブな影響しか与えません。

しかし、生死にかかわる絶体絶命の状況において、時に根性論が壮絶な戦場下における精神錯乱から身を守ることを可能にし、上官を尊敬し命を預けることで、敵に突っ込み、戦果を挙げることを可能にする場合もあるでしょう。

ホモソーシャルを前提とした社会構造は、戦場などの限定的な空間においては、その社会が可能とする最大限の成果を引き出すのに役立ってしまうのです。

そんな限定空間においても、権力や名誉にはっきりと背を向け、部下や戦友といった個人同士として対話できる相手にのみ理解を示す主人公シュタイナーが、完璧なヒーローとして輝いて見えます。

そんな彼は、私利私欲しか頭にない権力者の救いようのなさを目の当たりにし、個人として関係性を深めていた仲間とも別れる選択をします。

戦うべき敵はソ連でも連合国でもなく、国内の支配者層に横たわる拝金主義であると気付いたからです。戦いから逃げるための献身すら無価値化され、ひとりシュトランスキーのもとへ向かいます。

仲間を殺された復讐ではなく、結果や数字でしか戦争を知らない畜生に、戦争を教えるために。

ラストの引用は、救う術のない社会構造が再生産されていくことを意味し、シュタイナーの笑い声は、そんな社会がもたらした地獄からこだましているように聞こえます。

混沌とした戦場を強引な手法で描いたアクション

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

そういった奥深いドラマを盛り上げる形で繰り広げられる強引なアクションがこの映画の観やすさ、とっつき易さに繋がっていると考えられます。

ペキンパー監督作はその強引さこそが最大の魅力です。終盤のカットアップされた戦場でのシーンは、兵士たちの原始的な暴力衝動を画で見せる強引な説得力と、右も左も分からない無秩序な戦場の様子を描く効果をもたらしていました。

時に大味、雑に感じてしまうアクションシーンにおいても、そこには何らかのロジックがあります。人が死ぬ場面には緊張感が走り、生と死、もとい暴力と死の描き方には重厚感があります。

ペキンパー監督の手掛けた作品は、「お気楽なアクション映画」などではありません。

そして本作の白眉として、70年代のアクション映画にしては、先進的でハイディティールな兵器、銃器描写が目を引きます。

ミリタリーファンには見逃せない見どころが多く、第二次世界大戦で活躍したドイツ・ロシアの兵器の数々が魅力的に活躍しています。

特に主人公たちドイツ軍を圧倒するソ連軍の二次大戦当時導入された対戦車ライフル、PTRS-41の強大な火力。そして中盤の見せ場で大活躍する、シュタイナーたちが取り残された前線の塹壕を包囲した戦車T34-85。

張りぼてではなく、本物がキャタピラで行進し、シュタイナーたちに迫ります。この場面はジオラマ作りの際に非常に参考になるシーンが多く、そういった意味で資料的価値が高いでしょう。

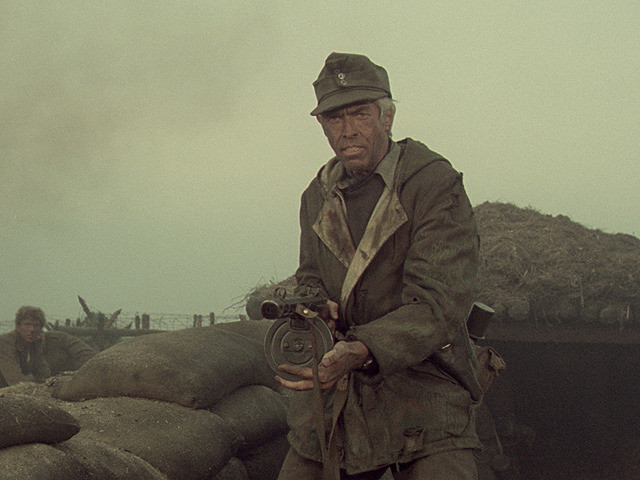

銃器描写の見事さは『荒野の七人』(1960)など、西部劇俳優としての顔を持つジェームズ・コバーンの存在が大きいと思われます。

ガンアクションにおけるハイライトは序盤のシーン。偵察中に出くわしたソ連兵をMP40で一掃。

その後のマガジンチェンジの瞬間をスローモーションで捉え、ゆっくりとマガジンが落下していくワンカットを外連味たっぷりに描いており、この序盤のショットだけで主人公が絶対的ヒーローであると、西部劇の文脈から推察できます。

まとめ

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

(C)1977 Rapid Film GMBH – Terra Filmkunst Gmbh – STUDIOCANAL FILMS Ltd

爆発の衝撃で吹っ飛んだ兵士の身体が有刺鉄線に食い込みちぎれていく様子や傷痍軍人が握手を求められるも、両手を失っている為、脚を差し出すなど、ブラックユーモアのように感じる高度な残酷描写が目を引きます。

日本のキャッチコピー「戦争は最高のバイオレンスだ」は非常に秀逸です。

圧倒的な暴力その魅力に取りつかれながらも、理性では反戦を訴えるその姿勢は、映画という暴力装置を通すことで矛盾を解消しています。

そして舞台が戦時中であれ、現代の社会であれ、下克上が社会や人にもたらす機能は普遍的である為、違う時制においても同じように訴求する力を持っています。

無能な上官に屈せず、(現代の価値観からみても)男性女性にフラットなシュタイナーの完璧な格好良さに引き寄せられて、つい観ている側も自分をシュタイナーに投影してしまいます。

しかし彼から見習うべくは部下から信頼されているという客観的事実であり、「シュトランスキーのような自己満足にとらわれ、他者を踏みにじることで得られる富や名声に耽溺するな」という教訓を与えてくれる、人生の指針となるような素晴らしい映画です。