映画『火口のふたり』は2019年8月23日(金)より新宿武蔵野館ほか絶賛公開中

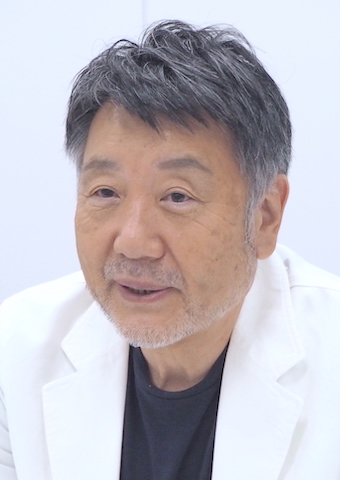

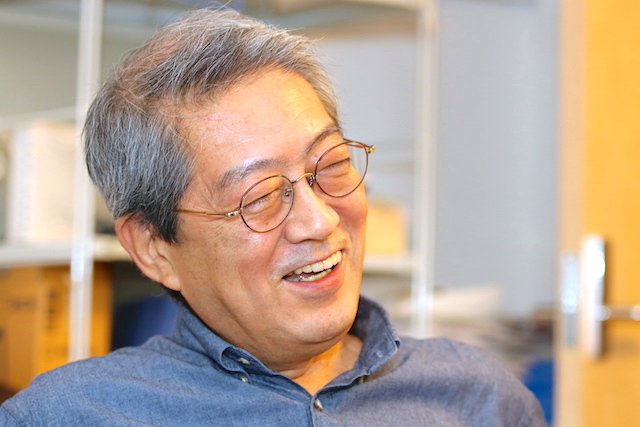

日活ロマンポルノ、角川映画、さらには文芸作品に至るまで多岐にわたり活躍し、海外でも高い支持を得ている日本を代表する名脚本家・荒井晴彦。

そんな脚本家・荒井晴彦が3作目の監督を務める『火口のふたり』がついに劇場公開を迎えました。

(C)Cinemarche

本作の劇場公開を記念し、荒井晴彦監督にインタビューを行いました。

近年の震災を題材にした映画についての考えや、映画における三角関係。さらには近年の話題作への言及まで、貴重なお話を伺うことができました。

CONTENTS

ドラマの基本としての三角関係

(C)2019「火口のふたり」製作委員会

──荒井監督は度々“三角関係が人間関係の基本である”と語られていますが、本作では賢治と直子の2人しか人物が登場しませんね。

荒井晴彦(以下、荒井):別に“ふたり”であることは、そこまで画期的なことではないよ。三角関係を構成する人物は、必ずしも三人目が劇中に出てこなくても良い。過去に“もうひとり”が存在するかもしれないし、未来に存在するかもしれない。物語の陰としての“もうひとり”が存在するわけだから、必ず“三角”になる。

本作について言えば、姿を現さないけれど、自衛隊の幹部である直子の結婚相手が陰として常に垣間見える。そういう意味では、今回も三角関係を描いているんだよ。

やっぱり全ての人間関係は、“三角”が基本だと考えてシナリオを書いているよ。いくら“ふたりきりの閉じられた関係”と言っても、いつ“もう一人”が現れてその関係が壊れるのかも分からないわけだしね。

映画史的に考えてみると、『突然炎のごとく』(1962)は三人のうち、二人が死んで終わる。『冒険者たち』(1967)も『さらば夏の光よ』(1976)も死ぬ。多くの三角関係が、それを構成する人物の死によって三角が欠けて終わっている。

だからこそ、自分は「“誰も死なない三角関係”はないのか」と必死に考えていた時期があったし、その結果として『大鹿村騒動記』(2011)が生まれた。「そうか、ボケればいいのか」という苦肉の策だけれど(笑)。

Aという男、Bという男、そしてCという女がいる。三角関係が展開された後、Cがボケてしまい、AもBも分からなくなればイケるんじゃないかと考えたわけだ。

ただ、そういう病気を用いた苦し紛れの手段ではない形で、“死なない三角関係”を描いてくれる人が出てくるのが一番良い。誰か、いないかなあ。

言葉が持つ時代性

(C)Cinemarche

──本作は原作小説で描かれていた過去の回想を大幅にカットし、代わりに「過去の出来事を現在の人物に語らせる」という描写が多く見受けられました。そのような描写において、人物の台詞が説明的にならないような工夫はされたのでしょうか。

荒井:説明台詞は説明台詞にしかならないから、「しょうがない」と割り切った。ただ、「説明台詞はダメ」と日頃学生たちには教えているから、「説明台詞が多いですね」とか学生に言われたよ。

でも、「回想」もまた結局は説明に過ぎない。形だけは説明のように見えないだけであって、「回想シーン」は全て説明でしかないですよ。

──たしかに説明台詞は多かったように感じられましたが、一方でその台詞たちからは“品”を感じられました。原作小説と比べてみても、人物たちの台詞は“小説的”な言い回しから“映画的”な言い回しへと変換されていました。

荒井:「今時の若い人はあんな言葉遣いをしない」とか観た人に言われたりするけれど、現場では年寄りが多いせいか、誰もおかしいとは思わなかった(笑)。

ただ、「ラ抜き言葉」のようなことだけは絶対にやらないし、やらせない。若い人はそういう所から「言い回しが古い」と言ったりするけれど、「お前らのほうがおかしいんだよ」と俺は思っている。

澤井信一郎さん(※1)はよく「古い」と言われていて、それに対して「古いのはこれ以上、古くならないけど、新しいものはすぐ古くなる」と言っていた。本当にその通りだと思ったよ。流行り言葉の類いはその時代にしか通用しないから、あっという間に古びてしまう。だから、シナリオには絶対に使わない。

『火口のふたり』についても「古い」と思っているヤツはいるし、別にそう思ってくれて構わない。ただ一方でそうは思わない人間もいるわけだから、無理して若い人に迎合する必要はないんだよ。

>※1:澤井信一郎(1938〜)…1961年に東映へ入社、マキノ雅弘に師事した映画監督。彼の代表作である『Wの悲劇』(1984)や『恋人たちの時刻』(1987)は荒井監督が脚本を手がけている(『Wの悲劇』は澤井監督との共同脚本)。

低予算ゆえの利点

参考映像:『この国の空』(2015)予告編

──『この国の空』の撮影時には監督としてのブランクがあったことで苦労したと語られていましたが、本作の撮影はいかがでしたか。

荒井:今回の映画は予算もなかったし、スタッフも少なかった。つまり、悩み様がなかった。限られた選択肢の中でやることをやるだけだったから、前作の撮影に比べるとある意味楽でしたよ。

これだけ規模が小さいと監督の目が届かない場所も少ないし、役者も2人だけだからその2人に集中できるわけだしね。

──本作において幼い頃からよく知る柄本佑さんを起用されたのは、やはり信頼関係をすでに築けていたからでしょうか。

荒井:本当は、そういうことをあまりしたくないんだけれどね。

何と言っても裸ばかりの映画だから、出てくれる人がいないんだよ。女優に関してもほとんどオファーは断られてしまったし、そこは苦労しました。

佑の出演が決まった後、シナリオを読んだ上でこの役をやりたいという女優を5人ほど集めた。その中から今回出演してくれた滝内公美を選んだんだよ。

近年の震災映画への反発

(C)2019「火口のふたり」製作委員会

──それまでに瀧内さんが出演されてきた作品はご覧になられていたんですか。

荒井:廣木隆一監督の『彼女の人生は間違いじゃない』(2017)を観てはいたけれど、別にその映画での芝居が決め手になったとかではない。それに、あの映画は震災に寄りかかり過ぎている。だからこそ展開されるべきドラマが展開されないし、そもそもドラマ自体が成立していないんだよ。

──“震災”という言葉が登場しましたが、原作小説は2011年に発生した東日本大震災の2年後に書かれた作品です。それを最初に読まれた時の印象はどうでしたか。

荒井:何よりもまず、震災から2年も経っていないのに“富士山の噴火”を描くという着眼点がすごいなと思いましたよ。

日本って陰では差別とかするくせに、被災地への配慮が云々と言い出していわゆる“自粛”をしたりさせたりするじゃないですか。「サザンオールスターズの「TUNAMI」は歌っちゃいけない」とか、バカバカしいことを平気でする。

そのような状況下、それも震災から大して時間も経っていない中で“富士山の噴火”を描くのは非常に勇気が要る。最近では浅間山が噴火したけれど、震災の後も災害が続いていたので、全然ありえることだと思いましたよ。

──近年、震災を“記号”として扱う作品が増え続けています。その中で『火口のふたり』はそういったものを敢えて避けているようにも見受けられました。

荒井:嫌いだからね、震災映画とか。そもそも俺は当事者じゃないし、なることもできない。所詮他人事なのだと踏まえた上でどうアプローチするのかを考え続けるしかない。だからこそ、“当事者になったつもりで”という映画の作り方は酷くいやらしい発想によるものだと思っている。

(C)2019「火口のふたり」製作委員会

──賢治と直子は東北にいながらも、直接的には震災の被害に遭っていません。その設定もまた、“他人事としての震災”という発想に基づいているのでしょうか。

荒井:映画の舞台として秋田を選んだのも、同じ東北でも震災による被害がなかった地域だったという大きな理由がある。敢えてそういった場所を舞台に設定し、そこにいた人々はどのような気持ちで震災を見つめていたのかを描いてみたかった。また秋田の佐竹藩は、明治維新の際に東北の諸藩が作った奥羽越列藩同盟を裏切って新政府に合流したという歴史もある。仲間外れの県じゃないのかと。

秋田を選んだ一番大きな理由は、「西馬内盆踊り」を撮りたかったんだよ。

踊り手たちは目の所だけが開いた頭巾に加えて笠も深く被ってるから、男なのか女なのか判別できない。その雰囲気ががエロいなと。相米慎二が気に入っていたというのも納得だよ。

踊り子たちの姿を見ていると、なんとなくあの世とこの世を行ったり来たりしているような感覚に陥る。別名「亡者踊り」と言うほどだから、多くの人がその感覚を共有しているんだろう。

リアリズムとしての“性”

(C)2019「火口のふたり」製作委員会

──荒井さんが執筆されるシナリオは、濡れ場の動きに関しても細かく指定されています。今回も場面ごとに描かれる体位の変化によって、お互いの関係性の変化を感じとれました。

荒井:自分にとってシナリオの中で体位を指定するのは当たり前のことだから、そんなに珍しいことかねとは思うけれどね。

やっぱり、初めて出会ってセックスする男女と、これから別れるという前にセックスする男女とでは、そのやり方は絶対違うじゃないですか。「初めて出会った2人がセックスするとしたら、正常位なのか、バックなのか」「ふつうバックじゃないよな」といった具合に、そういうことはしっかり描きなよと思う。

改めて考えると、最近はセックスが不自然なほど描かれていないシナリオが多いんじゃないんじゃないかな。自分がシナリオを教えている大学の学生もあまり書いてこないしね。あくまで「経験がないから書けない」といった問題ではない。経験がなくても、映画や小説で勉強をすれば書けるようになるんだから。それに、セックスしまくってるヤツがセックスを表現できるとは限らない。

テレビでもそうだけれど、制約のせいもあって「男女二人がベッドで寝てるシーンで、女がシーツを首の方まで引っ張りあげたりしている」といった描写ばかり。『この国の空』も、そういう所で苦労したんだよ。

バストを撮ることができないから、顔しか撮れない。そこで脇毛を撮ることを思いついた。「戦時中で風呂に入らないから、脇毛を処理してないんですね」とわけの分からないことを言ってきたヤツもいたけど、それは違う。俺たち世代が高校生か大学生だった頃までは、女の人は脇毛の処理なんてしてなかった。時代のリアリズムとして脇毛を撮ったんだ。

“知っているつもり”の作り手と観客に向けて

(C)Cinemarche

──『この国の空』における女性の脇毛にまつわるお話もそうですが、“こういう映画はこうでなければならない”という一方的な認識が観客たちの中で蔓延しているのかもしれません。

荒井:『この国の空』では食事シーンに関しても「戦争中なのにものを食べ過ぎだ」と言われたよ。たしかに大都市は空襲の被害に遭っている。けれど田舎において空襲はほとんどなかったことが頭から抜け落ちているんだよね。

そもそも日本人が最も飢えたのは敗戦後なんだよ。戦地に行っていた大勢の兵隊や、台湾・朝鮮・満州からの引き揚げ者が日本に帰ってきて、その結果食い物が足りなくなる。むしろ戦時中はそれなりに食い物を確保できていたし、色んな人が遺した日記を読んでみると、酒も飲めていたし、肉も食べてたと知ることができる。

そういうことを知らないヤツから「戦争の悲惨さが描かれてない」といった声を聞くと、コイツらの戦争観は何によって形成されているんだろうかと絶望的な気持ちになるよ。歴史を何も知らないくせに平気でものを言う点では、ネトウヨの類いと同じだ。

佐藤忠男さん(※2)や小林信彦さん(※3)など、実際に戦争を知っている人たちは『この国の空』に対して「当時はあんな感じだった」って言ってくれた。でも今は、何も知らない人たちが自分の価値観だけで作り上げ、自身と同様に何も知らない人たちだけに届ける映画が氾濫している。

震災の描き方も同じだよ。震災直後には、いわゆる“火事場泥棒”だっていたわけだし。

なのに何故か、震災映画には“良い人間”ばかりが出てくる。原発事故は人災でしょ。だったら誰が悪いんだという映画がなぜ作られないのか。東電から賠償金をだまし取って、サギで捕まったという新聞記事があったけど、そういうピカレスク映画が出てきてほしい。

物事の切り口って、本当はもっとたくさんあるはずなんだよな。震災だろうと何だろうと、そういう面白い切り口の作品がもっと出てこないかとは思うよ。

※2:佐藤忠男(1930〜)…新潟県出身の映画評論家・教育評論家。1954年に「思想の科学」へ大衆映画論『任侠について』を投稿したのをきっかけに、鶴見俊輔の薫陶を受ける。1996年には紫綬褒章を受章、現在は日本映画大学名誉学長を務めている。

※3:小林信彦(1932〜)…東京都出身の小説家、評論家、コラムニスト。ミステリー雑誌『ヒッチコックマガジン』の編集長を経た後にフリーとなり、テレビの構成作家として働く傍ら文学作品の執筆および発表を本格的に開始する。1973年には『日本の喜劇人』で芸術選奨新人賞を受賞、2006年には『うらなり』に至る業績で第54回菊池寛賞を受賞した。

インタビュー/ 相原柊太

写真/ 出町光識

構成/ 河合のび

荒井晴彦監督プロフィール

(C)Cinemarche

1971年に足立正生の『噴出祈願 15歳の売春婦』にて助監督を務め、以後足立正生とともに「出口出」というペンネームで若松孝二の脚本を執筆。

1977年、日活ロマンポルノ作品である『新宿乱れ街 いくまで待って』で脚本家デビュー。

1980年には『赫い髪の女』『神様のくれた赤ん坊』『スーパーGUNレディ ワニ分署』で第3回日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞。その後も1982年に『遠雷』『嗚呼! おんなたち猥歌』で第5回日本アカデミー賞優秀脚本賞を受賞しました。

以後も『Wの悲劇』を始め、『噛む女』『リボルバー』『KT』『ヴァイブレータ』『やわらかい生活』『大鹿村騒動記』『共喰い』などの話題作・傑作を次々と執筆。日本アカデミー賞優秀脚本賞、キネマ旬報脚本賞、毎日映画コンクール脚本賞、日本シナリオ作家協会菊島隆三賞など、様々な脚本賞を受賞してきました。

そして、1997年には『身も心も』で監督デビューを果たし、2015年には2作目となる『この国の空』を監督。今回劇場公開を迎える『火口のふたり』が3本目の監督作となります。

現在は日本シナリオ作家協会会長、季刊誌「映画芸術」の編集・発行人、日本映画大学特任教授を務めています。

映画『火口のふたり』の作品情報

【公開】

2019年(日本映画)

【原作】

白石一文

【脚本・監督】

荒井晴彦

【キャスト】

柄本佑、瀧内公美

【作品概要】

『Wの悲劇』から『共喰い』『さよなら歌舞伎町』まで、40年以上にわたって多種多彩な作品の脚本を手がけてきた往年の名脚本家・荒井晴彦の監督第3作。

原作は『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞した作家・白石一文の同名小説。

メインキャストは、柄本佑と瀧内公美の実質二人のみです。

過去に肉体関係のあった男女が再び出会い、濃密な逢瀬とあまりにも変化してしまった環境の中で自らの生に対する選択を試みようとする様を描きます。

映画『火口のふたり』のあらすじ

(C)2019「火口のふたり」製作委員会

十日後に結婚式を控えた直子は、故郷の秋田に帰省した昔の恋人・賢治と久しぶりの再会を果たす。

新しい生活のため片づけていた荷物の中から直子が取り出した1冊のアルバム。そこには一糸纏わぬふたりの姿が、モノクロームの写真に映し出されていた。

蘇ってくるのは、ただ欲望のままに生きていた青春の日々。

「今夜だけ、あの頃に戻ってみない?」

直子の婚約者が戻るまでの五日間。身体に刻まれた快楽の記憶と葛藤の果てに、ふたりが辿り着いた先は…。