連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第17回

こんにちは、森田です。

日本映画大学のある新百合ヶ丘では、毎年10月から11月にかけて「KAWASAKIしんゆり映画祭」が開催されます。

この映画祭は、1995年に川崎市の「芸術のまち構想」の一環としてスタートした「市民がつくる映画祭」です。

その土地柄や市民性を活かしたプログラムに定評があり、「注目!今アツい監督たち!」という特集では、映画界に期待される若き才能を大プッシュ。

映画大学の前身である日本映画学校を卒業したOB・OGの作品が取りあげられ、本稿ではそのうちのひとり、森田博之監督の映画『ラストラブレター』の魅力を映画祭に先がけてご紹介いたします。

※第24回KAWASAKIしんゆり映画祭は、2018年10月28日(日)、10月30日(火)~11月4日(日)の期間に開催。

CONTENTS

映画『ラストラブレター』のあらすじ(森田博之監督 2018公開)

© 2018 LAST LOVE LETTER.

死別した妻、晶子(影山祐子)をヒューマノイドとして蘇らせることを決意した夫の隆(ミネオショウ)。

つまり舞台は近未来、でも扇風機やブラウン管テレビ、フロッピーディスク搭載のPCなど、「過去」を残す世界です。

また本作自体も「スタンダードサイズ」で撮られ、どこか懐かしさを感じさせるようになっています。

晶子も隆も「戦争」で親を亡くしており、家族といえる存在はふたりだけです。

社会が悲劇に見舞われたせいか、ヒューマノイドは「悲しみを減らしてくれる存在」として開発されました。

外見と声と匂いのデータをもとに再現した“晶子”と一緒に過ごせるのは2週間。飲食はできません。

ヒューマノイドのセールス(多田亜由美)に言わせれば、「記憶をなくした奥様が帰ってきたとお思いください」とのこと。

「彼女が死んだことを理解したい」と依頼した隆は、その時間を通して「喪の作業」に入っていく…。

森田監督の原点 ロボット×人間=ヒューマノイド

提供:日本映画大学

森田博之監督も父親を亡くしており、本作は実体験を象徴的に表現したものとも受けとれます。

もともとロボットやSFに惹かれて映画を志すようになった森田監督。

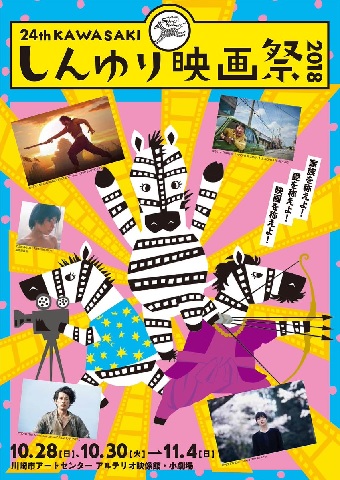

日本映画学校へは19期生(2007年卒業)として入学しています。また、主演を務める影山祐子さんも同級生です。

30代になってはじめて本作を制作したときは、「人間に興味が出てきたころ」といい、年を重ねるなかで心境変化があったようです。

すなわち、「ロボット」というモチーフが「人間」に近づいていき、本作の舞台設定が生まれたといえるでしょう。

その結果として本作は、第11回田辺・弁慶映画祭で「映画.com賞」と「キネマイスター賞」をW受賞し、SKIPシティ国際Dネマ映画祭や札幌国際短編映画祭にノミネートされるなど、幅広い世代の共感を呼びました。

喪の作業 “再現”から“再生”へ

© 2018 LAST LOVE LETTER.

自分にとって大切な存在を失うことを、精神分析の言葉で「対象喪失」といいます。

これに対処していく心理的過程が「喪の作業」であり、「① 無感覚」「② 否認」「③ 絶望」「④ 再建」の段階を踏むと考えられています。

悲しみの直後はよく「涙もでない」ということがありますが、正しく“再生”するには、正しく“哀しむ”ことが必要になる、そういうプロセスを指しています。

無表情な隆は、一見「①」の段階にいるようですが、それはじつは彼自身がヒューマノイドであることと、小津安二郎的な演出によるものと思われます。

“死んだことを理解したい”とは、「② 否認=認めたくない」と「③ 絶望=抑うつ」のあいだにいる状態と推察され、本作は「④ 再建=折り合いをつける」までの隆あるいは晶子のステップを映しているといえます。

すなわち、パートナー、カメラ、写真への「愛着」を離れ、それらを「愛する」ようになるための映画です。

がらくたと救済 ベンヤミンの思想より

© 2018 LAST LOVE LETTER.

本作に登場する「古びたもの」は、美術を超えた意味を持っています。

先述したように、「近未来であるもののレトロな空間」という設定は、本作の大きな特徴です。

ドイツの哲学者、ヴァルター・ベンヤミン(1892~1940)は“現代”における「がらくた」に「救済」の契機を読みとりました。

代表的な草稿群のひとつである『パサージュ論』では、18世紀末から19世紀のパリ=大都市の表象を分析し、「進歩のただなかにある過去」のイメージをみています。

またカフカの短編小説『家父の気がかり』のヘンテコな生物「オドラデク」には、「忘却のなかの事物」としてまなざしを向けています。

忘れられたさまざまな記憶は、「物」を通して戻ってくる。

こういった発想はベンヤミンの歴史観に基づき、「歴史」はそこからこぼれ落ちてしまったもの(=瓦礫)の積み重ねで、いわば「廃墟」のようなものです。

ときの流れが「根源からの隔たり」であるとすれば、忘れ去られた記憶が蘇ってくる瞬間は「救済」と位置づけられます。

それを歴史でいえば「革命」ですが、個人でいえば「再生」でしょう。

本作は「近未来」にもかかわらず、いや「近未来」で「喪の作業」をしているからこそ、過去の遺物(重たい扇風機、初期のマッキントッシュ、蚊取り線香など)を並べ立てて、「救済」の契機を準備しているとうかがえます。

がらくたは、経年を示す「記録」であるとともに、“ありえたはずの歴史”を示唆する「痕跡」でもあるわけです。

そして本作では、実際の歴史にはなかった写真、「ヒューマノイドになって帰ってきた隆と晶子のツーショット」の画が、まさにその象徴となっているのです。

がらくたと恋 映画『あの夏、いちばん静かな海。』より

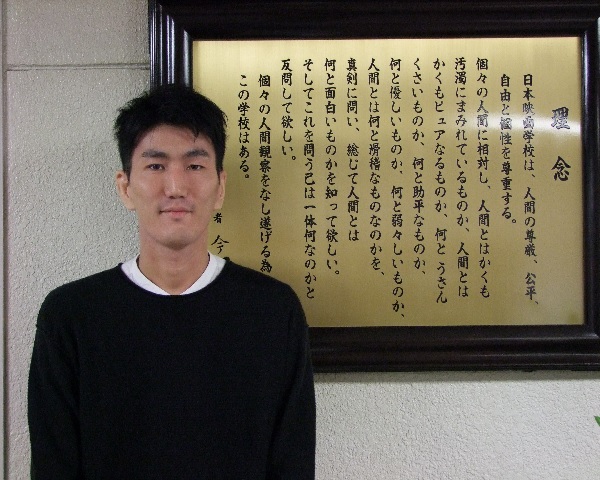

「がらくた」が『ラストラブレター』と似た意味合いを持つ映画に、北野武監督の第3作『あの夏、いちばん静かな海。』があります。

清掃業のアルバイトをしている聾唖の青年が、ある日、海岸沿いの道路で折れたサーフボードを見つけます。

それを自分で修理してしまうと、おなじく耳と口が不自由な彼女を連れて、サーフィンに明け暮れるように。

そして、幸福な日々もつかの間、彼氏はサーフボードを浜辺に残し、忽然と海に消えてしまうのです。

乗り手のいなくなったボードにふたりの写真を貼り、大海へ流す彼女。

そのラストでは、そこまでの本編に使われていないシーンを断片的に散りばめて、彼らにとっての“ありえたはずの歴史”を映しだします。

「反復」「表情」そして「性愛」の共通点

『あの夏、いちばん静かな海。』パンフレット

『ラストラブレター』と『あの夏』には、「海」と「ふたりだけの世界」という要素はもちろんのこと、「限られた時間のなかで、がらくたが未来に影響を与える話」という構造が共通しています。

そのうえで展開する各演出にも、いくつかのつながりが見いだせます。

まずは「反復」です。

北野映画の特徴でもありますが、ふたりは海岸を行ったり来たり。ミニマルな動きをみせます。

『ラストラブレター』においても、クロゼットから服を選ぶシーンなど、同じ構図とやり取りが繰り返されますね。

つぎに「表情」です。

『あの夏』は、その設定ゆえに言葉数も表情の変化も少なく、まるでサイレント映画のような趣が。

一方でヒューマノイドもそう感情豊かなわけではありません。淡々と、でも味わい深い静かな交流が印象的です。

最後に「性愛」です。

夫婦または恋人の日常を描くとなると、ふつうはベッドシーンがあってもいいもの。

むしろないと不自然にも感じられるほどですが、両作品ともそこの描写は省かれています。

とくに『ラストラブレター』は服を着たまま床をともにし、服の上からシャツを着るという徹底ぶり。

さまざまな解釈を許しますが、わたしは基本的に近未来は大方の人間が「去勢」され、性愛のあり方が多様になると想像しています。

その意味で、「ヒューマノイドと人間」の関係は、将来的に「人間と人間」のあいだで起こりうることを予見しているといえるでしょう。

小津映画の未来形

© 2018 LAST LOVE LETTER.

あるいは、こうも言えるかもしれません。

小津映画の映像表現は、ヒューマノイドと人間のいる世界で焼き直されると。

森田監督は本作の制作時に小津映画にはまっていたことを隠さず、実際にオマージュを捧げています。

その特徴といえば、ローアングルや人物が正面を向いたカット、反復に相似といったところでしょうか。

さきほど、北野映画との比較でも指摘したように、ヒューマノイドの身ぶりや関係は、「機械的かつ人間的」な側面を持っています。

そこでの様式や交流は、オマージュという観点が仮になくても「小津映画の未来形」と確認できそうです。

いや、小津映画が再帰するべく「レトロなSF」を仕かけた監督の手腕に他なりません。

写真=手紙=ラストラブレター

© 2018 LAST LOVE LETTER.

「100%SFラブストーリー」と銘打たれた本作は、じつのところどちらにもヒューマノイドの可能性が与えられています。

編集に沿って観れば、晶子のある行動が原因で隆が交通事故に遭い、晶子の記憶が混じった隆のヒューマノイドがつくられたはず。

しかし、晶子がヒューマノイドで、その記憶をインプットされていることもありえるでしょう。

より踏みこんで、ふたりともヒューマノイドであることも、否定はできません。

このように記憶をいじると無限後退していき、「胡蝶の夢」のごとく、どちらが“夢”をみているのかわからなくなります。

ただいえるのは、写真だけが物質性(記録・痕跡・救済)を持ち、「差しだされた」ということです。

隆に「なんで写真を撮るの?」と問われた晶子は、「カメラって眼とおなじなの。みんなの眼と」と答えたあとに、こう加えます。

「手紙。私のみた景色を誰かに届けるの。写真が…手紙」

物質に定着した“眼”から蘇る過去の記憶。それを未来に届けるのだと。

手紙には「誤配」がつきまといます。必ずしも自分が意図した宛先に届くとは限らない。

しかし「手紙となった写真」は、誤配こそ求められてしかるべきなのかもしれません。

散り散りになった手紙のほうが、無数の読者相手に「救済」の射程が広がるからです。

チャットモンチー「Last Love Letter」

お気づきの方もいるでしょうが、今年2018年に解散したロックバンド、チャットモンチーの楽曲に「Last Love Letter」(2009)というシングルがあります。

映画との関連はないものの、おなじタイトルつながりで、公開時にはメンバーの福岡晃子(ベース)さんからコメントが寄せられています。

なお、「Last Love Letter」のミュージックビデオも「2050年12月31日」の近未来です。

未来でも叫ばれるその歌詞には、“わたしの届かぬあなた”へ「手紙」を差しだし、“愛のある日々”を届けるといったフレーズがあります。

晶子は「喪の作業」の最後に「これからは撮ろうと思う。人を撮るよ。いろんな人を」と隆に伝えます。

これはもう、二者間を超えて、過去から未来への「救済」の宣言です。

そして、わたしたち匿名の観客に、そのメッセージは届くことになるのです。

映画『ラストラブレター』は第24回KAWASAKKIしんゆり映画祭で、11.2(金)15:30/11.3(土・祝)18:40に上映されます。

ぜひ彼らからの「手紙」を受けとってみてください。