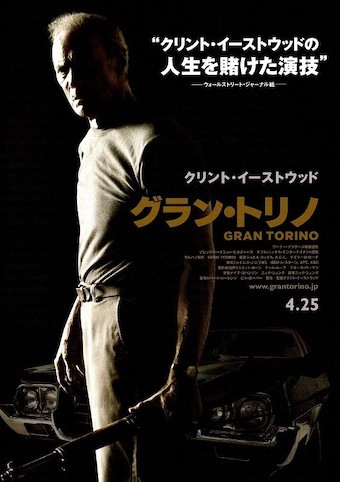

孤独な老人と人生に迷う少年。2人の出会いが生んだ感動の物語。

クリント・イーストウッドの最高到達点『グラン・トリノ』をご紹介します。

映画『グラン・トリノ』の作品情報

【公開】

2008年(アメリカ)

【原題】

Gran Torino

【監督】

クリント・イーストウッド

【キャスト】

クリント・イーストウッド、ビー・ヴァン、アーニー・ハー、クリストファー・カーリー、ドゥア・モーア、コリー・ハードリクト

【作品概要】

クリント・イーストウッドが監督・主演を務め、アジア系移民の少年との心の交流を描いた人間ドラマ。有名俳優を起用しないことで、よりリアルに移民の現状を描いています。

第33回日本アカデミー賞(2010年)外国作品賞受賞、第66回ゴールデングローブ賞(2009年)最優秀主題歌賞(“Gran Torino”)ノミネート作品。

映画『グラン・トリノ』のあらすじとネタバレ

アメリカ・デトロイトで愛犬と共に暮らすウォルト・コワルスキーは妻を亡くしたばかり。頑固で偏屈な彼の性格は、そんな妻の葬儀でも相変わらずでした。

孫娘のへそピアスに怒り、参列者は食い物にありつきに来ただけと罵り、まだ若い神父ヤノヴィッチに対しては汚い言葉で平気で毒づく始末。年齢を重ねる度にますますひどくなっていくウォルトの偏屈さに、息子家族もほとほと嫌気がさしていました。

自動車工として50年勤め上げたフォードを引退し、隠居生活を送っていたウォルトにとっての楽しみといえば、ポーチに座ってビールを飲むことくらい。しかし、ふと隣家に目を移すと、荒れ放題の芝生が目障りで仕方ありません。

近年、この地域に急速に拡大してきたアジア系移民たちの波が、ウォルトの隣家にまで押し寄せて来たのです。偏見を隠さないウォルトには、彼らの存在が鬱陶しくて仕方ありませんでした。

一方、隣に住むモン族の少年タオは、学校にも仕事に行かず無気力に過ごす毎日。そんな彼をギャンググループの一員である従兄のスパイダーが目を付けます。

スパイダーは、隣の家のグラン・トリノを盗んで来いとタオに迫ります。気が弱く、強く言われると断れない性格の持ち主であるタオは泣く泣く引き受けてしまいます。

ウォルトの愛車フォード社製グラン・トリノは、1972年に自らがステアリングを取り付けたお気に入りのヴィンテージ・カー。ピカピカに磨き上げ、眺めているだけで幸せな気持ちになれる一台でした。

深夜、ガレージに忍び込んだタオを待ち受けていたのは、ウォルトが向けたライフルの銃口。慌てて逃げ出したタオでしたが、外で見張っていたスパイダーたちに捕まってしまいます。しかし、そこへ再びウォルトの銃口が向けられます。すごすごと退散していくスパイダーたち。

あくる朝、タオの家族らがウォルトの下を訪れます。昨晩タオを救ってくれたお礼にと大量の料理やらお菓子やらを持ってきたのです。ウォルトにとっては、タオを助けたつもりは全くなかったので迷惑な話でした。ギャングに自宅の庭を踏み荒らされたことに対して行動を起こしただけだったのです。

そんな出来事から数日を経たある日、タオの姉であるスーが男2人に絡まれているところに偶然遭遇します。彼女を助け、家まで車で送っていくウォルト。スーの気さくな性格は、ウォルトの心を解きほぐしていくようでした。

ある時、そんなスーから自宅でのパーティーに招待されたウォルトは、戸惑いながらも楽し気な雰囲気にほだされ、自分を疎ましく感じている息子たちと一緒にいるよりは数倍マシだという思いに駆られていました。

映画『グラン・トリノ』の感想と評価

これは、人生の締め括り方を模索していた男ウォルト・コワルスキーの物語であると同時に、映画人クリント・イーストウッドの物語です。

イーストウッドが主人公ウォルト・コワルスキーに重ね合わせたのは、他ならぬ自分自身。ただし、この場合はあくまでキャラクターとしてのクリント・イーストウッドを指します。

劇中のウォルトは、頑固で自分を曲げず、頻繁に唾を吐き、差別用語を連発して口汚く人を罵ります。これはまさにセルジオ・レオーネ監督の『荒野の用心棒』(1964)や『夕陽のガンマン』(1965)に登場した名無しのガンマンであり、ドン・シーゲル監督による『ダーティー・ハリー』(1971)の刑事ハリー・キャラハンそのものではありませんか。

彼らが年齢を重ね、舞台を現代に移したら、おそらくこういう老人になっていただろうという姿に他なりません。

そもそも、テレビ俳優だったイーストウッドにセルジオ・レオーネが目を付けたことで彼のスター街道への歩みが始まり、そうして高まった知名度をさらに引き上げ、定着させたのがドン・シーゲルなのです。

名無しのガンマンやハリー・キャラハンの持つあまりにも強烈なインパクトは、やがて世間一般に広く浸透し、固定化されていきます。いわば、クリント・イーストウッドというひとつのキャラクターの生みの親がレオーネとシーゲルだといえるのかもしれません。

こうして、俳優としてのイメージ像が完全に定着したわけですが、彼らの影響はこれだけではありませんでした。それは映画監督としてのクリント・イーストウッドにも波及していきます。

彼のどの監督作品にもチラつくレオーネとシーゲルの影。どれほどの本数を重ねても、どうしても振り払えない彼らの幻影がそこにはつき纏っていたのです。

そうして、月日は流れ、時は2003年。『ミスティック・リバー』の発表が大きな分岐点となりました。そこから立て続けに『ミリオンダラー・ベイビー』、『チェンジリング』と傑作を打ち出し、その凄まじいまでのクオリティは人々を驚嘆の渦へとのみ込みます。

この時イーストウッドの中で何が起こっていたのかを具体的には分かりませんが、彼の心の中で変化が起こっていたことは確かです。その変化こそが、『グラン・トリノ』に込められたメッセージなのです。

上述したように、ウォルトはレオーネとシーゲルを象徴するもの。彼を殺したということ、それはつまりレオーネとシーゲルの幻影を殺したということを意味するのです。それは決して悪い意味ではありません。イーストウッドは、ようやく“自分自身”というものを形にすることが出来たのではないでしょうか。

その“自分自身”を必死で掴み取ろうともがき苦しんだ末、ようやくそれを『ミスティック・リバー』で指先をかすめ、『ミリオンダラー・ベイビー』で掴み取り、『チェンジリング』で抱き寄せ、『グラン・トリノ』で一体化したのだといえるのではないでしょうか。

ウォルトからタオへと贈られた一台のグラン・トリノと同じように、イーストウッドから観客へと贈られた『グラン・トリノ』という一本の映画には、彼の映画人としての人生そのものが込められているのです。

まとめ

『グラン・トリノ』を機に実質的な俳優引退宣言を行っていたクリント・イーストウッドでしたが、ロバート・ロレンツ監督による『人生の特等席』(2012)でまさかの復活。まだまだ元気なところを見せてくれました。

この作品以降も毎年のように作品を発表し続け、2016年に公開された『ハドソン川の奇跡』は、第90回キネマ旬報(2017)外国映画ベストテンにおいて見事第1位に輝き、外国映画監督賞も併せて受賞するなど、まだまだ脂が乗っているといった感じです。

1959年に『ローハイド』でデビューしてから60年近い歳月が経とうとしているにも関わらず、いまだに第一線で活躍しているのですから驚きです。誰よりも映画を愛している彼だからこそ為せる業としか言いようがありません。

2017年5月31日で87歳を迎える中、ますます磨きがかかるクリント・イーストウッド。彼の一挙手一投足に今後も目が離せません!