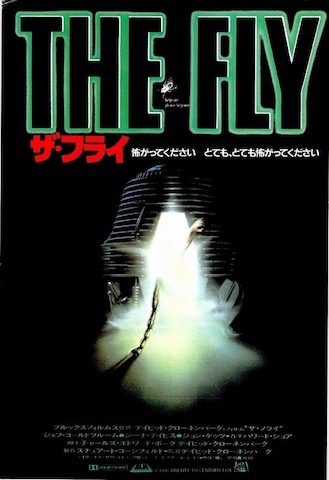

デヴィッド・クローネンバーグ監督の1986年公開のアメリカ映画『ザ・フライ』。

映画『ザ・フライ』は、ゴア描写が特徴的なデヴィッド・クローネンバーグ監督の代表作です。

ひとりの人間が“異形のハエ人間”に至るまでの過程を、綿密に描写した本作。アカデミー賞メイクアップ賞受賞とあって「グロい!」という感想が先行しがちですが、実際はこの上ない悲劇のラブストーリーでもあります。

気持ち悪いを遥かに超え「気持ち悪いことが悲しい」、映画『ザ・フライ』のあらすじを、本記事ではネタバレ付きで紹介していきます。

映画『ザ・フライ』の作品情報

【公開】

1986年(アメリカ映画)

【原作】

ジョルジュ・ランジュラン小説『蝿』

【監督】

デヴィッド・クローネンバーグ

【キャスト】

ジェフ・ゴールドブラム、ジーナ・デイヴィス、ジョン・ゲッツ、ジョイ・ブーシェル

【作品概要】

1958年に公開されたSFホラー『蝿男の恐怖』のリメイク映画。ボディ・ホラーの巨匠、デヴィッド・クローネンバーグ監督作品。

主演はジェフ・ゴールドブラム。序盤ではスマートな天才科学者・セスが、惨たらしい姿のハエ人間に至るまでの壮絶な過程を彼が体現しています。

映画『ザ・フライ』のあらすじとネタバレ

セス・ブランドルは、若干20歳でノーベル化学賞の受賞候補に挙がった経験を持つ天才科学者。彼が近年没頭している研究が、物質転送マシン“テレポッド”の開発です。

研究は、転送機の片方に収めた物を、もう片方の離れた機械に転送するというもの。対象物を一度細胞レベルで分解し、元の状態に再構築する、前代未聞の挑戦でした。

実はこのテレポッド、すでに無機物の転送は成功しています。しかし有機物、つまり生物由来のもので行う実験ではいまだ失敗が続いていたのでした。

ある展覧会に出かけたブランドルは、科学雑誌の女性記者・ヴェロニカと出会います。美しいジャーナリストに惹かれたブランドル、「とんでもない実験をしているから研究所に来ないか」と彼女を誘います。

苦笑いのヴェロニカは、一緒に研究室に来てくれました。ブランドルはテレポッドを前に揚々と実験について語り始めるのです。

言って聞かせても半信半疑なヴェロニカ。それでは、とブランドルは手元にあった靴下を実際に“テレポーテーション”してみせます。

世紀の発明を間近に見たヴェロニカは、「正式に取材したい」とテープレコーダーを取り出します。ところがブランドルは制止します。まだ有機物では成功していない実験段階、今はまだ世に出したくありません。

ところで美しい記者、ヴェロニカは、つい最近まで職場の上司・ステイシスと交際していました。彼女の方からステイシスに別れを告げたものの、ステイシスはまだヴェロニカに未練があります。元彼上司に執着されている、面倒な状態です。

ヴェロニカが隠し撮りの音声をもとに作ったテレポッドの取材記事に目をつけたステイシスは、これを本誌で発表しようと言い出します。ところがブランドルの返答はやはりNG、彼にとって公表のタイミングは今ではないのです。

こうした一貫した姿勢と研究熱心なブランドルの姿に惹かれていくヴェロニカ。ブランドルもまた、女性的な優しさと強いジャーナリズムを併せ持つヴェロニカに夢中になります。

二人の間に芽生えた愛情をも、天才科学者ブランドルは研究のタネにします。ブランドルは転送機に“肉感”という生き物の特性をインプットすることで、ついに有機物の転送を成功させるのです。愛を教えてくれたヴェロニカが、彼にもたらしたアイデアでした。

この世紀の成功はいわば二人の成功、彼らの愛はますます深くなります。睦まじくシャンパンを飲みながら旅行の計画を立てているとき、ヴェロニカの目に止まったのは、研究所宛に届いた一通の封筒でした。

何かを感じたヴェロニカが中を確認すると、そこには秘密裏に行っていた一連の研究の詳細がまとめあげられた冊子が入っていました。ヴェロニカとブランドルの仲を察したステイシスの仕業に違いありません。

怒りに震えるヴェロニカ。ステイシスに一発くれるため、その場から何も言わず立ち去ります。さて困惑したのはブランドルでした。祝いのシャンパンを空けていたのに、なぜ……?「ヴェロニカには別の男がいるのでは?」。

やけになったブランドルはシャンパンの残りを胃に流し込み、テレポッドに入ります。自分が誠に承認されるためには、やはり有機物のテレポーテーションを完全形にするより他ないのだと。酔っぱらったブランドルと、たまたま紛れ込んだ “1匹のハエ”は、こうして一緒に転送機にかけられます。

映画『ザ・フライ』の感想と評価

1980年代ホラーの中でも一層グロテスクと評される本作。バイオホラーとテクノロジーを掛け合わせた、今観ても斬新なストーリーです。

同時代に公開されたリドリー・スコット監督映画『エイリアン』(1979)同様、生理的な気持ち悪さの中にも未来の技術への夢や希望が見え隠れする雰囲気がたまらない、という方も多いのではないでしょうか。

「気持ち悪い」と一蹴する方も少なくない作品ですが、ブランドルが気持ち悪い姿であることそのものに、とてつもない悲しさを感じます。

ブランドルの子を宿した際には恐怖し、堕胎しようとしたヴェロニカでした。しかし、ブランドルがハエと融合して徐々に異形の姿に変化していく状況においても、ヴェロニカは彼を優しく抱きしめています。

では、恐怖、嫌悪感と愛情の狭間で揺れる彼女の感情は、B級ホラーだけでのみ味わえるドラマティックなものなのでしょうか?

本作では、愛する人間がどんな姿になっても変わらず愛し続けることができるか?という不変の愛についての問題提起が投げかけられます。

江戸川乱歩の『芋虫』(1929)、またカフカの『変身』(1915)などにも見られる「愛する人が醜い姿に変貌した時」。または、あなたの愛する人が病気や怪我、老いによって変貌したらどうでしょう。

では、映画『ジョニーは戦場へ行った』(1971)で描かれた悲劇の主人公のように、愛する人が人と呼べるのか、自信が持てない姿に変わり果ててしまったら……。変わらず愛を注ぐとこはできるでしょうか。恐怖を感じることは、後ろめたいことなのでしょうか。

「今自分はなぜこの人を愛しているのだろう」。美しいヒトの姿をしているから?正しく滑らかなコミュニケーションが取れるから?本作を鑑賞すると、自分のエゴによって他人に愛情を抱いていたことに気づかされます。

だからこそ、ヴェロニカとブランドルそれぞれの献身を描いたシーンで、私たちは涙を流すのではないでしょうか。

徐々に思考も昆虫に近づき、理性が失われていく自覚があったブランドルは、ヴェロニカに危害が及ぶことを避けるため、もう研究所に来るなと突き放します。

肉体が腐り、自分が自分で無くなっていく孤独は想像を絶するものでしょう。それでもブランドルはヴェロニカのために彼女を遠ざけたのです。

また、ラストシーンのヴェロニカも、変わり果てた恋人を自分の手で撃ち殺すことに躊躇いを感じます。

たとえ理性を失った彼に襲い掛かられた後だとしても。ところが、ブランドルがよろよろと這い、銃口を自分の頭に押し当てるのを見て、彼の願いを聞き入れました。

本作が完全なバッドエンドであるという人もいます。しかし個人的には、若く眩しい男女が利己的な愛を乗り越えて、最期にはお互いを思いやった“ベストエンド”なのでは、と思います。

まとめ

本作『ザ・フライ』は1958年に公開されたSFホラー『蝿男の恐怖』のリメイク映画。バイオホラーの名匠、デヴィッド・クローネンバーグ監督による容赦ない描写は衝撃的です。

ジェフ・ゴールドブラム演じる天才科学者・ブランドルが化学実験の失敗により、ハエと遺伝子レベルで融合。心身は徐々に侵食されていきます。

美しい恋人・ヴェロニカの献身的な態度、しかし時折垣間見せる恐怖・嫌悪の表情は徹底的にリアルで考えさせられます。おそらく女性であればヴェロニカ、男性であればブランドルに感情移入し、絶望してしまうでしょう。

恋人がハエ人間になることは現実的ではありませんが、人は常に変化しながら生きています。“もし自分であれば”「相手の変貌に対して、どこまで愛情でついていけるだろうか……」。後ろめたいテーマに対峙したショックで観る人は涙を流すのではないでしょうか。