「もう終わりにしようと思っている。そう考え始めたら頭から離れず私を支配する。もう自分ではどうしようもない・・・」

Netflix映画『もう終わりにしよう。』は、『マルコヴィッチの穴』(1999/スパイク・ジョーンズ)、『エターナル・サンシャイン』(2004/ミシェル・ゴンドリー)の脚本や、監督作『脳内ニューヨーク』(2008)、『アノマリサ』(2015)などで知られるチャーリー・カウフマンの脚本・監督作品です。

原作は、カナダ人作家、イアン・リードが発表した同名小説で、虚と実の境が次第に不鮮明になっていくダークストーリーです。英語圏では「読後用サイト」が設けられ、多くの読者が自身の解釈を書き込み話題となりました。

一体この作品をどのように映像化するのかと、配信前から大きな期待が寄せられていた作品です。原作を既に読んだ方も、まだ読んでいない方も、チャーリー・カウフマンならではの独創的な世界にどっぷりひたることになるでしょう。

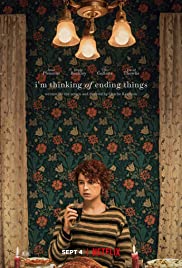

映画『もう終わりにしよう。』の作品情報

(C)Netflix

【日本公開】

2020年9月04日より配信(アメリカ映画)

【原題】

I’m Thinking of Ending Things

【原作】

イアン・リード『もう終わりにしよう。』(ハヤカワ・ミステリ文庫)

【監督・脚本】

チャーリー・カウフマン

【キャスト】

ジェシー・プレモンス、ジェシー・バックレイ、デヴィッド・シューリス、ジェイソン・ラルフ、コルビー・ミニフィ、トニ・コレット

【作品概要】

イアン・リードが2016年に発表した同名小説をチャーリー・カウフマンが映画化。

恋人との別れを決意しながら、雪の日に、彼の実家を訪れた女性。だが、そこで起こることは何かが可怪しく、現実と妄想が入り乱れていく。

ジェシー・バックレイとジェシー・プレモンスが共演。

映画『もう終わりにしよう。』あらすじとネタバレ

(C)Netflix

「もう終わりにしよう」とルーシーは心の中でつぶやきました。

恋人のジェイクとはつきあって6週間ほど。もう潮時だと感じます。ところが、今、ルーシーはジェイクの両親に会うため、彼の運転する車で、彼の故郷へと向かっていました。

これは好奇心? 親に会えば次は結婚ということになるわよね? ルーシーは心の中で、彼の誘いに乗ったことに対して自問自答していました。

カーステレオをつけると、ミュージカル『オクラホマ』の音楽が流れてきました。ジェイクは意外とミュージカルに詳しく、「オクラホマの公演は定期的に行われるからね」とミュージカルをよく見ているようでした。

外は粉雪がちらちらと舞っていました。「明日はどうしても休めない仕事があるから、雪が激しくなる前に家に戻りたい」というルーシーに、「チェーンがあるから大丈夫だよ」とジェイクは答えます。

車窓を眺めるルーシーは、廃屋の横に真新しいブランコがゆれているのを見て、奇妙に思います。ジェイクにそのことを告げると、彼はいろいろと理由を考えていましたが、ルーシーにとってはどれも納得できないものでした。

ジェイクの実家に到着して車を降りると、家の窓から、ジェイクの母親らしき人が2人を見下ろしているのが見えました。

しかし、ジェイクはすぐに家に入らず、ルーシーに農場をみせたがりました。羊小屋では入り口のところに死んだ子羊がそのままの状態で放置されていました。ルーシーには奇異に思われた光景でしたが、ジェイクは何が不思議なのか理解できないようでした。

家に入っても、なかなか両親は降りてきませんでした。あまりに時間がかかっている様子に、「ご両親には知らせたのよね」と思わず確認するルーシー。

扉の引っかき傷があるのを見て、何の部屋か尋ねると、ジェイクは「地下室の扉だよ」と答えました。彼は地下室は苦手なのだそうです。

ようやく降りてきた両親はルーシーを歓待してくれました。ジェイクの母親は豪華な料理を用意してくれていました。

ジェイクは両親にルーシーは絵を描いているんだと告げ、ルーシーが携帯に保存した彼女の絵を見せると彼らはとても感心したようでした。

食事中、携帯に電話がかかってきて、ルーシーは出ずに切ってしまいます。車に乗っている時から電話は何度もかかってきましたが、ルーシーは一度も出ませんでした。

食事を終えたあと、ルーシーとジェイクは2人になり、別の部屋から両親が激しく口論しているのが聞こえてきました。

両親のことをどう思うか?と問われ、ルーシーは「親切だわ。あなたは愛されてる」と答えました。「でも問題がある」というジェイク。「誰にだって問題があるわ」と応えながら、ルーシーは階段部分に飾られている写真に目をやりました。

そのうちの一枚を目にした時、ルーシーは「これは誰?」とその前で立ち止まりました。ジェイクは「わからない? 僕だよ」と応えますが、ルーシーは「違う、私」と思わず口にします。

その時、両親が、食後のデザートを運んできました。しかし、何かがおかしく感じられました。ジェイクは不機嫌になり、いつの間にか、ルーシーは部屋でひとりきりになっていました。

ジェイクをさがして二階にあがったルーシーはジェイクの部屋と書かれた部屋に入り、一冊の本をめくってみます。そこにはここに来るまでに車の中で、ルーシーが新作だと披露したものと同じ詩が掲載されていました。

再びキッチンに行くと、先ほどよりも若返ったようなジェイクの母がてきぱきと掃除をしていて、ルーシーは地下室に行って洗濯をしてくるよう命じられました。

言われたとおり、地下室に降りていくと、そこにはジェイクが書いたらしき絵が飾られていましたが、それと一緒にルーシーの絵と同じものが置かれていました。

ルーシーが携帯を観ると彼女が保存していた絵は全て消えていました。

地下から戻ると、今度は母親は病に倒れ、ベッドで寝込んでおり、ジェイクが側に悲しそうな表情でつきそっていました。ルーシーは一度に母親の過去と未来を見たのです。

「お父さんは?」とルーシーが尋ねると、突然ドアが空き、妙に若々しい父親が入ってきました。「息子はいい男だろ?」と父は言い、ルーシーがうなずくと、父親はルーシーをハグしました。なぜだかルーシーは涙ぐんでいました。

外は吹雪がひどくなっていました。ジェイクはタイヤにチェーンを巻き、ルーシーは凍った窓をこすり、2人は帰路につきました。

ジェイクはルーシーに両親のことをどう思ったか尋ね、ルーシーは「親切だった」と応えました。ジェイクは「両親も君のことを気に入ったようだ。これはいい兆候だ」、と言い、「いいことだ」と言い直しました。

ジェイクが言うにはルーシーはワインを何倍も飲んだそうです。ルーシー自身はその自覚がありません。

ジェイクが「こわれた」という言葉を使った拍子に、ルーシーは映画『こわれゆく女』のジーナ・ローランズの物真似を始めました。「すばらしい映画だ」というジェイクに対して、ルーシーは映画を酷評し始め、ジェイクを戸惑わせます。

しばらくするとジェイクは甘いものが食べたいと言い出しました。この先にタルサタウンがあるとジェイクが言うと、2人はタルサタウンというアイスクリームショップの歌を一緒に歌い出しました。

吹雪の中、タルサタウンにつきますが、最初に出てきた2人の店員はとても感じが悪く、ルーシーたちを好奇な目でみるばかり。

あとから来た店員はイヴォンヌという名で親切に対応してくれましたが、立ち去ろうとすると少女は「怖い」とつぶやきました。

驚いて「助けを呼ぼうか?」とルーシーは声をかけますが、少女は「行かなくてもいいのよ。ここに残ってもいいのよ」と伏し目がちに言い、ルーシーは何のことか理解することができません。

吹雪の中、走る車。ルーシーはジェイクとの別れを確信していました。

ジェイクはアイスクリームで手がベトベトになるからカップを早く捨てたいと言い、この近くに学校がある、そこなら捨てる場所があるだろうと言い出します。

早く家に戻りたいルーシーはこんなところに学校があるはずがないと主張しますが、ジェイクは耳をかそうとしません。彼はこのあたりのことをよく知っているようで、やがて立派な学校が見えてきました。

映画『もう終わりにしよう。』の感想と評価

先にイアン・リードの原作を読んで得た印象は、作品の構成上、映像化は非常に難しいのでは、というものでした。チャーリー・カウフマンなら独創的な映像世界を展開してくれそうですが、一体どのような映像になるのかは、さっぱり検討がつきませんでした。

序盤は、想像していたよりも、原作に忠実に描かれています。「もう終わりにしよう。」と心の中で決心しながらも、恋人・ジェイクの親に会うために、彼の車に乗って、彼の故郷を目指している女性ルーシー。

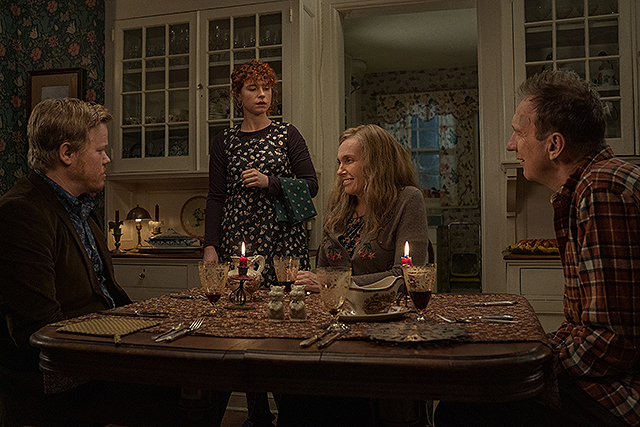

ルーシーに扮しているのはジェシー・バックリー。『ワイルド・ローズ』(2018)で子持ちの歌手志望の女性を溌剌と演じていたのが記憶に新しく、本作でもキラキラ輝く瞳が印象的です。

ジェイクに扮するのは『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』(2017/スティーヴン・スピルバーグ)、『バイス』(2018/アダム・マッケイ)などのジェシー・プレモンス。ちなみにジェイクの両親はトニ・コレットとデヴィッド・シューリスが演じており、配役は原作のイメージにぴったりと言っていいでしょう。

ルーシーが車の中から見た風景に疑問を持つあたりから、物語にどこか不安で奇怪な味わいが加わり、両親の家に着いてからは、不穏さが加速していきます。

両親の家での展開の混沌とした様は、チャーリー・カウフマンの監督作『脳内ニューヨーク』で実人生と創作の舞台が交錯し入り乱れていく様にも似ていますし、『アノマリサ』で見られる、主人公の精神の混乱ぶりを彷彿させもします。原作の持つテイストがチャーリー・カウフマン作品の主題と非常にマッチしていることが伺えます。

原作は各章の前に毎回、誰かの死に関する人々の驚きの表現が記されているのですが、映画の方は、一人の年老いた学校の用務員の静かな生活が、ルーシーとジェイクの行動と平行して時たま画面に現れます。

一体この人物は何者なのか? 主人公たちとどのような接点があるのか? そのような興味を見るものに抱かせながら、映画はノンストップで進んでいきます。

原作が発表された際、英語圏では「読後用サイト」が設けられ、多くの読者が自身の解釈を書き込んだということからも本作には様々な読み取りができるようなのですが、物語の中に散りばめられているいくつかのヒントをたどっていけば、やはりひとつの結論に至るのではないかと思われます。

つまり、ルーシーもジェイクも同じ人間が脳内で作り出した妄想の人物であるということです。苦しい世界をなんとか生き延びるために、その人物は、別の人物を作り出さなければならなかったのです。

そこから見えてくるものは、有能でありながら、社会にうまく適応できなかった人間の計り知れない失意と孤独です。

チャーリー・カウフマンはその主題をさらに突き詰めるために、原作とは関係ない2つの引用をしています。もっとも、「引用」は2つといわず、相当な引用が行われているようなのですが、それを全て読み解く力量は筆者にはなく、もっとも分かりやすい2つに絞ってみました。

参考動画:映画『オクラホマ』

まず1つ目はミュージカル『オクラホマ』です。ロジャーズ&ハマースタインのコンビの第1作であるブロードウェイミュージカルの古典(1943年初演)で、フレッド・ジンネマン監督によって1955年に映画化されています。

ルーシーとジェイクが車中、ラジオで聴くのが『オクラホマ』の中のナンバーのひとつ「Many A New Day」です。「好きな人がこっちをむいてくれなくても別に私は平気よ、男はひとりじゃないし、過ぎ去った日々よりも素敵な明るい新しい日々が来るわ」といった内容で、ヒロインのローリーが強がって歌う歌です。

『オクラホマ』に関しては『脳内ニューヨーク』でもミシェル・ウィリアムズ演じる女優が学生時代に演じた作品として名前が上がっていました。チャーリー・カウフマンはおそらく『オクラホマ』が大のお気に入りなのでしょう。

用務員の老人が、体育館を掃除している時、『オクラホマ』の練習風景に思わず引き込まれていると、主演の女の子に露骨に嫌な顔をされるシーンが、ルーシーとジェイクがラジオを聴いている場面に重なってきます。

終盤、雪の中を訪れた学校の校舎に入ってからも幻想的なダンスシーンが登場します。最初は優雅で美しいうっとりするようなダンスですが、次第に『オクラホマ』でヒロインが見る悪夢と酷似していきます。幸せに踊っていた男女のうち、男は別の男に殺され、女はその男に略奪されてしまうのですが、ミュージカルとは違い、ここでは夢が覚めることはありません。

死んだ男はジェイクの分身で、連れ去られた女はルーシーの分身です。気に入った女性と恋人同士になるなど、自分の人生には決してありえないのだという深い絶望がそこには描かれているのです。

さらに言えば、最後の老いたジェイクが何かの授賞式で歌う歌も、『オクラホマ』のものです。映画版には収録されていない、ヒーローのカーリーとローリーの恋路を邪魔する悪党である農夫ジャッドが自らの決心を歌い上げる「Lonely Room」というナンバーです。

この悪党ほど、哀れなものはないのではないかと思えるほど、『オクラホマ』におけるジャッドは不憫なキャラクターです。彼は本気でローリーのことが好きなのですが、相手にしてもらえません。ところがお祭りに誘ったらなんとOKが出て、恋心に火がつくジャッド。しかしそれは恋に素直でないローリーのカーリーに対するツンデレ行為であり、ローリーはカーリーが好きであるがゆえにジャッドにうんと言ってしまったのです。しかし、ジャッドはそうとは思わず恋に突き進み、挙げ句に事故で死んでしまいます。

それも自業自得のことではあるのですが、とにかく映画版を観る限り、誰もジャッドに同情せず、敬意の欠片すらありません。愉快で陽気な幕切れだけに、取り残された男の悲痛さが気になってしょうがなかったのですが、おそらく、チャーリー・カウフマンもこのジャッドという男を哀れに感じていたに違いありません。

映画版でこの曲がカットされているというのもなんとも無情な気がします。『もう終わりにしよう。』のラストでジェイクにジャッドの歌を歌わせたのも、ジェイクにジャッドの面影を重ねたからでしょうし、また、授賞式のような場面でこの歌を歌わせることで、哀れな男を追悼しようとしたのかもしれません。

参考動画:映画『こわれゆく女』

さて、もうひとつの引用はジョン・カサベテスの『こわれゆく女』(1974)です。ジェイクの実家から帰る際に、ルーシーがこの作品のジーナ・ローランズとピーター・フォークの物真似をするのです。

『こわれゆく女』は、ジーナ・ローランズ扮するメイベルと、ピーター・フォーク扮するその夫ニックの物語です。メイベルは子どもにも優しく、子どもたちも母親が大好きで、夫婦は深く愛し合っています。しかし、メイベルは人を楽しませる依存症とでもいうのでしょうか、何事にも過度にやり過ぎてしまう傾向があり、それが人々を戸惑わせ、ニックはついカッとなって、妻を怒鳴りつけたり、叩いたりしてしまうのです。

深く妻を愛しているのに、いらいらすると妻を叱りつけてしまう夫。妻は頑なになり、益々精神を病んでいきます。適切な治療をすれば、回復できそうでもあるのに、喧嘩をしては和解し、また喧嘩をしてはの繰り返しの中で妻はどんどん病んでいきます。

チャーリー・カウフマンは、ここでも、何の悪気も罪もないのに、普通の生活を営むことから外れていく人物の痛みを受け取り、そこに深い共感を見出しています。

『こわれゆく女』をジェイクは絶賛しているにもかかわらず、ルーシーはこれでもかというくらい酷評します。それは、好きな作品を好きな人からボロカスに言われてしまう映画ファンの悲劇を表すある種のユーモアにもとれます。

まとめ

チャーリー・カウフマンは、作品の中で、自身が望んでいた人生とそうは転がらなかった人生、選びたかった人生と選べなかった人生を描いてきた作家です。

本作は、大きな才能を持ち、周りからも期待され、せっせと学問に励んだものの、うまく人間関係を築くことができなかったため希望の職につけず、社会に適応できず人生から転落し、なんとか生きるために誰とも接しなくても良い仕事を選んで、細々と生きてきた一人の人物を見つめています。

誰とも接しなくても良いとはいえ、それでも彼の姿を意地悪な視点で観る人物は存在します。そんな視線にびくつきながら生きていくしかない人物を、チャーリー・カウフマンは大いなる共感を込め、描いているのです。

どこかで道をはずさなければこうなっていただろう立派な自分、こうなりたかった素敵な自分、あの時声をかけたかったのにかけられなかった女の子をちゃんと恋人にしている自分。そんな妄想をたくましくしながら、かろうじて生きてきた人物が「もう終わりにしよう。」とつぶやく。

当初、その言葉は恋人同士の別れを意味しているとばかり思っていましたが、映画を見終えたあと、このタイトルの意味が深く心に染み込んでくるのです。