映画『生理ちゃん』は2019年11月8日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷他にて全国公開中。

多くの女性たちの共感を呼び、第23回手塚治虫文化賞・短編賞を受賞した漫画家でイラストレーターでもある小山健のコミック「生理ちゃん」を実写映画化。

ヒロインの青子を演技派女優の二階堂ふみが演じるほか、共演に伊藤沙莉、松風理咲、豊嶋花、須藤蓮、狩野見恭兵、岡田義徳など、多彩なキャストが集結。

(C)Cinemarche

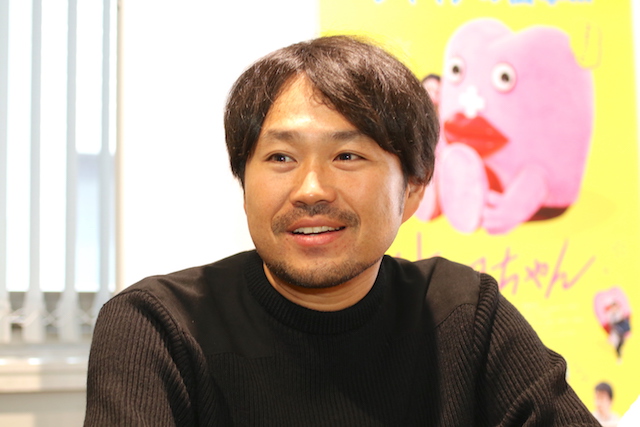

そして演出を担当したのは、ドラマ『隣の家族は青く見える』『ルパンの娘』などで知られる品田俊介監督。自身にとって初の劇場監督作となる本作に挑みました。

今回は『生理ちゃん』の劇場公開を記念して、品田俊介監督にインタビューを行いました。

映画化するにあたりテレビドラマではない撮影現場に臨んだ心境や、主要キャストへの思い、また、品田監督自身が掴んだ映像制作の在り方など、多岐に渡ってお話をお伺いいたしました。

CONTENTS

初の劇場作品『生理ちゃん』に臨んだ経緯

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──はじめに映画『生理ちゃん』の制作の経緯についてお聞かせください。

品田俊介監督(以下、品田):第11回沖縄国際映画祭の「TV DIRECTOR’S MOVIE」にむけて、吉本興業さんから「何か映画を撮りませんか」というお話をいただいたのがきっかけです。もともとフジテレビのプロデューサーの稲葉直人さんに企画がきて、彼が僕を推薦してくれました。

作品に相応しい原作をジャンルを広げて探している中で、偶然「生理ちゃん」のコミックに出会いました。最初は確かに面白いけど実写化できるとは到底思えなくて候補には入れなかったのですが、その後、いろいろな作品を探していく中で、じわじわと生理ちゃんの温かさが思い出されてきました。

なんだか心に残って、その愛おしさがずっと頭から離れなくなって…。だんだんと想いが強くなり、いよいよもうこれしかないと決断しました。

自分はテレビドラマのディレクターの仕事をしています。ドラマは基本的にリアルな作品を撮るものですが、以前からSF、コメディ、ホラーなどの、いわゆるジャンル映画に興味がありました。稲葉さんとは2016年放送の『世にも奇妙な物語』で出会って、いつか一緒にファンタジーな作品を撮りたいんだと言っていたのが、今回実現した形です。

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──品田監督が、原作であるコミック「生理ちゃん」を映画化するにあたって心がけた点などありますか?

品田:女性にとっての「生理ちゃん」って何なんだろうという問いから始めて行きました。女優さんや周りの女性スタッフに、生理との距離感や絆などを伺いながら、脚本家の赤松新さんと作っていきました。

自分も男性なので生理のことは全くといって良いほど知らず、作品として作りあげていく中で徐々に理解していくところがありました。その中で、まず女性の生理について、誤った解釈をしないようにということは常に心がけていましたし、また、女性の観客の方が観ていて不快になるような場面づくりは絶対に避けようと思っていました。

作品はコメディなので笑いの要素があるのですが、冒頭は少しホラーを入れた作りにしたんです。生理ちゃんが登場するシーンで、主人公の二階堂ふみさんが演じる青子のリアクションによっては、生理ちゃんの持つユーモアが損われてしまうことになる。その辺のキャラクターの取り扱い方や、さじ加減にも注意を払ったつもりです。

テレビドラマと映画の違い

(C)Cinemarche

──これまで多くのドラマを手掛けている中で、今回は初の映画監督。ドラマと映画との違いはありました?

品田:違いを強く意識してはいませんでしたが、たしかに撮影当初は違和感がありました。

現場では、テレビを主にしている人間が僕と稲葉さんと脚本の赤松新さんしかおらず、他のスタッフはみなさん映画現場の方でした。撮影期間など限られた範囲だったこともあり、自分はできるだけドラマのスタイルで挑もうと準備していました。現場のスタッフも僕の方法をリスペクトしてくれて、さらにいろいろなアイディアもくれました。

例えばスクリーンでの見せ方など、なるほど映画スタッフが僕のイメージを汲みとって形にすると、こういう映画表現になるんだなと。

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

品田:撮影のクランク・インは映画冒頭、青子が生理パンチを受けた翌朝、部屋のシーンからでした。

自分はドラマのコメディシーンの撮り方の一つとして、画を先に想定した上で、俳優さんの動きを決める、と言った手順で臨んだのですが、なんか違うな…と。初日はそこから話し込んで行いました。

特に物語前半のコメディタッチの部分などは、もっとその要素を強くしたいところもあったのですが、どちらかというと映画的で…。これでいいのかなとう迷いや不安が生じました。

編集を経て、スクリーンで観ると「こういうことか」と了解できたところがありました。作品を作り終えた今となっては、当時の現場でスタッフの皆さんが仰っていたことを理解できた部分があります。ずっと、不安でした。正直出来上がっても大丈夫かなって思っていました。

その他にも、青子が誕生日にレストランでステーキを食べるというシーンがある。当初自分が用意したコンテでは、青子の目線でステーキを撮る、それに対するリアクションがある…というプランでした。そうしないと明確に伝わらないと思ったんです。

でも、カメラマンの切り取り方が自分のそれとは食い違っていました。そこは説明しなくても観客が想像して、青子の気持ちを補ってくれる。観客に伝える技術的な部分で、いろいろな発見がありました。

実は『生理ちゃん』を撮影後、すぐにテレビドラマ『ルパンの娘』の撮影に取り掛かり始めたんです。映画『翔んで埼玉』の武内英樹監督とその時に一緒だったスタッフとで、ドラマを映画のスタイルで革新的に撮っていったんです。ドラマのスタッフ側からみると戸惑う場面もあったのですが、自分はその直前に映画の現場を経験しており、正直その時になってようやく「ああ、そういうことだったのか」と理解できました。

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──監督の中でドラマと映画の垣根はないとお考えですか?

品田:自分は常日頃、ドラマもCMも映画も線引きすることなく同じようにやっていきたいと思っています。今回は幸運にもチャンスを頂いて、ドラマ人である自分が映画に携われました。

最初、映画畑の方たちとテレビのスタイルで作品作りをしたら、どう映るんだろうと興味深く感じていました。

ドラマのスタイルで撮って、映画館で上映すれば、自然と人様にウケるし、映画らしくなるんだろうな、って。他の皆さんもそういうスタイルなのかと…。

実際に経験した上で今思うことは、 それぞれの良いところをどう選択するかを考えることで、映画、ドラマ、CMの垣根を越えた新しいジャンルが創造できると考えています。

映画『生理ちゃん』を経ての、テレビドラマ『ルパンの娘』での経験は、これまでのフジテレビのドラマの中でもユニークだったこともあり、大変貴重なものになりました。

女優・二階堂ふみの存在感

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──二階堂ふみさんは品田監督から見てどのような女優さんでしたか?

品田:二階堂ふみさんは、『翔んで埼玉』のようなコメディも、ヒューマンドラマも幅広く演じられる魅力のある女優さんです。最初にのオファー時に期待した以上のものを『生理ちゃん』でも演じてくれました。

二階堂さんとは撮影当初から、青子役について話し合いました。生理ちゃんが出てくるだけでこの作品の世界観は表現できるから、変にコメディ仕立てにせず、青子は青子として懸命に生きる姿を演じていく、という結論に至りました。

ドラマ的な魅せ方を考えるというよりは、撮影期間中は「青子」として生きもらって、その姿をカメラに収めていく。役作りについては、二階堂さんご自身からいろいろと提案してくださったり、工夫してくださったりました。

例えば、青子が最後に決断をする場面で、決定的なセリフはないんですが、その心情を表現しなくてはならない。原因と結果が明確ではなく、言語化できないものを表現する場面で、二階堂さんの演技におまかせして、その絶妙な場面を彼女は見事に表現してくれました。本当にありがたかったです。

女優・伊藤沙莉の魅力

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──山本りほ役を演じた伊藤沙莉さんについてはいかがでしたか?

品田:二階堂さんが演じた青子がいわゆる一般的な生理を抱える女性の代表なら、伊藤さん演じる山本りほは、その対極として、女性としてのコンプレックスを抱えながら生きる女性の代表者です。

この役には絶対的に共感できる女優さんに演じてもらう必要がありました。伊藤さんとは以前、ドラマでご一緒したことがあるのですが、一歩引いて謙遜する姿は「りほ」そのものでした。彼女だったら、「りほ」を通じて女性の気持ちを代弁してくれるに違いないと確信していました。

生理ちゃんというキャラクター

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

──生理ちゃんの魅力は、日本文化の中で例えるなら、妖怪や妖精のようなものとして受け入れやすい面があると思うのですが、先行上映されたオランダでの映画祭での反応はいかがでしたか?

品田:オランダを含め、欧米では日本ほど「生理」自体がタブー視されていない印象で、タブーの顕在化というよりは、日本の得意分野でもあるサブカル的な要素を楽しんでくれました。

いわゆる生理ちゃんのルックスですね、生理ちゃんの着ぐるみをオリジナルで作ってくれたりとか。友好的な雰囲気で、日本文化が好きな人が集まってくれたので漫画とかアニメとかそっち方向でも見てくれてるんだなーって。

常に“冒険心と自分探し”への挑戦

(C)Cinemarche

──監督はなぜテレビドラマの制作部に入られたのですか?

品田:大学時代、東京に上京しました。当時、単館映画作品を観に行くのが流行っていたんですね。東京への憧れも強かったので、映画館に行って、浸っている。俺カッコいいんじゃないかって(笑)。

1996年はダニー・ボイル監督の『トレインスポッティング』がヒットした頃で、俳優のユアン・マクレガーが日本で一躍注目を受けていました。またユアンも出演した『ピーター・グリーナウェイの枕草子』が、今では閉館してしまったシネマライズで公開されたんです。

すぐにその作品を観に行ったんですが、全然意味が分からないんですよ。よく分からなかったけど、その映画を観ている俺、かっこいいかもって(笑)。今から考えると恥ずかしい話ですね。

ある時、ふと自分はヒューマンドラマ系の作品よりも、実はエンタメ系のほうが好きなんじゃないかと気づくんです。幼い頃、金曜ロードショーで観た『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)や『グーニーズ』(1985)が大好きだったなぁと。

世代を超えてみんなが楽しめるエンタメ映画はないかって考えた時に、日本でそれを作っているのはテレビ局だと感じました。もちろん、いろんな制約はあるのですが、その限られた中でみんなを楽しませる作品を、真剣に考えて作っている。

実は自分が一番やりたいことはそれなのかもしれないと思い始めたんです。

──今後、品田監督が挑戦していきたいことなどあれば、お聞かせください。

品田:テレビのディレクターが、映画の世界に入っていけた。映画『生理ちゃん』の制作を通して、今までとは異なる分野のスタッフと一緒に仕事を取り組めたのは、これまでにない新鮮で貴重な経験でした。

冒頭部分では、ドラマなのか映画なのかの迷いが垣間見えるかもしれませんが、それも良く言えば、「ボーダレス」になっていると言えます。最初のビジョンとは違うものでしたが、見方を変えれば垣根を越えた新たなものができた。それはもちろんまだ全体的にはふわっとしていてつかみどころはありませんし、答えは出ていません。

ただ、映画とドラマのふたつのジャンルの融合の可能性を見てとれるはずです。

メディアとしてのドラマと映画の線引きは薄れていますが、ハード面ではそれぞれの分野は独立しており、自負心を抱いている方々も多い。そのような中で、垣根を超えた物づくりにチャレンジする。今後も大きなテーマとして、また今回の経験を活かして、さらに新しい感覚の作品を作っていきたいです。

観客へのメッセージ

(C)Cinemarche

──最後に、監督から映画『生理ちゃん』をご覧になる観客の方へのメッセージをお願いします。

品田:自分は監督という立場ですが、男性の観客と同じで、最初は生理について全く知らないところからスタートして、撮影していく中で新しい発見を積み重ね、それ自体を分かろうとしながら制作していきました。

だからこそ女性の方々の共感や共有に終始するのではなく、異性が観ること、さらに、子供たちが観てくれることがこの作品のゴールです。

子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、幅広く観て楽しんでいただける作品に仕上がっていると思いますので、ぜひ、劇場に足をお運びください。

インタビュー / 出町光識

構成 / くぼたなほこ

品田俊介監督のプロフィール

1980年3月6日生まれ、新潟県出身。

ドラマを中心に多くの作品の演出を手掛けています。

近年手掛けた主なドラマ作品には、『信長協奏曲』(2014)、『失恋ショコラティエ』(2014)、『世にも奇妙な物語』(2016)、『ナオミとカナコ』(2016)、『人は見た目が100パーセント』(2017)、『隣の家族は青く見える』(2018)、『ルパンの娘』(2019)など。

映画『生理ちゃん』で初の劇場公開デビューを果たしました。

映画『生理ちゃん』の作品情報

【公開】

2019年公開(日本映画)

【原作】

小山健「生理ちゃん」(ビームコミックス/KADOKAWA刊)

【監督】

品田俊介

【脚本】

赤松新

【音楽】

河内結衣

【主題歌】

the peggies「する」(Epic Records Japan)

【キャスト】

二階堂ふみ、伊藤沙莉、松風理咲、須藤蓮、狩野見恭兵、豊嶋花、藤原光博、岡田義徳

【作品概要】

手塚治虫文化賞・短編賞を受賞した小山健の人気コミックを実写映画化。

女性が抱える悩みの一つ「生理」を“生理ちゃん”と擬人化して描きながら、女性たちの日々の生活や悩みをみつめた作品です。

監督を務めたのは、ドラマ演出を中心に活躍し、本作が初の監督作品となる品田俊介。

映画『生理ちゃん』のあらすじ

(C)吉本興業 (C)小山健/KADOKAWA

米田青子はあまね出版で働く編集者。仕事はハードながらもやりがいがあり、プライベートでは久保勇輔という恋人もいて充実した毎日を送っていました。

でも忙しい時に限って生理がやってきます。仕事中、痛みを我慢していたら、上司から「眠そうだな」と雷がおちてきました。

久保勇輔は2年前に妻を亡くしており、1人娘のかりんと暮らしています。11歳のかりんは、亡くなったお母さんのことをとても大切に思っていて、青子の顔をみると態度を硬化させます。

久保は青子と結婚したがっているのですが、かりんの気持ちや仕事のことを考えたらなかなかプロポーズを受けることができません。

青子もまた、早くに母を亡くしていました。父が再婚もせず、青子と妹のひかるを育ててくれたのでした。

一方、あまね出版で清掃員として働く山本りほは、人付き合いが苦手で、バイトで外に出る以外は自室に引きこもり、両親ともあまり言葉を交わさず、レトロゲームにのめり込む生活を送っていました。

夢をあきらめ、誰とも付き合おうとしない彼女のもとにも生理がやってきます。

りほは感情を大きく揺さぶられるときは、SNSに思いをぶつけ毒を吐き続けていました。

青子は、りほのブログのファンでした。上司から連絡先を調べて雑誌の連載を依頼するようにと命ぜられますが、なかなか正体を知ることができません。

そんな折、久保があわてた様子で青子に電話をかけてきました…。

映画『生理ちゃん』が2019年11月8日より、ヒューマントラストシネマ渋谷他にて全国公開中。