映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』は2020年7月18日(土)より新宿K’s cinemaほかにて全国順次公開!

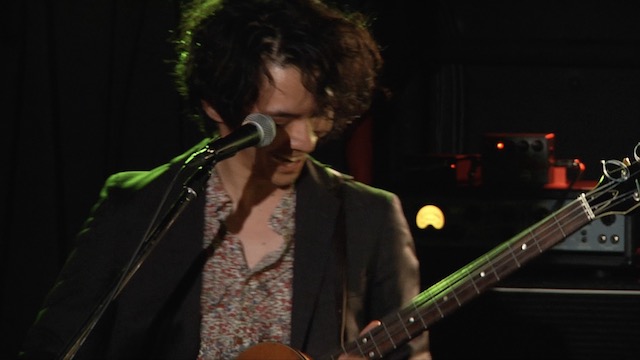

音楽の世界から産声を上げて50年、いまだ衰えぬその力強いメッセージによって人々を魅了し続けるロックバンド「頭脳警察」。映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』はそんな頭脳警察の歩んできた道程を、時代の足跡とともに綴ったドキュメンタリー作品です。

(C)2020 ZK PROJECT

PANTA、TOSHIという二人のメンバーによって1969年に結成され、1975年に一度解散を迎えた頭脳警察。しかし1990年に再結成され、2019年には若いメンバーとともに新たな活動を開始しました。二人は解散期間も含め、日本のロックシーンよりさまざまなメッセージを発し、ミュージシャンのみならず多くの人々に影響を与えてきた。この作品では彼らの証言を中心に、日本の歴史の一部に添った彼らの軌跡を追っていきます。

今回は映画を手掛けた末永賢監督にインタビューを実施。PANTA、TOSHIそして頭脳警察の軌跡を追うことで見えてきたもの、コロナ渦の中で劇場公開を迎えるという特別な経験に感じた思いなどを語っていただきました。

CONTENTS

どこか記憶の端につながっていた頭脳警察

(C)2020 ZK PROJECT

──末永監督が本作製作のプロジェクトに参画されたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

末永賢監督(以下、末永):普段、僕は劇映画に携わっているんですが、2015年に映画『いぬむこいり』という4時間5分の大長編作品に助監督として参加したことがあります。その作品でPANTAさんにはキャストとしてお世話になったことがありました。

その後、ちょうど2年ほど前に「頭脳警察が2年後に結成50周年を迎えるのを機に、何か撮影しようじゃないか」という動きが僕の近辺であったんです。そして『いぬむこいり』で監督を務め、本作の今回のプロデュースを担当している片嶋一貴さんから「頭脳警察のドキュメンタリーを企画するので、監督を担当してほしい」という話が来ました。

──今回の映画や『いぬむこいり』でのお仕事以前に、末永監督ご自身は頭脳警察という存在をご存知だったのでしょうか?

末永:僕が中高生だったころ、PANTAさんは「PANTA&HAL」として活動されていたんですが、当時の記憶を探ってみると頭脳警察というよりもPANTAさんの話題に触れることが多かったですね。ですから頭脳警察についてよく知るようになったのは、それからずっと後の時期だったと思います。

「音の集大成」とは違う別の形へ

(c)2020 ZK PROJECT

──そのわずかな接点の中で、末永監督は頭脳警察というバンドをどのように認識されていましたか?

末永:80年代になっても頭脳警察について耳にすることはあって「非常に過激なバンドであり、反体制的な歌を歌っている」という話は聞いたことがありました。実際に音も聞いたと思うんですが、残念ながら曲名は覚えていません。

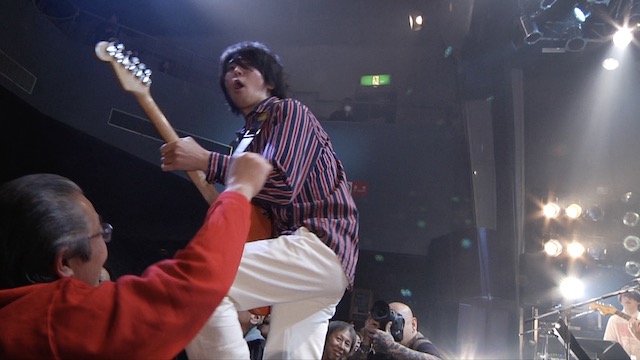

一方で今回撮影のために付き添い、彼らの姿を目の当たりにした印象としては、一言で言えば「カッコいいオッサンたち」ですね(笑)。ああいう70歳に自分もなれたらいいんですが。またそういう人たちが2019年になって、あえて若者たちを起用し再始動したというのもすごさを感じられました。

──ドキュメンタリーとして彼らの姿を描くにあたって、どのようなアプローチを進められたのでしょうか?

末永:まず、ライブを記録した音楽ビデオは多く制作されているだろうと思ったんです。でも僕にはそういう撮り方はできないし、そういった「音の集大成」とは別の形での映画制作を考えていました。

またPANTAさん・TOSHIさんが1950年に生まれて、1969年に頭脳警察を結成。その後の活動を追ううちに、「戦後史の中での頭脳警察」という視点を見つけました。それが作品の輪郭を形作ったんでしょうね。

人の何を刺激するのか

(c)2020 ZK PROJECT

──頭脳警察は常に「反体制」「過激」といったイメージとともに活動を続けてきましたが、作中における2018年のクリミア半島ライブでのエピソードからは、彼らの音楽への純粋さを感じられました。

末永:頭脳警察に対して抱いた印象をふまえると、彼らは自分たちの音楽を追求する中でやってみた行動が、たまたま社会から「政治的」と呼ばれる部分に触れていたのではとも感じられるんです。

クリミア半島への渡航についても、民族派活動家の木村三浩さんとPANTAさんが、イデオロギーを越えた人間同士の思いの結びつきとして取った行動だったのでしょう。同行した作家の椎野礼仁さんとシミズヒトシさんらも、その意味では同じ考えではないでしょうか。それに自分の中にもし政治的な思想という別のエネルギーが邪魔していたら、僕もあの場には行くこともなかったと思います。右翼は正直苦手でしたから(笑)

またあの場にいたPANTAさんからは、日本での彼とは違った一面を感じられました。作中の映像では「七月のムスターファ」という楽曲一曲に絞っていますが、実はもっとポピュラーな曲も演奏していたんです。日本の歌謡曲だけれどロシアの人々も「ロシアの歌謡曲」だと思っている曲、ザ・ピーナッツの「恋のバカンス」を演奏したり、「次はもっと有名な曲をやります」と「トロイカ」を演奏したり(笑)。日本のライブでは絶対やらない、PANTAさんの貴重な一面が見られました。

(c)2020 ZK PROJECT

──作中、木村さんはPANTAさんに向けて「今後ともレボリューションソング的な曲をどんどん書いてほしい」と語りますが、頭脳警察の楽曲が「レボリューションソング」と評される理由とはどのようなところにあるのでしょうか?

末永:要は「人の何を刺激するのか」だと思うんです。PANTAさんの音楽、頭脳警察のイメージは詞によるところが大きく、その詞には社会や政治と近い領域で理解されやすい言葉を用いていることが多いと感じています。ただ、別に彼らは「頭脳警察」として今まで用いてきた言葉や文法がたまたまそうだったわけで、一方では「好いた惚れた」の歌を歌う人もいるわけです。それはそれでいいんじゃないでしょうか。

音楽家の坂本龍一さんが少し前に「音楽は暗黒の力」といったことを語られていたと思うんですが、PANTAさんもクリミアで「音楽は力強い武器である」と同じようなことを言われていたんです。これは「使い方を間違えると、非常に危険な劇薬となる可能性をはらんでいる」ということでもあると思います。その二面性と頭脳警察は向き合い続けているのかもしれません。

「絶景かな」と言ってのける頭脳警察

(c)2020 ZK PROJECT

──「未来への鼓動」という副題のように、頭脳警察の歴史が今後も続いていくことの意味について、末永監督ご自身はどうお考えでしょうか?

末永:頭脳警察は常に社会や世界、そこに存在する矛盾に照準を合わせながら活動を続けてきたバンドだと感じています。それこそ世の中が変わっていくほど、彼らがやっていくことは増えていくと思っています。

特にこの映画のエンディングで流れる「絶景かな」は、映画のために書き下ろしていただいた曲なんですが、そのレコーディングが行われた時期は、コロナ禍の影響でライブハウスに客が入れないどころか街中から人がいなくなる、という有様でした。そんな絶望的な状況の中で、この世界を「絶景かな」と言ってのける頭脳警察って、素敵だと思うんです。

──その「絶景かな」というタイトルは、やはり歌舞伎から引用されているのでしょうか?

末永:そうですね。『楼門五三桐(さんもんごさんのきり)』という演目で大盗賊・石川五右衛門が京都の南禅寺山門の上で花見をし、そこで京都の町中に桜が咲いているのを見て「絶景かな」と、「これ以上の景色はないだろう」と言ったわけです。

その直後に彼は役人に捕まり処刑されるんですが、「絶景かな」というタイトルはそこからつけられました。だから映画のラストに、ワンカットだけ渋谷の交差点を上から映し出したものがあるんですが、「絶景かな」という言葉が発された瞬間と同じように、高いところから撮ろうと考えて撮影を行いました。

観た者の”現在”を作り歴史はつながる

(c)2020 ZK PROJECT

──本作はコロナ渦の影響がいまだ続く中での劇場公開となったわけですが、末永監督はその状況に際しどのような思いを抱きましたか?

末永:2020年の3月か4月ごろ、一連の騒動の中で「この映画は公開できないんじゃないか」「映画館というものが二度と成り立たなくなるんじゃないか」とさえ思える状況が訪れました。それは僕だけでなく、世の中の多くの人もそう感じたんじゃないでしょうか。ですが幸いにも今回劇場での公開が実現し、まさに「先のことは分からなかったけど、未来というのは必ず来るんだ」と改めて感じました。

また本作は「頭脳警察から見た戦後史」だと先ほど言いましたが、この作品が映画である以上、そこに写っているのはあくまで「今までの頭脳警察の映像」という「過去」なんです。

しかし人々が映画館に訪れこの作品を観たとき、「過去」の映像は人々にとっての「現在」となるんです。何十年前の映像であっても、観る人にとってそれが初めて出会うものであれば、それは「現在起こりつつある体験」なんです。そういった意味では、「過去」は過ぎ去ったものというよりは「歴史」として常に「現在」につながっているんだと思う。そしてそれは、これからもつながっていく。僕はそんなことを、この映画を作りながら思いました。

インタビュー・文/桂伸也

末永賢監督プロフィール

バブル絶頂期に大学を卒業、映画界に足を踏み入れ鈴木清順、小沼勝らの助監督を経て監督活動を開始しました。本作撮影中に書かれた書籍『ヤルタ・クリミア探訪記 PANTAと仲間たち』では共同著者に名を連ねています。

これまでの監督作は『日本犯罪秘録・チ37号事件』『大阪ニセ夜間金庫事件』『長官狙撃』『河内山宗俊』など。日活大部屋俳優の実録『人生とんぼ返り』が2020年秋に公開予定となっています。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』の作品情報

【公開】

2020年(日本映画)

【監督・編集】

末永賢

【企画プロデュース】

片嶋一貴

【出演】

頭脳警察、加藤登紀子、植田芳暁、岡田志郎、山本直樹、仲野茂、大槻ケンヂ、佐渡山豊、宮藤官九郎、ROLLY、切通理作、白井良明、浦沢直樹、木村三浩、うじきつよし、桃山邑、春風亭昇太、鈴木邦男、足立正生、石垣秀基、アップアップガールズ(仮)、鈴木慶一、高嶋政宏 ほか

【作品概要】

ロックバンド「頭脳警察」の結成50周年企画として、頭脳警察の過去と現在に迫るドキュメンタリー。頭脳警察のオリジナルメンバーであるPANTA(中村治雄)とTOSHI(石塚俊明)のほか、澤竜次、宮田岳、樋口素之助、おおくぼけいら“50周年バンド”の新メンバー、さらに加藤登紀子や山本直樹、宮藤官九郎、春風亭昇太、鈴木邦男、足立正生ら幅広い世代の表現者の証言によって、頭脳警察の活動と共に日本のカウンターカルチャーやサブカルチャーの歴史を振り返ります。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』のあらすじ

(c)2020 ZK PROJECT

埼玉・所沢公園に向かう一人の老人の姿がありました。彼は日本の伝説的なロックバンド頭脳警察の中心人物であるPANTA。

かつてここに米軍の基地があったころ、PANTAの父は日本人職員として働いていた思い出の地でした。当時の面影を残すその場所には、父の同僚・メリック軍曹がハーモニカで聴かせてくれた「ケンタッキーの我が家」の懐かしいメロディが響いていました。

運命的な出会いより頭脳警察という肩書きを長く背負うこととなったPANTAとTOSHI。同じころに生まれた二人は、戦後の迷走する潮流の中でそれぞれの胸に反骨心と音楽への憧れを育てていきます。そして二人は17歳のとき、とある「農協パーティー」で出会いました。

1969年には進学する二人を吹き荒れる学生運動の嵐が待ち構えていました。そして年が明け東大闘争の鎮圧によってその暴風がようやく静まろうというころに二人は再会し、頭脳警察を結成。

バンドは1975年に一度解散、そして1990年に再結成、さらに2019年には気鋭の若いミュージシャンを迎え新たな血を注いだグループとして新たな活動を開始します。

映画『zk/頭脳警察50 未来への鼓動』は2020年7月18日(土)より新宿K’s cinemaほかにて全国順次公開!