映画『藍色少年少女』が、2019年7月26日(金)より、アップリンク吉祥寺にてロードショー!

自然豊かな藤野町を舞台に、福島からやって来た子どもたちと地元の子どもたちが「保養活動」を通して交流する一夏が描かれる映画『藍色少年少女』。

世界中から集まった子どものための映画・映像を通じて優しいメッセージを届けられるキネコ国際映画祭2017で、日本作品賞長編部門にノミネートされ、高い評価を集めました。

©︎Cinemarche

©︎Cinemarche

本作の配役は全て、藤野で活動する演劇グループ「ふじのキッズシアター」に在籍する子どもたちが担当し、芸術監督である柳田ありすさんの声がけで企画が始動。

今回は、そうした子どもたちの表現活動をサポートすべく企画を本格化させた結城貴史プロデューサーにインタビューを行い、作品製作の経緯、「ふじのキッズシアター」の子どもたちとのやり取りや、映画作りのモットーについてお話を伺ってきました。

CONTENTS

企画の立ち上がり

──作品を制作するにいたった経緯をお聞かせください。

結城貴史(以下、結城):私が制作した映画の完成披露上映会を立川の映画館でやった時、今作プロデューサーの柳田ありすさんが観にきていました。演技の先生でもあったんですが、上映後にすごく神妙な面持ちで、「私たちと一緒に映画を作ってくれないか」と言われました。

ロケ地である藤野の子どもたちのお芝居を演出しているといういきさつや、藤野という町がアートが盛んで、震災後に保養活動をやっていることを聞き、自分の母親が福島の出身ということもあり、ダイレクトに響いてきました。

当時福島に暮らす子どもたちは全く外で遊べないという現実がありました。そんな状況にあって、子どもたちが存分に遊べる場所を提供しようとまっさきに手を挙げたのが藤野という小さな町でした。キッズシアターの子どもたちとお芝居をやったり、ただただ外で遊んだり、一夏を過ごすという活動をやっていたことに驚きました。

現地に行ってみると、いたるところにアート作品がゴロゴロしている町でした。そこで演劇を通して色々なことを学ぶキッズシアターの子どもたちの活動をみた時に、監督を誰にしようかと考え、『リトル・ウィング』(2013)という子どもの空手の映画でご一緒した倉田健次監督が、上手に子どもたちと接していたのを思い出したんです。倉田監督が脚本を書いて、子どもたちのやりたいことを自由にやれたら、とても優しいものになるんじゃないかなと思い、お話して、企画が本格化しました。

予想を超えたオーディション

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

結城:それで倉田さんともう一度藤野を訪れると、町をすぐに気に入ってくれました。ただ、素人の子どもたちだからきっちりオーディションはやりましょうということで合致しました。もし決まらなかったら、主演の二人は芸能プロダクションにお願いしましょうと、そんな心配をよそに藤野町はとても面白い感性の子どもたちばかりで驚きましたね。

主演の遠藤史人君がオーディション時「俺、もう全部台詞入ってるから」と言ってきたのを今でも鮮明に覚えています。俺を主演にしろうという意気込みだったんですが、私はよっぽどのことをしてくれなければ、自分は認めないと監督に言っていたんです。

しかし陶芸家の女性と別れる場面をやらせると、ぼろぼろ泣き出し、ただただそこに存在していたんです。すぐに彼しかいないと直感しました。他の子どものキャストも同様でした。その流れのまま、夏休みをまるまる使ってこの子たちと勝負しましょうとモチベーションが高まり、スタッフィングが始まりました。

藤野町のサポート体制

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──キャストの子どもたちは全員、「ふじのキッズシアター」に在籍する子どもたちということですが、撮影中の彼らのモチベーションはどうでしたか?

結城:凄い熱量でした。子どもたちのモチベーションが落ちそうになってもお母さんたちはどうやってあげたらいいのか心得ているわけです。

それが誰の子どもだからではなくて、他人の子どものことを怒るし、それに対して自分の親かのように子どもたちも激しく反抗するし、全体にコミュニティーとして成立しているなと思いました。ここに育ったら、子どもたちはこういう感性になるなと納得出来たんです。

真夏だったので、お母さん方がテントを張ってくれて、すぐに日陰に誘導して、冷たい飲み物や氷を提供し、子どもたちを一生懸命励ましていたのを覚えています。それに感化されて、東京からきたキャスト、スタッフも自分たちの手が空いた時に、自然とお母さんたちの手伝いをするというような夢のような現場になりました。

──お母さん方が制作担当のような感じだったんですね。

結城:そうなんです。ご飯も持ち回りだったので、今日はここのお母さんで、昨日は何を作ったのか?と同じものにならないようにと、それぞれのお母さんたちが連携を取り合っていました。現場であんな美味しいご飯が出たことなんてありません。スタッフ全員が太っていきましたね(笑)。

食事だけでなく宿泊も、“子どもたち為の映画を”と町全体が、バックアップするという気概や、そういう賛同があったからこそ、私たちも一緒にやることが出来たんだと思います。

現場を見つめる複数の視点

(C)藍色少年少女製作委員会

(C)藍色少年少女製作委員会

──本作のように出演作品でプロデューサーも兼任されていますが、それはいつ頃からですか?

結城:中学生の時からずっとジャズドラムを習っていて、音楽をやっていきたかったんです。ある時、たこ焼き屋さんの屋台でバイトをしていると、常連さんが青年座の俳優さんで、「お前は楽器やってるんだろ。役者って五感、身体が全て楽器なんだ」と言われ、衝撃を受けました。

その時の言葉が忘れられなくて、役者に興味を持ち始めました。ドラムのスティックやギターはいらないんだと思ってから、お芝居や映画の見方が変わっていって、気付いたらのめり込むように25年間何の迷いもなく突き進んでいました。

映像制作会社KURUWAは33歳の時に立ち上げました。20代の時のすでに出会ってい倉田監督など周りに素晴らしい監督さんがたくさんいたので、独立しても作れるなと思ったんです。2020年で会社が10年目になるんですが、“自分が表現した作品を自分で創る”というシンプルなコンセプトで始まってここまでやってきたわけです。

──ひとつの現場にふたつの立場として関わるというのはどういった具合なのでしょうか?

結城:これは、良い作用も悪い作用もあります。映画で役者をやっている時というのは、撮影期間が全てなわけです。しかし実際は映画制作で役者が担うのは3分の1程でしかないんですが、企画、脚本、ロケハンという過程を踏めると、関わる入口としての分量が増えます。これは必然的に役作りに繋がります。映画にずっと携わっていられるんです。

自分が出演の時はここまで準備をともにしてきた信頼出来るブレインたちのおかげで、役者然としていられるので、そこまで苦労することはありません。ただ、状況判断や決断は私がやらなければいけないので、出演場面は毎回前半の現場の空気が出来てから演じるようにしています。

このシステムで10年間やってきてそこまで弊害はありません。むしろ、脚本から関われているわけですから、誰よりも映画を理解出来るし、配役に及ぶ部分まで、本質的に取り組めるので、理想的なかたちの映画制作だと思います。

──お父さん役としての関わり方はいかがでしたか?

結城:私は、主演の史人君と二人でお泊まり会をして、思い出作りをしました。とは言え、あまり近すぎてもいけないと思い、うまく距離を保ちながら、中盤くらいから史人君と関わろうと決めていました。

最初はプロデューサーとして厳しく接して、段々距離をつめていって、後半は二人で泊まりに行って、恋バナをしたり。

二人の思い出作りは意識してやっていました。どこかで頼らなきゃいけないけど頼れない子どもと、色々話してあげたいけど話せない不器用な父親という関係性を自然と作っていったんです。

未来へ繋ぐ映画制作

©︎Cinemarche

──映画の公開後の反響はいかがでしたか?

結城:私が映画を制作しはじめた頃は、アート系に寄りすぎた作品ばかりでした。しかし『藍色少年少女』は幅広い客層がみてくれています。私が尊敬する格闘家の方が見に来てくださり、作品をみた後に故郷をみたくて久々に実家に帰ったと言われたんです。これは嬉しかった。

当初のようにやりたいことをやりすぎてもダメだし、迎合しすぎても見る側の想像力を削ってしまってもダメだし、こうしたエンタメの中間をやることが人々に届くんだなということを本作から学びました。

それが礎となって、倉田監督と創り出した作品が、海外の映画祭等で賞を頂けるようになった事も、『藍色少年少女』で得た経験なんだと思います。やはり映画は切っても切れない特別なもので、どうしようもないラブなんです(笑)。

──それが、俳優としてもプロデューサーとしても映画に拘る理由になっているわけですね。

結城:実は、撮影のあとの冬休みにも保養活動があったんですが、スタッフのほとんどが一緒に行ってくれたんです。映画が実際の行動を生んで、これは映画を制作してよかったと思いました。

私が25年映画をやってきてあまりみなかった風景でした。自分がどんなに愛していても周りが関わっている人が少なかったらそこで終わってしまうものですけれど、そういった巡り合わせがうまくリンクしていった時に作品って転がっていくんです。

今回は倉田監督と、どんなに規模が小さくても10年間公開出来る映画にしようと決めていました。そのためには普遍的な題材にしなければいけませんが、「すべての少年少女だった大人たちに捧ぐ」という副題がピタリとはまっています。

今の少年少女たちもそうだし、誰しもが通りすぎているところなので、これはほんとうに10年残せるものになるんじゃないかと。あまり毒がないと言われる方もいますし、テツオがスーパーマンにみえるという感想もありますが、あの時代の映画をまたこうして掘り起これているというのは、作品の普遍的部分が色々な方に伝わっているということではないでしょうか。

インタビュー・撮影/加賀谷健

結城貴史のプロフィール

1976年、宮城県生まれ。

NHK連続テレビ小説『ちゅらさん』(2001)でデビュー。

『プラトニックセックス』(2001)や『東京島』(2010)など映画を中心に、数多くのドラマやミュージックビデオにも出演しています。

俳優業の傍ら、2011年1月に映像制作会社KURUWA.llcを設立し、企画立案、制作、プロデューサーも手掛け、本作『藍色少年少女』でもプロデューサーを担当し、主人公テツオの父シゲル役を熱演しています。

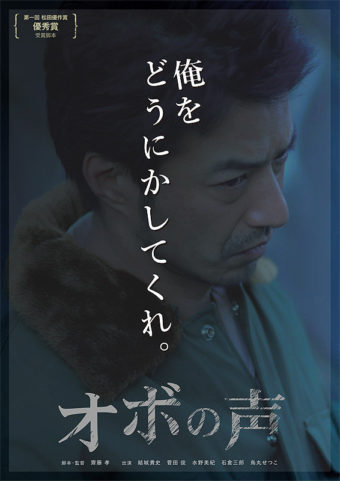

主な映画出演には、岸本司監督の『忘劫の楽園』、池田圭監督の『サマーリフレイン』などで主演を果たし、2016年には齋藤孝監督の『オボの声』では、社会からドロップアウトした人間の苦悩や葛藤を骨太に演じました。

映画『藍色少年少女』の作品情報

【公開】

2019年7月26日(金)(日本映画)

【監督・脚本】

倉田健次

【出演】

遠藤史人、三宅花乃、広澤草、結城貴史、野田幸子、前川正行

【作品概要】

少年少女たちの出会いが周囲の人々の心を動かす、そんなひと夏の物語を、モノクロームの映像で描いた作品。

優れた児童向けの映画や映像作品を集めた、子どもたちの国際映画祭・キネコ国際映画祭2017において、日本作品賞長編部門にノミネートされ、高い評価を集めました。

監督・脚本を手掛けたのは倉田健次。俳優だけでなく、映画や映像作品の発表に意欲的に活躍する結城貴史と、“ふじのキッズシアター”で演劇を通じ、子どもたちの表現活動の場を支える活動を続けている柳田ありすの2人が、プロデューサーを務め製作された映画です。

映画『藍色少年少女』のあらすじ

神奈川県・藤野で父シゲル(結城貴史)と、妹と共に暮らす少年、星野テツオ(遠藤史人)。自然豊かなこの町は、東日本大震災で被災した福島の子どもたちを「保養活動」として招き入れていました。

今年の夏もテツオの町に、福島の少女シチカ(三宅花乃)がやって来ます。一年ぶりに再会した2人は、福島の子どもたちに披露する演劇、「幸せの青い鳥」の主役に抜擢されます。

どう演じるか頭を悩ませるテツオに、ガラス工芸の職人のミチル(広澤草)は、実際に町へ出て“青い鳥”を探すよう、と劇の登場人物と同じ体験をするようにアドバイスします。

こうして2人は“青い鳥”を探し、町のさまざまな場所へ向かいます。行く先々で様々な人々と出会い、その人生に触れてゆくテツオとシチカ。

こうして出会った人々を、自分たちの手で何とか救おうと力を尽くす少年と少女。やがてシチカが福島に帰る日でもある、舞台の当日がやって来ます。

少年と少女の純真な心は、人々を救うことが出来るのか。そして少年と少女は、自分たちの“青い鳥”を手に入れる事ができたのか……。

映画『藍色少年少女』は、2019年7月26日(金)より、アップリンク吉祥寺にてロードショー!