映画『BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-』は全国絶賛上映中!

魔改造された実験都市「東京」を舞台に、改造人間となった男、それを追うヤクザ、そして異形の者たちの壮絶で血みどろな三つ巴の戦いを描いた、バイオレンスアクション・アニメーション映画『BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-』。

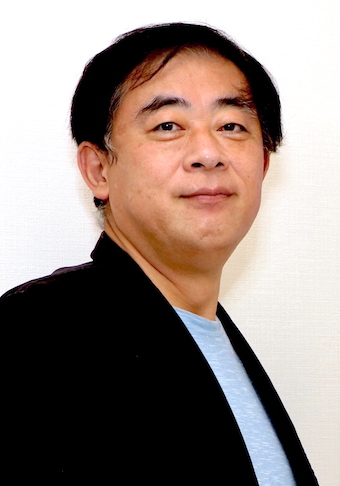

「コードギアス」シリーズや『ONE PIECE FILM RED』で知られる谷口悟朗監督が、原案・脚本とともに本作を手がけました。

(C)Cinemarche

このたびの劇場公開を記念し、谷口悟朗監督にインタビュー。

本作の随所に「映画的なもの」が散りばめられている理由と「映画とは何か」という問い、アニメファンの「観るためのパワー」をめぐる現状、持ち続けたい「どんな作品もどんどんやります」と言える自由さなど、貴重なお話を伺えました。

CONTENTS

「映画とは何か」は誰にも分からないが

(C)2024 BLOODY ESCAPE製作委員会

──本作には物語の重要な分岐点となる場面で「映画館」が登場するのをはじめ、作品の随所にいわゆる「映画的なもの」が描写されています。

谷口悟朗監督(以下、谷口):やっぱりテレビアニメシリーズがありましたから、本作でも同じことをやったら映画ではなくテレビスペシャル作品になってしまうだけですからね。「映画でなければ描けないもの」や「本作が映画でなければならない理由」を突き詰めていった結果、自分が今までに触れてきた映画的なものが作品にも現れたのだと思います。

ただ「映画的なもの」とは言ったものの、「じゃあ『映画』って、結局何なんだ」と振り返ってみると、それは誰にも分からないんです。様々な人が「映画とは〜〜だ」と定義を試みてはいるけれど、あらゆる定義を知れば知るほどに「『映画』なんてものは、本当は存在しないんじゃないか」としか言いようがなくなってくる。

映画って、アスペクト比といったスクリーンサイズの規格すら、明確に定められていないメディアでもあるんです。映画館でのスピーカーの数すら時代ごとに変化しているし「こうでなければならない」というフォーマットが存在しない。映画には脱却すべき伝統云々どころか、そもそも守るべきものすらほぼない状態なんです。

もし、あえて「映画的なもの」とは何かを現段階で挙げるとしたら、それは「作られ方」なのかもしれないです。

お客さんが他の情報や時間に割くリソースを全て飲み込み、強制的に作品の空間へと招き入れる。空間中に仕掛けられた作り手の意図に沿って、お客さんは自らが過ごす時間を創造することになる。そしてなおかつ、その一連の過程を演劇のような再生不可能な空間としてではなく、再生可能な空間として構築されたものが「映画」なのかもしれないと。

ただ、昨今映画の鑑賞方法として定着した配信は、YouTubeというメディア同様にお客さんが自由に再生速度や鑑賞に要する時間を変更できるし、何か別のことをしながらの鑑賞も可能です。それもまた新しい映画の楽しみ方だとは感じているのですが、少なくとも映画の作り手側が意図した「ベストな形での鑑賞」とは異なるわけです。

そうした現状がある中で、その他の動画メディアとは異なる部分を最大限に活かせるような映画を制作したい。たとえ映画館という生まれ育った環境を離れたとしても残り続ける、映画の「アトラクションとしてお客さんに楽しんでもらうための強制性」という意思は生かしていきたいんです。

一方で作り手が想定する「映画のベストな状態」も、先ほども触れたスクリーンサイズやスピーカーの数、映像面・作劇面でのスピード感やテンポなどのように、時代によって絶えず変化し続けてきたのも事実です。その変化に置き去りにされないことも、作り手としての課題の一つでしょうね。

「観るためのパワー」を持つ人々に向けて

(C)2024 BLOODY ESCAPE製作委員会

──時代をはじめ多くの環境・条件によって変化し続ける「映画のベストな状態」を構成する一つである「映像面・作劇面でのスピード感やテンポ」は、映画に限らず、テレビアニメなどその他の映像作品にもやはり当てはまるのでしょうか。

谷口:実は最近のテレビアニメの作品としてのスピード感やテンポは結構遅くて、むしろ1980年代〜90年代のテレビアニメの方が速いんです。また、作り手たちがそう制作せざるを得ない最大の要因は、日本のアニメファンが「老化」したからだと私自身は思っています。

昔からのアニメファンの高齢化もそうですが、新たに生まれてくる若いファンが、すでに精神的に年をとってしまっているんです。それゆえに勢いとパワーのある映像作品を鑑賞しようとすると、観続けるストレスに耐えられないんです。

アイドルものや異世界転生ものなど、すでに知っている物語のパターンを楽しむ傾向がより強まっている。逆にそのパターンに当てはまらない作品は、咀嚼して理解する楽しみがあることも内心では察していても、観るだけで自分自身の体力を消費するから躊躇してしまう。それは、皆の心が疲れているからだと感じています。

ただ日本人全員がそうではなく、実際に映画館へ足を運んで映画を観に来てくださる方など、近年の物語のパターンに当てはまらない作品を楽しめるだけの度量と体力、いわば「観るためのパワー」を持っている方もいるんです。

以前監督した『ONE PIECE FILM RED』が公開された時、当初は「結構重い作品になっちゃったかな」という不安も多少感じてはいたんですが、そうした作品の内容に対して、喜んで応えてくれる方が大勢いると知ることができた。

その時に「色々な形の作品を観る元気がある人は、まだいるんだ」「それは、信じていいんだ」と感じられましたし、本作はそんな「観るためのパワー」を持っているものの、どこか持て余してしまっている方に向けた映画でもあるんです。

人間が偶像崇拝をやめられない理由

(C)2024 BLOODY ESCAPE製作委員会

──作中では、集団の存在意義を確固たるものにし、その意志を存続する手段としての「神話」についても言及されていますが、それは映画に「神話」を求めるがゆえに、映画の定義に囚われてしまう人々の心情とも重なりました。

谷口:そこまで大上段に構えるつもりはなかったんですが、やはり一つの民族なり集団なりが生き残るために必要なのは神話であり、その人たちの間で共有することのできる伝説なんだと思います。

たとえば、かつて手塚治虫さんと一緒に仕事をしてきた方々の中には、手塚治虫という人物をどんどん持ち上げる方、もしくは逆に下げる方もいるんですが、そこにはいずれも「手塚治虫と一緒に仕事をしていた自身を認めたい」という想いもわずかに存在するんじゃないでしょうか。

そんな心の動きが、故人の神格化や偶像崇拝の根本なのかもしれないです。ブッダもイエスもあれほど偶像崇拝を拒んでいたのに、遺された人々は結局偶像崇拝を止められなかった。本人たちは「これは違う」と理屈を説明しているけれど、側から見ればどんな形であれ、偶像崇拝には変わりないんです。

集団の頂きに何かを祀って行動しようとするのも、自分たちの生を肯定するためにその「何か」を求めてしまうのも、人間の本質なんだと思います。その心の動き自体を否定するつもりは全くないですが、同時に祀られる側の存在が「祀られたい」と本当に考えているのか否かは、別の問題として捉えなくてはいけないのも確かです。

「どんな作品もどんどんやります」と言える自由さ

(C)2024 BLOODY ESCAPE製作委員会

──「祀られる側の存在が『祀られたい』と本当に考えているのか否か」という問題は、これまでに多くのヒット作を手がけ、多くのファンも存在する谷口監督ご自身も意識されているのでしょうか。

谷口:私は1作ごとにできるだけ違う傾向の作品を制作したいと考えているんですが、その理由の一つは、一つの道の専門家になってしまうと「あれもやりたい」「これもやりたい」という自由さを失ってしまうからです。

もう一つは、ファンに縛られたくないんですよ。

ファンがついてくれること自体は非常に喜ばしいことなんですが、ファンは結局のところ、私の過去の仕事から感じとった快楽を、新たな仕事にも求めてくる。それは結果的に、作り手としての私が萎んでいくことにつながるんです。

ファンはとても大切な存在であると同時に、作り手としての最大の敵でもある。だからこそ「お前らが喜ぶ谷口悟朗なんか、絶対観せてやんねえ」と思うわけです。ファンからの期待をできる限り裏切っていきたいし、むしろガッカリさせたい。そのくらいの気持ちでないと、ファンの皆さんを驚かせられないですから。

私も人間である限りは、自身では意識していないような各作品に通底するテーマは何かしらあるはずです。それをファンの皆さんが読み取った上で喜び楽しむということ自体は、ある意味では自然な流れなんだと思います。

それでも気をつけなくてはと感じたのは、やはり『ONE PIECE FILM RED』が予想以上に売れ、ややもすると「大作主義の監督」というカテゴリーに入れられてしまう可能性が生まれたことです。これほど、危ないことはありません。

「大作もお話が来たらやりますが、そうじゃない作品もどんどんやります」と言える自由さは、いつまでも残しておきたい。私が通っていた日本映画学校(現・日本映画大学)の大先輩でいうと、三池崇史さんぐらいのフットワークの軽さを保ち続けたい。その方が、自分にとっては楽しいという他ないんです。

押井守さんのように一つのテーマに絞って作品を制作し続け、それを自らの作家性にすることも、作り手としての重要な在り方だと思っています。ただ、同時に生じる「築かれたブランドを守らなきゃいけない」という役目は、押井さんたちの年代のアニメーション監督に課せられた「何か」なんだとも感じています。

ある意味では宿命を背負った世代の人々が、これまでに歩んできた道を受け止めた上で、自分たちはどんな道を探り、進むのか。そんな考えのもと、私も色々な道を探りながらあちこちを彷徨い続けてきました。

そして自分が歩んできた道も、次世代を担う人たちが見て「谷口悟朗は結局こう進んだが、俺はこうするぜ」と受け止め、新たな道を模索してくれるはずです。もし私がアニメーション業界・映画業界に何かしらの恩返しができるとしたら、そういうことなんじゃないかとは思っています。

インタビュー/河合のび

谷口悟朗監督プロフィール

1966年生まれ。アニメーション監督、プロデューサー。

「エルドラン」シリーズ、「ガンダム」シリーズの演出を経て1998年に『ONE PIECE 倒せ!海賊ギャンザック』にて監督デビュー。以降、『スクライド』『プラネテス』『コードギアス』『ジャングル大帝』『revisions リヴィジョンズ』『バック・アロウ』『スケートリーディング☆スターズ』など監督作多数。

2022年には大人気コミック『ONE PIECE』の15作目となる長編劇場版作品『ONE PIECE FILM RED』を監督し、同作は大ヒットを記録した。

映画『BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-』の作品情報

【公開】

2024年(日本映画)

【原案・脚本・監督】

谷口悟朗

【共同脚本】

永井真吾

【キャラクター原案】

コザキユースケ、しまどりる

【CGディレクター】

小山田諭

【音楽】

中川幸太郎

【企画・プロデュース】

スロウカーブ

【アニメーション制作】

ポリゴン・ピクチュアズ

【配給】

ギャガ

【キャスト】

小野友樹、上田麗奈、斉藤壮馬、内田雄馬、ゆきのさつき、倉田雅世、福山潤、置鮎龍太郎、中谷一博、大橋彩香、高橋李依、長縄まりあ、速水奨、三木眞一郎、日高里菜、山寺宏一

【作品概要】

魔改造された実験都市「東京」を舞台に、改造人間となった男、それを追うヤクザ、そして異形の者たちの壮絶で血みどろな三つ巴の戦いを描いた、バイオレンスアクション・アニメーション映画。

原案・脚本・監督は「コードギアス」シリーズや『ONE PIECE FILM RED』で知られ、「エスタブライフ」シリーズの原案・クリエイティブ統括も務めている谷口悟朗。本作はメディアミックス企画「エスタブライフ」シリーズの映画作品であり、テレビアニメ『エスタブライフ グレイトエスケープ』と共通の世界観で物語が展開されていく。

主人公・キサラギ役を小野友樹、主人公と行動をともにする少女・ルナルゥ役を上田麗奈が演じるほか、ルナルゥの兄・クルス役を斉藤壮馬、とある目的からキサラギを追い続ける「不滅騎士団」の長・転法輪役を山寺宏一が演じる。

映画『BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-』のあらすじ

(C)2024 BLOODY ESCAPE製作委員会

人体実験によって改造人間となったキサラギは、ある組織に追われていた。

その組織とは、分断された「東京」の制覇を目論む不死身の吸血鬼集団「不滅騎士団」。

さらに、殺された親分の敵討ちを誓うヤクザたちも追っ手に加わり、全てを巻き込んだ大抗争へと発展していく。

「元から生きる理由は無いが、コイツらに殺される理由もない──」

改造されあらゆる武器を仕込まれた身体と自らの特殊な“血”を駆使して、キサラギの地獄の逃走劇が始まる!!!

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。

2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、映画情報サイト「Cinemarche」編集部へ加入。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける(@youzo_kawai)。

(C)田中舘裕介/Cinemarche