映画『12か月の未来図』は岩波ホールにて2019年4月6日(土)より公開。

移民大国であるフランスでは今、移民の子どもたちの学力低下と教育の不平等が深刻な問題となっています。

ここ数年、教育を題材にしたフランス映画が多く見受けられますが、本作『12か月の未来図』は今まで以上に現実味のある作品です。

©︎Cinemarche

オリビエ・アヤシュ=ヴィダル監督は教育現場のリアルを描くため、実際に郊外にある中学校に2年間通ったといいます。

今回は、そうしたプロセスで作品を完成させていった本作のオリビエ監督にインタビューを行いました。

元々フォトジャーナリストであった監督ならではの取材方法や具体的な製作過程についてお話を伺いました。

CONTENTS

製作までの経緯

(C)ATELIER DE PRODUCTION – SOMBRERO FILMS – FRANCE 3 CINEMA – 2017

──どのような経緯で教育についての映画を撮ることになったんでしょうか。

オリビエ・アヤシュ=ヴィダル(以下、ヴィダル):教育問題には昔から関心がありました。たまたま同じようなことを考えていたプロデューサーがオファーしてくれたんです。思いが合致してこの企画が始まりました。

──元々はジャーナリストということですが、教育現場に近い立場として仕事をしていたわけではないのですか?

ヴィダル:そうです。すでにフォトジャーナリスト、ルポルタージュ作家としてユネスコの依頼で、バングラデシュとかネパールやインドネシアなどの教育現場で仕事はしていたので、その時から非常に興味深い題材だなとは思っていました。今回はパリの中等学校について掘り下げる機会に恵まれたわけです。

独自のリサーチとシナリオの構築

©︎Cinemarche

──フランスでは近ごろ教育再生ドラマが多いですが、教育問題への意識はいかがですか?

ヴィダル:重要ですね。全てが教育から始まると言っても過言ではありません。

学校という現場でなかなかほんとうの意味で個人が人間として開花していく、人間として幸せだと感じるような教育を、社会は与えていないような気がするんです。社会のフォーマットに基づいて子どもたちを養成しているところがある。それではいけないと思うんです。

やはり社会というのは、教育する中でその子どもたちが自分のことだけを考えるんじゃなくて、他者のことに対してもっと考えが及ぶ、オープンな心を持った子どもたちを育てなければいけない。今は杓子定規で教育を行っているところが多いように感じていて、それが問題だと思います。

──子どもたちに向き合うという意味で、2年間という長期に渡って学校に通われたことは重要でしたか?

ヴィダル:そうなんです、2年間中学校に通ってリサーチするというのは私が映画を作る上で必要不可欠でした。

私自身は教員の経験もありませんし、中等教育の場に身を置いたことも子ども時代以来ないわけですから、教育に関したステレオタイプに陥らない作品を手掛ける唯一の手段だったと思いますね。

こういうリサーチを数ヶ月でやるというのは間違っていますね。やはり新学期が始まった頃の生徒と先生の態度、年度末にはみんな疲れているですとか、そういうすべてを見なければいけません。

取材先の学校長に企画を説明すると興味を持ってくれました。郊外の学校ですから、ちょっとした短い時間で見に来るメディアもあった中で、私が時間をかけることに同意し、2年間かけさせてもらいました。(笑)

──学校長に話した時、すでにシナリオは出来上がっていたんですか?

ヴィダル:シナリオ自体は全く書かれていませんでした。ただ、流れとして、有名な学校から郊外の学校に先生が転勤するというアイデア自体は出来ていました。

指導評議会のシーンがありますよね、あれは私が2年間リサーチした中で実体験したことです。ベルサイユの遠足というのも、もちろん王様のベッドで寝そべるというのはありませんでしたが、自分が体験したことに基づいてシナリオを少しづつ構築していったという感じですね。

子どもたちのリアルな演技

(C)ATELIER DE PRODUCTION – SOMBRERO FILMS – FRANCE 3 CINEMA – 2017

──学生たちは全員が演技未経験だったのですか?

ヴィダル:そうです、全員初めてです。もちろんセドゥ役の少年も1度も演技をしたことがありません。彼らは演技に関してヴァージンなわけですよね。なので彼らのキャラクターに合わせてキャスティングしていきました。

──学生たちにカメラを向けた時の反応はいかがでしたか?

ヴィダル:最初は大変でした。(笑)

学校休暇を利用して毎週集中してリハーサルをやりました。実はですね、クランクイン前のリハーサルをやったとは言え、カメラは使っていなかったわけですよ。それで、主演のポダリデスがいないというだけで、他の技術的条件はすべて同じで1回総稽古をやってみると、子どもたちが棒読みで、台詞も全然感情がこもっていなくて…。その時はみんなが青くなって、撮影監督もプロデューサーもこれは失敗なんじゃないかって。リハーサルの時にちゃんと出来ていたのになんでカメラが入ったらダメなんだ、いつも通りやれよと。(笑)

テイクワンは散々でしたが、リハーサルの時はちゃんと出来たじゃないかと、もう1度気を取り直させてテイクツーを撮るとうまく出来たので、その後は流れに乗りました。

おそらく、カメラや照明とか技術スタッフが入ると、彼ら自身が勘違いして、今までと違う演技をしなければいけないんじゃないかと構えちゃったんだと思うんです。カメラなんか気にしなくていいんだ、今まで通りでいいんだと理解したらちゃんと自分の演技が出来ましたね。

──学校から追い出されしまうセドゥの姿はどこかロベルト・ロッセリーニ監督の『ドイツ零年』の主人公の少年ですとか、フランソワ・トリュフォー監督の作品の一連の少年たちを思わせるんですが、そのあたりの作品を意識してはいましたか?

ヴィダル:よく言われます。意識していますね。すごく誇りに思っています。(笑)

レベルが全然違うとは思うんですが、そういうふうにトリュフォーの名前を出して私の作品と比べていただけるというのは、光栄なことです。私自身、虐げられているだとか、境遇が不遇で苦しんでいる子どもたちについて語りたいという思いが自分の中にありますね。

ドゥニ・ポダリデスの表現力

──主演のドゥニ・ポダリデスさんについてもお聞かせください。

ヴィダル:彼はどちらかと言うと、演劇畑の人ですね。コメディ・フランセーズというフランスの由緒ある劇団に所属していて、演出もしているんです。さらに執筆活動もしている才能豊かなアーティストなんです。

映画ではどちらかと言うと脇役が多くて、本作の主演でようやく彼の顔を一般の観客に知らしめることが出来たなと思っています。彼自身、今までやってきた役の中でも素晴らしい役だと満足しています。作品を見直す度に、彼の演技の中に毎回新しい発見があり、繊細さを感じますね。

──ポダリデスさん演じるフランソワが何度も眼鏡を取る仕草がありますが、これは監督の演出か、それともポダリデスさんのアイデアか、どちらでしょう?

ヴィダル:あれは彼の完璧なアドリブというか、彼が好きなように眼鏡を外したり付けたりしていたので、現場では記録係の子がイライラしてました。こっちのテイクでは外したのに、次のテイクでは付けてたりとか、よくみてみると時々繋ぎがうまくいっていないところがありますよ。(笑)

私自身は事細かく仕草に関して演技指導していないんですよ。そのシーンで表現して欲しい大まかなことを伝えると、あとは彼自身に感情をどうやって示すか任せました。

タイトルの重要性

©︎Cinemarche

──タイトルの『Les grands esprits』は「大きな精髄」といった意味になり、寛容さですとか、あるいはフランスが培ってきた自由・平等・友愛といった言葉がすべて集約されたような言葉に感じたのですが、いかがですか?

ヴィダル:確かにその通りです。フランスではグラン・エスプリが出逢うという表現があって、そこからも来ています。教師と生徒たちが出逢うという意味合いです。でもタイトル選びは、毎日変わりましたね。ステレオタイプに陥らない配慮もありましたから。

最初は「H493」というタイトルが付いていたんです。「H4」はヘンリー4世で有名な学校の名前ですね。「93」はダメな学校がある郊外の郵便番号で、フランスの人たちは93というとそれでわかります。ギリギリまでこのタイトルでしたが、配給の人たちから指摘されてやめました。(笑)タイトルを決めるのは、特にこういうテーマだと難しいんです。

教育現場の変容

©︎Cinemarche

──ご自身の学生時代と比べて現在の教育現場はいかがですか?

ヴィダル:自分が学生だった頃の方がもっと暴力的な雰囲気がありましたね。昔はもっと大目に見過ごされていた。今のような圧力もないですし、指導評議会にかけられてすぐに退学なんていうこともありませんでした。規律という面では今の方がよほど厳しいなと思います。

今は、安全、制約、ルールがあって、それに対して子どもたちは割と従順に従っている印象があります。昔ですと、テーブルにビールがあったり、トイレに隠れてたばこを吸っていたりしても罰があまりなかった。

社会が発展して行くとともにどんどんルールが生まれて。それは自由を殺してしまうんですよね。ルールでがんじがらめにするというのは教育としても難しいところですよね。

フランス語の魅力

©︎Cinemarche

──この映画ではやはり子どもたちに言葉を教えるというのがキーワードですが、言葉というものを監督がどのように捉えているのかお聞かせください。

ヴィダル:言葉というのは、それを発する人間の考えが反映していますし、自分の考えていることを1番正確に伝える言葉はなんだと考える努力がやはり美しい。

自分が思っていることを的確な言葉で表現出来る人を尊敬しています。実はわたし自身は口頭で話すのはちょっと苦手なんです。すぐに言葉が見つからない。書く時はいいんですが、口頭ではなかなか自分が思っていることを伝えられないというハンディキャップもありまして。ですから言葉から感じる美しさですとか、ポエティックな詩情というものはとても大切だなと感じています。

モリエールの言葉でこういうものがあります。“頭の中で自分の考えをクリアに持っている人間は、それを口に出した時にもやっぱりクリアなものの言い方が出来る。言葉自身も自然なかたちで出てくるんだ”と言うようなフレーズで、だからもし口頭で出てこない時は、自分自身の考えがまとまっていないということではないかなと思ってます。

──では、やはりフランソワは最後に渡した箱に何も入れなかったんではないですか?“愛している”という言葉が言えないということとして。(笑)

ヴィダル:言葉は書いてありませんよ。何が入ってると思いますか?(笑)

実はですね、もっと説明的なシーンも撮っていて、カナダに出発する彼女が車の中で開けてオルゴールが出てくるっていうシーンは一応撮っておいたんです。でもちょっと蛇足だなと思ってカットしました。

上映会でも何が入っていたか観客に質問すると、みなさんそれなりのことを言いますね。(笑)最大限、言葉にしない方が効果があるということを感じますね。

まとめ

©︎Cinemarche

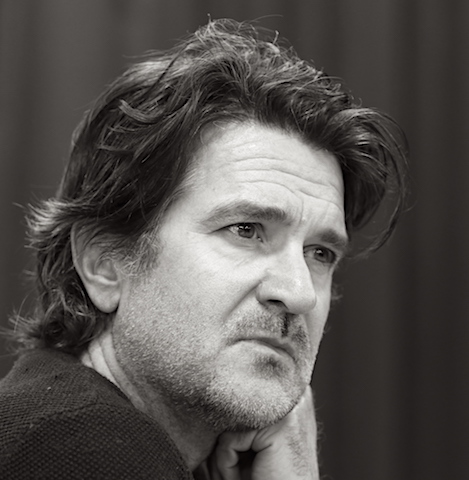

終始、笑顔を絶やすことのなかったヴィダル監督。

しかしその内には、ジャーナリスト精神が渦巻いており、長い時間をかけた現場主義の成果が明確なヴィジョンとして見事に本作で結実しています。

ヴィダル監督もインタビューで語った通り、作家性などの大きな違いはあるにせよ、子どもたちと真摯に向き合おうとするヴィダル監督の姿勢は、どこかでフランソワ・トリュフォー監督の“愛”と通じ合っています。

言葉を尊重し、その美しさに魅せられながらも、言葉の力自体には頼らずに映像主体で語っていこうとする作家としての潔さも感じました。

そうしたヴィダル監督の心意気を子どもたちも信頼していたはずです。

その信頼感があれだけのリアルな演技を引き出したんではないでしょうか。

インタビュー / 加賀谷健

構成・写真 / 出町光識

映画『12か月の未来図』の作品情報

【日本公開】

2019年(フランス映画)

【原題】

Les grands esprits

【監督】

オリビエ・アヤシュ=ヴィダル

【キャスト】

ドゥニ・ポダリデス、アブドゥライエ・ディアロ、ポリーヌ・ユリュゲン、アレクシス・モンコルジェ、タボノ・タンディア、エマニュエル・バルイエ

【作品概要】

現代フランス社会が抱える移民・教育問題を題材に、教師と生徒の葛藤と成長を描いた感動作。

監督は、フォトジャーナリストとして世界中の取材経験のあるオリビエ・アヤシュ=ヴィダル。本作が長編監督デビュー作となりました。

主人公の国語教師を演じるのはフランスを代表する演技派俳優ドゥニ・ポダリデス。

また、登場する学生たち全員が演技未経験者です。

『12か月の未来図』のあらすじ

(C)ATELIER DE PRODUCTION – SOMBRERO FILMS – FRANCE 3 CINEMA – 2017

パリの名門アンリ4世高校で国語教師として教鞭を執るフランソワ。

父親は著名な作家で、典型的なブルジョワ家庭に育った彼は、他人をすぐに見下す癖があります。

そんなが彼がひょんなことから転勤することになったのは、パリ郊外にある落ちこぼれ中学でした。

学生たちの多くがフランスへやってきた移民で、彼らの名前すら完璧に読み上げられないフランソワは、有名校との大きな隔たりにショックを受けます。

中でも劣等生のセドゥには悩まされます。

しかしそこは教師の意地をみせ、彼らに真摯に向き合っていくと、次第に学生たちの側もフランソワに心を開き始め、充実した学校生活が形づくられていくのでした。

オリビエ・アヤシュ=ヴィダル監督プロフィール

©︎Cinemarche

1969年、フランス・パリ生まれ。

多くの広告映像を手がけた後、フォトジャーナリストとなります。

ユネスコの依頼を受け、世界各地を飛び回り、さまざまな社会状勢の取材を続けます。

2002年、短編映画『Undercover』を初監督し、モントリオール国際映画祭で最優秀賞にノミネート。

その後も精力的に短編製作を続け、本作『12か月の未来図』で長編監督デビューを飾りました。