映画『暁闇』は2019年7月20日(土)よりユーロスペースにてレイトショー!

それぞれに孤独を抱えながら日々をやり過ごしていた少年少女たちが、インターネット上で見つけたある音楽をきっかけに出会い、友情でも恋愛でもない、互いの孤独を共有し合う姿を描いた、阿部はりか監督の映画『暁闇(ぎょうあん)』。

本作は、2019年5月2日開催された韓国の全州(チョンジュ)国際映画祭ワールドシネマスケープ部門にて、インターナショナル・ プレミア上映を果たし、高い評価と観客からの絶大な支持を受けました。

©︎ Cinemarche

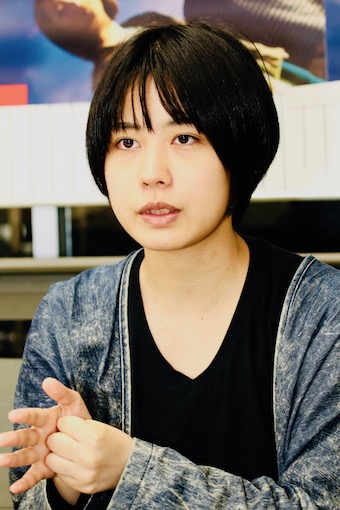

今回は、映画『暁闇』で監督デビューを果たした阿部はりか監督のお話を伺いました。

本作に込めた想いを、学生時代での体験や、自身の演劇創作、携わった映画作品などを通して、その背景と真意に迫ります。

CONTENTS

韓国・全州国際映画祭で聞こえてきた若い声

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

──日本公開に先駆けて行われた、韓国の全州(チョンジュ)国際映画祭でのワールドプレミア上映の反応はいかがでしたか?

阿部はりか(以下、阿部):何よりも驚いたのは、お客さんが満席で若い子たちでいっぱいしただったことです。ティーチインでも内容をしっかりと受け取ってくれたなという質問をしてくれていました。

全州国際映画祭(に出品されている作品)は、韓国の中高生の感想文課題になっているそうで若い子がたくさん来るのですが、文化の土壌として、明らかに日本より韓国の方が受け取る場所が出来上がっていると感じました。

韓国では『暁闇』に登場した年齢と同年代の若い人たちが、直感的に作品を理解してくれていたように思います。上映後にも、SNSでわざわざ日本語の長文を送ってくれたりという事がたくさんあり、とても嬉しかったです。

観察者のように周囲を眺める学生だった

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

──本作は中学生の行き場のない想いをリアルに描いた作品ですが、監督自身はどのような学生生活を過ごしましたか。

阿部:私の学校は中高一貫の女子校でした。私自身は何か不思議なポジションにいたと思います。

別にイジメられていた訳ではないし、所属する演劇部に友だちもいて、そこで自分で企画を出していたりもしていたのですが、何かいつもちょっと違う場所に居るような感覚を抱いていまいした。

──本作の登場人物たちからもそのような雰囲気を受け取りますね。

阿部:そうですね。学生時代の私は『暁闇』に登場するサキでもあり、ユウカでもあり、コウでもありました。自分は何で此処に居るんだろうと思うことが多かったです。

いつも観察者のように外から周りを見ているような感覚がありました。

それと、高校生の頃「禁断の多数決」という音楽グループに入っていたのですが、CDのリリースイベントで渋谷のクラブに行った時にも、周りの人たちが騒いでいるなか、私はソファでぼうっと座っていたのを覚えています。

映画を作りはじめたきっかけ

©︎ Cinemarche

──今回、初監督ということですが、映画を撮ろうと思ったきっかけはなんでしょう。

阿部:中学の頃からの友人である首藤凜監督の映画『なっちゃんはまだ新宿』の美術チーフとして参加した時に、首藤監督の姿に感銘を受けたのが大きなきっかけだと思います。

自分の実体験を映画にも反映させていて、映画で主人公が物語を変化させていったように、彼女自身の現実にも変化があったことが、強く印象に残っています。

自分が真剣に考えていることや、ある種囚われていることに、映画を作ることで向き合うことが出来る。そんな瞬間を現場で目撃して、凄く感動しました。

出来上がった作品自体もとても大好きになのですが、映画ってこんなことができるんだ、自分もやってみたいと衝動を感じました。

“安心・安全地帯”としての演劇

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

──阿部監督は、作・演出家として演劇も創作されてきました。今まで手掛けてきた演劇作品はどのような作品だったのですか?

阿部:とても象徴的なんですが、今まで4作品を作り上げてきて、全ての作品の登場人物は女性だけでした。

高校時代、自分が企画・演出したはじめての舞台が、解離性同一性障害、いわゆる多重人格の話でした。

自分の中にいる感情それぞれが、独立した人格となって会話していくという話だったのですが、その後の作品も根底では同じような感覚が続いていたように思います。

舞台を作る時は、公演しているその時間と、その空間だけは完全に安全な場所にしたい、守りたいという気持ちがあります。

登場人物が女性だけなのも、そこに男性が登場すると、守られている空間としてズレてしまい、悲しいことや破滅的な事がどうしても入ってきてしまうので、その空間に於いては無くしたいという想いが強くありました。

もちろん現実を生きている以上、いろんな事に遭遇します。でも自分の守る空間では、そういった悲しい事は言わないようにしていました。

ですから舞台は、ちょっと違う場所の事を現実に召喚しているイメージで、たぶん自分が守りたいと思っている何かなんだと思います。

そして、守っていて言わなかった沢山の事を全部言ってしまおうと作ったのが、映画『暁闇』です。

映画を作ることで「振り返れた自己」

©︎ Cinemarche

──演劇と映画を作られて何か違いはありましたか。

阿部:何もかもが違いました。演出に関してもそうですが、何よりも大きな違いが編集という作業があるということです。

演劇だと公演の直前まで皆んなで変えていきますし、公演が始まってからも毎回変わりますが、映画は編集期間で、凡ゆる事を自分が操作出来てしまう。

演劇は、一つの空間に演じている役者がいて、お客さんはそれぞれ自分たちが座っている位置から見たいところを見ています。それに、たとえばセリフを喋り終わったあとの役者の動きも、舞台上にその役者がいる限り、見続けることができる。「どこで切るか」のグラデーションが観客側に委ねられているんですね。

でも編集は私ひとりが「ここから先は切る」と決めたら、そこから先の役者の演技は誰も見られない。そうしたことまで含め、こんなにすべて「私の視点」で作っていくんだという事に驚きと発見がありましたし、演劇との圧倒的な違いを感じました。

──編集作業は楽しかったですか。

阿部:楽しかったです。初監督ということもあって、撮影時はスタッフの力をいっぱいに受けました。

当然、自分自身が想定したボヤッとした理想形みたいなものを現実に落とし込むなかで、さまざまなズレが生じますし、たくさんの偶然を受け容れたショットが映像に収められました。

それはとても素晴らしい事なんですが、ズレを受け入れた自分に対して、はじめの頑なな自分が憤りを持ったりする事が編集中にありました。「この時にはもっとこうできたんじゃない?」と、編集しながらたくさん自分に怒れたんです。

それがとても新鮮でした。演劇をやっている時には、全て終わるまで、自分を振り返る事なんて出来ませんし、やり終わっても振り返れませんでした。

でも映画は、人の前に完成形を出す前の段階で、こんなに自分が自分のことを振り返れるんだと思って、それはもの凄く私にとって良い時間でした。

誰かの渋谷の心象風景を塗り替える

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

──渋谷を舞台にしたのは何故ですか?

阿部:渋谷は若い子の悲しい出来事や思い出みたいなものが、たぶんずっと昔から染み付いている街だと感じています。この映画で何処かの街の記憶を救うとしたら、渋谷の街の記憶を救いたいと思いました。

先程お話した友人の首藤監督の作品『なっちゃんはまだ新宿』を観て、私自身の持つ新宿という街の記憶を塗り替えられた体験があります。

映画のラスト近くで、夜明けの新宿の街をふたりの女の子が歩いていくシーンがあるのですが、その時に片方の女の子がもうひとりの子に向けて、慈愛を込めた長台詞を喋るんです。

その時に、私はこれから先この道を歩く時は、映画で見た出来事が実際に起きた道としてじゃないと歩けないと感じました。自分もそういう風に街の景色を塗り替える事が出来たら良いなと思いました。

俳優が見せた孤独に寄り添う「務め」

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

──演出も素晴らしかったです。感情を吐露し過ぎず、内包している面を見せながら抑えた表現をするキャストの皆さんが、とても表情豊かでした。

阿部:ユウカ役の中尾有伽さんに関しては、私の演劇作品に出てくれていて、今までの情報共有が多かったので、スッと入ってくれました。中尾さん演じるユウカが涙するシーンでは、私が何も言わなくても彼女がしっかりと表現してくれました。

サキ役の越後はる香さんは、はじめに写真を見た時にこの子はサキだと感じて、そのイメージからブレずにずっといけました。越後さん自身もサキとしてずっと居てくれました。

コウ役の青木柚くんとは、たくさん話しました。役として、とても大変なところもあったと思います。

終盤でコウが父親と対峙をする重要なシーンがあるんですが、撮影を前に柚くんとしっかり話したいと時間を貰いました。話していたら涙が溢れてきて止まらなくなってしまったのを覚えています。

このシーンの撮影では、私は柚くんと一緒に居ようと心掛けました。それは、こんなに孤独な男の子がひとり居るのに、誰も一緒に居ないなんておかしい、監督としての役割は一緒に孤独でいることだと思ったからです。

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

阿部:撮影ではその気持ちだけで、あとは柚くんに全て任せたという想いでモニターを見つめていました。

そして2テイク目に「撮れた」という感覚が走ったんです。上手く言えないのですが、それが柚くんの表情に現れていたんです。

柚くんは私の想いを言葉では理解出来ていないかも知れません。それは私が生きてきた凄く個人的なものなので、共有しきれないところがあって当然です。

でもあのテイクでは、柚くんが感覚的に私の想いを分かってくれたんだなと強く感じました。

それが、私がこの映画に於いて、いちばん出来た演出、そしていちばんやらなきゃいけない演出だったんだと思います。あれが出来たからこの映画はちゃんと魂を持ったな、救われたなと感じています。

若い人たちにこそ、観て欲しい!

©︎ Cinemarche

──孤独を共有するということは本作のテーマでもあると感じます。まさに現場でも同じことをしていったのですね。

阿部:はい。本当にそうですね。役者さんって物凄いなと思います。

私は創作をする中で、決定的に自分が損なわれたなという瞬間があったんです。何かを生み出すために自分の何かを犠牲にしたなという瞬間です。それを犠牲にしているという事は、自分は役者をやれないと思っています。

役者さんは、そこに居て、映れる。それは私にとっては本当に凄い事です。

また、ロケーションハンティングではスタッフのメンバーたちが渋谷の街を歩きまわって、俳優たちがそこに居れる素敵な場所をたくさん見つけきてくれました。

映画『暁闇』は、本当にキャストとスタッフ皆の力がなければ出来なかった作品です。

──日本でもたくさんの若い方たちに観て貰いたいですね。

阿部:本当にそう願います。

韓国では映画で描かれている世代と近い世代の子たちが受け入れてくれたことで、ちゃんと嘘をつかずにやれたんだな、許されたんだなという気持ちが湧いてきました。

たぶん、『暁闇』で描いたような苦しい気持ちは、多くの人がどうしたら良いか分からないまま抱えている、抱えていたものだと思うんです。

その苦しさに対する解決法を示したいわけではなくて、ただその苦しさがあるよね、あったよねという事そのものに寄り添うことができたら、と思っています。

インタビュー/大窪晶

構成・撮影/出町光識

阿部はりか(あべはりか)プロフィール

©︎ Cinemarche

1995年生まれ。東京芸術⼤学美術学部先端芸術表現科卒業。

映画・映像の現場へ本格的に足を踏み入れる以前は、自身が主宰する演劇ユニット「はりか」での演劇作品の脚本・演出を主に⼿掛けてきました。

同時に美術や役者として数多くの映像の現場に参加しながら、MOOSIC LAB2014のオープニング映像では主演を務めました。

やがて、首藤凜監督の長編映画『なっちゃんはまだ新宿』(2017)に美術として参加。

映画『暁闇』は彼女にとって初の監督作品にあたります。

映画『暁闇』(ぎょうあん)の作品情報

【公開】

2019年(日本映画)

【脚本・監督・編集】

阿部はりか

【撮影】

平見優子

【音楽】

LOWPOPLTD.

【キャスト】

青木柚、中尾有伽、越後はる香、若杉凩、加藤才紀子、小泉紗希、新井秀幸、折笠慎也、卯ノ原圭吾、石本径代、芦原健介、水橋研二

【作品概要】

それぞれに孤独を抱えながら日々をやり過ごしていた少年少女たちが、インターネット上で見つけたある一曲の音楽をきっかけに出会い、友情でも恋愛でもない、互いのを孤独を共有し合うとする姿を描いた青春ドラマ。

本作が初監督作となる阿部はりか監督が、ネット上においてカルト的な人気を誇るバンド「LOWPOPLTD.」の楽曲からインスパイアを受けて制作した作品です。

映画『暁闇』のあらすじ

©︎2018 Harka Abe/MOOSIC LAB

中学3年生のコウ(青木柚)は、何に対しても無気力な少年。自身が通う中学校で教師を務めている父親(水橋研二)が生徒たちからいじめを受けていても興味なさげに眺め、恋人であるトモコ(若杉凩)との間にもどこか距離があるような状況でした。

コウとは別の中学校に通うユウカ(中尾有伽)は、学校が終わるといつも街を徘徊しては、初対面の男たちと束の間の関係を持っていました。

ユウカの同級生サキ(越後はる香)は、不器用にすれ違う両親の狭間で行き場のない悲しさを抱えていました。

そんな3人は、インターネット上で公開されていたある音楽をきっかけに、導かれるように出会いを果たしますが…。