講義「映画と哲学」第10講

日本映画大学教授である田辺秋守氏によるインターネット講義「映画と哲学」。

(C)Home Box Office

第10講では、映画ひいては物語において不可欠な「選択する」という行為とそれに対する人間の様々な態度を、ジル・ドゥルーズが唱えた「5つの実存様態」によって解説。

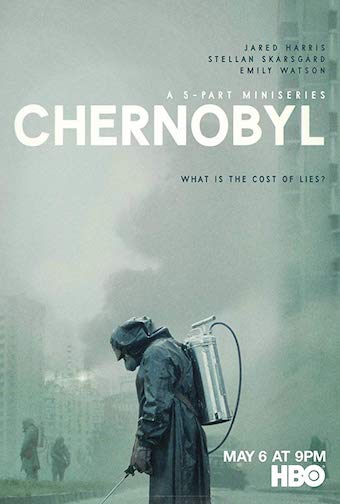

さらに「5つの実存様態」の視点から、1986年4月26日、旧ソ連時代のウクライナ・チェルノブイリ原子力発電所で起こった大事故の顛末を描いたHBO制作のドラマ『チェルノブイリ』を分析していきます。

CONTENTS

選択、決断の重要性

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』(財津理・齋藤範訳、法政大学出版局、2008年)

前回はデイヴィドソンに即して行為と理由との関連を問題にしたが、今回は「選択」や「決断」という行為にとって基礎的な作用をあらためて考えてみよう。実存としての人間にとってもっとも重要なことは「選択する」ことである、特に「決断する」ことであると言っても、さほど異論はないだろう。周知の通り、この「選択」をめぐっては、これまたアリストテレス以来ながい議論の歴史を擁している。しかし、今回は「選択する」とは何かを掘り下げるのではなく、「選択する」ことに際して、人が示す様々な態度について考えてみたい。

ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze 1925-1995)は、「映画の哲学」の書である『シネマ1*運動イメージ』(1983)で「叙情的抽象」(abstraction lyrique)の映画について論じている。その際、ドゥルーズは叙情的抽象の映画の特徴を要約して、諸項の交替と精神における二者択一(あれか、これか)であると述べている。そこでドゥルーズが論じているところによれば、二者択一という精神的な決定が関わっているのは、選択すべき対象(あれ/これ)なのではなく、選択する者の「実存様態」だという(『シネマ1』 201頁)。

「パスカルの賭け」と選択の問題

パスカル『パンセ Ⅰ』(前田陽一・由木康訳、中公クラシックスW10、中央公論社、2001年)

ドゥルーズがまず言及するのは、パスカルの有名な「賭け」の議論である。パスカルは『パンセ』の断章・233で、「賭け」という一種の実存の態度決定について言及している。それが言わんとしているのは、神の存在に賭ける方が勝てば得をするし、負けても損はしないというものである。賭けられている選択肢は、①「神の存在の肯定」、②「神の存在の否定」、③「それについての判断の保留」であるが、精神的決定としての選択は、単に三つの選択肢からどれかを選ぶというのとは違う。それは、神が存在する方に「賭ける」実存様態と、神の不在の方に賭ける、あるいは「賭けることを欲しない」実存様態とによって成立しているということである。すなわち、「賭ける」実存様態(①)と「賭けない」実存様態(②、③)のみがあるのだ。

パスカルによれば、選択の重要性を理解しているのは神の存在に「賭ける」者のみであり、神の不在に賭ける者=「賭けない」者は、選択の重要性がわからないまま選択をするのである。後者は見かけの選択、あるいは偽なる選択である。選択には、選択の重要性がわからずに選択する場合と、選択の重要性がわかって選択する場合がある。ドゥルーズがいう精神的決定としての選択とは、このような「選択」そのものの選択をめぐる態度決定である。

実存の5つの様態

ロベール・ブレッソン『バルタザールどこへ行く』(1964)

さて、ドゥルーズはジョセフ・フォン・スタンバーグ、カール・Th・ドライヤー、ロベール・ブレッソンらの映画(「叙情的抽象の映画」)に、以上のような「精神における選択」にもとづく実存の諸様態(態度)を見い出しているのだが、それらは具体的に人物類型として5つに分類される。

①「偽善的な者」:神、〈善〉、〈美徳〉の側にあるように振る舞う人間。自己の選択を最初から肯定している者。パスカルのいう偽善的な「信心家」、秩序の番人、「疑わない者」。

②「懐疑する者」:確信のなさの側にあって、選択を回避する者、「疑う者」(『吸血鬼』(1931)の主人公、『湖のランスロ』(1974)の主人公、『スリ』(1960)の主人公)。

③「悪をおこなう者」:選択することがもはや許されていない状況を選択してしまった者のこと。そのような「偽なる選択」は、選択の余地があるということが否定されるという条件においてのみなされる選択である(『ブローニュの森の貴婦人たち』(1944)のエレーヌ、『バルタザールどこへ行く』(1964)のジェラール、『ラルジャン』(1983)のイヴォン)。

④「真の選択をおこなう者」「決意する者」:精神的決定としての「選択」の意識をもつ者。選択の力とは、そのつど自己自身を再開することができることである。つまり、そのたびごとに再び「賭ける」ことによって自己を確認することができる力である(『田舎司祭の日記』(1950)の司祭、『ジャンヌ・ダルク裁判』(1962)のジャンヌ、『怒りの日』(1943)のアンネ、『奇跡』(1954)のインガー、『ゲアトルーズ』(1964)の主人公)。

⑤「選択できる状態にない者」:選択する精神的決定に達する可能性もなく、もろもろの出来事において自己を傷つけてしまうような者である。「選択できない者」は、選択しないことの結果と、他者による選択の結果をつねに被ってしまう。彼らは、人間の悪意の被害者になる。が、同時に、真の選択をおこなう者との優先的結合(救い)がなされることがある(『バルタザールどこへ行く』のロバ)。

「選択する」実存の派生態

ポール・リクール『意志的なものと意志的なもの I決意すること』(滝浦静雄他訳、紀伊國屋書店、1993年)

5つの実存の様態のなかで、④ の「真の選択をおこなう者」が、パスカルで言われていた選択の重要性を理解している場合である。ということは、「選択することを選択する」という真の選択の意識を基礎にして、他の四つの実存の様態が派生していることになる。① から ③ はパスカルのいう「偽なる選択」である。

① の「自己の選択を最初から肯定している者」とは、疑わない者、迷ったことのない者である。本来そんな人間はいないから、自分が本当は一度も真に選択したことがないことを薄々知りつつも、秩序に加担することで疑うことと決断することを免れているに過ぎない。偽善とは、自分の決断によらず、見かけだけは善をなしている様に見せることである。

② の確信のなさの側にあって、選択を回避する者、すなわち「懐疑する者」とは、たいていのインテリが陥る「迷い」の様態である。幾つかの選択肢の間で葛藤し、決められないままでいる場合である。ポール・リクールがいう「行動の法則はつねに総合であって決して二者択一ではないようにと願うような統合的意識」(293頁)もまた、「懐疑する者」の特徴である。結局、「懐疑する者」は選択を延々と先送りし、できるだけ決断の前に立たず、それゆえに行動にはなかなか至らない。

③ の「選択の余地はなかった」という様態にもとづいてなされた選択は、総じて「悪をなす」ことになる。本来は、どのような場合でも選択の余地は残されている。われわれが、最善のものを求めるといったとき、本当は選択肢の間で次善のものを決めているだけである。逆に、最悪なものを避けるためには、他に選択の余地があるということを残しておかなければならないのである。その意味で、選択を選択するという態度を放棄することが、悪に至るのだ。悪をなす者は、悪を選択するというより、自らによってか他者の強制によってか、悪に至る非選択を余儀なくしているのである。「仕方なかった」というのは、不本意に悪をなしたものの常套句だ。

最後の ⑤ の「選択できる状態にない者」は、精神的な選択が原理的に不可能な者である。あるいは、状況的な無知から選択ができない場合である。二者の間で葛藤する可能性がそもそも与えられていない者にとっては、自己を確認するという場合の自己と自己との距離がなく、したがって選択に際しての跳躍もありえない。彼らには知を得ることも、それを共有することも、約束することもできない(無知なるもの、「白痴」、幼児、動物……)。

5つの実存の様態を「選択する」という動詞から派生する表現にまとめてみるならば、以下のようになるだろう。(1)選択するふりをする(2)選択に迷う(3)選択をあきらめる(選択を選択しない)(4)真に選択する(選択を選択する)(5)選択できない。

以上ドゥルーズに即して述べてきたことは、「選択する」、「決断する」という精神の根本的な作用をもとにして、人物の実存が分類できるということである。これは事実上あらゆる映画に当てはめることができるだろうし、その映画の登場人物を理解するのに大いに役に立つだろう。

HBO制作TVミニシリーズ『チェルノブイリ』

『チェルノブイリ』トレーラー(日本語字幕付き)

選択や決断の重要性を描いた映画は、数限りなくある。というより、一本の映画の中で選択をおこなっているシーンがない映画を想像することのほうが難しい。映画において主人公を主人公たらしめるのは、選択や決断における態度だと言ってもいいくらいだ。ただし、「選択の選択」を意識する者が、必ずしも「正しい選択」や「正しい行為」を行っているとは限らない。最近HBOが制作した『チェルノブイリ』(ヨハン・レンク監督、2019)は、あらためて、このことを考えさせる作品だった。このTV映画シリーズを取り上げてみたい。『チェルノブイリ』全5話(第1話「1時23分45秒」、第2話「現場検証」、第3話「KGB」、第4話「掃討作戦」、第5話「真実」)は、1986年4月26日に旧ソ連邦、ウクライナのチェルノブイリ原子力発電所で起きた過酷事故を、実際にその事故に遭遇したり、その後の事故の収束に尽力したりした多くの実在の人物や架空の人物をモデルにして再現した作品である。

『チェルノブイリ』を実存の5つの様態から見る

(C)Home Box Office

(1)ヴァレリー・レガソフ博士(ジャレッド・ハリス)は、要職についている原子力研究者という存在からして、ときにインテリ的な「懐疑する者」の片鱗を見せる(特に事故原因の究明において)。本来、懐疑的な精神は重大な決断の回避に傾きがちなのだが、ドラマのために作られたベラルーシ原子力研究所の所員であるウラナ・ホミュック(エミリー・ワトソン)の役柄が示すように、事故の深刻さの前では一切の「迷い」がない。躊躇している暇がないからだ。レガソフもゴルバチョフに事故処理の役割を任命された後は、すべては自分の知識と経験以外に頼るものがないと悟って、自分の決断の重要性を完全に自覚する(「真に選択する者」)。この非常事態の中では、自分の下す決断が、直接に何人の作業員を死に至らしめるかを考慮しなければならない過酷な選択の連続となる。

そのなかでも、事故調査委員会の裁判における事故原因の告発と、事故後ちょうど2年目の日に下した自死の決断は、ドゥルーズのいう自己犠牲の行為だと言えるだろう。「真の選択は、犠牲の精神のなかで、まさに犠牲の瞬間に、あるいは犠牲が実効化される前にさえ、わたしたちにすべてを取り戻させるだろう。」(『シネマ1』206頁)。レガソフは自己犠牲としての自殺のすえに、何を得たのか。自宅軟禁を余儀なくされている自身の密かな回想録(回想テープ)に否応なく世間の注目を向けさせ、ソ連政府に黒鉛型原子炉の改良を実行させた。

(2)映画の中では、クレムリンの閣僚会議にしか顔を出さないが、KGBのチェルコーフ第一副議長が、「疑わない者」の類型に属するのはあきらかだろう。国家の官僚機構と完全に同化してしまっている類型である。チェルコーフの担っている機能は、情報の隠蔽であり、その全権を与えられているという妄想に近い自覚から、レガソフや同僚のプライバーシーにまで踏み込んで監視・盗聴する。第5話の最後では、裁判の過程でレガソフが行った英雄的な告発を闇に葬り、徹底して無化しようとする。こうした偽善的抑圧者はどのような社会にも生息している。

(3)「疑わない者」の側の一人であった閣僚会議副議長兼エネルギー部門担当、ボリス・シチェルビナ(ステラン・スカルスガルド)はこれとは違う。シチェルビナは、レガソフの「レクチャー」を受けて急速に事態の核心を理解し、特に放射能汚染の真っ只中にいる自分が、なんら特権的な存在ではないこと、数年後には確実にガンに罹患して死ぬであろうことを知り、深い「懐疑」に襲われる。重要閣僚として遇されているはずだと思っていた自分が「捨て石」に過ぎないのではないか、と。ここから、見事な「改心」が現れてくる。最初は住民たちの避難に強硬に反対していた人物が、レガソフの科学的根拠と「ヒューマニティ」の観点を受け入れて、最後には反転して、真の事故原因の公表をレガソフに促しさえする。この転移/逆転移の図式の中で、シチェルビナは真に決断する人物に変貌している。レガソフの言葉を借りれば、「従順な愚か者たち」のなかにあって「一番の重要人物」となった。

(4)チェルノブイリ4号炉で規則違反の出力実験を命じていた副技師長ディアトロフは、見るからに上層部に対する忖度と、部下に対する強圧的な態度をとる人物である。10時間遅れの実験を夜勤組に任せ、規則を次々と無視して変則運転を続行したことは、安全性への退路を断つ完全に間違った選択であった。自らを危険な隘路へと追い込んでいくメカニズムの果てに、人類史上最悪の放射能災害をもたらしたという意味で、まさに「悪」をなしている。所長、技師長、副技師長ら裁判にかけられる被告三人は、みな同じ「悪をおこなう者」の類型である。「疑わない者」という権力側と一体になってこのような「悪」をなす迎合的な類型も、社会の至るところに見られる。

(C)Home Box Office

(5)チェルノブイリ原発の運転のために作られた街プリピャチの一般の住民たちは、極度な情報統制によって、原子炉事故の様子を全く知らされていない。いったい何が起こっているかもわからず、大量の死の灰を浴び、その後、突然全員が強制的に避難させられる。一貫して「選択できる状態にない者」に置かれている。しかし、住民たちはまだ「移動」によって難を逃れることができるが、動物たちはそうはいかない。そこにいることしかできない動物たちは無残にも重度の汚染物となってしまい、兵士による殺処分の対象に変わる。生まれたばかりの子どもを気遣う犬の家族に対面する新兵は、「選択できない者」同士の悲痛な出会いを、感情を鈍麻させながら、やり過ごすしかない。

(6)そうした「選択できない者」の中にあって、消防士ワシリーの妻リュドミラは、確たる根拠があるわけではないのに、当初からこの事故が深刻なものであることを直感し、人々から離れて独自に行動する。彼女は真に決断する女として行動する。重度の放射能障害に陥っている夫と離れないでいることを決意する。面会できないはずの夫の病室を無理やり訪れ、夫を励ます。免疫不全に陥って危篤な状態にある夫と直に接触し、またそのことで妊娠している子どもを失うというように、彼女の判断には多くの過ちがあるにもかかわらず、その決意の強さに打たれる。

(7)チェルノブイリ原発事故が終息するまでに、公式には31名の死者が出ている。もちろん、これにはカウントされない非公式の何千人という死者の数が加わる。特に、「決死隊」として、高線量の放射能を浴びながら、自分の命を犠牲にして作業を行った者たちが多数いる。この作品では、原子炉の地下のプールの水を抜くために、高濃度の汚染水の中でバルブを開ける作業をした3名の原発作業員、熱交換器の設置のために原子炉の地下を掘った数百名の炭鉱夫たち、わずか3分で致死量に達する場所で原子炉の黒鉛の破片を片付ける作業に携わった者たちがつぶさに描かれていた。彼らは一様に「強制された選択」を突きつけられたのではあったが、最後にはその至上命令を、多くの人々を助けるためだとして、「真の選択」として自覚的に選び取っている。これは問題含みの選択であり、作品は彼らを手放しに称賛してはいない。主観的には「真の選択」として得心できても、客観的には「正しい行為」とは言いがたい「犠牲者化」であることをあぶり出している。

文献一覧

ジル・ドゥルーズ『シネマ1*運動イメージ』(財津理・齋藤範訳)法政大学出版局、2008年

パスカル『パンセ Ⅰ』(前田陽一・由木康訳)中公クラシックスW10、中央公論社、2001年

ポール・リクール『意志的なものと意志的なもの I決意すること』(滝浦静雄他訳)紀伊國屋書店、1993年

田辺秋守プロフィール

(C)Cinemarche

日本映画大学 教授、専門は現代哲学・現代思想・映画論。

早稲田大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程満期退学。ボッフム大学、ベルリン自由大学留学。

著書に「ビフォア・セオリー 現代思想の〈争点〉」(慶應義塾大学出版会、2006)。共訳書に、ベルンハルト・ヴァルデンフェルス著「フランスの現象学」(法政大学出版局、2009)。

『カンゾー先生』(今村昌平監督、1998)ドイツ語指導監修。週刊「図書新聞」映画評(「現代思想で読む映画」)連載中。WEBではCinemarcheで講義「映画と哲学」を連載。