連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第31回

こんにちは、森田です。

今回は2月9日よりアップリンク吉祥寺にて公開される映画『山〈モンテ〉』を紹介いたします。

題名が示すとおり、不毛の地にそびえる「山」と対峙する人間の苦闘を描いた本作。

そのテーマに、岩を山頂まで押しあげてもそのたびにやり直さねばならない罰を課されたギリシア神話の”シーシュポス”を重ねあわせ、不条理な世界に対して人間はどう向きあうべきかを考えてみます。

CONTENTS

映画『山〈モンテ〉』のあらすじ(アミール・ナデリ監督 2016年)

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

時代は中世後期のイタリア。南アルプスの山の麓にある、小さな村の外れが舞台です。

陽光をさえぎる山のせいで作物が十分に育たず、村の人々はそこを「呪われた土地」や「死の世界」などと呼びます。

餓死に瀕した住人たちがつぎつぎと去っていくなか、アゴスティーノと妻のニーナと息子のジョヴァンニの家族だけは、先祖や娘の墓があることを理由に離れられないでいました。

アゴスティーノはわずかな作物と家財を売りに村へ行きますが、村人たちから「下層民」「異端者」と差別され相手にされません。

彼らの嘲笑と、山で鳴り響く蝉の声が重なります。

道端に落ちている野菜くずをかきあつめるアゴスティーノの姿は、さながらミレーの絵画の「落穂拾い」のようです。

そんな彼にパンとスープを施す村人もいたものの、手にしていたニーナのヘアピンを“盗品”と疑われてからは村に出入りすることができなくなります。

“神はいない”、そうみずからに言い聞かせ、キリスト像に捧げられたロウソクの火をもみ消すアゴスティーノ。

ヘアピンを強く握りしめた掌から流れ落ちる赤い血が、磔刑で釘づけにされたキリストの身体を想起させます。

商いは許されず、祈っても救われない。血も涙もない世界で、すなわち神や自然、そして人間からも見棄てられた現実で、彼が最終的にとった行動は「山」そのものを崩してみせることでした。

山頂から岩が音を立てて転がり落ちるショットが、不吉にも何度も差しはさまれます。

元凶である忌まわしい山。アゴスティーノたちの無謀にもみえる戦いがはじまりますが、それが意味するものはなんでしょうか。

アミール・ナデリ監督のメッセージ

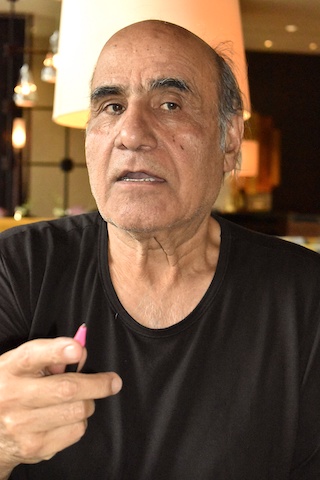

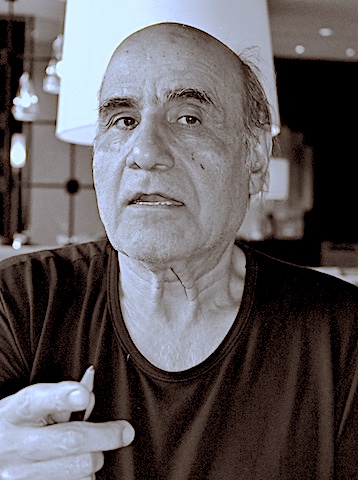

©︎Cinemarche

アミール・ナデリ監督は、監督作『駆ける少年』(1985)と『水、風、砂』(1989)が2作連続で「ナント三大陸映画祭」で最優秀作品賞を受賞した経歴をもつ、イラン映画界の巨匠です。

西島秀俊を主演に日本で撮影した『CUT』(2011)も話題を呼びました。

監督、脚本、編集、音響を手がけた『山〈モンテ〉』は、第73回ヴェネツィア国際映画祭「監督・ばんざい!賞」に輝いています。

それだけ監督のメッセージ性も強いとうかがえますが、実際にこのようなコメントが寄せられています。

登場人物や私自身にとってのキーワードは、挑戦と粘り強さ。我々はそれら無しで生きてゆくことはできません。どんな人間も、不可能を可能に変えられるチャンスを与えられるにふさわしいと思っています。

山をつるはしのようなハンマーで打ちつける行為は、まさに“不可能を可能に変える”挑戦と受け止められるでしょう。

私たちには宿命があり、忍耐強く永続的でなくてはいけません。それが人間の精神というものだと思います。私たちは挑戦することによって成長します。私は本作に、映画と人生について知ることすべてを吹き込みました。

現代では「世界中の多くの人々が、あらゆる異なる理由で人生や将来への希望を失っています」とナデリ監督は指摘し、そこで必要な“人間の精神”を説きます。

それを詳しく考察するために、ここではノーベル文学賞作家のアルベール・カミュが1942年に発表した随筆『シーシュポスの神話』を援用してみます。

アルベール・カミュ著『シーシュポスの神話』から

シーシュポスの神話/新潮文庫

シーシュポスの神話/新潮文庫

本書が出版された1942年といえば、第二次世界大戦の真っただ中、フランスはドイツの占領下にありました。

『山〈モンテ〉』のアゴスティーノが己の運命に苛まれたように、カミュも人間の最重要課題として「不条理」の問題を考えました。

その際、彼はギリシア神話に登場する“シーシュポス”という人物を取りあげます。

「神々がシーシュポスに課した刑罰は、休みなく岩をころがして、ある山の頂まで運び上げるというものであったが、ひとたび山頂にまで達すると、岩はそれ自体の重さでいつもころがり落ちてしまうのであった。無益で希望のない労働ほど怖ろしい懲罰はないと神々が考えたのは、たしかにいくらかはもっともなことであった」 新潮文庫 P210

アゴスティーノが肉体を酷使して山に挑む途方もなさは、シーシュポスに課された岩の罰に近いものがあります。

圧倒的な不条理と、それに立ち向かう人間。はたして勝機などあるのでしょうか。

日常の不条理

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

「不条理は死を命じるか、これこそ、超然とした精神のあらゆる思考方法や戯れから切りはなし、他のいかなる問題よりも優先させるべき問題である」P21

この問題は痩せた土地で生きるアゴスティーノだけでなく、わたしたちの日常も取り囲んでいます。

カミュは日々の暮らしで「ふと、舞台装置が崩壊することがある」と表現し、つぎの卑近な例をあげます。

「起床、電車、会社や工場での四時間、食事、電車、四時間の仕事、食事、睡眠、同じリズムで流れてゆく月火水木金土、──こういう道を、たいていのときはすらすらと辿っている」P28

「ところがある日、《なぜ》という問いが頭をもたげる、すると、驚きの色に染められたこの倦怠のなかですべてがはじまる」P28

これには共感できることが多いと感じます。

家庭、学校、職場など、それぞれの「舞台」を外から眺める感覚に陥ること。なにかの拍子で自分がこなしているルーティンがおぞましいものに見えること。

なぜ自分はここにいるのか。将来はどこに行くのか。自分はこのままで、いいのだろうか。

つき詰めればきっと、生きることそのものが不条理であるに違いありません。死は避けようがないのですから。

つまり“不条理”とは、このような状態を指します。

「この世界が理性では割り切れず、しかも人間の奥底には明晰さを求める死に物狂いの願望が激しく鳴りひびいていて、この両者がともに相対時したままの状態」P42

生と死、理性と理性を超えるものとの緊張関係。そして、山や岩に圧倒されながらも“死に物狂いの願望=山の破壊”を目指さずにはいられない人間の業。

大事なのは、不条理を発見するのではなく、その結果を考えることです。

どうしようもない状況で、人間はただ運命を受け入れるしかないのか。

それを跳ねかえす力があるとすれば、どこに根拠があるのか。

意義がないからこそよく生きられる

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

カミュは驚くべきことに、死とはまったく逆の結論を導きました。

「以前は、人生を生きるためには人生に意義がなければならぬのか、それを知ることが問題だった。ところがここでは反対に、人生は意義がなければないだけ、それだけいっそうよく生きられるだろうと思えるのである」P95

いったいどういうことでしょうか? なぜ不条理な世界で“よく生きられる”のでしょう。

「不条理に出会う以前は、日常的人間はさまざまな目的をいだきながら、また未来を気にしたり、自己正当化に心を配ったりして生きている。(…)ところが、不条理と出会ったあとは、いっさいが根底から揺り動かされる」P101

これは前述したとおりです。なにかをきっかけに、自分の生きる根底=舞台が揺らぐことはいつでもあります。

「しかし、また同時に、不条理な人間は、自分はこれまで自由という公準に縛られ、そうした公準の幻の上で生きていたのだということを理解する。(…)自分の人生になにかひとつの目的を想い描いているかぎり、かれは目的を達するのに必要なことをしようと従順で、自分の自由の奴隷になりつつあったのだ」P102

不条理は人を“自由”にする、ということです。

つまり、不条理のために希望や未来をはく奪されることが、人間の自由な行動の可能性を増大させる、とカミュは言っています。

人は不条理を意識する前は、将来に目的を定めて、現在の自分をそれに近づけようとします。

これはたしかに「自分で自分を縛っている状態」ともいえ、“希望”は逆説的に自分の人生を狭い世界に押しこめているかもしれません。

そんな“日常的な眠り”から目を覚ますとき、真の自由が訪れるのです。

「自分自身の人生に対してまったくの異邦人となって自分の人生を育んでゆき、恋人を見るときのような近視眼は棄てて自分の人生を眺めわたすこと、ここに解放の原理がある」P105

“異邦人”はカミュの同名小説にもありますが、彼/彼女は未来からも過去からも“解放”されて「いま」を明晰に眺められます。

そこは自由で情熱的な世界です。アゴスティーノを苦しめる村人たちの眼差しから離れ、「無関心な優しさ」をたたえています。

不条理は彼を正しき場所へ導いたのです。

できるかぎり多く生きること

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

逆にいうと、アゴスティーノが“生きる”ためには、まず不条理が必要だったことになります。

彼は「欲望する精神」と「それを裏切る世界」を意識しつづけ、どちらも否定しない姿勢を貫きました。

かりに神や村人にすがっていたら、救いがあったとしても、彼は“不自由”なままだったでしょう。

一方で、自己を束縛するものから解き放たれた先には、なにが待っているのかも気になりますね。

無目的化した「現在」はどこか恐ろしく感じられますが、カミュはそこで「できるだけ多くを生きろ」と言います。

「同じ年数を生きたふたりの人間に対して、世界はつねに同じ量の経験を提供する。それを意識化するのは受取るぼくら側の問題だ。自分の生を、反抗を、自由を感じとる、しかも可能なかぎり多量に感じとる、これが生きるということ、しかも可能なかぎり多くを生きるということだ」P110

“希望”に縛られない「今」は、むしろ“多目的”な時間や空間として自分の前に立ち現われ、より多くの経験を積めるチャンスとなります。

カミュはその姿勢を「反抗」と名づけ、飽くなき「自由」と「熱情」を求めることを促します。

「意識的でありつづけ、反抗をつらぬく、──こうした拒否は自己放棄とは正反対のものだ。人間の心のなかの不撓不屈で熱情的なもののすべてが、拒否をかきたてて人生に立ち向かわせるのだ」P98

山を打ち砕こうとするアゴスティーノの行動の理由が、ここにすべて言い表されています。

自由と熱情と反抗

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

岩に立ち向かったシーシュポスの「反抗」とあわせてみると、より具体的な心境が浮かびあがってきます。

「かれが山頂をはなれ、神々の洞穴のほうへとすこしずつ降ってゆくこのときの、どの瞬間においても、かれは自分の運命よりたち勝っている。かれは、かれを苦しめるあの岩よりも強いのだ」P213

“岩”を“山”に置き換えることが可能でしょう。

アゴスティーノもシーシュポスも、ほかならぬ自分こそが、自分を支配する者だと知っている。決して奴隷ではない。

繰りかえして言いますが、それは不条理が人間に与えた「解放」であり、「自由」であります。

『山〈モンテ〉』では最終的にある奇跡が起こり、不条理を形成する緊張関係が解消されてしまうため、厳密にはカミュの思想を当てはめることはできないのですが、アゴスティーノを山に向かわせた力や感情は読み解くことができるでしょう。

その原理は、耐えがたい不条理な日々を生きるわたしたちを奮い立たせてくれるはずです。

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.

(C)2016 Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Cine-sud Promotion. Licensed by TVCO. All rights reserved.