連載コラム「最強アメコミ番付評」第1回戦

はじめまして!連載コラム「最強アメコミ番付評」を担当させていただきます野洲川亮です。

今回はアメコミ界で今となっては、時代の寵児にまでなったデットプールについてお話をしていきましょう。

2016年に劇場公開されたマーベルコミックスのアンチヒーロー映画『デッドプール』と第2弾『デッドプール2』。

前作『デッドプール』は、上映前から不謹慎でインモラルなキャラクターや、ストーリーはアメコミ好きを中心に知られていました。

全く知名度の無かった日本でも20億円を超えるヒット。さらにR指定映画にも関わらず、世界興行収入記録。また作品の構造自体も他のアメコミ作品と大きく異なっており、象徴的だったのが「第4の壁」の破壊演出でした。

デッドプールは、マイノリティーなキャラから時代を反映するような存在に成っていく経過をたどりながら紹介していきます。

CONTENTS

ステキで無敵、下衆ヒーローふたたび

(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

続編の中でもデッドプールは、自らが映画のキャラクターであることを自覚し、終始観客へと語りかけてきます。

フィクションの垣根をぶち壊し、マーベル、DCコミックスに留まらず、他の映画作品などのパロディーや内輪ネタを入れ、激しい暴力描写、過激な下ネタまでも全編ギュウギュウに詰めこみ仕様でした。

名目上は「X-MEN」シリーズと同じ世界観という設定のデッドプールですが、こういった刺激的な脚本や演出は、“デッドプールならではのもの”となり、大きな魅力となっています。

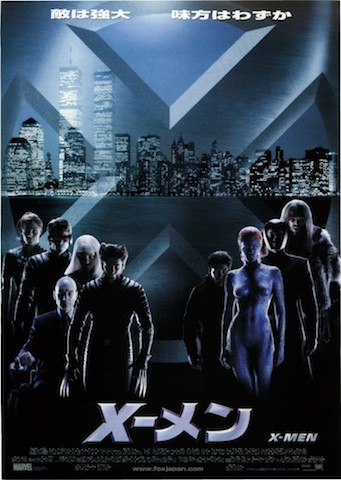

「X-MEN」シリーズと『デッドプール』

(C)2000 TWENTIETH CENTURY FOX

「X-MEN」シリーズで一貫して描いてきたテーマは、マイノリティーへの差別と迫害でした。

劇中で登場するミュータントたちは、ほとんどが生まれながらに“得てしまった”能力により悩みながら苦しみ、家族や世間からの冷たい仕打ちを受けています。

これはメタファーの意味として、有色人種、LGBT、障がい者への差別を表現したものに他ならず、そういった表現が生まれた背景には、原作コミックが刊行された1963年、黒人差別に端を発しています。

当時アメリカ国内で巻き起こっていた公民権運動、そして作者のスタン・リーはユダヤ人であるということがありました。

2000年にブライアン・シンガー監督の『X-MEN』(第1作)が公開された時も、マイノリティーに寄り添ったテーマは強く打ち出されます。

監督を務めたブライアン・シンガー自身が、後にゲイであることをカミング・アウトしていることで(さらにドイツ系ユダヤ人でもある)、監督の“個人的資質”の影響は少なからず伺えます。

ちなみにブライアン・シンガーは、その後シリーズ6作品の4本で監督を務めています。

そのような「X-MEN」シリーズにデッドプールが初登場したのは、実はスピンオフ作品である2009年公開の『ウルヴァリンX-MEN ZERO』が初めてでした。

しかし、この初登場時のデッドプールは、ファンからの大不評を買ってしまいます。

映画に登場するも散々だったデッドプール

演じたのは現在と同じライアン・レイノルズでしたが、口を塞がれ軽快なおしゃべり無し、赤いコスチュームも着ていないなど、キャラクターの代名詞が抑えられていなかったことが不評の原因だろ言われています。

この“登場失敗”に続き、ライアン・レイノルズが演じた別のアメコミ作品である『グリーン・ランタン』の興行的失敗を受け、デッドプールが再びスクリーンに姿を現したのは2016年。

実に7年もの時間を要することとなってしまいます。

不遇の時を経て「X-MEN」シリーズの一員となったデッドプールでしたが、1作目の扱いはぞんざいなものでした。

前述した通り、過激描写に満ちたR指定作品であるため、X-MENの“レギュラーメンバー”との共演は許されず、本シリーズから唯一登場したのは、それほど目立っていなかったコロッサス(しかもCGキャラ)。

もう一人の新キャラであるネガソニックと、X-MENはたったの二人しか登場しません。

しかし、この冷遇がデッドプールという、キャラクターを育てる美味しい売りとなっていきます。

新生デッドプールの誕生⁈

(C)2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

劇中で「なんで二人しかX-MEN出てこないんだよ、制作費少なすぎだろ!」と、映画会社、プロデューサーをいじったり。

「お前をプロフェッサーXのところへ連れていく」と言われれば、「え、どっちのプロフェッサー?この映画の時間軸わかんね」と、過去、未来で長期に渡っているシリーズをネタにしてしまいます。

プロフェッサーXを演じた役者は、ジェームズ・マカヴォイとパトリック・スチュワートの二人なので致し方ないですけどね。

その他にも全編タブー無き“内輪イジリ”トークが続き、長くアメコミ映画を見てきたファンの溜飲を下げてくれます。

そして『デッドプール2』では、「X-MEN」シリーズが描いてきたマイノリティーへの言及も“デップー流”に語られています。

加速した内輪パロディネタと新境地「人類愛」

(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

『X-MEN』の中では、分かりやすいとはいえ、メタファーとしての比喩的だったマイノリティー描写ですが、『デッドプール2』では、いくつもの要素が全くオブラートに包まれず提示されています。

前作から引き続き登場するインド人ドライバーへの人種差別に言及し、X-MENメンバーのメガソニックに忽那汐里演ずる彼女とのレズビアンカップルを成立させ、「X“メン”は女性差別だ! チーム名を変えるぞ!」と言いたい放題、やりたい放題。

しかし、デッドプールの自分勝手で子どもじみた振る舞いは、同時に世の欺瞞を許さないキャラクターであるということを表現されるまでに成熟されていました。

人種差別、LGBT、さらには“me too”運動など、社会の変化に応じて表現すべきことをするべき手段で表現するというのは、どんな芸術作品にも共通する思いでもあります。

一見ふざけたアンチ・ヒーローのデッドプールが、その前線を走っているのは興味深いところです。

劇中登場する全てのキャラクターを愛するデッドプールは、最終的には同性愛という枠組みすら飛び越えて、“人類愛”とでも言うべき領域に到達していきます。

ブラックジョークに紛れた、そんな真面目なメッセージまで入れ込んでしまう『デッドプール2』は、「X-MEN」シリーズが十数年問い続けて来たテーマへのある種の回答と言えるでしょう。

さて、そんな強烈さが売りのシリーズ第2作は、1作目を見た人なら誰しも度肝を抜かれてしまう超展開で幕を開けます。

『デッドプール2』の物語と解説

(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

前作でデッドプールが全てを賭けて救ったヒロインが、至極あっさりと命を落としてしまうのです。

そこから「007」シリーズのパロディへとなだれ込むオープニングからのシークエンスは、主題歌にセリーヌ・ディオンまで使い、大仰すぎる演出で笑いを誘います。

自暴自棄になり、不死身にもかかわらず自殺を試みるデッドプールは、その後X-MENに加入するが、またそこでトラブルが発生する、というストーリー。

そんな中でも、新キャラクターのケーブルには「サノスじゃん」と言い、ケーブル役のジョシュ・ブローリンは『アベンジャーズ』でサノスも演じているとイジリます。

さらにライアン・レイノルズ本人のキャリアに関する自虐的エピソードも入れて、いつも通りの悪ふざけも健在。

このあたりは前作のヒットを受けて権限を得たのか、主役兼脚本のライアン・レイノルズ自身の、個人的趣味と事情がより色濃く反映されています。

全てをリセットするというラストは「まあ、お決まりかな」と思って観ていると、レイノルズの過去作を自ら全否定してみせるという、個人的事情の究極系のオチを見せてきます。

かなりの馬鹿バカしい面白さなので、ラストはぜひとも自分の目で確認してくださいね。

まとめ

(C)2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

ところで、21世紀フォックスがディズニーに買収されたことにより、“不良”であるデッドプールというキャラクターを、お行儀のよいディズニーが飼いならせるのかという不安は制作者、ファンの間で溢れています。

そんな危機的状況をネタにして、ジェームズ・ガン監督の解雇をいじってみせる、そんな姿勢を、デッドプールという破格のキャラクターに期待したいですね。

次回の「最強アメコミ番付評」は…

いかがでしたか。

次回の第2回では、『アントマン』を中心に振り返り、アベンジャーシリーズとの繋がりをご紹介していきたいと思います。

次回の掲載をお楽しみに!