映画『メランコリック』が、2019年8月3日(土)より、アップリンク渋谷ほか順次公開!

アクション、コメディ、サスペンス、ホラー、ラブロマンスとジャンルを横断したエンタメ作品である本作は、映画製作ユニット「One Goose」の映画製作第1弾作品として制作されました。

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

日本人にはなじみのあるどこにでもある銭湯で夜な夜な殺人が行なわれていたという奇抜な設定と豊かな発想力が高く評価され、第31回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門で監督賞を受賞し、国外の映画祭でも大きな話題となった注目作です。

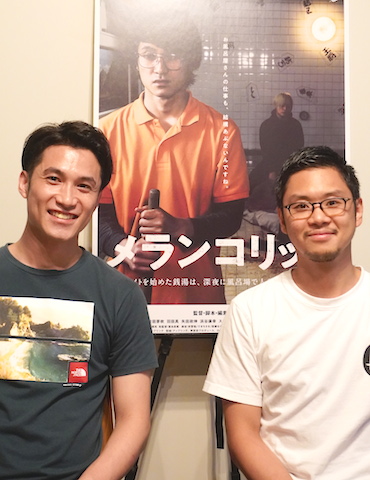

今回は、主演とプロデューサーを兼任された皆川暢二さんと田中征爾監督にインタビューを行い、インディーズ映画ならではの制作現場でのエピソードや映画製作ユニット「One Goose」結成秘話など、ユーモラスな作品世界の裏側についてお話を伺ってきました。

CONTENTS

創意工夫の構想段階

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

──本作の企画の経緯を教えてください。

田中征爾監督(以下、田中):2017年の3月にプロデューサーの皆川暢二君から連絡がありました。ある舞台の演出助手を一緒にやっていた仲だったんですが、中野の居酒屋で映画を作りたいから脚本と監督をやってくれと言われ、長編の企画を本気でやりたいんだという熱意に押され二つ返事で受けました。

それで自分たちが作ったユニットである「One Goose」のもう一人のメンバーである磯崎義知君にも声をかけて三人でやっていくことになりました。

皆川暢二(以下、皆川):演出助手として入った時に、田中君は脚本家という立場から彼なりの意見や見方があって、強く印象に残っていました。8年経って、誰に声をかけようとなった時に頭の中にあったのは彼の存在でした。

自分としては同年代でやっていきたいという気持ちもあり、何かをやりたいと思ったらあらゆる行程を飛ばして行動しているタイプなので、すぐに企画を持ちかけました。

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

──皆川さんはどのような作品イメージを抱いていたんですか?

皆川:バディものというざっくりとしたイメージはありました。アクションをやりたかったんです。

田中:全体的なマイルストーンとしてまずパイロット版となる短編作品を作り、それを元に資金集めをして長編作品を作ろうという流れになりました。短編と長編がほとんど同じ話になることが前提だったので、どんなストーリーにしていこうかと赤羽の喫茶店に週一回集まって三人でひたすら話し合いました。

インディーズで何かしらのオリジナリティを発揮しないと戦えない中で、アクション映画でしかも低予算でオリジナリティを出すというのが分が悪いなと思いました。アクション映画ではなくアクションの要素を映画の中に入れながら、脚本家として得意なコメディやヒューマンドラマを混ぜていき、皆川君と磯崎君がやりたいことと自分の得意分野をうまく組み合わせたんです。

足がかりとなった短編作品

(C)One Goose

(C)One Goose

──銭湯で人を殺していたというショッキングなアイデアはどのようにして生み出されていったのでしょうか?

田中:『ジョン・ウィック』(2014)などのアクション映画でたまに殺害現場を魔法のように掃除してくれるキャラクターが登場するんですが、あの人たちがほんとうは大変だということを描くと面白いんじゃないかと思いました。

当時アメリカのテレビドラマシリーズ『ブレイキング・バッド』(2008〜2013)にはまっていたこともあり、素人が犯罪に巻き込まれるという展開も加えながらベースを作り、まず短編の脚本を書きました。

短編の段階では銭湯というアイデアはまだなくて、東大出身のうだつの上がらない青年が主人公という設定だけ先にありました。和彦と松本という人物が色々なところで死体処理の仕事をするという15分の短編を作りました。

しかし採石場に死体を捨てるという舞台設定を長編にした時に、どうしてもロケ地の手配が難しいということになって、磯崎君から銭湯にするのはどうかというアイデアが出たんです。

──短編はどのようなところに焦点が当てられているんですか?

田中:短編も長編と同じように主人公の鬱屈した想いに焦点を当てている点は共通しています。ただ少しキャラクターをデフォルメしていたので、長編として考えた時にリアリティに問題があるなという反省がありました。長編では、この世界の地続きで起こっているようなかたちで描きたかったんです。

短編を京都国際映画祭のクリエイターズファクトリーという新人向けの部門で上映したんですが、これを劇場公開する意識はありませんでした。あくまで長編を作るにあたってのマイルストーンとして試し撮りというかたちになっています。短編での失敗を踏まえて脚本家としての反省を活かしながら、長編の脚本を書き上げていきました。

──長編の脚本を読まれた時の印象はいかがでしたか?

皆川:田中君の会話の独特な間合いが面白いと思いました。実際に本読みでやった瞬間、さらに強く感じました。インディーズという括りでも、これまでにみたことのないような作品が出来るなというイメージはすでにありましたね。

映画製作ユニット「One Goose」の信頼関係

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

──本作は、映画製作ユニット「One Goose」の第1弾作品ということですが、結成時のエピソードなどを教えてください。

田中:皆川君が企画を持ってきた時にはまだ友達三人で協力して映画を作ろうくらいの感覚でした。「One Goose」というユニット名を付けたのはかなり後になってからです。

短編のロケハンをしている時に、舞台となるダムまでい行く道中の車の中でユニット名が決まりました。ユニットとしての意識はそこからです。

──タクティカル・アーツ・ディレクターである磯崎さんの役割はどのようなものだったのでしょうか?

田中:磯崎君とは大学時代に一緒に劇団をやっていた仲です。タクティカル・アーツというのは、戦術的芸術という意味で、彼が考えたものです。

通常のアクションよりももう少し実際に使われている現実的な戦術を、アーツという観点から映画的に面白くみせるよいバランスに見せ物として成立させてくれました。アクションシーンの動作の設計は全て彼が担当しています。

松本役を演じるにあたって、短編と長編でキャラクターを変えていました。和彦に対して敬語を使う後輩的な位置づけというのは一緒ですが、短編では立ち居振る舞いがいかついおらおら系でした。長編では金髪にすることでみた目としてはインパクトを出せているので、もう少しナチュラルな演技プランでした。

ビジュアルとしては『グエムル-漢江の怪物-』(2006)のソン・ガンホを、中身や役作りの方向性に関しては『アジョシ』(2010)に登場するマンソク兄弟という悪役をそれぞれ参考にしたようで、キャラクターとしてのリアリティをうまく作ってくれました。

さらに現場では気遣いが出来るタイプなので自分が出演していないシーンでも「One Goose」のメンバーとして現場に顔を出して、雑用や役者やスタッフへのケアをやってくれていて、色々気を回してくれた存在です。

(C)One Goose

(C)One Goose

皆川:短編の時に磯崎君とは何度もリハーサルを重ねたんですが、彼はやはり器用な人間だと思います。その場で感じて対応するタイプの役者で、とても勉強させてもらいました。

──役作りで苦労はされませんでしたか?

皆川:やはり短編をやって和彦と松本の関係性を経たことが大きかったです。あまりやったことがないタイプの役柄ではあったので、役を楽しみたかったというのがありましたし、自分のぱっと見のイメージとガラッと変えてやりたいなと(笑)。

田中:演出によって手を加える必要がほとんどありませんでした。彼の演技が推進力となってシーンの方向性を決めていったくらいで、最も手のかからなかったキャラクターです。

インディーズ映画ならではの撮影現場

(C)One Goose

(C)One Goose

──撮影期間はどのくらいでしたか?

田中:土日で合計10日間です。念入りに香盤表を作りました。撮影の時はただただ必死で、作品としてこういうものになってほしいなという想いと時間との兼ね合いしか考えていなかったです。今回出演されている役者さんがみなさん力量のある方ばかりだったので、撮影自体はスムースに進みました。

──撮影中、プロデューサーとしての采配はいかがでしたか?

皆川:役者だけなら、作品のイチ役者として役のことに専念すればいいんですが、これはチームとして成り立っていなかったら作品にはならないということを監督とも共有していました。みんながこの作品に参加してよかったと思ってもらえる環境を整えたいなという意識がありました。

田中:今回関わってくれたスタッフさんで自分のポジションを普段から専門的にやっているという人は圧倒的に少数なんです。いつもは役者をやっている人が今回は制作として手伝ってくれていたりなど、作品のクレジットをみてみるとみなさんマルチな働きをしています。

作品に興味を持って好意で関わってくれている方たちばかりでした。それは逆に面白そうと思わなくなった瞬間に全体のモチベーションが下がってしまうので、この作品が面白いとみんなが信じられる状態を雰囲気としてキープすることを皆川君と決めていました。

国内外での評価と反響

(C)One Goose

(C)One Goose

──ウディネ・ファーイースト映画祭など、海外の映画祭での反応はいかがでしたか?

田中:ヨーロッパ最大のアジア映画の祭典ですが、制作時に海外受けということを意識しているはずもなかったので、面白いという反応が多いことに驚きました。

当初は、銭湯というのが、寿司や忍者のようにジャパニーズカルチャーとして受ける部分があるんじゃないかと話していたんですが、蓋を開けてみると銭湯だから作品に引かれたという感想は他の国でもほとんどありませんでした。イタリアにも公共浴場のような銭湯に近い文化はありますが、銭湯のビジュアルが長編映画だと開始後すぐに慣れてしまうんだと思います。

さらに学歴があるのに定職に就けていないという社会的状況がイタリアの現状と共通しているという指摘もあり、テーマが力強いにも関わらずストーリーが分かり易くて世界に入り込めたという感想にいたっては脚本家としては嬉しい意見でした。

皆川:ウディネの観客たちは、上映中に常にくすくすと笑っていました。人によって笑うポイントが色々あって、その環境で自分も改めてつられて笑ってしまうこともありました。映画祭の中での新たな発見は新鮮で面白かったです。

──日本での反応はいかがでしたか?

田中:一番多かったのは、ポスターのイメージと違うという感想でした。怖そうだったけれど、ほっこりした、笑ったなど、ジャンルがミックスされているのが新鮮だったという意見です。初めて一般の人の目に触れた東京国際映画祭での反応に手応えがあってホッとしました。

この作品は当初東京国際映画祭に照準を当てていて、何とか監督賞をとることが出来ました。海外のマーケットや関係者がピックアップしてくれて作品が広がっていきました。

(C)Cinemarche

(C)Cinemarche

皆川:『メランコリック』は、「One Goose」のメンバーである三人だけでなく、キャストやスタッフのほとんどが知り合いで、チーム自体が仲のよい、ほんとうに友達同士で作ったような雰囲気の映画です。

自分の思いつきから企画を持ちかけ、行動したことで映画作品として実を結び、それが国内外での評価に繋がっていったことは、今後のユニット活動の大きな指針になっていくと思います。

インタビュー/加賀谷健

写真/大窪晶

皆川暢二プロフィール

1987年、神奈川県生まれ。

日本大学文理学部体育学科を卒業後、俳優の道を志し、数々の舞台を経験。

語学留学と海外の生活を体験したいと思いワーキングホリデーでカナダに渡り、自転車でカナダのバンクーバーからアメリカの国境を越え、ニューヨークまで約8000kmを縦断&横断します。

2014年、帰国後に俳優活動を再開し、『あゝ荒野』(2017)などの映画作品、ドラマ、CMなど映像を中心に活動しています。

田中征爾監督プロフィール

1987年、福岡県生まれ。

日大芸術学部演劇学科を中退後、アメリカへ渡り、カリフォルニア州の大学で映画を学びます。

帰国後、舞台の演出や脚本執筆を中心に活動を続け、動画制作を手掛けるベンチャーIT系企業に入社。

監督・脚本を担当した本作『メランコリック』が、第31回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門で監督賞を受賞。

映画『メランコリック』の作品情報

【公開】

2019年8月3日(土)(日本映画)

【監督・脚本・編集】

田中征爾

【キャスト】

皆川暢二、磯崎義知、吉田芽吹、羽田真、矢田政伸、浜谷康幸、ステファニー・アリエン、蒲池貴範

【作品概要】

ひょんな出来事からニート暮らしを卒業し、家の近くにある銭湯“松の湯”で働き出した青年。彼は周囲のごく平凡に暮らす人々と共に、ささやかな幸せを求めていました。

ところが彼がバイトを始めた銭湯は、何と深夜に風呂場で人を殺していたのです…。

想像もしなかった世界に足を踏み入れた事で、人生が大きく動き出す主人公。周囲の人々との人間模様はサスペンス、コメディ、ホラーそして恋愛要素を含み、映画は極上のエンターテイメントとして見事に完成しています。

本作に出演の俳優・皆川暢二と磯崎義知、監督の田中征爾という同い年の3人で立ち上げた、映像製作ユニットOne Goose(ワングース)による、記念すべき映画製作第一弾の作品です。

映画『メランコリック』のあらすじ

名門大学卒業後、両親と共に実家に暮らし、うだつの上がらぬ生活を送っていた主人公・鍋岡和彦(皆川暢二)。ある夜たまたま訪れた近所の銭湯、“松の湯”で高校の同級生・副島百合(吉田芽吹)と再会します。

彼女にその銭湯でアルバイトする事を勧められた和彦。“松の湯”の主人・東(羽田真)の面接を受けた彼は、全く正反対の性格の男・松本晃(磯崎義知)と共に採用され、働き始めます。

“松の湯”でのんびりと働くことを望んでいた和彦。共に働き始めた松本もイイ奴だと知り、それなりに充実した日々を過ごし始めます。

ところがこの銭湯は閉店後の深夜、風呂場を「人を殺す場所」として貸し出していたのです。その事実を知ってしまい、“松の湯”の主人・東から、死体の始末を手伝うように迫られる和彦。

こうして“松の湯”の、裏の仕事を手伝う事になった和彦。この仕事に関わった事で、彼の平凡な生活を大きく変わっていきます。

やがて同僚の松本が、実は殺し屋であることが明らかになります。そして和彦は、更に危険な世界へと巻き込まれていくのですが……。

映画『メランコリック』は、2019年8月3日(土)より、アップリンク渋谷ほか順次公開!