連作コラム「映画道シカミミ見聞録」第7回

こんにちは、森田です。

夏といえば郷愁にかられて心を温めたくなる一方で、怖い話で肝を冷やしたくもなりますよね。

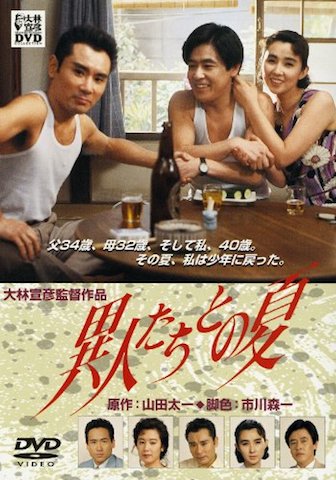

今回は、「お盆」と「怪談」そのどちらをも味わえる映画『異人たちとの夏』(1988)をとりあげ、そこに現代(現世)を生き抜くヒントを見出すべく、臨床心理学の知見を借りながらお届けしたいと思います。

CONTENTS

SF感覚×人間描写の名手、大林宣彦監督

山田太一の同名小説を映画化したのは大林宣彦監督。

思春期の男女の身体が入れ替わる『転校生』(1982)や、細田守監督のアニメ化で再び注目を集めた『時をかける少女』(1983)など、SF感覚を取り入れた瑞々しい人間描写に定評のある監督です。

余談ですが、2016年に大ヒットを記録した『君の名は。』は、さながら“時をかける転校生”のようです。

80歳を超えても創作意欲は衰えることはなく、最新作『花筐/HANAGATAMI』(2017)は、第72回毎日映画コンクールで日本映画大賞を受賞。

『異人たちとの夏』は、そんな大林監督のヒット作のひとつです。

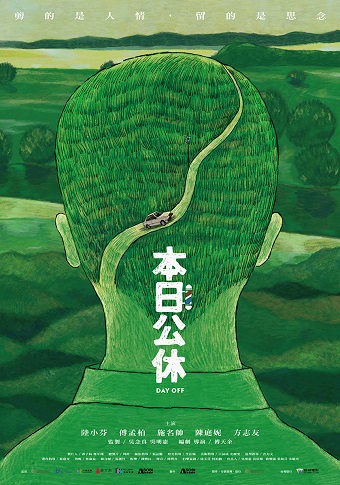

映画『異人たちとの夏』(1988)

作品が生まれた1988年は、まさにバブル景気のさなか。主人公の原田英雄(風間杜夫)も、花形職業のシナリオライターを生業としています。

事務所を兼ねたマンションの内装やインテリア、プロデューサーの間宮(永島敏行)との洒落た食事やお酒をみると、英雄が売れっ子であることは間違いなく、あわせてTV局の当時の勢いを(悪く言えば浮かれた様子を)うかがい知ることができます。

しかし放送をチェックする英雄の顔色はどうも優れません。大事なシーンで用意していた音楽が局の意向でかからなかっただけでなく、じつは妻子と別れたばかりだったのです。

現実感のない現実

くわえて、間宮がその前妻に「近づかせてほしい」と交際を申し出て、「あなたとはもう仕事ができない」と打ち明ける始末。まさしく「弱り目に祟り目」といったところでしょうか。

“「本当に、お世話になりました」と深く頭を下げ、「許してください」と逃げるように立ち去り…”

芝居じみた語りで、一連の動作を再現する英雄。

この「現実感のない現実」が、英雄の生きる世界をあらわすポイントとなりますので、おさえておいてください。

怒りのあまり、おなじマンションに住む藤野桂(名取裕子)の突然の来訪も、足蹴にしてしまいます。

現実感のある虚構

その一方で、英雄は不思議な出会いを体験します。亡くなった両親との再会です。

仕事に疲れたその足で、ふらふらと生まれ故郷の浅草に向かっていた英雄は、浅草演芸場である姿を目にとめます。その男性は、聞き覚えのある声でヤジを飛ばしていました。

“「…お父さんだ」”

英雄が12歳ころ、父親と母親はそろって交通事故に遭いました。

そのため口をついて出てきた言葉は「親父」ではなく、「お父さん」だったのでしょう。止まっていた時が、動きはじめました。

“「よう、出ようか」”

父親の英吉(片岡鶴太郎)は、こともなげに英雄を外へ連れだします。下駄を鳴らす父の背中を追って、花やしき通りを歩く英雄。

“「ビールがいいよな」”

英吉はそう言うと自販機に駆け寄り、“息子”に缶を1本買って差しだします。

“「つめてえからハンカチかなんかで持ってろ」”

まるでお盆に帰省した息子と会えたのが嬉しくて、つぎつぎに酒をすすめる父親みたいです。だれの胸にもじんとくるような、家族の原風景ではないでしょうか。

このやり取りは、“家”にたどり着くとなお温もりを増してゆきます。

細い路地を抜けた先には、なんと生家のアパートがあり、母親の房子(秋吉久美子)が若いときの姿そのままに、英雄を出迎えるのでした。

「…お母さん」

ちゃぶ台に、モノクロTVに、二層式洗濯機…。ここは明らかに1980年代末の「現実」ではありません。

しかし、くたびれていた英雄の顔には満面の笑みが浮かび、“異人たち”とのあいだには「現実感のある虚構」が築かれようとしていたのでした。

「異人」とはだれか? 臨床心理学的アプローチより

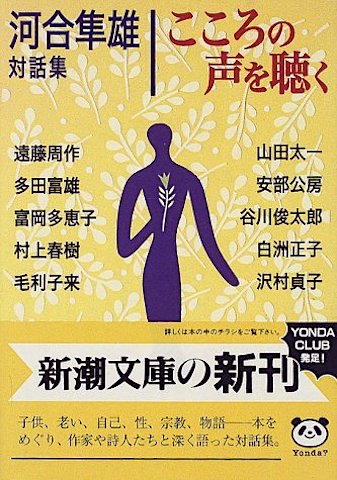

こころの声を聴く―河合隼雄対話集 (新潮文庫/1997)

ここはいったいどこなのでしょう?

本作に対し、臨床心理学的なアプローチを試みた心理学者、河合隼雄(1928~2007)の著作から思考の補助線を引いてみます。

『こころの声を聴く』(新潮文庫)には、ズバリ「『異人たちとの夏』を読む」という小論が収録されています。(原作小説に寄せられたものですが、論旨は映画にも当てはまります。)

ここではまず、「異人とはだれか?」という問いが立てられ、疑いなく「両親」だと思っている読者(鑑賞者)の意表を突きます。

“「現実」の方が安もののドラマのようにつくりものじみており、幻覚の方がはるかに現実性を帯びている。”

みてきたように、日常が「現実感のない現実」である一方で、異界は「現実感のある虚構」でした。

そこで河合は、“マンションの7階に1人住んでいる孤独な人間、「土」から切り離されてしまって、自分の感情さえどうなっているかわからない人間こそ「異人」である”と喝破し、“この作品に出てくる「幽霊」たちは、現代人が人間としていかに異化されているかを明白にするために出現したのだ”と、見方を変えるのです。

“異人たちは現代人の真の姿を露呈するためにやってきたのだ。”

そう、河合は指摘しています。

英雄が体験した「中年の危機」

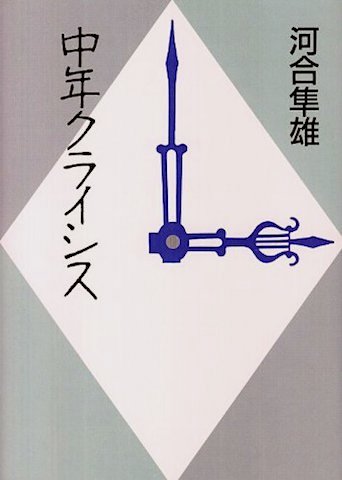

中年クライシス (朝日文芸文庫/1996)

真の姿。ここもポイントです。英雄は40代にして、老いさらばえていました。

“異人たち”と交流を重ねるにつれて、周囲の人々が一目で心配になるほどに英雄はやせ衰えてゆきます。しかし自身はそれに一向に気がつきません。いや、気づこうとしないのです。

河合は『中年クライシス』(朝日文芸文庫)の別の論考でも『異人たちとの夏』を題材にし、英雄を「中年の危機(クライシス)」に差しかかった人物として分析しています。

その危機とは一般的に、人生の目標やアイデンティティの変化による「心理的危機」を指しますが、字義通り“中年”にのみ起こりうる事態ではありません。

どんなに若くても、一面コンクリートのようなのっぺりとした日常を生き、「この私」と引き換えに「世の常識」を受け入れつづけていると、だれでもふいに「疑問」が頭をかすめるはずです。

そしてそれが心の奥底にまで響いたとき、“実存の危機”とでもいうべき心理状態になり、四隅をとられたオセロゲームのごとく一気に価値観が転倒してゆくのです。

俗に“心を病む”と言いますが、気分障害以外にも、体の不調や神経症という「声」をとることもありますし、「幽霊」の見え方はひとそれぞれです。

英雄のように自分ではいつになく冴えている!と感じることもあるでしょう。

“現代病”への処方箋

人生に予測がつかないのと同様に、これは避けようのない危機かもしれません。ではこの“現代病”にはどう対処すればいいのか。

ひとつは、危機が訪れたときに危機と認識できるよう、自分の弱さを自覚しておくことではないでしょうか。

それは逆説的に、日ごろから自分と向きあい、自分から逃げないでいる“強さ”を持っておく、ということです。

どんなに夜遅くまで働いても、あるいは毎晩パーティーに繰り出ても、ふとした瞬間にみる「素顔」は隠せません。

英雄は鏡で自分を直視する勇気がなく、親密になった桂の指摘により我に返りました。

その桂についても、恐るべき正体を隠し持っていて、本作のホラー要素を盛り立てます。

その「危機」をうまく認識できないと、より多くの労働に逃げ込んだり、より過激に遊び興じたりと、自分を追い込んでいるものにすがろうとする気持ちが働いてしまいます。悪循環です。

または、個のアイデンティティを離れて別の「物語」に手を出すという可能性もあります。

枠組みが「神」であれば信仰に、「国家」であればナショナリズムにといった具合です。

一部は人間が必要とするものですが、カルトまがいの領域に踏み入れてしまう恐れがつきまといます。

そうではなく、危機を好機に変える第一歩は、「ボロボロになった自分の素顔を見る」ことです。英雄はすんでのところで「昔の物語」から戻ってくることができました。

映画内でおこなわれていた“治療”

この映画が優れているのは、「素顔」の重要性を教えてくれるのはもちろんのこと、臨床の場でも往々にして生じる「過去」との関係をファンタジーに加工して描いている点です。

クライアントとセラピストとの関係には、クライアントが過去に背負ってきた重要な関係性が転移することがあります。つまり、過去が現在として立ち現れるのです。

これは治療の過程ではあるものの、生気を奪われていった英雄のように、危険をともないます。

一度踏み込んだ「異世界」から引き返し、再び「生きなおす」とは、本当に苦しい作業で、映画では両親との別れのシーンにその辛さがよく表現されています。

セラピスト=両親からのメッセージ

幼いころ、毎年の誕生日を祝いに訪れていた浅草今半。

今度は大きくなった息子が、そのすき焼きを両親におごるというのです。

“「ねえさんよう、俺たち、どういうふうに見える?」”

父の英吉が仲居さんに軽口をたたきます。

“「そうねえ…おなじみさんかしら。おたくが板前さんかなにかで、きょうは一席設けてと」”

息子の英雄は、父母の年齢をゆうに越していました。

“30代の親”と、“40代の自分”とが向きあいます。長くはつづかぬ関係です。

“「ねえさん、こいつはねえ、12で両親に死なれてさあ、苦労したの。……良くやったよ。偉いよ。」”

そう英雄は静かに語り、母の房子もこう伝えます。

“「気がせいてうまくいえないけど、おまえを大事に想ってるよ」”

夕陽が射し込む座敷。その赤い光が、ゆっくりとふたりの体を透かせていきます。

“「…いっちゃうの」”

子どものように、「やだやだ」とかぶりを振る英雄。

“「自分をいじめることはねえ。てめえでてめえを大事にしなくて、だれが大事にするもんか」”

“「体を大事にね」”

両親の最後のメッセージでした。

それを受けて、英雄がもう会えなくなる“異人たち”に放った言葉は、これでした。

“「ありがとう…どうもありがとう……ありがとうございました。」”

日没とともに異界=逢魔が時は閉じられ、手のつけられなかった牛肉だけが、残りました。

英雄は、新たな「誕生」を迎えたのでした。

クライシスを経て、素顔の物語を得て、また再スタートを切ってゆくのでしょう。

お盆に帰省するひとも、帰省できないひとも、この映画を入り口に“異人たち”を迎えてみてはいかがでしょうか。ときに現実を見つめるのは恐ろしいことですが、必ずや、替えのきかないあたたかな経験となってかえってくることと思います。