その人と馬の物語は、「道標」となる。

2022年6月に東京都内にて特別上映会が行われた映画『ハルウ』。

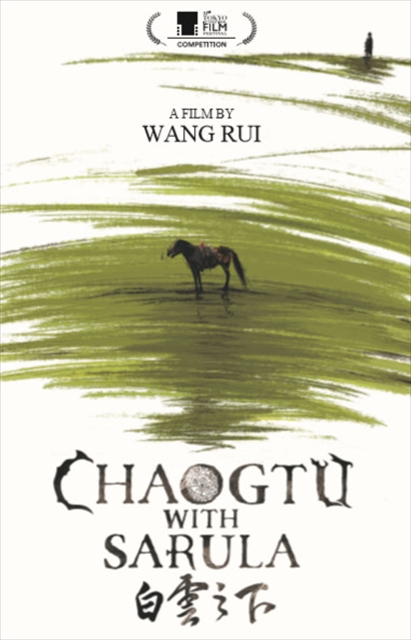

中国・内モンゴル自治区で昔ながらの遊牧民の生活を営むモンゴル民族の人々が直面する問題、そして変わることのない遊牧民と人間と馬の絆を描いた作品です。

東京都中央区に本社を置き、中国の伝統劇とった舞台作品・書道・絵画・彫刻などの造形芸術、そして映画などの文化芸術や付随する事業を進める「AARON CULTURE」が、中国映画として制作した本作。

本記事では、内モンゴル自治区がかつて経験した「文化」という物語の喪失にまつわる歴史、そうした内モンゴル自治区を舞台に映画『ハルウ』が描き出す「故郷」の意味について、考察・解説していきます。

CONTENTS

映画『ハルウ』の作品情報

【日本上映】

2022年(中国映画)

【原題】

哈日夫

【製作総指揮・企画】

ハン・イーチャー、キュウ・キンジョウ

【脚本・監督】

ブヤンクシク

【プロデューサー】

ソン・ジャシン、スー・ダイメイ

【キャスト】

バイエルル、アルタン、ガンテテグ、トブリゲン、スドルチン、ウルサン、バデマ、スルゲレン、ハルウ(Black Horse)

【作品概要】

内モンゴル自治区で暮らすモンゴル民族が直面する、経済優先の社会と環境問題、都市と農村部の暮らしの格差、親世代と若者世代の価値観の違いを描きながらも、変わることのない遊牧民と馬の絆を描いた作品。

監督は本作が長編デビュー作となったブヤンクシク。また制作を手がけたのは、東京都中央区に本社を置き、中国の伝統劇とった舞台作品・書道・絵画・彫刻などの造形芸術、そして映画などの文化芸術や付随する事業を進める「AARON CULTURE」。

映画『ハルウ』のあらすじ

中国内モンゴル自治区に暮らすタンバ爺さんは、ある日道端で仔馬を見つけます。近くにいた母馬はフェンスの金網に絡まって死んでいました。

タンバ爺さんは古くから内モンゴル自治区で遊牧民をしている家系で、彼らにとって馬は大切な仲間です。仔馬を放っておけないお爺さんはこの仔を連れ帰って一家の一員にすることにしました。ハルウと名付けられた仔馬は、お爺さんの孫のトブリゲンと同様に深い愛情を注がれて育ちました。

月日が流れ、トブリゲンは小学校に上がることになりました。今住んでいる草原に、学校はありません。トブリゲンの教育のために彼の両親は街へと引っ越すことを決めました。タンバ爺さんも、息子夫婦と孫の将来のために、離れて暮らすことを決意します。

そして、別れの日がやってきます。お爺さんと離れたくなくて泣く孫のトブリゲンをあやし、タンバ爺さんは彼らの出発をハルウと共に見送りました。

息子家族は都市での生活。自分は、ハルウと共に草原で息子たちの帰りを待つ。そんな生活が始まりました。草原での暮らしは決して便利ではないけれども、遊牧民にとって草原は命であり、永遠のふるさとです。

息子家族がいなくなって少し寂しいけれども、心穏やかに暮らしていく一人と一頭。そんな彼らに、時代の荒波が襲いかかります……。

映画『ハルウ』の感想と評価

命とともに喪われた「文化」という物語

本作の舞台となる内モンゴル自治区は、「外モンゴル」ことモンゴル国とは国境を挟んですぐ隣に位置していますが、現在の中国(中華人民共和国)の本土の一部として存在しています。

「内モンゴル自治区」と名付けられていますが、人口の80パーセント以上は漢民族であり、それは中国政府による長きにわたっての漢民族の入植政策を行ってきた結果でもあります。

かつてはハーンが治めるモンゴル帝国の領土であったその地は、その後の明国や清国の台頭、モンゴルそのものの独立の喪失、辛亥革命時の内外モンゴル統一の失敗、その後の中国共産党の影響もあっての内外モンゴルの同じ民族同士の対立、そして文化大革命など、多くの争いが起こり、血が流れ続けた場所でもあります。

中でも1966年から1976年にかけての文化大革命において、「当時の大日本帝国による満州国建国・蒙古聯合自治政府の樹立に協力した」「中国の内モンゴルからの撤退後も中国に属するのを拒み内外モンゴル統一を求めた」という罪を着せられた自治区内のモンゴル民族は、当時の政府による徹底的な弾圧と、入植していた漢民族たちによる筆舌尽くし難い悲惨な迫害に遭ったとされています。

当時、約150万人が居住していたとされるモンゴル民族のうち、文化大革命による犠牲者は30万人に達したとまで言われています(対して革命後には、漢民族の入植者は3000万人近くまで激増したとされています)。

それは多くの命が失われたという悲劇のみならず、自治区内で生きていたモンゴル民族の人々……モンゴル民族が持つ「文化」という物語もまた、語り手とともに喪われていった出来事でもありました。

現代の経済社会が引き裂く「人と馬の物語」という文化

本作では、昔ながらの遊牧民としての生活を内モンゴル自治区で続けてきたタンバ爺さんと、彼が出会った母馬を亡くした仔馬「ハルウ」が中心となって物語が展開されていきます。

タンバ爺さんがハルウを見つけた時、ハルウの母馬はフェンスの金網に絡まって死んでいました。フェンスの金網は本来草原には存在しないものであり、それは昔ながらの遊牧民の生活をするモンゴル民族が直面している問題……遊牧民としての文化と自然に多大なる影響を与える、経済優先の社会と環境問題の象徴といえます。

また「フェンス」が内外の境界線を生み出す装置であることからも、内モンゴル自治区のモンゴル民族が長年抱える独立の問題も、映画冒頭で描かれるフェンスの金網は少なからず示唆しているはずです。

タンバ爺さんは孫トブリゲンと同様に深い愛情を注ぎ、仔馬ハルウを立派で美しい馬へと育てていきます。モンゴルには「馬宝」という言葉があり、馬は国家の七つの宝の一つとされてきました。それほどまでに、馬はモンゴル帝国を支えてきた軍事力そのものであり、それ以上に、古来から騎馬遊牧によって生活を営んできたモンゴル民族にとっては欠かすことのできない、特別な存在でした。

そのため、映画序盤で描かれていくタンバ爺さんとハルウの姿は、古くから騎馬遊牧民と馬の間にあった絆の姿そのものであり、モンゴル民族の「文化」という物語の一つをなぞらえていったものといえます。

しかしある出来事を機に、タンバ爺さんと馬ハルウは二度と会うことのできない状況へと追い込まれてしまいます。その原因もまた経済的な問題であり、遊牧民の生活を続けていた限りはほとんど起こり得なかった問題でもありました。

タンバ爺さんと馬ハルウに襲いかかる残酷な運命もまた、遊牧民として暮らす内モンゴル自治区のモンゴル民族が持つ「文化」という物語の一つ……騎馬遊牧民と馬の絆の物語が、内モンゴル自治区の「現代中国の経済社会」という一面によって引き裂かれていく光景を象徴しているのです。

まとめ/「故郷」とは何なのか

本作の作中、タンバ爺さんの幼い孫トブリゲンは、陽が沈みつつある草原の丘をお爺さんとハルウとともに歩む場面にて、とある歌を歌います。

「ぼくの家」について語るその歌は、まさに「故郷」への想いが遺された歌であり、同場面はモンゴル帝国の「太祖」チンギス・ハーンがモンゴル文字を制定する以前の、文字を持たず口頭伝承によって文化を伝えていた、古来のモンゴル民族の姿をどこか想像させられます。

人間にとって、「故郷」とは何なのか……それは決して、自身が生まれ育った土地のみを指す言葉ではなく、自分自身のアイデンティティを育んできてくれた「文化」という物語もまた、その人間にとっての「故郷」であることを本作は描き出します。

それは、外モンゴルと中国の狭間で多くの争いを経験し、数え切れないほどの流血と死、そして「文化」という物語の喪失を味わってきた「内モンゴル自治区という地で暮らすモンゴル民族」だからこそ伝えることのできる、時代を超え普遍的であり続ける物語なのでしょう。

編集長:河合のびプロフィール

1995年生まれ、静岡県出身の詩人。

2019年に日本映画大学・理論コースを卒業後、2020年6月に映画情報Webサイト「Cinemarche」編集長へ就任。主にレビュー記事を執筆する一方で、草彅剛など多数の映画人へのインタビューも手がける。

photo by 田中舘裕介