映画『転がるビー玉』は2020年1月31日(金) 渋谷/新生PARCO内・ホワイト シネクイントにて先行公開、2月7日(金)より全国順次公開!

女性ファッション誌『NYLON JAPAN(ナイロン ジャパン)』の創刊15周年プロジェクトとして製作された長編映画『転がるビー玉』。

(C) Cinemarche

再開発によって現在大きな変貌を見せる渋谷を舞台に、いずれ取り壊されることが決まっている古いマンションをシェアして生活する三人の女の子が、揺れ動く気持ちにもがきながらも生きていく様を描きます。

監督・脚本は、映画『黒い暴動♥』『サラバ静寂』を手掛け、2019年12月には『魔法少年☆ワイルドバージン』が公開された宇賀那健一が担当。そしてメインキャストを吉川愛さん、萩原みのりさん、今泉佑唯さんのフレッシュな三人の女優が務めました。

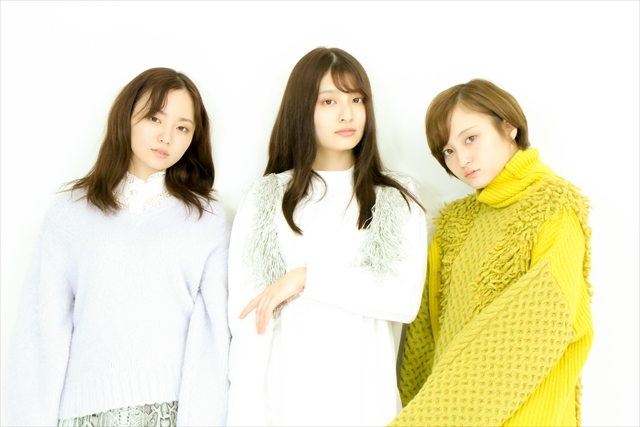

今回は吉川さん、萩原さん、今泉さんにインタビューを実施。脚本を読んだときの思いや、自身と重ね合わせた役柄の特徴、そして映画撮影への取り組みなどををうかがいました。

CONTENTS

自身と重なり“実感”できた役柄

(C) Cinemarche

──今回皆さんが演じられた役柄はご本人の年齢に近い設定ですが、その目線から見ると、本作の脚本にはどのような印象を持たれましたか。

萩原みのり(以下、萩原):同世代の子たちが持つ等身大の悩みが、そのまま各々のさまざまな言葉の中に詰まっているので、かなり共感はしてもらえるんじゃないかとは思います。

私の演じた瑞穂という役も、「20歳になったくらいの自分はあんな感じだったな」という印象があります。私は中学生の時からこの業界に入ってこの仕事を始めたのですが、20歳くらいにこんな状況を迎えていたような気もしますし、そういった経験で感じとった気持ちも演技で表現できるのではないかなと思いました。

吉川愛(以下、吉川):私もいろんな人に共感してもらえるんじゃないかなと思います。だからこそ、人それぞれ悩みも目標も違う中で、この三人を見て誰に一番共感してもらえるのかがすごく気になりました。

私が演じた愛は、言われたことも悩みも全部自分の中に貯めてしまい、最後には爆発しちゃうという役。「私にもこういうことがあったな」と思ったし、性格も私に似ていると感じたので、演じていても愛の気持ちにとても共感できました。

今泉佑唯(以下、今泉):「私自身もこういうことで悩むことがあったな」と改めて思った部分もありました。

ただこの作品は同世代の方だけでなく、たとえば30代、40代の方にもきっと「自分にもこういう時期があったな」と懐かしく思ってもらえる部分もあると思いますし、幅広い年齢層の方に共感していただけるのではと思っています。

“緊張感”から始まった共演は…

(C)『転がるビー玉』製作委員会

──今回、同世代の女優である三人での共演には、どのような思いを抱かれましたか?

萩原:私はオーディションで出演が決まったんですが、その際「すでに他のキャスト二人は決まっている」ということはうかがっていました。もともとお二人のことは知っていましたし、出演作も観ていたので、同じ場に立たせてもらえることに漠然と衝撃を受けていました。

今泉:私も二人のことを知っていたんですが、私自身まだお芝居を始めてそんなに経験もないので、「付いていけるかな?」「足を引っ張ってしまうかもしれないな…」という不安やプレッシャーなどがすごくありました。

萩原:いやいや、「プレッシャーなんて絶対感じてなかったでしょ!?」っていうくらい(笑)、初対面のころから本当にご機嫌でした。挨拶をする前にも、カーテン越しに歌っていたんです。

ずーみん(今泉)は基本的に一日中ずっと歌っているんですが、しかもそれがJ-POPとかではなくてオリジナルソングだったというので、「不思議な子がいる」「なんか面白い現場になりそうだな」って(笑)。

吉川:萩原さんはクールなイメージがあったし、最初はとても緊張しちゃったんです。でも実際に会ってみると、そのイメージは大分違いました(笑)。

──実際にお会いするまで、お互いが相手へ“怖い”イメージを抱いていたわけですね。

萩原:みんな怖がっていたと思います。人見知りな二人と、自由な子が一人(笑)。でもずーみんが、その人見知りの壁を壊してくれたというか。

本当に最初は「ああっ!本当に吉川愛がいる!」と緊張しちゃって、挨拶に行ってもすぐ会話が終わっちゃうし(笑)。でもクランクインしたら「全然、居心地いいな」と思いました。映画を撮り終えた今でも、取材を重ねるたびに居心地がよくなっていくので、本当に楽しいんです。

吉川:そうそう。ずーみんがいなかったら、壁は壊れてなかったです(笑)。でもクランクインした当初は、三人とも全然話せなくて。

今では「映画のようにずっと一緒にシェアハウスしてきたんじゃないかな」と思えるくらいに、距離感が近くなって、居心地もよくなって。会話がなくなっても気にならないほどの空気感が生まれたので、「好きに芝居をしていいんだ」と思えるようになりました。

アドリブから垣間見える“素”の関係

(C) Cinemarche

──劇中における三人でのお芝居はかなり自然で、「アドリブなのかな?」と思える場面も多々ありましたね。

萩原:そうですね。スイカ割りや停電、コンビニの中など、基本三人でワチャワチャしているシーンは、結構アドリブです。

監督がカメラの前で動くようにしてくれました。「こういう動きで」といった決められたものではなく、「その場でしっかり動いてみて」と言っていただいたので、かなり遊んでいたんです。

すると「このアドリブは“生かし”で、次はこれをアドリブで演じてみようか」といった風にアドリブの中から生かせる演技を選んでもらい、それをつないでいって一つのシーンにするような撮影が途中から始まりました。だからアドリブの部分はかなりありましたね。

カットシーンなどもほとんどなかったと思います。そんな感じでほぼ順調に撮影が進んだので、毎回夜10時前には終わっていました。大抵の映画撮影では現場で仮眠をとることになる時間帯には、もう帰宅ができるくらいでした。

吉川:本当にみんな、素のままでマイペースに演じていたんですが、意外にミスも少なくて。

今泉:平和でした!和やかで(笑)。

“キャラクター”とのギャップ

(C) Cinemarche

──ご自身と演じられた役柄との間にギャップを感じられたことはありますか?

吉川:先ほども触れたんですが、私は愛という役と結構似ているところが多かったです。しいて言えば、体調が悪いのに無理に頑張って走るところです(笑)。

萩原:私はあまり、瑞穂のように感情を相手にぶつけないんです。瑞穂は自身の不安定さをある程度表にも出している役なんですが、私はそこまで感情を相手には出さないので、そこは似てないかなと思います。

また根っこに持っているものはわからなくはないけど、似ているかと言われると「そうでもないかな」という感じではあります。あまり瑞穂ほど社交的ではないですし、自身をさらけ出せてもいないと感じています。

今泉:私も。ケンカを通じて恵梨香がすごく感情的になる場面があったんですが、私自身は思いが自分の中で溜まって、一人で泣いたりすることは全然あるけど、誰かに怒りをぶつけたり、すごく泣いたりとかはしないので、そこは演じる上では難しかったですね。

信頼があるから“自然体”でいられた現場

(C) Cinemarche

──アドリブの場面のみならず、劇中での三人の演技は“振り切って演じる”というよりは、やはり“自然さ”を意識されていたように感じられました。実際はどのような思いの中で演技に臨まれていたのでしょうか?

萩原:「表に出している感情よりも、そのときに心の中で動いている感情を見出せるような演技が画に映っていたほうがいいな」という意識は、脚本を読んだときからずっと思っていました。「笑っていても笑ってない」といった姿など、そういう部分はみんな意識していたと思います。

──演技にあたって、むしろ「やり過ぎた」といったことはなかったですか?

萩原:とくにはありませんでした。アドリブの部分は後で生かせるものをつなげていくと聞いていたので「どうつながるのかな?」という興味はあったけど、“やり過ぎたら止めてくれる”という宇賀那監督との信頼関係がありました。とりあえず監督が「いい」と言ってくれればそれでいいし、変えてみるとなったらそういう方向になっていったので、いろんなことに対して挑戦しやすい現場でした。

吉川:最後に花火をやっている場面は、私はものすごく二人が大好きになっちゃったんです。そこで別に泣かなくてもよかったのに、自然に涙が出てきちゃったり。二人が好き過ぎて、撮影が終わっても離れたくなくて。そして泣きながら「大好きだよ、みんな」と言ったら、それがそのまま予告編で使われていました(笑)。それくらい自由に思えたことを言えちゃう現場だったので、素直に演じられました。

今泉:よく「楽しそうに」と言われていましたし、よく「ここ、良かったよ」って褒めてもらえたことを覚えてます。そう言ってもらうことで自分たちの演技に納得できたからこそ、本当に楽しい現場になりました。「修正するところがあったら、ちゃんと言うから」とも言ってもらえた一方で、「こうしたほうがいいんじゃない?」と言われるようなことはあまりありませんでした。

それぞれの思う“新たな道”

(C)『転がるビー玉』製作委員会

──映画では新たな道に進むまでの三人の姿が描かれてますが、もしご自身がそれぞれ演じられた役の立場に立たされたら、どのような道を選択すると思いますか?

萩原:瑞穂は仕事に行っても家でも居場所がないと感じている一方で、かなり人に頼って生きていたんじゃないかと私は思っています。でも実際に一人になったら、自分が“生きていく”ということについて何もできないことにまず気づくと思うんです。だからこそ、もう一度きちんと“生活”をすることに向き合うと思います。仕事がどうというよりも、まずは“生きる”ということ、“生活”というものを見直すという感じですね。

吉川:私は、自分磨き。一度モデルを目指すことを辞めて、自分の欠点やいいところを見つけた上で、自分を磨くと思います。そしていいところをどんどん伸ばして、「イケるな」と思ったときにイチからモデルを目指そうとすると思います。

今泉:私はまず、ちゃんと仕事を見つけると思います。恵梨香は働いてなくて親からお金を借りているので、そこに向き合うんじゃないかと。でもやっぱり歌うことが好きなので、夢は追い続けると思います。

萩原:でも…いつかはみんなシェアハウスに戻ってきたりして(笑)。

スタイリスト:入江陽子 (Tron)

メイク:Maki ihara (Pele)

ヘア:Moe mukai (Pele)

インタビュー・撮影/桂伸也

キャスト・プロフィール

女優の吉川愛さん(中央)、萩原みのりさん(右)、今泉佑唯さん(左)

(C) Cinemarche

吉川愛(よしかわあい)

1999年生まれ、東京都出身。主な出演作はドラマ『愛してたって、秘密はある。』(日本テレビ系)、『初めて恋をした日に読む話』(TBS系)、大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』(NHK)、映画『虹色デイズ』、『十二人の死にたい子どもたち』など。

また現在放送中のドラマ『恋はつづくよどこまでも』(TBS系)に出演中、6月には映画『のぼる小寺さん』の劇場公開を控えています。

萩原みのり(はぎわらみのり)

1997年生まれ、愛知県出身。2013年にドラマ『放課後グルーヴ』で女優デビューを果たし、以降ドラマ『表参道高 校合唱部 !』(TBS系)、『I”s』(BS スカパー!)、『虫籠の錠前』(WOWOW)、映画『昼顔』『ハローグッバイ』『お嬢ちゃん』など多くの作品に出演。

そして2020年には本作の他にも、映画『37セカンズ』『街の上で』などの劇場公開が控えています。

今泉佑唯(いまいずみゆい)

1998年生まれ、神奈川県出身。 2015年に人気アイドルグループ「欅坂46」のメンバーとしてデビューし、2018年に卒業。舞台『熱海殺人事件 LAST GENERATION 46』に出演しました。

以降、ドラマ『ミリオンジョー』、『左ききのエレン』と2本のドラマに出演、2020年には主演舞台『あずみ〜戦国編〜』、映画『酔うと化け物になる父がつらい』の公開が控えています。

映画『転がるビー玉』の作品情報

【日本公開】

2020年(日本映画)

【監督】

宇賀那健一

【キャスト】

吉川愛、萩原みのり、今泉佑唯、笠松将、大野いと、冨手麻妙、大下ヒロト、日南響子、田辺桃子、神尾楓珠、中島歩、徳永えり、大西信満/山中崇

【作品概要】

女性ファッション誌「NYLON JAPAN」の創刊15周年プロジェクトとして製作された青春ドラマ作品であり、2020年を目前に再開発が進む渋谷を舞台に、共同生活を送る女性たちの、日常の心の揺らぎを描きます。

監督・脚本を担当したのは『黒い暴動♥』『サラバ静寂』などを手掛けた宇賀那健一監督。またキャストには吉川愛、萩原みのり、今泉佑唯の個性派女性が集結。そのほかにも大野いと、冨手麻妙、日南響子、田辺桃子、中島歩、徳永えり、大西信満、山中崇らが名を連ねています。

映画『転がるビー玉』のあらすじ

(C)『転がるビー玉』製作委員会

再開発が進む、渋谷。その片隅にある古い家の床は少し傾いていました。

この家で共同生活を行っている愛(吉川愛)、瑞穂(萩原みのり)、恵梨香(今泉佑唯)の三人は夢を追い求める一方で夢の実態に近づけないことに悩み、もがきながらも飲んで、愚痴って、笑っては、泣いています。

ある日とあるきっかけで見つけた、一部が欠けたビー玉を見ながら、彼女たちは思いました。自分たちが手にいれたのは、宝石なんて眩しいものではない、どこかで紛れ込んだ一つの欠けたビー玉だと。

そんなある日、街の再開発の影響で家の取り壊しが決定し、三人のもとにも部屋の立ち退き勧告の通達が届きました。

ですが絶え間なく変化するこの街で、埋もれてしまいがちな彼女らの幸せは確かにそこにありました。

映画『転がるビー玉』は2020年1月31日(金) 渋谷/新生PARCO内・ホワイト シネクイントにて先行公開、2月7日(金)より全国順次公開!